ディズニーから学ぶ経営戦略~コト売りの最前線~

そのような時代の潮流で、ディズニーはコト売り・ロイヤルカスタマー獲得の最前線を突っ走っています。

今回は、ディズニーから学び、活かせる経営戦略は何があるかを、ディズニーの熱烈なファンである筆者が個人的見解を含めご紹介いたします。

従来のビジネスモデルからの変化

近年、顧客接点に関して、従来のビジネスモデルから変化が起きてきています。

この変化内容は大きく「時間」・「空間」・「売り物」の3つの観点があります。

1つ目の「時間」については、顧客接点の拡大が挙げられます。

顧客購買のタイミングだけでなく、その前後の購入サポートやメンテナンス対応など、様々な局面で収益を得る機会が増えています。

2つ目の「空間」については、顧客との距離の多様化が挙げられます。

対面だけでなく、リモートやサイバー空間までも営業手段となってきています。SNSを活用して友人へフォロワーへの紹介を促す戦略も用いられ始めました。

3つ目の「売り物」については、モノ売りからソリューション売り・コト売りへの進化が挙げられます。

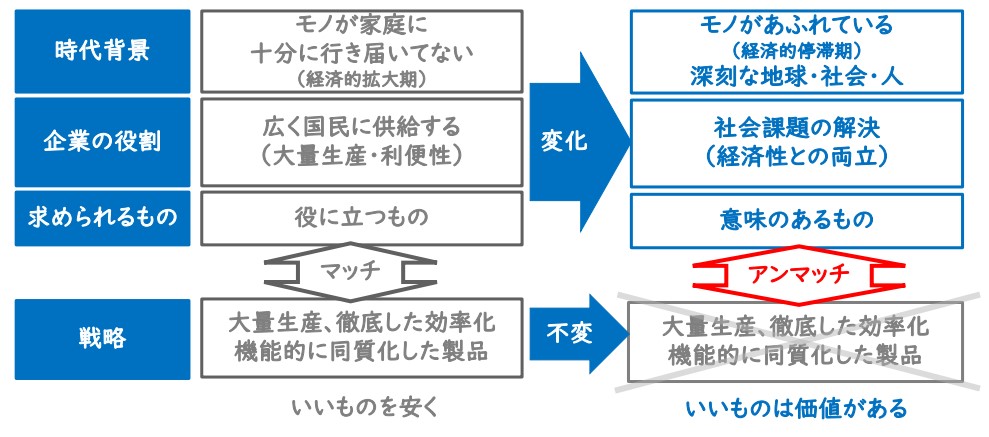

モノが不足している時代は、役に立つモノを広く供給することが企業には求められていましたが、モノがあふれている現代は、顧客課題・社会課題の解決が企業に求められています。課題解決には簡単でないものも多く、解決に繋がる製品やサービスの提案(ソリューション売り)や、導入した後の伴走(コト売り)が重要となります。これが、価格競争ではなく、顧客と繋がって共通するゴールを目指すようなビジネスモデルが多くなってきている理由です。

このような時代背景の移り変わりに順応するためには、既存事業の中核となる価値提案は変えず、新しい儲けの仕組みを構築するようなビジネスモデル変革が必要です。

【図1】時代背景の変化に応じた戦略を立てなければ生き残れない

ディズニーの強み

前述のように、顧客に寄り添った価値を提供している代表として、ディズニーが挙げられます。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、子会社にミリアルリゾートホテルズ、舞浜リゾートライン、イクスピアリなどを持ち、メイン拠点の舞浜を中心に様々なビジネスを展開しています。

そのディズニー(オリエンタルランド)の最も大きな強みは「ブランド力」です。そのブランド力を支える要因としては、完璧にまで作り込まれた“世界観”と、他社にはない圧倒的な“ホスピタリティ”が挙げられます。その甲斐あってか、東京ディズニーリゾートは無類の人気を誇り、コロナ禍前までは上場以来安定した黒字を叩き出していました。

“世界観”の作り込みは凄まじく、その完成度から「夢の国」として老若男女問わず支持されています。

ディズニーリゾート内は、非日常的な「夢の国」を体験してもらうべく、日常を感じる要素を徹底的に排除しています。例えば、アトラクションの「タワー・オブ・テラー」は、迫力を出しつつも、航空法の航空障害灯の設置基準には到達しないよう、高さを約59mとしています。

また、リゾート内のエリア毎に建物から植物まで雰囲気をがらりと変えており、建築方法や生えている植物の種類まで徹底し、統一した世界観を作り出しています。

ディズニーシー内にあるプロメテウス火山は不定期に噴火してリアルな熱を発し、近くの水場は地熱で暖められたように本物の湯気が出ており、周りの溶岩は、モデルとなっているイタリアのベスヴィオ火山にあるパホイホイ溶岩を忠実に再現しています。

“ホスピタリティ”も他の追随を許さないレベルで、お客様の安全や世界観への没入を守るための行動を徹底しています。キャストへの教育は膨大なマニュアルに留まらず、アドリブが必要な時でもホスピタリティを発揮できるよう、サービス精神の醸成にも力を入れています。

このような“世界観”や“ホスピタリティ”によって多くのファン(ロイヤルカスタマー)を作ることに成功し、手に入れた“ディズニーブランド”という強い土台があるからこそ、東京ディズニーリゾート以外の事業も成功してきていると言えます。

ディズニーの弱み

反面、ディズニーブランドに大きく依存した経営となっている点は、安定性という意味では弱みといえます。万が一、不祥事などを起こしてディズニーへの期待や信頼が低下してしまうと、一気に経営が傾きかねません。最悪の場合、アメリカのディズニーから提携を打ち切られてしまう可能性もあります。

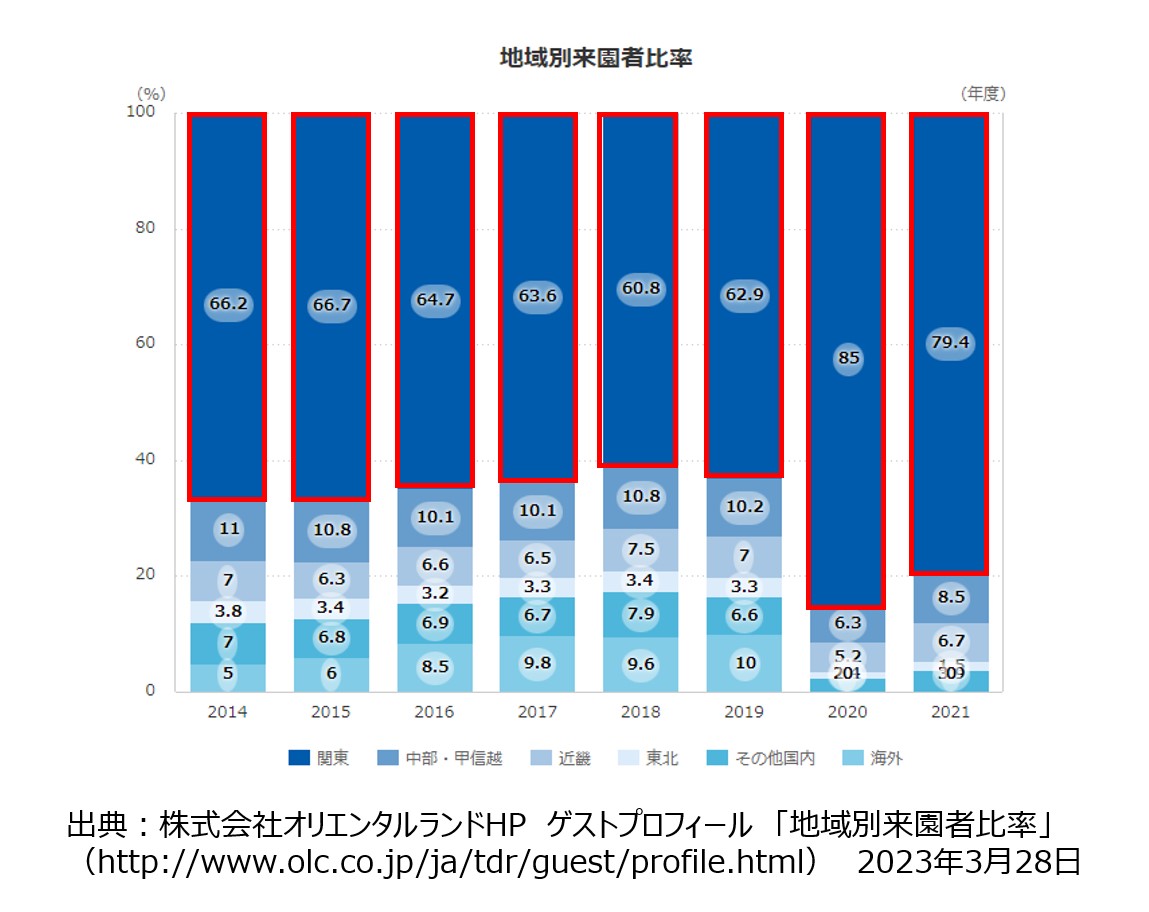

また、舞浜という地域に特化している点も弱みといえるでしょう。ドミナント戦略は成功していますが、他の地域への影響度が弱いといえます。テーマパークの来園可能人数には限界があるため、革新的な売上アップは見込みづらいという難点があります。また、都心から近いとはいえ、そもそもの人口が都心から離れた場合、来園者数が減ってしまうリスクもあります。少子高齢化も同様に懸念点として挙げられます。

リスク分散案として考えられるのは、前にも述べたように、地域特化の対面サービスだけでなく、非対面でのサービス提供をすることです。VRでのアトラクション体験など、全国でのサービス展開を狙えると良いかもしれません。他にもリスクヘッジとして考えられるのは、子会社のサービス(ビルメンテナンスや人材派遣など)を生かしたビジネス拡大があります。

設備投資の面でも弱点があります。新しいアトラクションを作る場合、完成までのリードタイムが長いため、ヒット映画や流行などに乗じることが難しいといえます。また、そもそもの土地が限られていることや、現時点ですでに入場者数が上限に近いこともあり、投資対効果が出しにくく、設備投資に踏み出せないことも挙げられます。

【図2】コロナ禍以前でも6割以上が関東からの来園者

ディズニーからの学び

実際に、対面サービスに特化していることのリスクが顕在化したのが新型コロナの流行です。

コロナ前は年間約3,000万人の来園者数であったのに対して、2020年度は756万人と、約1/4にまで減少し、当期純利益は541億円の赤字となりました。オリエンタルランドは1996年の上場以来で初の最終赤字決算でした。一つの強みに頼っているとそれが崩れた時が怖いため、リスク分散できるように他の強み作りも必要だと伺い知ることができます。

ただ、まだコロナ禍である2022年3月期には80億の黒字にまで回復させています。2023年3月期には681億まで黒字を拡大させる予想となっています(2023年1月30日の2023年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ参照)。この驚異的なV字回復の要因こそがブランド力を活用した経営戦略なのです。

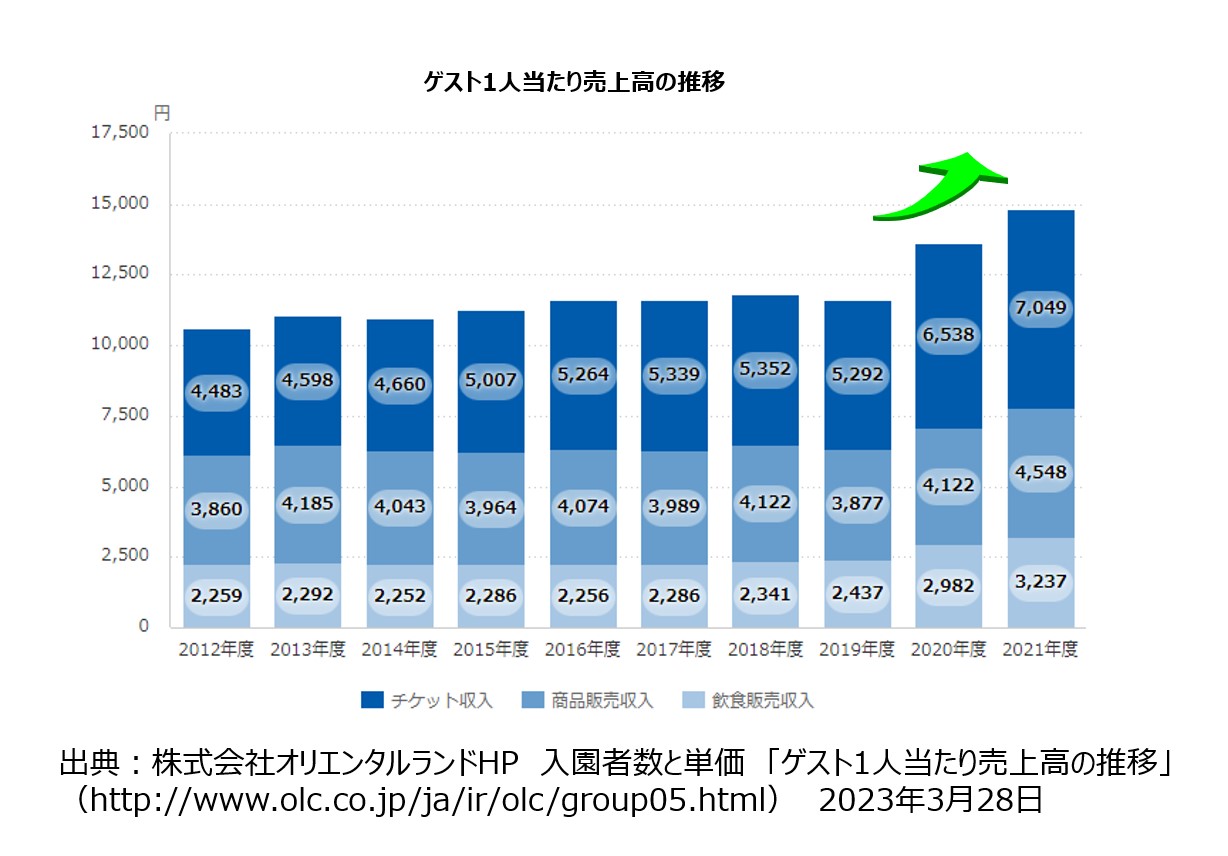

もちろん人件費などのコスト削減などもありますが、一番の決め手は来園者1人当たりの客単価アップです。コロナ禍前の2019年度までは、1人当たり12,000円弱の水準だった客単価が、2020年度には14,000円弱にまで上げ、2021年度には15,000円弱にまで上げることに成功しています。チケット代だけでなく、飲食代やグッズ代も上がっています。

コロナ禍で景気も悪く、個人消費も抑えられている中、1年で約18%、2年で28%もの客単価アップができるのはにわかに信じがたく、実際にチケット代などの値上げが行われた時には賛否両論ありましたが、“ロイヤルカスタマー”は値段が上がっていても価値を感じるものなのです。ウォルト・ディズニーが創業以来積み重ね、オリエンタルランドが日本で引き継いできた“世界観”の作り込みと“ホスピタリティ”が、その熱烈なファンともいえる“ロイヤルカスタマー”を増やしたのです。

ここから学べることとしては大きく2点あります。

1点目は、価格競争以外の戦略を持つことの重要性です。ファンがいない企業にとっては、競合他社に勝つ手段が乏しく、価格競争しか選べないことも多いですが、それでは疲弊していくだけです。時には価格転嫁していくことも必要です。

そして2点目は、徹底的にユーザー側の視点に立ち、“コト”・“顧客価値”を追求することが“ブランド力”・多くの“ロイヤルカスタマー”という強みを得ることに繋がるということです。

ただ、どの選択肢を取るにしても、色々な軸での分析があってこそできるものです。ビジネスモデルに応じた適正価格設定と値引きコントロール、製品や顧客軸でのライフサイクル利益管理などをもとに、経営戦略を立案することが重要です。

【図3】コロナ禍にも関わらず客単価の大幅な上昇に成功

立案した経営戦略を実行させるには

前述のように、経営・事業戦略やマーケティングを立案しても、実行できなければ絵に描いた餅となってしまいます。そのような事態を避けるためには、投資額や想定利益、LTVへの効果などと予算や他の計画を連携させ、最適な判断をできるような仕組みを作ることが重要です。

特に、変化の速い近年で生き残り、成長していくためには、流行や社会情勢に即座に対応できることが必要です。そのため、各部門が連携・連動し、スムーズに計画を作成・修正できるよう、ツールなどを活用することも一つの手です。

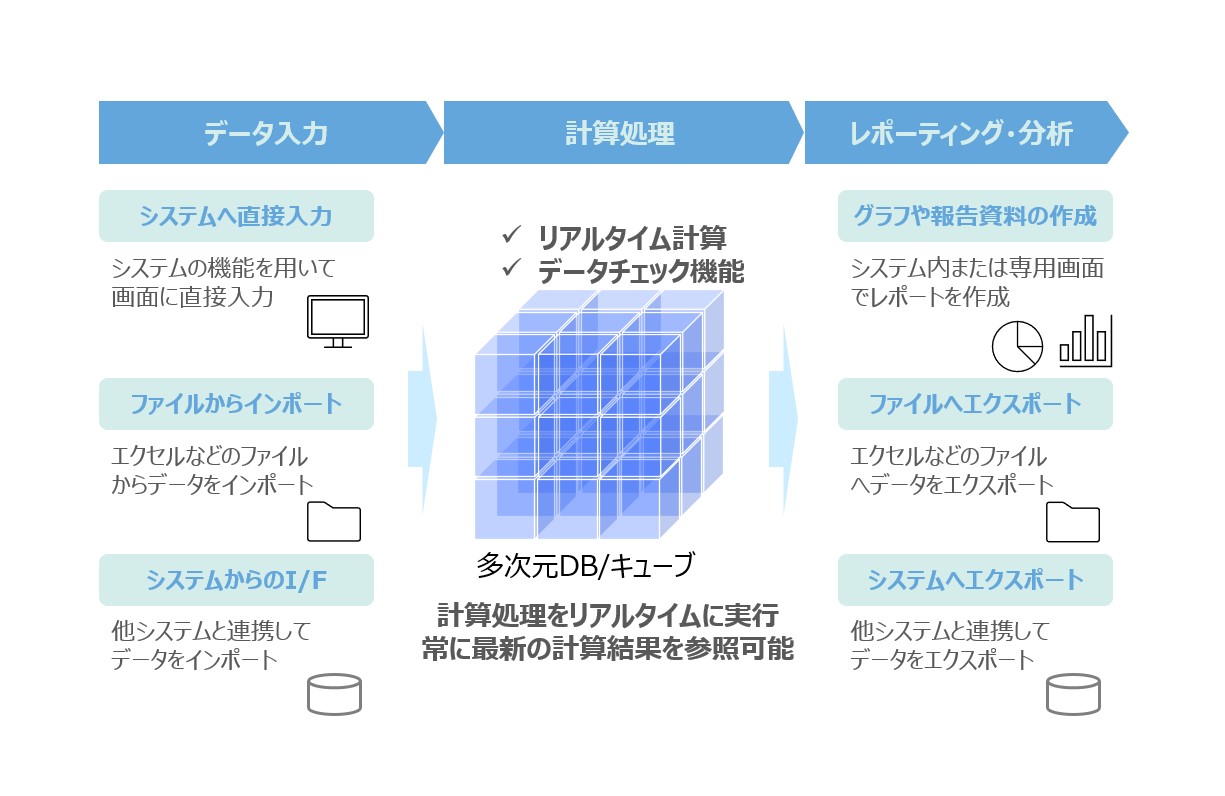

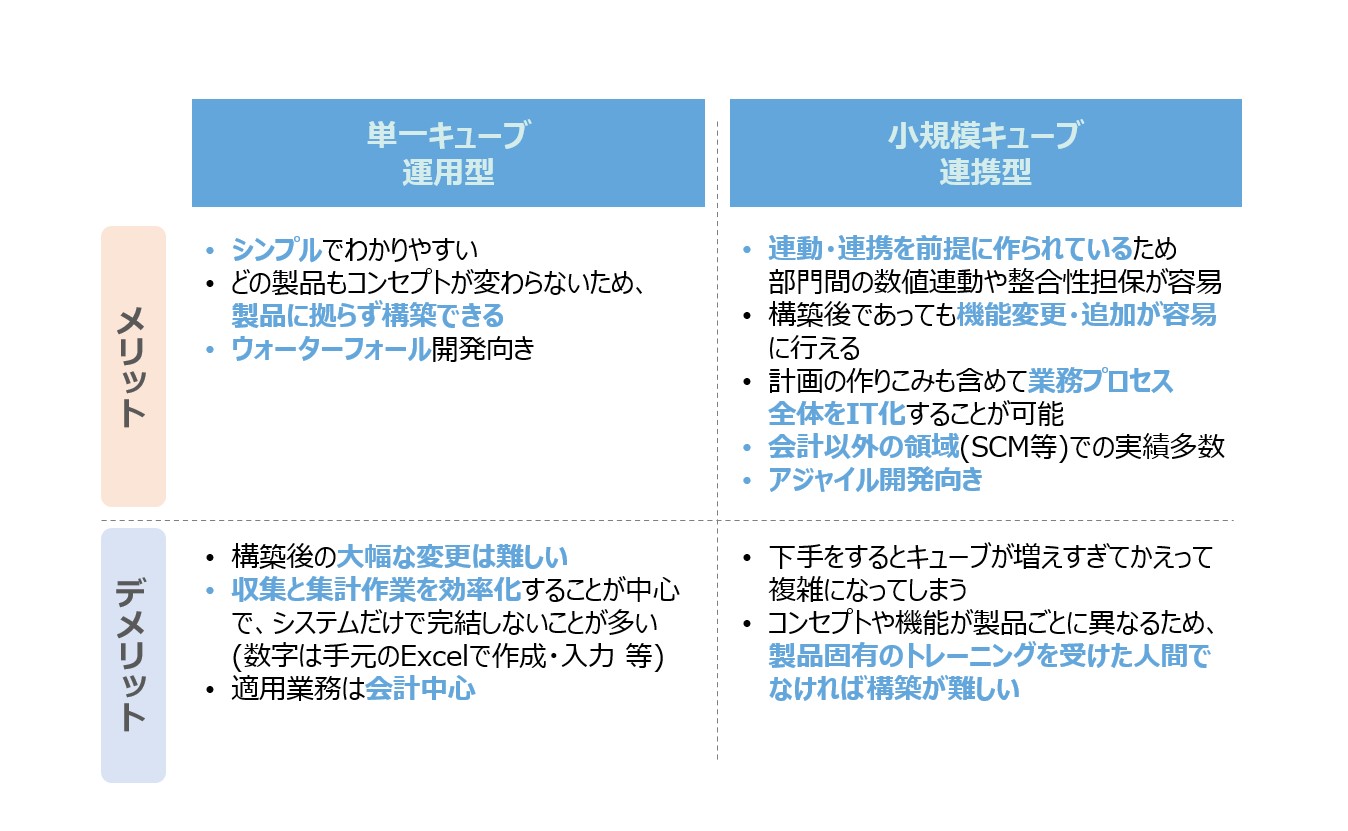

管理会計・計画系ソリューションと呼ばれるものの一般的なアーキテクチャとしては、データ入力 → 計算処理 → レポーティング・分析があり、特に「計算処理」でシステム・ツールの特徴が出てきます。これらは大きく2つに分類され、“単一キューブ運用型”と“小規模キューブ連携型”があります。その両方の要素を持つ“ハイブリッド型”も存在しますが、ここでは大きく前の2種類について説明します。

“単一キューブ運用型”は、昔ながらの製品に多いアーキテクチャであり、1つの“キューブ”に対し領域毎に担当を定め、各々が入力することで計算結果が積み上がるイメージのものです。対して、“小規模キューブ連携型”は、目的別に小規模な“キューブ”を自由に作成し、キューブ同士を連携させて入力や計算、出力までを完全に連動させるものです。元々データの連携・連動を前提にしているソリューションのため、キューブ間、アプリケーション間のデータを容易に連携できます。VUCA時代と呼ばれる今、継続的な軌道修正が求められる企業が大半かと思われますので、“小規模キューブ連携型”の需要が増しているように思えます。

【図4】管理会計・計画系ソリューションの一般的なアーキテクチャ

【図5】2つのタイプ比較

今回は、ディズニーの経営戦略から学べることと、実際に各社で経営戦略を実行するために重要なことをご紹介させていただきました。

弊社では、具体的な経営戦略の立案方法や、実行に移すための利益シミュレーション、管理会計・計画系ソリューションの実装など、実際にご支援させていただいておりますので、ご興味ございましたら是非お声掛けください。

ご相談オンライン相談 メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

石原 潤経営管理事業部

石原 潤経営管理事業部

マネージャー -

田平 智規経営管理事業部

田平 智規経営管理事業部

マネージングディレクター -

富重 成顕経営管理事業部

富重 成顕経営管理事業部

マネージャー

職種別ソリューション