顧客を中心とした経営をどこまで実現できていますか?

◆この記事の要約

本記事を読むと、顧客を中心とした経営の実現度を評価し、具体的な改善策を検討する方法がわかります。顧客視点の経営戦略や組織文化の変革、データ活用による顧客理解の深化を通じて、持続的な競争優位を築くためのポイントをレイヤーズ・コンサルティングの独自視点で解説します。

- 顧客を中心とした経営の現状評価と課題抽出の重要性

- 顧客視点を組織文化に浸透させるための戦略的アプローチ

- データ活用による顧客理解の深化と経営判断への反映

- 持続的な競争優位を実現するための経営改革の具体策

顧客満足がビジネスを揺るがす時代へ

2020年代のビジネス競争環境は一層厳しさを増しています。これまで「VUCA」という言葉で表されていた時代は、今や「BANI」という新たなフレームワークで語られるようになっています。BANIとは、以下の4つの特徴をもつ不安定な状態を指します。

◆ 脆弱性(Brittle):

一見すると安定しているように見えるシステムや仕組みが、小さな変化や衝撃によって崩壊する恐れがある状態

◆ 不安(Anxious):

情報が過剰で意思決定が困難になり、将来の予測ができずに不安やストレスを感じやすい状態

◆ 非線形性(Non-linear):

原因と結果が単純な比例関係になく、些細な要素が予想以上の影響を及ぼす可能性がある状態

◆ 不可解性(Incomprehensible):

現象やシステムがあまりにも複雑で、正しく理解することが極めて難しい状態

このような環境下において企業が安定的な収益を確保するためには、「顧客を中心とした経営」の重要性をあらためて認識する必要があります。リピート顧客の増加やブランドロイヤルティの向上は、企業にとって継続的な収益の基盤となります。中でも注目されているのが、「顧客満足度」と「口コミ効果」に関する基本的な理論です。

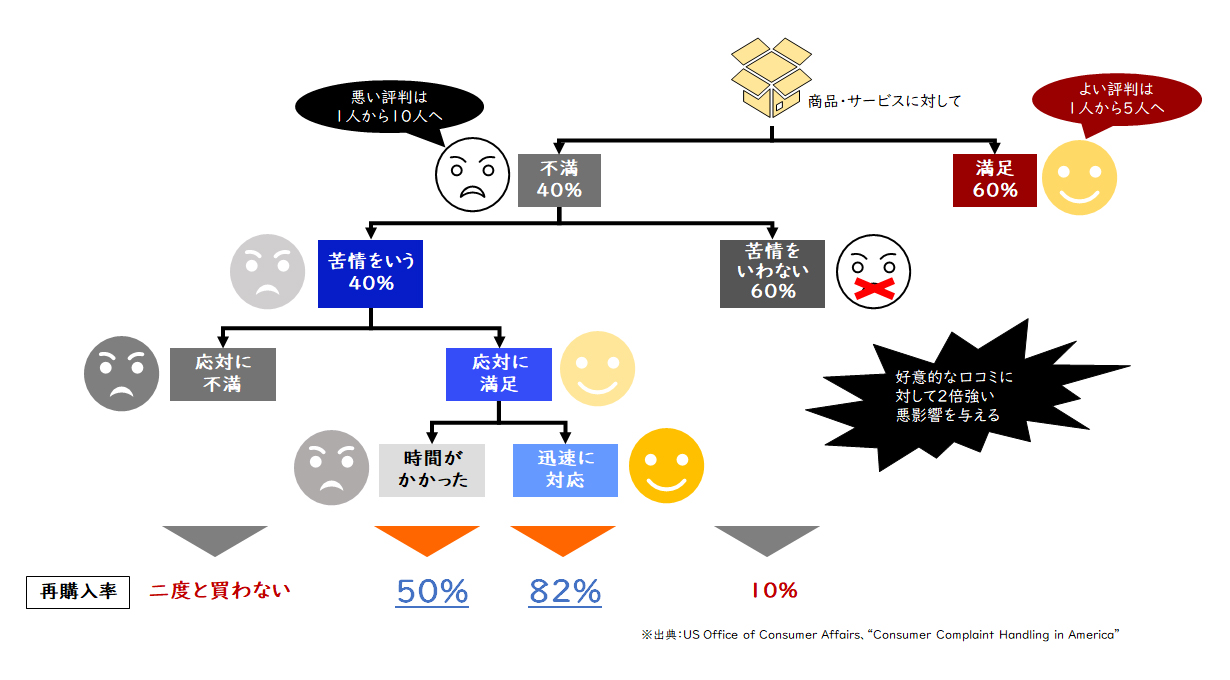

例えば、顧客満足度に関しては「Goodmanの法則」というものがあります。この法則によれば、満足した顧客は新たな顧客を呼び込む可能性があり、1人の満足顧客が5人に好意的な口コミを広めるとされています。一方、1人の不満を持つ顧客はその倍の10人にネガティブな口コミを広めるともいわれています。この法則は1980年代にアメリカのジョングッドマン氏により提唱されたものですが、SNSの普及により、その影響力はさらに大きくなっているといえるでしょう。ひとつの行動が企業全体に与える影響はもはや無視できません。

【図1】Goodmanの法則

理解はしている、でも実現しきれない現状・・・

多くの企業が顧客満足度の重要性を認識している一方で、実際には“顧客を中心とした経営”を実現できていないケースが目立ちます。例えば、「顧客第一主義」と掲げていても、実際の業務では顧客満足度調査やCRM・SFAツールの導入、教育や研修による意識改革といった施策を形式的に行うだけで、期待される効果が得られていない企業も少なくありません。顧客満足度の向上を目指しながらも、なぜその成果が現れないのか。そこには次のような“実行上の壁”が存在しています。

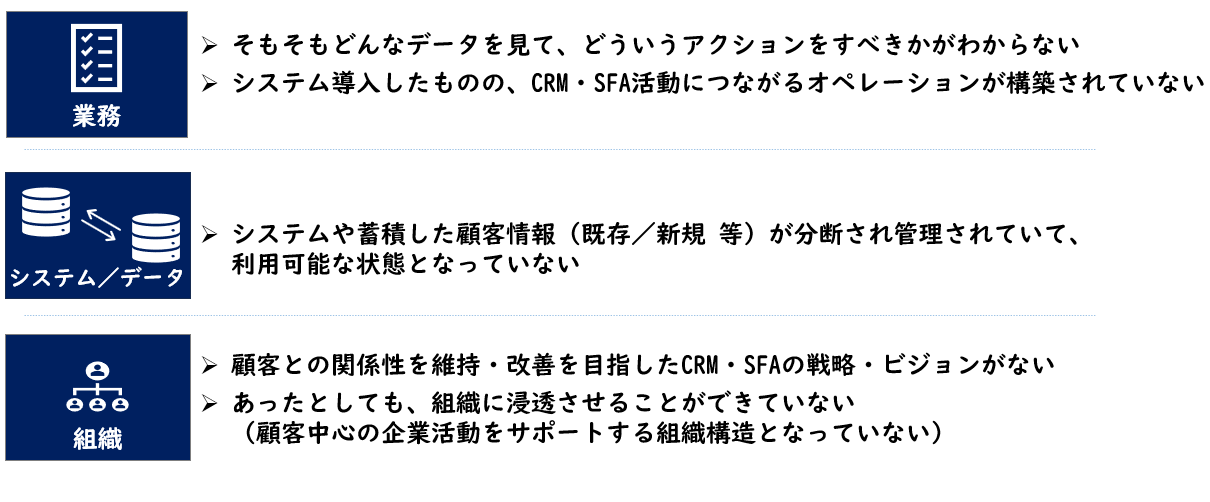

【業務】

・そもそも顧客満足度について何を見ればよいか、どのようなアクションにつなげるべきかが明確でない

【システム/データ】

・顧客満足度や購買履歴などのデータは保有しているが、分析や活用がされておらず、単なる蓄積にとどまっている

【人・組織】

・日々の業務に追われ、目標達成に向けた戦略を立てる時間が確保できない

・経営活動に“顧客の声”を反映する仕組みやプロセスが整っていない

このように【業務】、【システム/データ】、【人・組織】それぞれの観点で実行に移せない要因が見受けられます。特にシステムやツールの導入においてはDXの取り組み自体が目的化し、活用されないまま終わるケースも少なくありません。しかし本来、こうしたシステムやツールは営業や顧客管理を効率化するだけでなく、顧客理解を深め、ロイヤルティを向上するための戦略を具体化するための基盤です。その土台となる「データ」をどのように蓄積し、活用するかが顧客中心経営を実現するための鍵となります。

【図2】「顧客を中心とした経営」の阻害要因

なぜ顧客を中心とした経営が成功しないのか?

では、なぜ多くの企業がデータの活用において苦戦しているのでしょうか?

主な原因は以下の3点に整理できます。

✓ 顧客データの活用目的が明確でない

データ自体は収集しているものの、「そのデータを何のために活用するのか」という目的が不明確なケースが多く見られます。例えば、アンケート結果や購買履歴などのデータがあるものの、どのように活用するかが定まっておらず、具体的な活用方針が示されていない状態です。

✓ 部門間でデータが分断されている

データが部門ごとに個別管理され、連携が取れていないことも大きな課題です。例えば、営業部門とマーケティング部門がそれぞれ独自にデータを管理している場合、顧客ニーズを的確に捉えることは困難です。実際に企業内でよく見られる課題として、営業強化施策を検討する際に部門ごとにデータが分断されていることが障壁となっているケースが多くあります。例えば、以下のようなデータがそれぞれの部門で管理されていることが少なくありません。

- 各店舗が管理する店別・顧客別購買データ

- 各店舗が管理するお中元・お歳暮等の顧客別購買データ

(送り先等の個別情報が多いため、別DBで管理) - 営業部門が管理する催事・イベントでの購買データ

これらのデータはそれぞれ異なる目的で管理されており、マスター構成も統一されていないため、顧客の購買データを経年比較するためには、毎回多くの手間と工数がかかってしまうのが実情です。

✓ データを経営に反映する文化や制度がない

せっかくデータを分析しても、その結果を意思決定や戦略に反映する仕組みが整備されていないケースも少なくありません。

- データをどう読み解き、どのような意思決定につなげるのか

- 目的に合ったKPIをどのように設計・管理するか

- 分析結果に基づいて、どのような改善アクションを取るか

こうした体制が欠如しているため、データが単なる“情報の山”で終わってしまうのです。これらの課題を克服するためには、データ活用の目的を明確にし、部門間の連携を強化し、データを経営に反映する文化を育むことが重要です。これにより、データが企業の成長を支える強力な資産となるでしょう。

今こそ自社の取り組みを見直してみませんか?

真に「顧客を中心とした経営」を実現するためには、以下のポイントを明確にし、経営全体の仕組み(システムやプロセス)や組織・企業文化に落とし込むことが重要です。

➀ 正しい顧客像を明確にすること

自社の製品・サービスを“誰に”売りたいのか、また“誰が”継続的に購入しており、“誰が”離脱しているのかなど、顧客像を正確に把握することが顧客を中心とした経営における最も重要な要素となります。

② 組織に顧客像が浸透し、アクションがぶれていないこと

製品開発・営業・カスタマーサポートなど、各部門がそれぞれの視点で顧客にアプローチをしても全体最適が取れていなければ、期待する成果にはつながりません。➀で定めた顧客像に向けて全社が一貫してアクションできるよう、文化や仕組みを整備することが必要となってきます。

③ 「見える化」して、徹底的にマネジメントを行うこと(=PDCAを回す)

②を実現する手段として有効なのが、「KPIによる見える化」と「マネジメント(PDCA)の徹底」です。売上や利益などの財務指標だけでなく、顧客の心理(なぜ顧客がその行動をとったのか)や、顧客行動(顧客単価、購入頻度、離脱率など)を具体的な指標として管理・改善することが、真の顧客理解とロイヤルティ向上につながります。

これらを実践するための出発点となるのが“顧客のデータの活用”です。➀~③の視点をもとに顧客データをどのように蓄積・活用し、どのような業務プロセスに組み込むかを具体化していく必要があります。

もちろん、多くの企業ではすでにツールの導入や仕組みづくりに取り組まれているかもしれません。

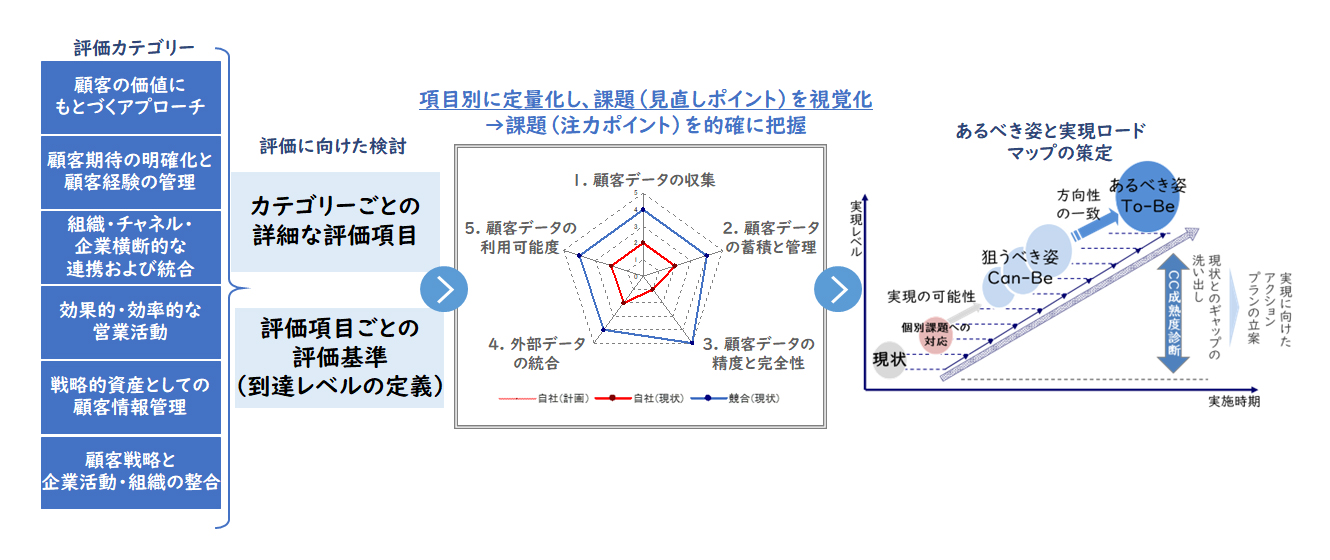

だからこそ重要なのは、「自社が今どこまでできていて、どこに課題があるのか」を客観的に把握することです。そのためのアプローチのひとつが「成熟度診断」です。これは自社の顧客データの活用状況や運用体制を多角的に評価し、あるべき姿の検討やあるべき姿を実現するためのロードマップ策定に役立てるものです。

レイヤーズ・コンサルティングでは、過去の支援実績をもとに顧客中心経営に向けた評価項目を体系化しています。自社の取り組み状況を客観的に見直したいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【図3】課題抽出/運用見直しの概要

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

山本 和幸事業戦略事業部 副事業部長

山本 和幸事業戦略事業部 副事業部長

マネージングディレクター -

山中 和樹DX・ERP事業部

山中 和樹DX・ERP事業部

マネージャー -

中根 涼DX・ERP事業部

中根 涼DX・ERP事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション