デジタル・トランスフォーメーション再考

避けて通れないAI活用

◆この記事の要約

AI活用は企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)に不可欠な要素となっています。特に生成AIの急速な普及により、業務効率化や省人化が求められる一方で、精度や信頼性の課題も存在します。企業は単機能タスクへの適用や人間の判断を組み合わせた活用法を模索し、現実的なROIを重視したAI導入が重要です。

- 生成AIの普及:スマートフォンや検索エンジンに組み込まれ、若年層を中心に利用率が急増。企業の業務効率化に不可欠な技術に。

- AIの信頼性課題:ハルシネーションや精度問題が存在し、完全自動化には限界があり、人間の介入と評価が必要。

- 単機能タスクへの適用:メール要約や翻訳、チャットボットなど限定的な用途でのAI活用が効果的で導入コストも抑制可能。

- DXとAIの融合:高度AI開発よりも多数のシンプルなユースケースでの効率化が企業の成長とROI向上に寄与。

当初は過去幾度かのAIブームに準えて、半信半疑の見方も多かったかと思います。新たな技術にはブームは付き物とはいえますが、利点と限界を見極めた導入により、一定の成果を得ることができます。

また、社会に受け入れられ普及した技術は、不可逆のものとなります。インターネットやスマホがそうであったように、企業はいち早く生成AIやAIエージェントの普及に対応し、自分たちの業務に取り入れ、成果である効率化を果たさなければなりません。そこで当記事では、現時点での生成AIやAIエージェントに対する考え方をご紹介したいと思います。

デジタル技術の浸透は社会一般のユーザーが進めてきた

パーソナルコンピュータ、インターネット、検索エンジン、スマートフォン、SNSなど、これまでの新たなデジタル技術は、企業ユーザーではなく社会一般のユーザーが趣味やコミュニケーション、学業や家庭生活において便利で楽しいツールとして日々利用し、市民権を得て、そこから企業内でも利用され始め、普及してきたともいえます。

もちろん、社会に広く浸透する以前から利用している企業もありましたが、当初は利用できる範囲や利用できる社員を制限していることも多かったのではないでしょうか。持ち出しできるノートPCやスマートフォンの貸与は営業などの外勤社員に限定したり、メールを含めたインターネットへのアクセス自体を制限したりしていましたが、結局世の中の大きな流れには抗うことはできず、広く利用を認めていかざるを得なかったのではないかと思います。とはいえ、結果としてそうしたデジタル技術がもたらしてきた恩恵は、企業にとっても計り知れないものだったはずです。

生成AIがユビキタスになる時代の到来

2022年に出現した生成AIは、想像を超えるスピードで普及し始めています。利用者が意図しなくても、スマートフォンや検索エンジン、ECサイトに触れるだけでも、必ず生成AIに接しているということになってきました。すでに多くのデバイスやサービスに生成AIが組み込まれていますし、これからさらに広がることは間違いありません。

総務省が行った「国内外における最新の情報通信技術の研究開発およびデジタル活用の動向に関する調査研究」によると、生成AIを利用した経験がある人は、全ての年代では未だ26.7%ですが、20代では44.7%になります。この比率の外には、それと気づかず使っているような利用者も多数いるかもしれません。今後、若年世代の利用率が上がるのは間違いないですし、歳を経るにしたがって全体の利用率も上昇していくことになります。

一般社会において生成AIが急速にユビキタス(どこにでもある状態)になっていく過程において、企業も生成AIをいかにして自社に取り込んでいくかを考え、試行を進められていることかと思います。セキュリティやコスト、スキルの問題を乗り越えて、全ての社員が日常的に生成AIを使って仕事をするといったスタイルへ進化していくことが求められています。

これまでのDXの取り組みの多くはデータ基盤整備と利活用でしたが、先行企業がすでに進めているように生成AIやAIエージェントを用いて、「徹底的に業務を効率化かつ省人化する」、「仕事のやり方自体を抜本的にトランスフォーメーションする」ということがDXの主題となるに違いありません。

まだまだAIは信頼できない?

仕事にAIを用いていく場合に、やはり避けて通れないのは精度や正しさの問題ではないかと思います。

例えば、自動運転車の実証実験が各所で行われていますが、やはり事故は起きています。人間のドライバーでも事故は起きるのですが、社会的な感情論ではAIには限りなく無事故であることが要求されてしまいます。生成AIのハルシネーションは当然起きうる技術的な現象ですが、回答の精度は常に利用するうえでの壁となります。

需要予測にしても人間が経験と勘で行っても外れますが、AIが外すと使い物にならないと評価されてしまいます。医療分野での画像解析も絶対の精度がないとAIに任せることはできません。近未来にAIエージェントがお客様の要望を聞いて注文を生成し配送を手配したり、スケジュール調整をしてアポを取ったり、ホテルや飛行機を予約したりできるようになった時、人間の意識の問題としてAIエージェントを心から信頼して仕事を任せることができるのでしょうか。

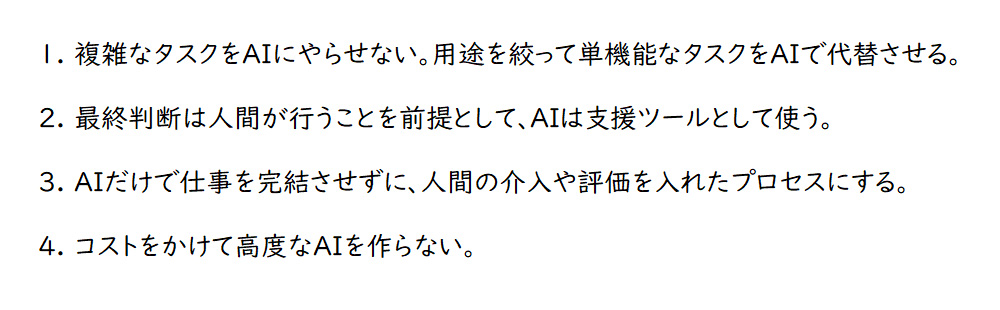

【図1】AIの用い方

AIをどう用いるべきか

当分の間、技術的にも心証としてもAIを完全に信頼ができないとしたら、あるいは、精度を上げていくためにはモデリングや学習に膨大な時間とコストがかかるとしたら、企業としてはAIをどう用いていくべきでしょうか。この問いに関しては色々な考え方があろうかと思いますが、現時点での私見を述べさせていただくと次のようになります。あくまでも企業におけるビジネス目的でのAI利用であり、技術研究や開発的なものは除きます。

1.複雑なタスクをAIにやらせない。用途を絞って単機能なタスクをAIで代替させる。

2.最終判断は人間が行うことを前提として、AIは支援ツールとして使う。

3.AIだけで仕事を完結させずに、人間の介入や評価を入れたプロセスにする。

4.コストをかけて高度なAIを作らない。

単機能なタスクの典型は、生成AIによるメールや資料の要約、翻訳や文章作成、チャットボットによる質疑応答、データソースからの拡張検索、AI OCRを使ったデータ登録などが該当します。合っている・合っていないというレベルでの精度の評価も容易ですし、利用環境を用意するだけで済むものや、ローコードツールでユーザーが開発できるものも多いと思います。ちょっと賢いRPAやワークフロー、検索エンジンぐらいのイメージです。

次に、人間の最終判断を前提とした支援ツールとしてのAIは、予測モデルや画像認識などが該当しますが、おそらく実用といわれるレベルの精度を出すためには、膨大な学習コストがかかることになります。精度はそこそこでも、AIの最大の利点である膨大なデータの処理能力を活かして、人間の判断や作業の前処理をする、示唆や助言、推奨をするといった使い方が実践的ではないしょうか。

また、昨年発表されたAIエージェントのコンセプトは、計画や自己修正能力を備え自律的にデジタルタスクをこなすというものですが、もうしばらくの間は実用性のあるものにはなりえないのではないかと思います。AIエージェントを適用するプロセスの重要なポイントには人間が介入し、またAIエージェントのアウトプットを人間が評価できるようにする必要があります。

4番目の項目については目的次第ではありますが、例えば2、3件の限定的なユースケースにおいて、高度なAI適用を目指して多額の学習コストや開発コストをかけながらも、なかなか実用的な精度まで到達しないという取り組みと、100件、200件の日常的で多数のユースケースで、単機能でシンプルでも着実に効率化につながっているAIへの取り組みなら、企業としてはどちらが有用でしょうか。DXの観点でもROIの観点でも、後者ではないかと思います。

先日配信させていただいた「デジタル・トランスフォーメーション再考 組織はなぜ変われないのか」の記事では、デジタル技術を駆使して仕事を遂行し、効率化を実現するヒトを創り出すことがDXと述べさせていただきました。生成AIやAIエージェントはその中核となるデジタル技術となりつつあります。技術研究的な1点豪華主義ではなく、ビジネス目的でのAIの展開や浸透がDXの焦点となるかと思います。

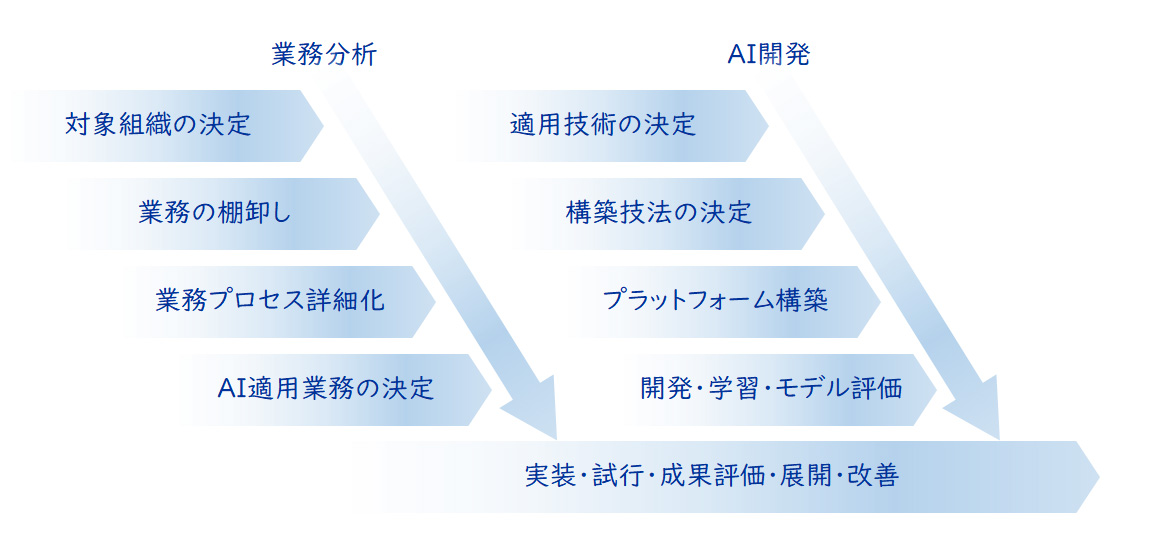

ご参考までに、【図2】に生成AI・AIエージェントによる業務効率化の進め方をご紹介いたします。

【図2】生成AI・AIエージェントによる業務効率化の進め方

レイヤーズでは、DXやAI活用を経営課題として中期的に取り組もうとされている企業の自社メンバーの皆様とともに、企業経営やビジネスプロセス、チェンジマネジメントに関する知見・経験を活かしながら、伴走型でのご支援を提供させていただいております。

もしご関心がございましたら、お気軽にお問い合せをいただければ幸いに存じます。

【引用文献】

・総務省「国内外における最新の情報通信技術の研究開発およびデジタル活用の動向に関する調査研究」

【引用文献】

・総務省「国内外における最新の情報通信技術の研究開発およびデジタル活用の動向に関する調査研究」

関連サービス

#デジタル化戦略・ITマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

職種別ソリューション