DX活用によるFP&A機能の実現

◆この記事の要約

経理部門に求められる役割が変化する中、FP&A(経営計画・分析)機能の強化が注目されています。

従来の「記録・管理」中心の経理業務から、より戦略的で分析的な役割へとシフトする動きが進んでいます。その鍵を握るのがFP&Aの体制整備です。そこで本記事では、業務の効率化による時間創出、データの一元化と可視化、そしてAIを活用した分析強化という3つの観点から、経理部門の変革を支援する実践的な取り組みを紹介します。

▼注目ポイント▼

- FP&A(経営計画・分析):予算管理やシミュレーションを通じて経営判断を支える財務機能

- 業務効率化・外部化:RPAやBPOの活用により定型業務の負担を軽減し、分析に注力

- データ整備・可視化:DWHやBIツールを活用し、部門横断でリアルタイムな情報把握を実現

- AI活用:フォーキャストや予実分析へのAI導入により、精度とスピードを向上

経理部門におけるFP&A機能の実現に向けて

~日次業務から脱却し、経営に貢献する組織へ~

経理・財務部門における役割は、今や「過去を正確に記録する」ことから、「未来を見通し、経営を導く」ことへと大きくシフトしています。その中心にあるのが、FP&A(Financial Planning & Analysis)機能です。予算編成や予実分析、シナリオシミュレーション、経営レポーティングといった業務を通じて、FP&Aは経営判断の質とスピードを大きく左右します。

実際、日本企業でもこの変化は進んでいます。代表的な例が富士通です。

富士通は2020年代に入り、財務部門を「経理の集約拠点」から「戦略的パートナー」へと進化させるべく、FP&A体制を刷新しました。特徴的なのは、事業部門と財務部門が密接に連携し、予算・実績・KPIをもとに対話を行う“FP&A組織”の構築です。この取り組みにより、富士通ではCFO組織がビジネスFP&Aを通じて事業部門と直接つながったことで、事業状況を強力かつタイムリーに把握し、それに応じた対応を迅速に取れるようになりました。

その結果もあり、コアとなるサービスソリューション事業の営業利益率は、2019年の5%から2024年には13%へ上昇し、今後はさらに15%超への改善が見込まれています。加えて、採用および人材定着にも効果が見られています。社員調査によると、CFO組織内の80%のスタッフがこの変革に対して前向きに感じていると回答しており、若手人材の採用・定着が以前より増加しています。

(【出典】米国AFP「 “Building an FP&A Function: Building Allies & Maximizing Corporate Value at The Fujitsu Group”」)

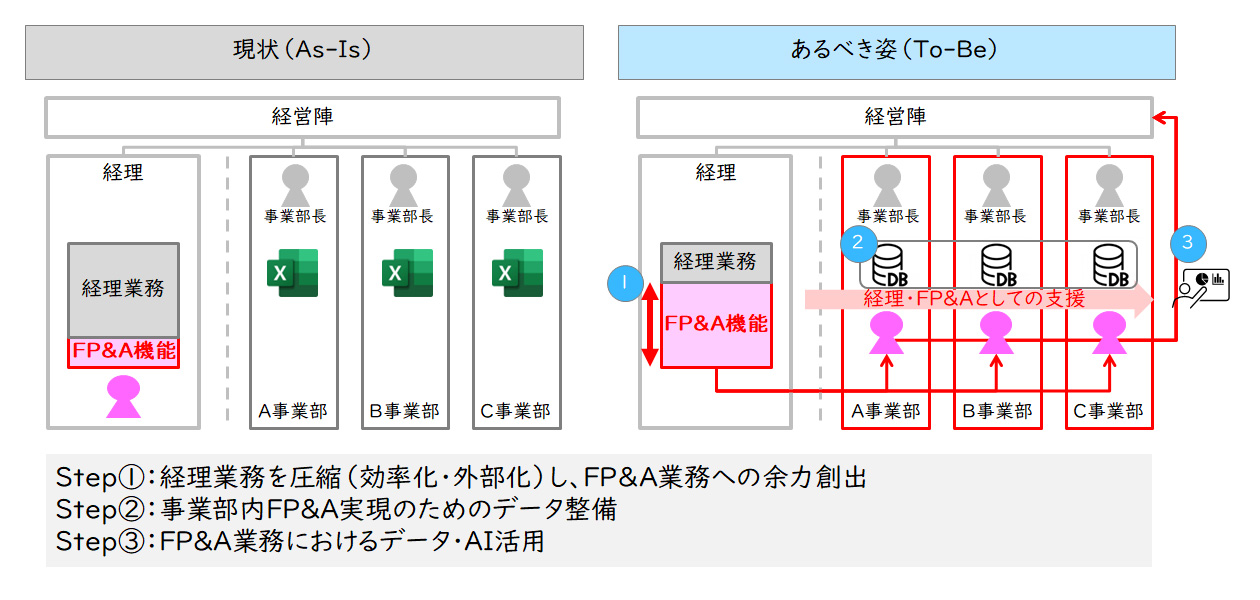

このように、FP&Aの機能を強化することで、財務部門は単なる数値管理を超え、事業を動かす「経営の伴走者」へと進化できます。そこで次章より、FP&A機能を実現するための3つのステップ、①経理業務を圧縮(効率化・外部化)し、FP&A業務への余力創出、②事業部内FP&A実現のためのデータ整備、③FP&A業務におけるデータ・AI活用について、具体的な施策とともに解説します。

【図1】FP&A機能の実現イメージ

Step1:経理業務を圧縮し、FP&A業務への余力創出

FP&A業務は従来の経理業務に比べて、定型性が低く、より戦略的・分析的な能力が求められます。

第一に取り組むべきは、日々の定型的な経理業務を効率化し、FP&Aにリソースをシフトできる「余力」を確保することです。

施策①:既存の経理「伝票」業務の効率化

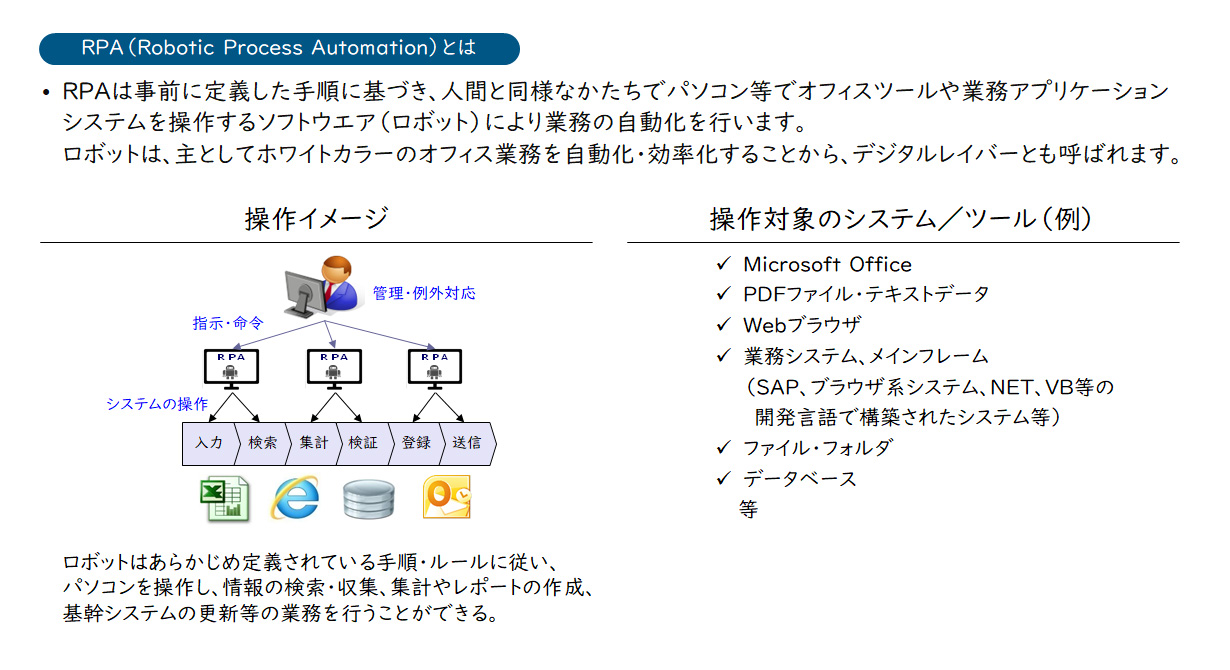

多くの企業において、経理担当者が最も多くの時間を割いているのが「伝票起票・チェック」などの記帳業務です。これらは手作業で行われているケースも多く、ヒューマンエラーや属人化の温床になりがちです。ここで有効なのが、RPA(Robotic Process Automation) や AI-OCR の導入です。

例えば、請求書の読み取りから仕訳起票までを自動化することで、作業時間を半減できた事例も少なくありません。さらにワークフローシステムと連携させることで、仕訳の承認フローも効率化され、ミスの削減とスピードアップを両立できます。また、定型仕訳パターンのマスタ化や、ERPシステムにおけるテンプレート活用も有効です。こうした工夫を通じて、属人的・重複的な作業を極力排除していくことが、第一歩になります。

施策②:BPOによる外部化

効率化だけでは限界がある場合、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング) による業務の外部委託も選択肢となります。特に伝票入力や振込業務、入金消込など、標準化しやすい業務は外部化しやすい領域です。重要なのは、単にコスト削減を目的とするのではなく、経理部門を「守り」から「攻め」へとシフトさせるという視点です。FP&Aに取り組む時間的・精神的な余裕を社内に残すために、あえて定型業務を外に出すという戦略が求められます。

【図2】RPA活用による業務効率化

Step2:事業部内FP&A実現のためのデータ整備

業務の余力を生み出した後は、FP&Aに必要な「素材」であるデータの整備が重要です。データが分断されていたり、形式がバラバラであったりすると、分析に膨大な前処理時間がかかってしまい、肝心の「分析・示唆出し」に至れません。

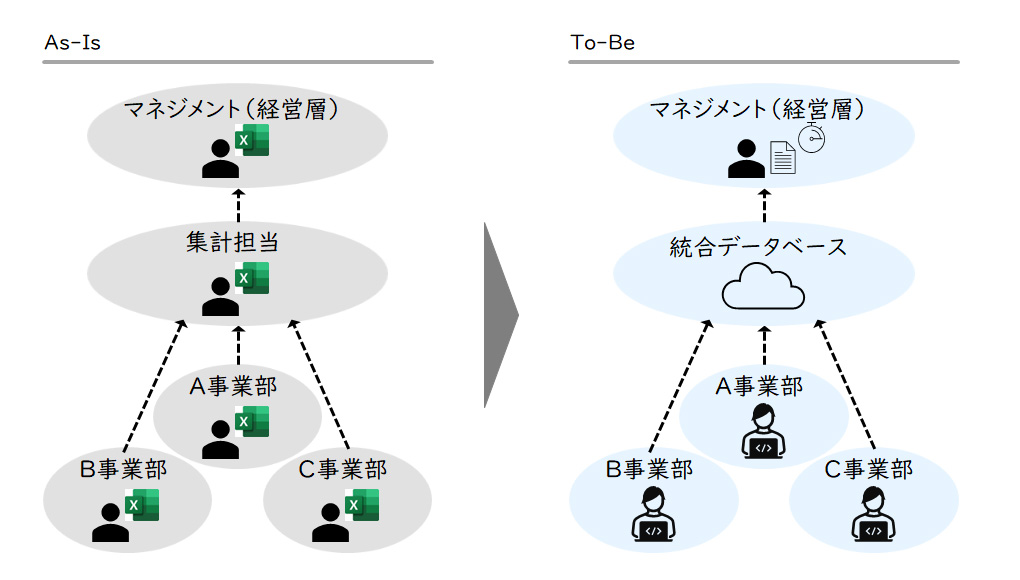

施策①:データ活用プラットフォームの導入によるデータの一元化

この課題に対し、多くの企業が導入を進めているのが、データ活用プラットフォーム(DWH/BIツール)です。財務データ・販売データ・人事データなど、部門をまたがる情報を統合し、誰もがリアルタイムにアクセスできる基盤を整備することは、全社的なFP&A機能を実現するうえで不可欠です。

具体的には、Snowflake や Amazon Redshift、BigQuery といったクラウドDWHに、各種データを連携させ、Power BI、Tableau、DOMOといったBIツールで可視化・分析を行う方法が一般的です。

このような環境を整えることで、事業部単位での収益性やKPIトレンドを即座に把握できるようになり、FP&Aのスピード・精度の向上が期待できます。

施策②:データガバナンス体制の構築

データ基盤の整備に加えて、データの質と信頼性を維持し、正しい分析を実現するためには、明確なデータガバナンス体制の構築が重要となります。

- データの管理責任者を明確化し、データ入力・更新のルールを定める。

- 品質管理のための定期的なデータ監査を実施し、エラーや不整合を早期に検出。

- 関連部門間でデータ定義やフォーマットを統一し、解釈のブレを防止。

このような体制を整えることで、FP&Aに必要な正確かつタイムリーなデータ提供が可能になり、意思決定の質の担保が期待できます。

【図3】データ活用プラットフォームの導入によるデータの一元化

Step3:FP&A業務におけるデータ・AI活用

整備されたデータを最大限活用するには、属人的な分析に頼らず、AI・自動化ツールを取り入れることが有効です。これにより、スピーディーかつ客観的に経営判断を支援する環境が整います。

施策①:会計/財務指標・KPIのレポーティング

BIツールを活用することで、月次・週次・日次レベルで、P/L・B/S・C/Fの主要指標に加え、事業別のKPIやコスト構造などもリアルタイムに可視化できます。さらに、SlackやTeamsなどの業務チャットに自動配信する仕組みを取り入れれば、情報共有のスピードも向上します。例えば、「毎週月曜日にKPIダッシュボードを自動通知」「異常値検知時に自動アラート」といった運用が可能です。単なる「見える化」にとどまらず、「気づきを促す仕組み」まで進化させることが、FP&Aの真価を引き出します。

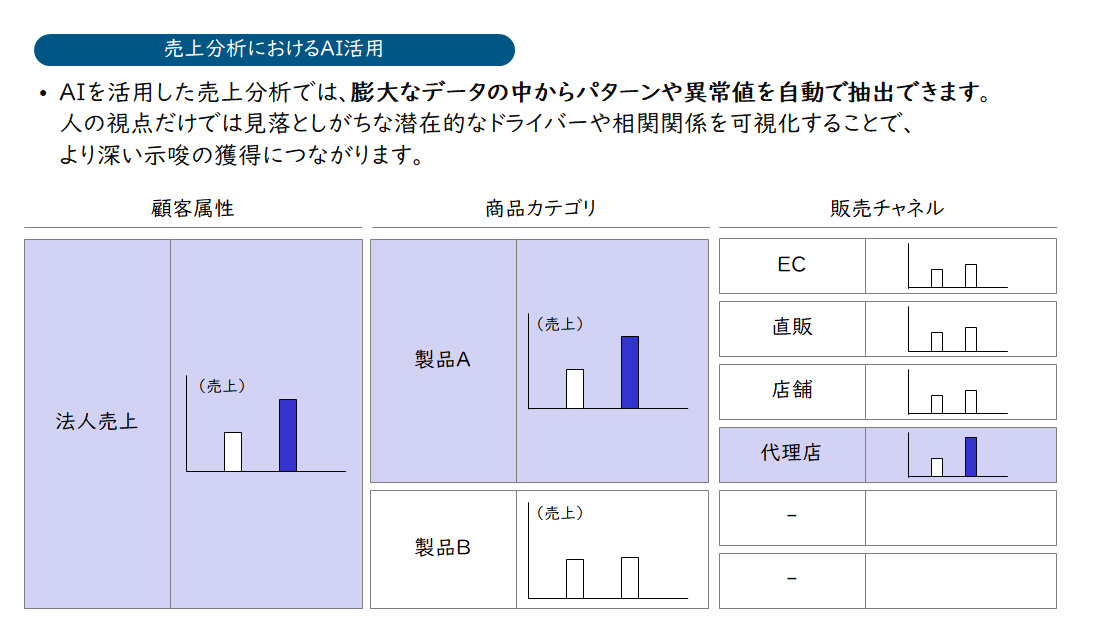

施策②:フォーキャスト・予実分析におけるAI活用

FP&A業務の中核である「フォーキャスト(業績見通し)」や「予実差異分析」では、AIを活用した予測モデルが有効です。AIを活用した予測モデルでは、過去の売上・コスト・市場データをもとに機械学習モデルを構築することで、従来の経験値ベースの予測よりも、精度の高いシミュレーションが可能になります。特に需給変動が激しい業界や、製品数が多い業態においては、人的リソースだけで精緻なフォーキャストを行うのは現実的ではありません。また、AIの結果を鵜呑みにするのではなく、FP&A担当者がその根拠や変動要因を理解し、意思決定につなげる「ハイブリッド型」が、これからのFP&Aのあり方といえるでしょう。

【図4】会計/財務情報・KPIのレポーティング

終わりに:FP&Aの体制強化は組織の成長戦略

経理部門がFP&A機能を担うことは、単なる業務範囲の拡大ではありません。それは、経理部門が「経営の伴走者」として、企業価値の向上に貢献するための進化です。そのためには、業務の効率化・外部化による時間創出、データの一元化・可視化、AIの活用による高度な分析力が不可欠です。組織の中で最も数字に強い経理部門が、数字を“過去の記録”から“未来の指針”へと転換できたとき、企業はより強く、しなやかに成長していけるでしょう。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

水野 篤司DX・ERP事業部

水野 篤司DX・ERP事業部

マネージングディレクター -

村山 桂輔DX・ERP事業部

村山 桂輔DX・ERP事業部

マネージャー

職種別ソリューション