経営判断力アップのための、FP&A業務の

自動化メソッド

◆この記事の要約

企業経営において、FP&Aアナリストの財務分析・予算予測の精度は意思決定を左右する重要要素です。

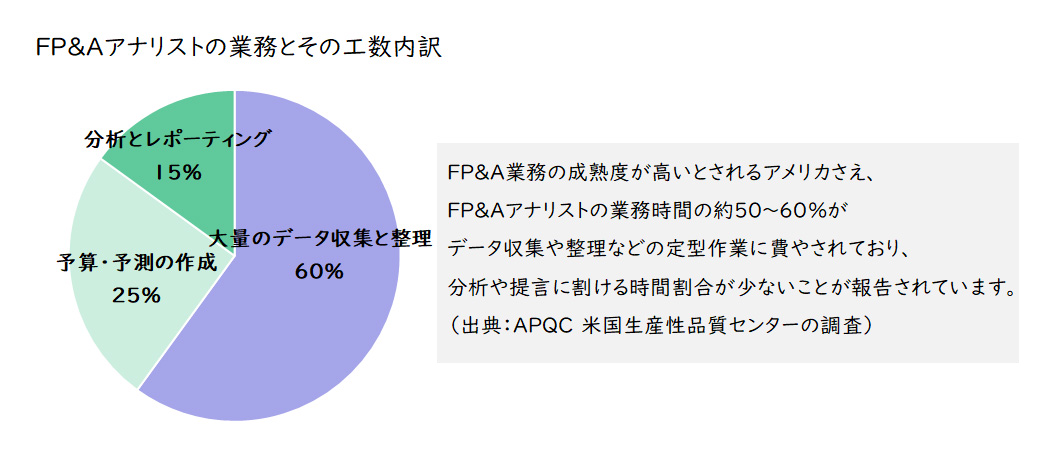

しかし、現実にはデータ収集や資料作成に多くの時間が奪われ、付加価値業務に集中できない課題があります。

そこで本記事では、自動化による業務効率化と経営貢献の最大化について解説します。

- データ収集と整理の自動化:RPAやERP導入により手作業を削減、ミス防止と時間短縮を実現。

- 予算・予測の高度化:AI・機械学習を活用し、シナリオ分析や精度向上を支援。

- 分析・レポーティングの効率化:定型レポートは自動化、人手は経営提言へ集中。

- 自動化導入の進め方:業務棚卸→付加価値業務の特定→方針策定→定着化の4ステップで実行。

FP&Aアナリストの業務

企業の財務計画・分析(FP&A)アナリストは、経営判断を支える重要な役割を担っております。その業務内容は大きく、「データ収集と整理」、「予算・予測の作成」、「分析とレポーティング」の3つに分類することができ、それぞれ次のような特徴があります。

■「データ収集と整理」

FP&Aアナリストは、社内の複数のシステムや複数の部門から膨大な財務データや非財務データを収集しなければなりません。ただし、これらのデータはフォーマットや更新頻度が異なることが多く、整合性を確認しながら一元化する作業は非常に手間がかかります。

■「予算・予測の作成」

過去の実績データや市場動向を分析し、将来の収益やコストを予測して予算計画を策定します。この作業は細かなドライバーの調整や環境変化に応じて柔軟に計画を見直していくために、複数のシナリオ検討が必要であり、どのように予測精度を高めていくかがポイントです。

■「分析とレポーティング」

収益性分析や差異分析、シナリオ分析など多様な分析を行い、経営戦略や業務改善のための具体的な提言を行います。これには業界知識や経営視点が求められ、単なる数字の報告以上の価値が期待されます。

また、報告資料の作成も多くの時間を要します。

【図1】FP&Aアナリストの業務とその工数内訳

FP&Aアナリストが注力すべき業務

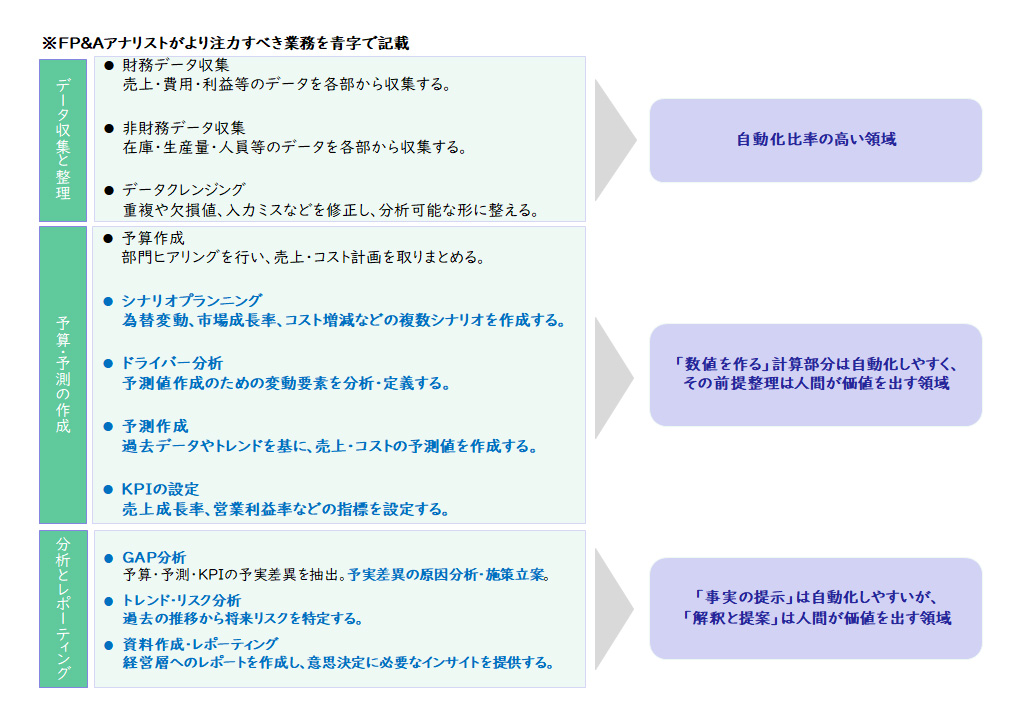

以下の図では、前述のFP&Aアナリストの業務を細分化し、より注力すべき業務を示しています。

【図2】FP&Aアナリストが注力すべき業務

企業経営において予算・予測は単なる数値の羅列ではなく、投資判断・人員計画・新規事業戦略など、全ての意思決定の起点となります。精度の高い予測や深みのある分析とレポートがあれば、経営層はリスクを見極めながら大胆な意思決定を下すことができます。逆に、精度の低い予算・予測や分析の浅いレポートが提供されれば、企業は誤った方向に進む危険があります。したがって、FP&Aアナリストの役割として、正確かつ柔軟な「予算・予測作成」とそこから得られるインサイトを的確に伝える「分析とレポーティング」が不可欠であり、ここに最も時間と労力を注ぐべきといえるでしょう。

しかし、多くの企業においてFP&Aアナリストがそもそも専任ではないケースや、データ収集やフォーマット調整といった付随的な作業に追われ、肝心の予算策定や深い分析に割くべき時間が圧迫されているのが実情です。その結果、精度の低い予算・予測や分析の浅いレポートにつながってしまいます。

付加価値の高い業務に集中するための自動化手法

FP&Aアナリストが本来すべき付加価値の高い業務に注力し、精度の高い予算・予測や分析の深いレポートを作成するためには、業務を効率化することが不可欠です。ここではFP&Aアナリストの業務に照らし合わせて、代表的な自動化手法を紹介します。

「データ収集と整理」の自動化

- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

RPAは、定型的で繰り返し行われる作業をソフトウェアロボットに任せる技術です。FP&A業務では、複数のシステムからのデータ抽出やExcelへの転記作業など、手作業で行われている部分を自動化できます。これにより、作業時間の大幅な短縮と人的ミスの削減が期待できます。ただし、RPAを効果的に活用するためには、業務プロセスが標準化されていることが前提です。まずは、業務フローの整理・見直しを行い、無駄な作業を排除することが重要です。

- ERP(統合基幹業務システム)

ERPは、財務・販売・生産などの業務データを一元管理し、リアルタイムで情報を共有できるシステムです。これにより、部門間の連携がスムーズになり、データの整合性が向上します。FP&A業務においても、データ収集の手間が大幅に削減され、分析の基盤が強化されます。ただし、ERPの導入は大規模なプロジェクトとなることが多く、平均的な導入期間は18か月~24か月、コストは数千万円から数億円に及ぶこともあります。段階的な導入計画と自社のIT戦略との整合が取れるように、中長期的な施策として取り扱うことが必要です。

「予算・予測の作成」・「分析とレポーティング」

- AI・機械学習

AIや機械学習を活用したツールは、大量のデータからパターンを抽出し、予測や異常検知を自動で行うことが可能です。これにより、単なる業務効率化にとどまらず、将来の需要やリスクを見通すといった高度な意思決定支援にもつなげることができます。 また、レポーティング資料の作成においても、定型レポート類は自動作成が可能な場合もあります。上記【図2】のとおり、「予算・予測の作成」・「分析とレポーティング」は、人手で実施すべき業務と自動化すべき業務が混在しています。したがって、AI・機械学習の特性を理解し、明確に人がやるべきところと、自動化すべきところを分類することが必要です。

これらの自動化手法は単独で導入するよりも、組み合わせて活用することでより効果を発揮します。

ERPでデータの土台を整え、RPAで定型作業を自動化し、AIで知見を引き出すといった形で、効率と精度を両立させることが可能です。

自動化の進め方

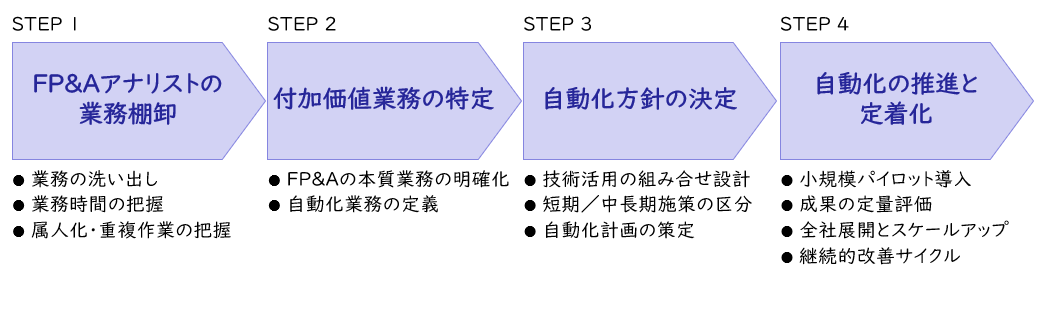

FP&A業務の自動化は単なるツール導入ではなく、業務全体の再設計プロジェクトとして進めることが重要です。以下の4ステップを踏むことで、段階的かつ確実に成果を出すことができます。

▼ステップ1:FP&Aアナリストの業務棚卸

まずは、現状の業務を洗出し、どの業務にどれだけ時間をかけているかを明確にします。これが自動化する範囲の検討土台となるため、曖昧な感覚に頼らず、客観的なデータに基づくことが重要です。定型的なデータ収集や加工作業と、非定型の分析や提言作業を区別し、どの業務が属人的に処理されているか、または二重チェックが発生しているかも洗い出します。

▼ステップ2:付加価値業務の特定

次に、「FP&Aアナリストが担うべき業務」を明確化します。FP&Aの本質は単なる数字の整理ではなく、経営判断に直結するインサイトの創出にあります。

どの業務を自動化すべきなのか、どの業務を人手でやるべきなのかを線引きすることで、定型業務を削減した場合にどのような業務に時間を振り分けたいかを明確にします。また、意思決定や目標達成に向けた提言に直結するか否かという観点で、付加価値業務を明確にすることで、自動化の範囲や優先順位が定まり、効率的な投資判断が可能になります。

▼ステップ3:自動化方針の決定

付加価値業務の特定ができたら、RPA、ERP、AIなどの技術をどのように組み合わせて活用するかを決定します。ここでは、短期的に効果が見込める「Quick Win」と、中長期的に必要な改革を分けて計画することが重要です。特にAI導入においては、データ品質の確保が成果を左右するため、データガバナンス体制の整備を並行して進める必要があります。

▼ステップ4:自動化の推進と定着化

最後に、自動化の取り組みを実行に移し、全社的に展開していきます。まずは影響範囲の小さい業務や部分的にパイロット導入を行い、部分的なアプローチ効果を定量的に評価します。工数削減率やエラー削減率、意思決定のリードタイム短縮、予測値と結果の差異逓減率などを指標に、成果を数値で示すことが重要です。

以上のの4ステップを踏むことで、単なるツール導入に終わらず、FP&Aが真に経営に貢献する環境を作ることが可能になります。

【図3】自動化の進め方

ここまで、FP&A業務の自動化についてご説明してきました。近年FP&Aが重視されつつも冒頭に述べたような「FP&Aアナリストが専任ではない」、「思うように付加価値業務に工数をかけられない」といったケースが往々にしてあります。このような状況下では、企業は適切な意思決定が難しく、変化の激しいこの時代での生き残りが困難になるでしょう。それゆえ本記事では、FP&Aアナリストが本来すべき付加価値業務をするための自動化手法の概略を記載しました。実際にどのように進めていけばよいか、詳細に興味をお持ちになった方は、是非お問い合せください。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

東 智之DX・ERP事業部 兼 BPO事業部

東 智之DX・ERP事業部 兼 BPO事業部

ディレクター -

松井 駿DX・ERP事業部

松井 駿DX・ERP事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション