人的資本経営、

今度こそ「言いっぱなし」から「本気の実走」へ

◆この記事の要約

人的資本開示の様式や保証の見直し・強化が進められており、2026年3月期からの対応が必要と見込まれます。その中で、企業価値向上には、形式的開示を超えた「我が社らしい人的資本経営」の実践と戦略連動が不可欠です。そこで本記事では、最新動向とレイヤーズのご支援事例を通じて、人的資本経営の実効性向上に向けたポイントを解説します。

- 人的資本開示強化の流れ

2026年3月期からの有価証券報告書の新様式導入やISO 30414改訂により、人的資本経営の戦略連動性や可視化がより求められる。 - 人的資本経営の再認識

経営理念や長期ビジョンと連動した人財戦略が、企業価値(経済価値+社会価値)向上の鍵であり、その必要性が強まる見通し。 - ナラティブの重要性

ステークホルダーに腹落ちする我が社らしい人的資本経営のナラティブが、人的資本経営の実走とステークホルダー評価の向上に寄与。 - 開示のターゲット明確化

株主・投資家、社員・求職者など読み手に応じた内容と媒体の使い分けが、効果的な人的資本開示を実現する。

人的資本経営・開示をめぐる直近動向

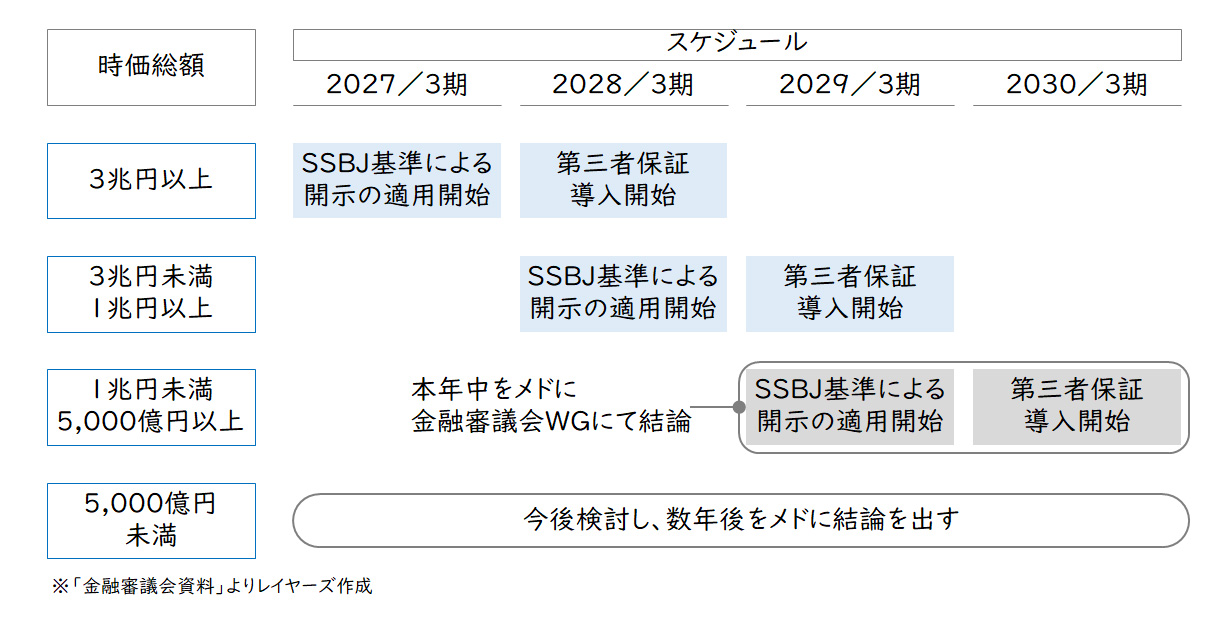

2025年7月以降、人的資本経営・サステナビリティ開示をめぐる公表や報道が続いています。2025年7月17日に、金融審議会のワーキンググループが、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方について中間論点整理を公表しました。最大のポイントは、東証プライム市場上場企業のSSBJ(サステナビリティ基準委員会)基準に基づくサステナビリティ開示の、適用開始時期です。時価総額1兆円未満5,000億円以上の企業は、2028年3月期からの適用を基本としつつ、検討を継続し年内を目途に結論を出すと保留にした格好です。

2025年7月24日には、金融庁が人的資本に関する有価証券報告書の開示様式をあらためると、日本経済新聞が報じました。2026年提出の有価証券報告書より新たな開示様式を求める方針で、2025年中に内閣府令改正案を公表するとしています。改訂点は下記のとおりですが、その趣旨は人的資本経営により経営戦略を実現することの明確な開示にあります。

- 改訂点1:

成長戦略に関連付けた記述を求める - 改訂点2:

従業員数等と労働環境・人材育成等の開示を一本化し、投資家に人事戦略を分かりやすくする

また、人的資本経営の国際規格であるISO 30414が、改訂に向けた大詰め段階です。改訂趣旨は、人的資本が企業価値向上に寄与していることを、より実態に即して可視化することです。なお、改訂内容は今年の秋までに公表される見通しです。上場企業の人的資本開示は2023年より義務化されました。しかし、形式的で実走がともなわない「言いっぱなし人的資本経営」も見受けられます。そこで、レイヤーズが考える、企業価値向上に資する人的資本経営の実走・開示について、以下で整理いたします。

【図1】サステナビリティ開示スケジュール感

「我が社らしい人的資本経営」を経営マターと捉える

レイヤーズは、今回の開示強化の機を捉えて、「我が社らしい人的資本経営とは何か?」を再認識することが肝要と考えます。人的資本経営の目的は、企業価値(経済価値+社会価値)を高めることです。

よって、上位概念である経営理念、長期ビジョンやマテリアリティの実現に資するものであります。だからこそ、我が社らしい経営戦略と人財戦略の連動性が必要なのです。そして、人的資本開示は、経営戦略や人財戦略の実現手段として使い倒すべきであり、人的資本経営の目的でも終着点でもありません。

なお、人的資本経営は人事マター、かつ、経営マターと考えます。例えば、人的資本経営における人財戦略・施策がしっかり検討できず、人財の採用や維持の強化が不十分とします。これは、将来の企業価値向上の源泉である人財が払底するリスクと同義です。このことは、人的資本経営においては定量的に開示され、ステークホルダーに可視化されます。

その結果、株式市場ではシャドーコストの増大によるPBR・PER等のバリュエーションの低下が、社員や求職者に対しては不安や離職を起こし得ます。すなわち、貴社経営のサステナビリティが低下することになります。この例でいえば、日本の労働力人口の減少に対する意識が強まっている中、特に地方において人材確保の問題はより深刻な経営マターと考えます。

本気でマネジメント体系をつくるには

「我が社らしい人的資本経営」をつくるうえで、まずは、企業価値とサステナビリティの向上の道筋となり、上位概念の実現に資する、人的資本経営のマネジメントづくりが必要です。

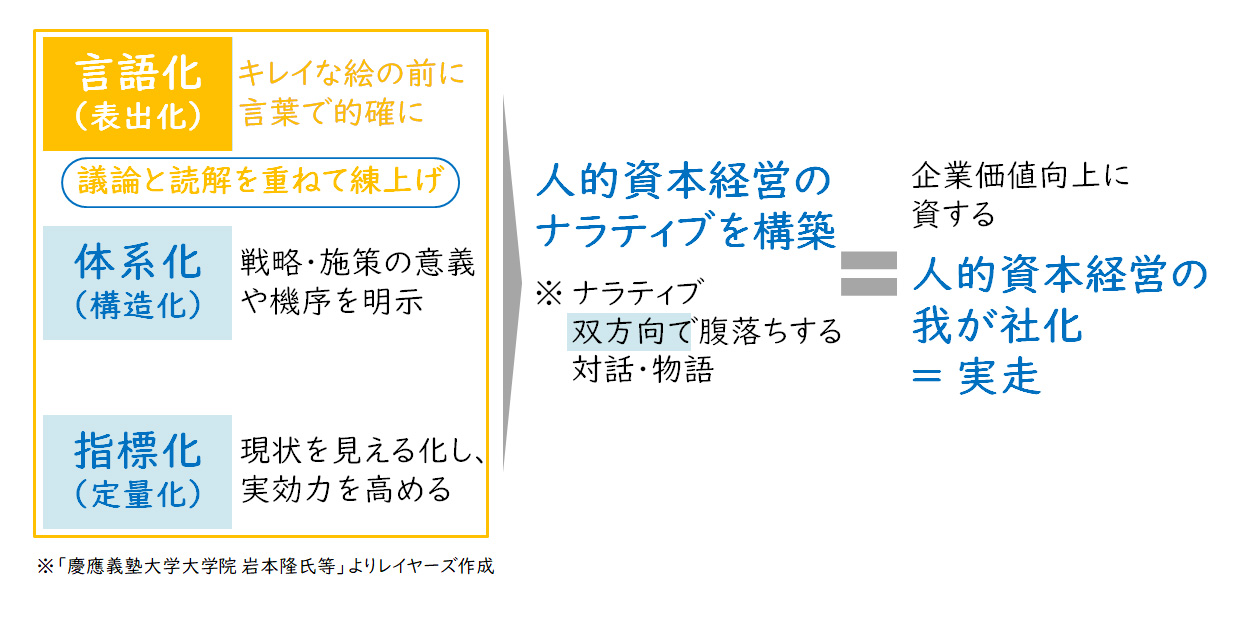

いの一番は、戦略連動性が高い人財戦略・施策の体系化とKGI・KPIの設定(指標化)です。その体幹には、つくり手と受け手が互いに腹落ちする、企業価値向上に資する「ナラティブ」が必要です。ナラティブの説得力や真摯さは、人的資本経営の社内における実走における明確な羅針盤となります。同時に、株式市場等からの期待値の上昇(シャドーコスト低減)にもつながります。そこでレイヤーズは、理念や中期経営計画、経営陣ご発言等の丹念な読解と言語化を大切にして、腹落ちいただけるようお客様と議論を繰り返して「我が社のナラティブ」「我が社のマネジメント体系」づくりをご支援しています。

マネジメント体系は検証され実用されてこそのもので、指標の定量的な有効性検証も重要です。

ただし、人的資本に関するデータは可視化の歴史が浅く、実数値の検証で初めて分かることも少なくありません。実際に、数値が取得できない、信頼性が低い、所在が分散して組織の壁が障害等の事態に直面します。しかし、この壁を乗り越えられれば、数値の裏付けを得ることで、より客観的で説得力のある経営向け具申が可能となります。それには、早期に人的資本に関する実データに触れて、読み解くためのナレッジ・習慣の獲得が必要であり、レイヤーズもそのお手伝いをしております。

【図2】人的資本経営の言語化が大事

企業価値を高める人的資本開示の吟味

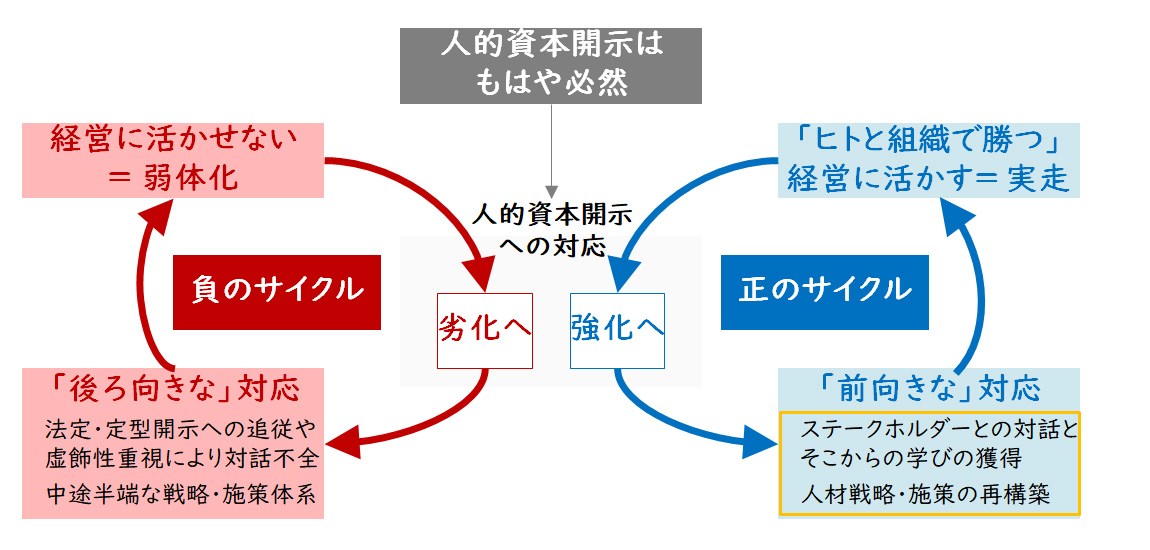

ナラティブを体幹とした人的資本開示について、レイヤーズでは経営の観点より重要な手段と位置づけ(下図)、そしでご支援時には下記3点を重点的に吟味しています。

まず、「誰に重点を置くか?」です。人的資本開示はヒトにまつわるもので、株主・投資家のみならず社員や求職者も読み手となるため、主な読み手を見定めてピンぼけの開示を避ける必要があります。

なお、人的資本レポートでは社員・求職者を意識する例が多く、労働需給の逼迫や、人財戦略・施策の浸透強化の観点から、この傾向は強まる見通しです。

第二のポイントは、「何を開示するか?」です。企業価値向上に向けたナラティブをベースに、開示の読み手を見定めることでより適切な内容の開示が可能になります。例えば、社員や求職者には写真や社員の声、実例等で成長環境や社風のリアル、人事に詳しくない株主・投資家にはナラティブの丁寧な説明が望ましいでしょう。

最後に、「開示媒体は何か?」も重要なポイントです。有価証券報告書の主な読み手は株主・投資家、HPや人的資本レポートでは社員・求職者、統合報告書は主に株主・投資家で一部社員・求職者も読み手と想定されます。上記想定の下で、1つの骨太なナラティブをベースに読み手や媒体に応じて書き分けることが良策でしょう。

【図3】「たかが開示、されど開示」

おわりに

人的資本経営は、貴社経営における企業価値とサステナビリティを高める基軸であり、一過性のものではありません。来たるべき人的資本開示の強化を契機に、競争戦略・生存戦略の観点より、貴社人的資本経営を強化することをお勧めいたします。例えば、昨今注目度が高まっているとおり、日本の労働力人口減少に対応して、貴社の人的資本をもっと活かして強くすることは「待ったなし」の状況と考えます。

レイヤーズは、ISO 30414の認定資格者を早期から有し、人的資本経営に関する知見と実績を着実に積み上げております。人的資本経営の強化を通じた貴社の企業価値向上に、是非お役に立てればと考えております。この記事で気になる点等ございましたら、お気軽にご連絡をいただけますと大変幸いです。

関連サービス

#ヒューマンリソースマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

小宮 泰一HR事業部

小宮 泰一HR事業部

ディレクター -

大島 直樹HR事業部

大島 直樹HR事業部

マネージャー

ISO30414コンサルタント -

川村 真裕子HR事業部

川村 真裕子HR事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション