サプライチェーンプランニング(SCP)の導入成功への施策

その原因に、多拠点にわたる複雑なデータ統合、多部門間のコミュニケーションの問題(利害関係や目的意識のズレ)、データ整備の問題(粒度、品質、鮮度、タイミング)、そして導入コストの問題(高額なソリューションが多い)が挙げられます。特に、求める精度の情報が得られないことや、取引先とのデータ共有におけるシステム連携の開発コストが大きなハードルとなり、導入が進まないことも一因となっています。

最近のSCPソリューションは、非常に高価なソリューションに注目が集まる傾向にありますが、ソリューションの選定に際しては、本来の目的と予測モデルに適うソリューションであれば廉価なソリューションであっても一定の成果が得られるケースもあります。段階的に成果を達成しながら、高機能のソリューションにステップアップするアプローチにより、投資と成果のバランスをとりつつ最終的な目標に到達することも選択肢になるのではないでしょうか。本稿では、SCP導入の課題と対策の糸口となる観点を述べてまいります。皆さまのご参考になれば幸いです。

1.総論

1-1.SCPへの期待

サプライチェーンプランニング(SCP)は、企業の競争力を強化するための重要な取り組みです。SCPは、効率的な資源管理を実現し、需要に応じた供給を可能にします。これにより、コスト削減や納期短縮が達成され、更に顧客満足度の向上にも寄与する効果も期待できます。昨今のグローバルでの市場の変化や地政学的な影響により、資源調達の停滞や価格高騰の影響は無視できず、SCPの必要性が一層高まっています。競争が激化する中で、迅速な意思決定とSCMプロセスの柔軟な対応が求められており、市場の変化に迅速に対応できる体制を整えることが、企業の存続と成長に不可欠です。

1-2.SCP導入事例と達成効果

ここでは、二つのSCP導入事例に触れます。

まず製造業A社の事例です。拠点の営業や計画担当の売上への思惑や顧客からの欠品へのプレッシャーなどにより余剰在庫や仕掛品のコントロールができず、月次での需要予測・販売計画・生産計画・調達計画に限界がきていたこともあり、SCMの強化とSCPの導入を決断しました。海外拠点を含めたプロジェクトを立ち上げ、在庫の圧縮と調達リードタイム短縮を目指し、需要予測専門の要員を配置し、実績のリアルタイム把握が可能なSCM対応と予測サイクルの短縮化に取り組み、欠品率を改善しつつ、在庫コストを20%削減する効果を上げました。

次に、電子部品製造業B社の事例です。海外拠点での在庫コントロールに問題があったため、海外の製造拠点、在庫拠点、協力販売企業までを含む最新の需要予測情報、受注残、在庫、入庫予定などの情報を本社の計画部門に、試行段階はExcelデータによるデイリーでの集約を開始しました。これにより、会社全体の在庫の動きが可視化でき、最寄りの拠点間での在庫転送など柔軟な生販在の調整が可能となり、全世界レベルでの在庫コストの圧縮と顧客へのタイムリーな出荷を実現しています。この取り組みは、拠点ごとの調整を本社集中型のコントロールに移行したことによる効果が大きいといえます。この後、システム化による本格導入に取り組み、段階的に効果をあげつつ投資を呼び込んだ事例となっています。

いずれの事例も、拠点任せから本社集中での需要予測と生販在のコントロールを短サイクルで調整することによる効果を実現したものです。ただ、現実的にはこうした取り組みには様々なハードルがあり、次の章ではどのような難しさがあるかについて見ていきましょう。

2.SCP導入の難しさと課題

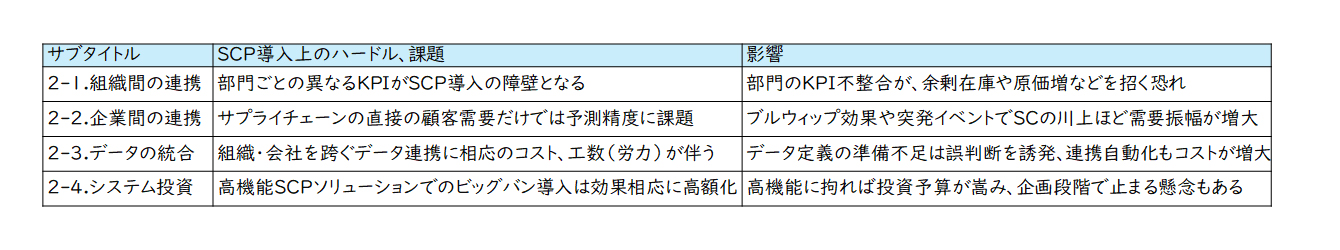

この章で述べるSCP導入の難しさと課題について、最初にポイントを挙げておきます。

【図1】第2章サマリー

このあと、それぞれの解説をしていきます。

2-1.組織間の連携

SCPの導入において、部門間のコミュニケーションの問題も大きな障壁です。社内のサプライチェーンに着眼しても、部門、拠点、工場など目的と手段を意思統一するためのプロセスは高いハードルです。各部門が異なる目標(KPI)を持つことで、SCP導入の目的として目指す指標やゴールへの思惑に乖離が生じます。例えば、営業は売上最大化、生産は生産性向上と原価低減、経理はキャッシュフローの改善など、単純には相いれないKPIが障壁になることも多いのではないでしょうか。顧客の需要に対する最適な供給体制の確立に向けて、内部での利害関係の解消に取り組む必要があります。

2-2.企業間の連携

コンシューマー商品などの業界では、サプライチェーンの階層が深くなるにしたがい、ブルウィップ(増幅)効果により川上の最上流では素材や原材料の需要振幅が大きくなる傾向にあります。自社の直接の顧客がサプライチェーンの中流に位置する場合や川上(上流)である場合には、その顧客の予測が既にブルウィップ効果を内包し、それぞれの予測を経て担当者による安全性やさじ加減が積り、直接の顧客から得た需要予測情報だけにしたがうと逆に余剰在庫や欠品を起こしてしまうリスクもあります。

2-3.データの統合

SCPの導入において、データ統合の複雑さは一つの課題で言えます。異なるシステムやデータソースからの情報を統合することは、技術的な課題の対策に相応の工数、コストがかかります。製造、物流、販売の各部門が異なるシステムを使用している場合、データの整合性を保つことが難しく、データの意味定義とタイムスライスでのデータ定義の確認を怠ると、誤った判断を誘発したり、結果的に使えないシステムの烙印を押されてしまったりする懸念もあります。データ統合に必要な情報の定義を予め準備し、その定義に合った情報をセレクトするアプローチが必要です。

更にデータ連携はSCP導入の課題の中でも特に大きなハードルです。SCPに求める精度の情報を得るために、部門間や拠点・会社間、更には取引先とのデータ共有が必要になります。部門や取引先ごとにシステムが異なり、システム間の自動連携の設計や開発・テストに時間とコストがかかることで、SCP導入の企画調査の段階で投資対象から外されてしまうことも考えられます。

2-4.システム投資

昨今のSCPソリューションは、高機能化するとともにソリューションの価格も高額化する傾向にあり、これもSCPシステム導入のハードルになっています。SCPソリューションの紹介やデモを見ると、機能豊富でSCPモデルや制約条件を柔軟に変更し各種シミュレーションができ、ユーザインタフェースも高度化され、直感的に利用できる製品に仕上がっており、すぐにでも導入して効果をあげられそうなソリューションが増えてきています。しかし、ランニングコストを考えるとここでも検討段階で投資対象から外されてしまう懸念があります。

ここまで5点のSCPシステム導入上の課題や問題点を述べてきました。ここから、そうした課題や問題点に対してどのように臨み、取り組んで行けばSCPシステムの導入ハードルを下げることができるかについて、考えていきましょう。

3.施策(SCP成功への糸口)

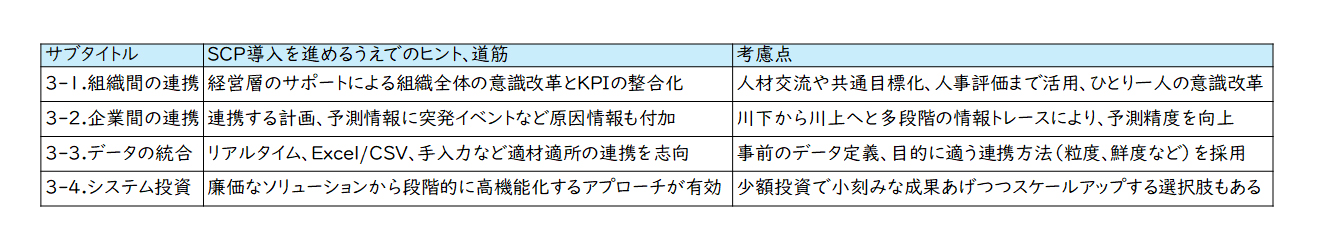

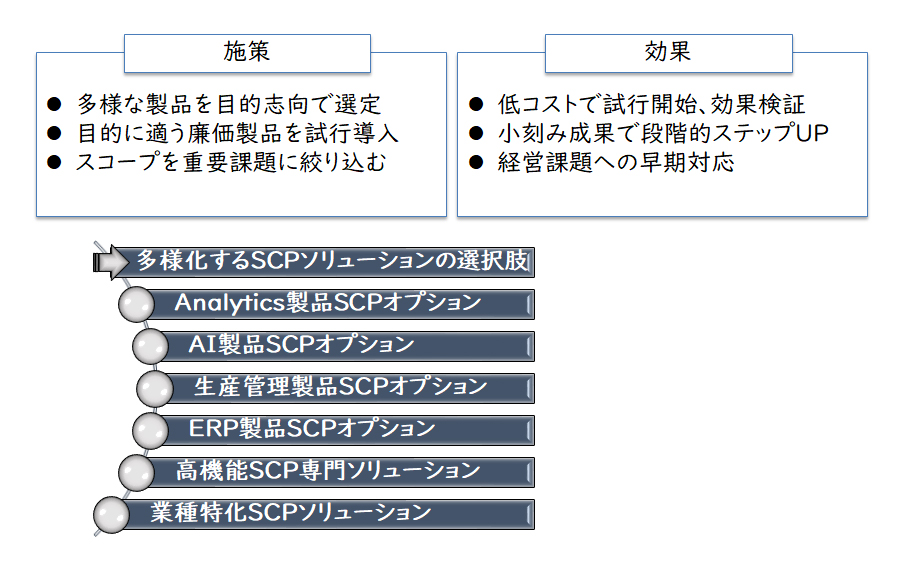

この章で述べるSCP導入の対策(SCP成功への糸口)について、最初にポイントを挙げておきます。

【図2】第3章サマリー

このあと、それぞれの解説をしていきます。

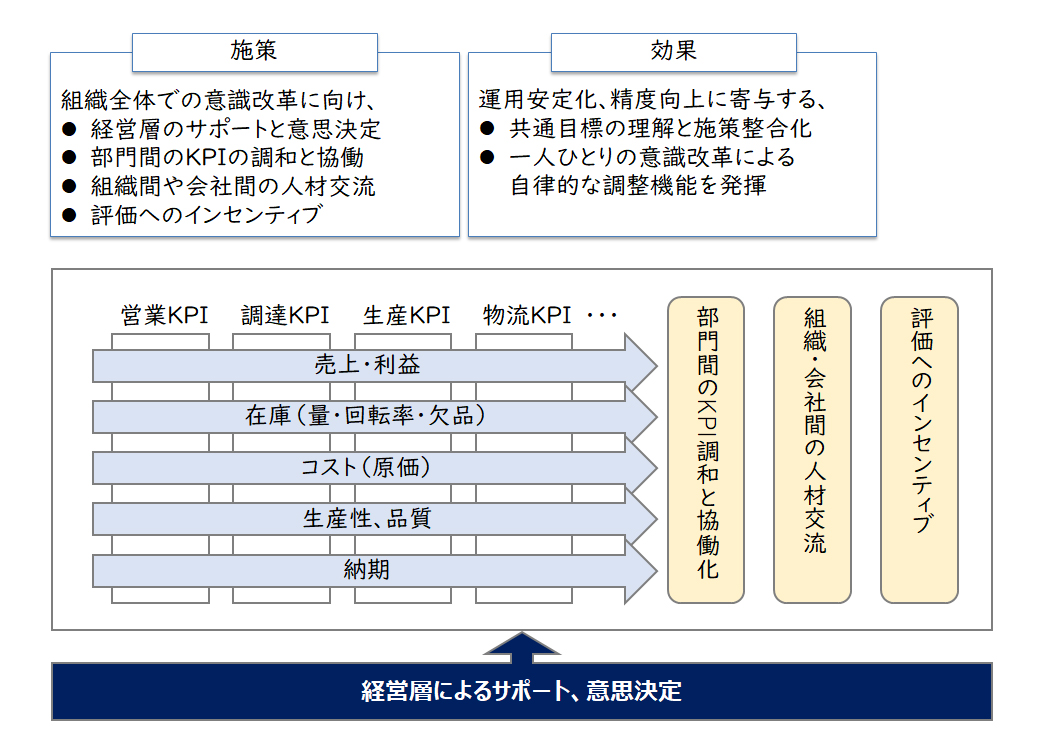

3-1.組織間の連携

SCPシステムの導入と最適な運用を実現するためには、組織全体での意識改革が不可欠です。部門間やグループ会社間の目的やKPIの違いが、SCPシステムの導入に際してコンフリクトを生じさせ、導入検討が進まない、あるいは中断を余儀なくされることがあります。これを防ぐためには、目的達成上の前提条件や制約条件を前工程や後工程のKPIと調和する設定が重要です。業績管理の指標に「For the Team」の項目を織り込み、部門独自のKPIに他部門サポートの条件を設定するのも有効です。

こうした取り組みには、経営層の参画によるサポート、意思決定が不可欠ですが、導入を加速化し相互の関係強化を図るうえで組織間、更には会社間での人材交流なども効果的です。

共通目標を共有しての課題や施策の整合化を図り、人材交流を行い、更には人事評価制度に反映するなど、サプライチェーンの構成員である一人ひとりの意識改革やインセンティブによる整合化への貢献を期待するところです。

【図3】3-1章まとめ

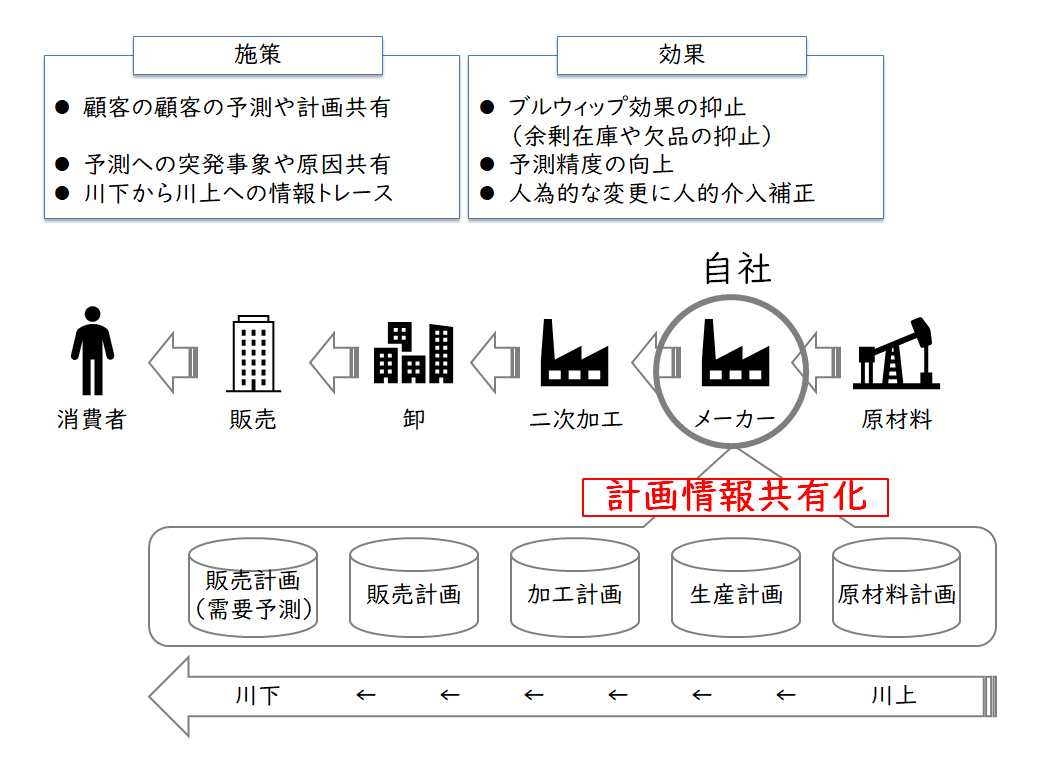

3-2.企業間の連携

サプライチェーンを構成する企業間、さらには取引先も含めた会社間の連携を強化することも必要です。ブルウィップ効果を回避するために、サプライチェーンの企業間でより下流に近い需要予測や販売計画を共有することで、精度の高いプランニングが実現できます。最下流の事業者が自らの需要予測や販売計画を開示することで、在庫低減や原価低減などのメリットを享受できる提案を求める傾向もあり、こうした取り組みも従来に較べハードルが下がってきていると言えるのではないでしょうか。

一方、相互に連携する情報については、予測にあたり手加減したり通常とは異なる変動を加えた内容(予測結果への影響度合いを知る情報)を、サプライチェーンの多段階の取引を通じてトレース可能としたりすることも有効です。例えば、在庫計上や入出庫予定などの情報連携タイミングのズレ(遅れ)などによる影響、更には在庫基準の変更による一時的な在庫補充オーダの発生なども無視できません。

要は、川下(下流)で何が起きているか、またそれによる需要予測値への影響など、結果の情報だけでなく原因や影響を川下から川上に沿ってトレースできれば、一層の予測精度の向上が見込めることになります。

【図4】3-2章まとめ

3-3.データの統合

最近のSCPソリューションでは、APIでリアルタイムに在庫や注文、着荷などを連携することが可能になり、精度の高い予測とコントロールが可能になってきています。しかし、部門間だけでなく取引先まで含めた連携をこうした高度なシステム間リアルタイム連携を目指すには相応のコストや時間がかかります。多くのSCPソリューションは、ExcelやCSVなど多様なデータ連携の仕組みを持っており、要求レベルのデータさえ取得することができれば最初から自動連携を目指さずとも、手作業を含む受け渡しプロセスで試行開始することが成果につながる場合もあります。

ただし連携するべき情報に対して、データの鮮度、粒度、タイミング、更には個々のデータ項目の意味を正確に定義し、関係者で共有することが重要です。データ整備やデータ定義を目的として外部コンサルタントを活用し、データのベンチマークによるデータや定義のチューニング、そして運用条件を定めることも有効です。

【図5】3-3章まとめ

3-4.システム投資

昨今のSCPソリューションはその生い立ちも多岐にわたり、SCPに特化したもの、ERP製品のオプション機能、生産管理製品のオプション機能、更にはアナリティクス製品の予測オプションやAIに特化した製品のSCPテンプレート、業界特化型のようなものまで品ぞろえが増えてきています。また、従来のオンプレミス導入からクラウドやSaaSによるソリューション提供が一般化してきており、各製品ともAIによる予測精度の向上やモデル定義の難易度を軽減するなどシステム面でもSCPの導入ハードルが下がってきています。

実現したい目的を明確にし、目的に適うソリューションを選択することが重要です。最初は小さな成果でも、それに適う廉価なソリューションで着実に成果をあげ、初期投資を抑えつつ段階的に高機能ソリューションにステップアップするアプローチも考えられます。経営課題あるいは事業課題に位置付けられる特定の顧客や製品、更には生産ラインに絞るなどして、実地検証型でアプローチすることにより、段階的に投資と成果を拡大することも導入のハードルを下げることにつながります。

製品選定の前にまずはSCPとしてやりたいことを明確化し、数ある選択肢の中からその目的に適うソリューションを選定することが重要です。

【図6】3-4章まとめ

4.最後に(SCP導入の成功に向けた道筋)

SCP導入の成功には、組織全体の協力と多段階での効果達成の取り組み、経営からの目的、意義の発信、関係者の意識改革を進めることは、SCPシステム導入を円滑に進めるうえで不可欠です。また、連携するべきデータは、明確に定義された情報に即したデータを試行段階からマニュアルで収集し運用することでも成果につながる道筋になります。

目的に適う廉価なSCPソリューションから始め、段階的に機能拡張し、高機能なSCPソリューションにバージョンアップすることで、リスクを軽減しつつ小刻みに成果を達成するアプローチは、遠回りではありますが「やらない」リスクに較べれば結果的には近道であるかもしれません。

最後に触れておきたいこととして、SCPにおける制約条件において物理的な制約条件は数%程度であり、残りは経営的な制約条件である、という見方も過去にありました。前章まで述べてきたように経営を巻き込んでの組織全体の協力、取引先も含めた連携強化や協力関係の構築により、制約条件を緩和する対応が非常に大きな効力を発揮することは言うまでもありません。

ここまでSCP導入の成功に向けた道筋について述べて参りました。どれも当たり前のことではありますが、SCP導入を成功させるには所謂導入ステップとして定義されるタスクに加え、本稿で述べた対策への糸口を補完的なタスクとして実行することにより、着実な成果や効果的な稼働に結び付ける施策となります。不確実性の高い昨今の情勢を鑑み、SCP導入は事業継続の観点からも非常に重要性が増しており、経営からの期待が大きい戦略の一つです。貴社のSCP導入施策への参考にしていただき、効果的な導入の参考になれば幸いです。

ご相談事項などあれば、お気軽にお声がけください。

関連サービス

#サプライチェーンマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

平澤 理経営管理事業部

平澤 理経営管理事業部

シニアマネージャー

職種別ソリューション