インテリジェンス・ベースのリスクマネジメントが

日本企業の経済安全保障を強くする

◆この記事の要約

近年、企業経営における経済安全保障リスクの影響が増大していることにともない、本稿ではインテリジェンスの重要性とその活用方法について解説し、企業が直面する課題と具体的な対応策を示します。

- インテリジェンスの基本概念: 情報収集から価値ある知見への変換プロセスを解説。

- 情報統合の重要性: 社外・社内インテリジェンスの統合が競争力維持に不可欠。

- リスク対応策: 米中競争や技術情報流出リスクへの具体的な施策を提案。

- 地政学リスクのモニタリング: 事業シナリオ策定と情報収集の重要性を強調。

インテリジェンスの基本概念と社内外の情報統合

第二次トランプ政権の通商政策、米中間の対立、AIをはじめとするテクノロジーの加速的進化と、企業を取り巻くグローバルな外部環境が劇的に変化しています。国内では日本政府が「経済安全保障」を重視し、日本企業としても経済安全保障のリスクに対する意識が高まりつつあります。また、グローバルに事業展開する企業を中心に、インテリジェンスを重要視し、機能強化や組織の新設などの対策に取り組む事例が増加しています。このような事例を通じて、企業が行うことのできる対策についてご紹介します。

はじめに、「インテリジェンス」について、「データ」や「インフォメーション」との違いを、米国統合参謀本部における定義に基づいて整理します。

- (生)データ:事業環境から収集されたもの

- インフォメーション:データを処理し、活用可能な形に変換したもの

- インテリジェンス:複数のインフォメーションを評価、分析したもの(アウトプット)

インテリジェンスは単なる情報収集ではなく、信頼性や有効性を評価し、複数の情報を組み合わせて分析するプロセスを経て作成された、経営判断の材料となるものです。

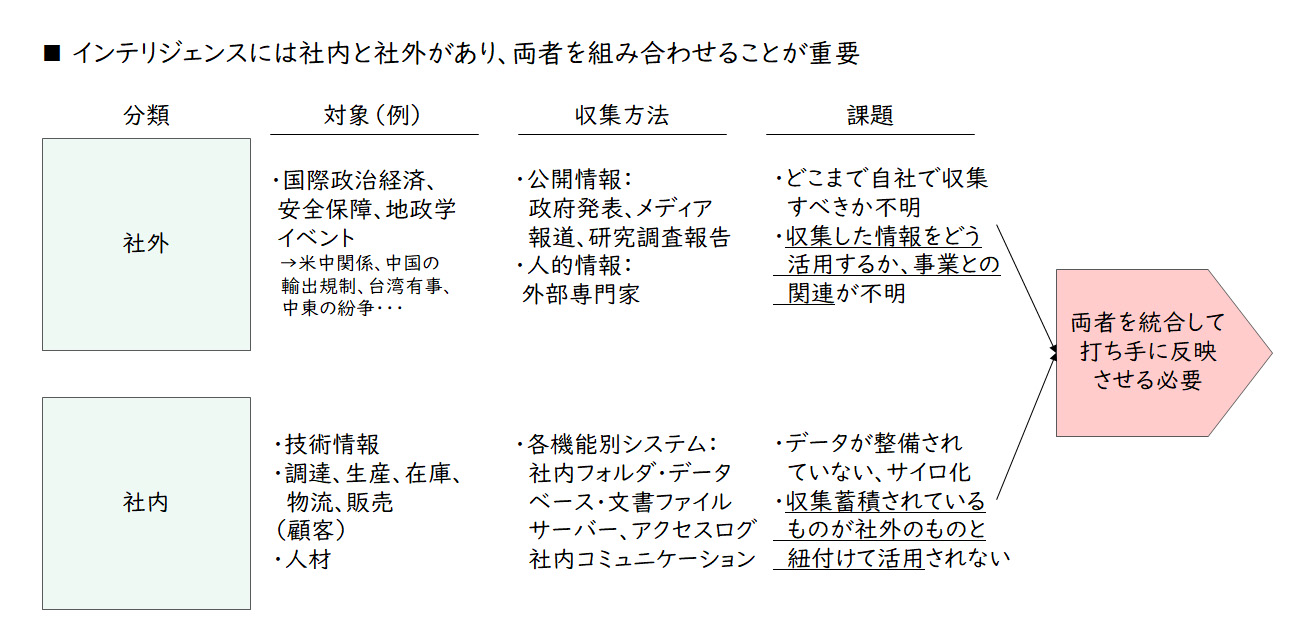

企業が扱うインテリジェンスは大きく「社外インテリジェンス」と「社内インテリジェンス」に分かれます。社外インテリジェンスは国際政治や経済、安全保障、地政学的なイベントに関する情報で、政府発表やメディア、外部専門家のネットワークから収集されます。一方、社内インテリジェンスは技術情報やサプライチェーンの状況、人材情報など企業内部のデータを指します。

両者にはそれぞれ課題があります。「社外」はどこまで自社で収集すべきかが問題となり、また収集した情報と自社事業との関連付けが不透明になりがちです。「社内」はデータ整備やサイロ化に加え、収集蓄積したものを社外の情報と連携して活用できていない課題があります。社内外のインテリジェンスを統合することで、経営判断に活かすことが企業の競争力維持に不可欠です。

【図1】インテリジェンス(社外と社内)

インテリジェンス活用の課題と経営への落とし込み

企業がインテリジェンスを活用する際の最大の課題は、膨大な情報の中から自社に関連する情報を効率的に収集し、どの事象が自社のどの部分にどれほど影響するかのシナリオを持って事業への影響を正確に分析することです。多くの企業は情報収集体制の構築に注力しがちですが、収集した情報をどのように事業戦略や施策に結び付けるかがより重要です。

あるべきインテリジェンスの活用では、国際政治経済を分析し、自社事業へ影響する事象を把握する(グローバル・マクロ)、市場動向の分析を行う(マーケット)、そして社内の業務データを統合・分析する(ビジネス)、各層のインテリジェンスを組み合わせ、適切な外部・内部環境の認識を行う必要があります。社内外の統合されたインテリジェンスに基づいて、経営層において中長期の経営環境シナリオを描き、各事業のシナリオに落とし込みます。策定されたシナリオ別に財務面やサプライチェーンへの影響をシミュレーションし、投資管理や生産計画の見直しなど具体的な機能別施策に反映させることが求められます。

この一連の流れを支えるのが、グローバルに統一された情報基盤の整備です。デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、情報の一元管理とリアルタイム分析を可能にすることが、インテリジェンスの効果を最大化します。

【図2】インテリジェンスの活用プロセス

米中競争と技術情報流出未遂事例から学ぶリスク対応

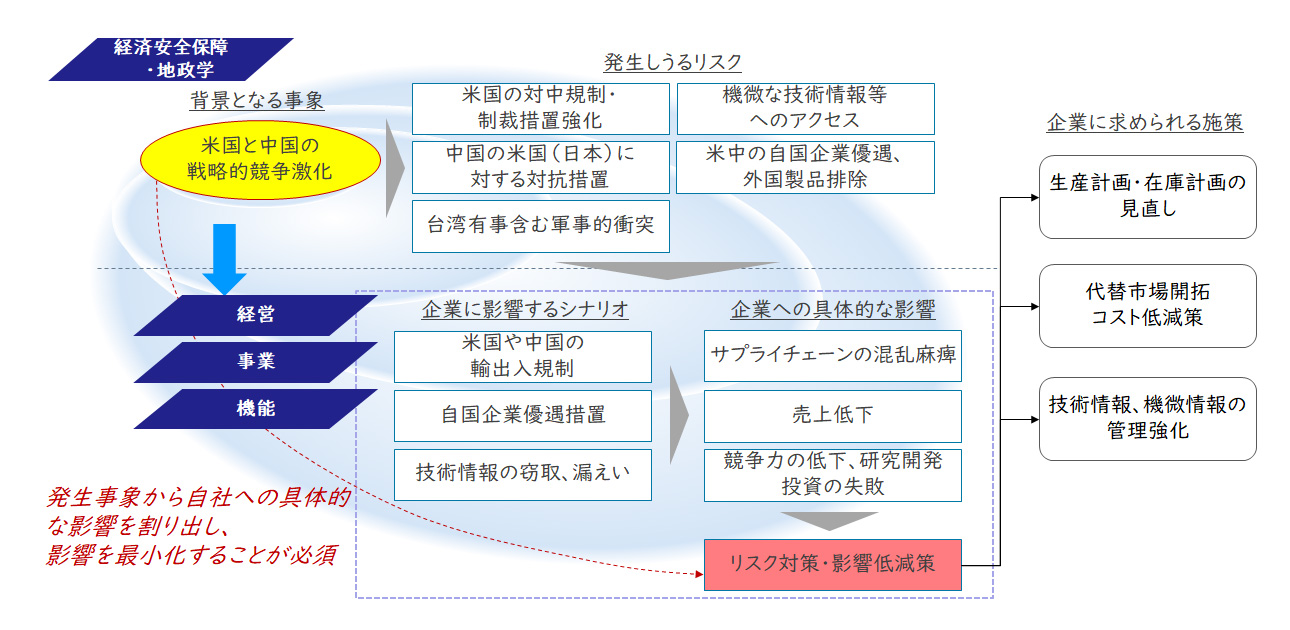

近年の米中戦略的競争の激化は、企業にとって多様なリスクをもたらしています。米国の対中規制や制裁、中国の対抗措置、技術情報へのアクセス制限、さらには台湾有事の可能性などが挙げられます。これらはサプライチェーンの混乱や技術流出による競争力低下、売上減少といった具体的な影響を企業にもたらします。こうしたリスクに対しては、生産計画や在庫管理の見直し、新市場の開拓、技術情報の管理強化などの施策が必要です。

特に技術情報の漏えいリスクは深刻であり、実際に日本企業A社の海外現地法人において現地従業員が、現地の同業他社B社に対して製品・技術情報を漏えいしようとした事例があります。この事例においては、当該従業員の不審な動きが本社に早期に報告され、アクセス権制限やログ解析、また外部送信メールの確認が行われたことで、技術流出を未然に防ぐことができました。

経済安全保障リスクは経営課題であり、経営主導で社内インテリジェンス強化のための体制を構築する必要があります。A社においては、情報漏洩時の対応を含むルール・規程の整備と周知、従業員のコンプライアンス意識の醸成やエンゲージメント、重要情報へのアクセス管理、そして本社によるデータ監視体制確立など、人とシステム双方でガバナンスが確立されていたことで、企業の技術競争力の低下を回避できました。

【図3】米中競争がもたらす企業への影響

地政学リスクを踏まえた事業シナリオ策定とモニタリング体制

台湾有事をはじめとする地政学リスクは、企業の事業継続に直結する重大な課題です。ある大手インフラ企業の事例では、株主や経営陣からの台湾リスクの事業影響や対応を懸念する声を背景に、シナリオ策定と影響分析が求められました。自社事業にどのような影響が発生するかを把握するうえで、有事の前段階を含むシナリオをどのように検討するかが課題でした。

シナリオ策定においては、社外インテリジェンスを活用するとともに、壁打ちディスカッションを通じて、事業特性や機能別影響から自社事業により直接影響するシナリオへと落とし込んでいくアプローチがあります。そこでまず、専門家へのヒアリングや台湾に拠点を置く欧米系企業へのベンチマーク調査を実施したうえで、専門家やベンチマーク企業の描くシナリオや、過去の有事事例調査を踏まえて、地政学シナリオを策定しました。

ポイントは、作成した地政学シナリオをそのまま活用するのではなく、社内の事業情報と組み合わせること、事業を見てそこへの影響からバックキャストで具体的な事業シナリオに落としこむことです。社外のインテリジェンスと社内の情報や目線を組み合わせることで、影響分析や対策検討に有効活用できるシナリオとなります。そのため本事例では、最終的に作成された事業シナリオにおいて、リスクの兆候やトリガーをモニタリングする体制整備までを当社でご支援しました。また、ベンチマーク調査では、台湾に展開する欧米系企業が政府機関関係者とのネットワークを保持し、軍・政府機関出身者をコンサルタントとして雇用するなど、情報収集の体制を構築していることが明らかになったため、このような他社事例も今後の対策へのインプットとして提供しました。

【図4】大手インフラ会社事例におけるアプローチ

おわりに

グローバルな企業経営にとって、経済安全保障は避けては通れないテーマとなり、リスクマネジメントは中核課題です。社内外のインテリジェンスを統合し、事業への影響を分析して、具体的な施策に落とし込むことが、企業の持続的な競争力維持に不可欠です。また、リスク対応においては、人的ガバナンスや情報管理体制の強化、地政学リスクを踏まえたシナリオ策定やモニタリング体制の構築を行い、外部環境の変化に備えることが重要です。今後も不確実性が高まる国際環境の中で、経済安全保障リスクに対するインテリジェンスの活用は、企業の成長と存続を支える重要な要素となると考えられます。

そこでレイヤーズでは、経済安全保障や地政学リスク、サイバーセキュリティの課題に立ち向かううえで、インテリジェンスやモニタリングの体制強化、全社的なリスクアセスメントとリスクマネジメントの枠組みの構築や高度化、現場における人事やシステムといった機能別観点からの強靭化の取り組みをご支援しています。もしご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にご相談ください。

■当社は、2025年9月30日(火)、10月1日(水)に開催された「ECONOSEC JAPAN2025/経済安全保障対策会議・展示会」に出展し、「企業の経済安全保障に不可欠な現場の強靭化」というテーマで講演させていただきました。→詳細はこちら

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

内村 大地事業戦略事業部

内村 大地事業戦略事業部

マネージャー -

浅井 順也経済安全保障チーム

浅井 順也経済安全保障チーム

コンサルタント

職種別ソリューション