複雑なサプライチェーンを最適化する:

SCPシステム導入のメリットと課題

◆この記事の要約

製造業界では、過剰在庫や欠品、キャッシュフローの悪化が大きな課題となっています。これらの問題を解決するために、サプライチェーンプランニング(SCP)システムが注目されています。SCPは、サプライチェーン全体を最適化し、在庫管理やリードタイムの短縮を実現することで、企業の競争力を向上させます。以下に、SCPシステムの導入によるメリットと課題をまとめました。

SCPのメリット

- 在庫管理の最適化: AIを活用した需要予測により、過剰在庫や欠品を防止。

- キャッシュフローの改善: 在庫回転期間の短縮により、資金効率を向上。

- 迅速な意思決定: リードタイムの短縮で、調達・生産計画が迅速に策定可能。

- 顧客満足度の向上: 納期の短縮と安定化により、顧客の信頼を獲得。

SCP導入の課題

-データ整備の必要性: 各拠点や企業間でのデータ連携が不可欠。

- 業務プロセスの変更: データ入力や更新頻度の変更にともなう業務負担の増加。

- 初期投資の大きさ: 導入目的とユースケースを明確にし、適切なソリューションを選定することが重要。

SCPは、サプライチェーン全体を見渡し、調達から販売までのプロセスを効率化します。これにより、在庫レベルの最適化やリードタイムの短縮が実現し、企業の競争力を大幅に向上させることが可能です。

そこで今回は、この革新的なシステムを導入することで大きな効果が期待できる企業の特徴や、実際に導入する際に直面しやすい課題について、詳しくご紹介いたします。

1. SCPシステムとは

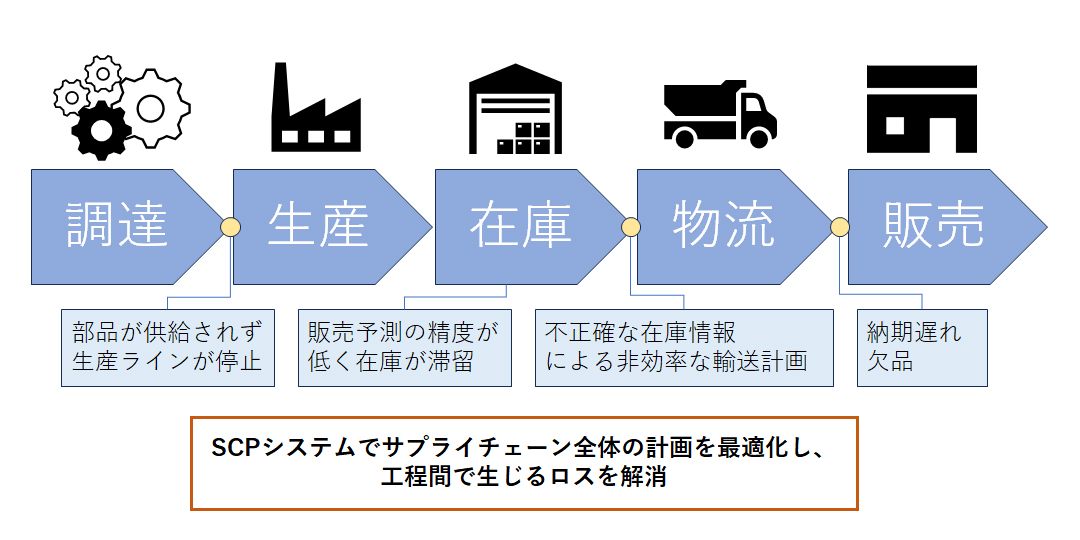

SCPとは、サプライチェーン全体の計画を最適化するためのツールです。過去の販売実績や市場動向を基に、AIや機械学習を活用して需要を予測します。それらをベースに、調達から在庫、製造、物流、販売までのプロセスを全体最適化し、可視化します。これにより各プロセスや拠点ごとに個別最適な計画を積み上げることによる様々な課題(過剰在庫、欠品、納期遅れ等)の解消が期待されます。また、全体最適な計画によって、調達から販売までの期間が短縮されることはキャッシュフローの改善にも寄与します。

具体的にどの程度の効果を見込むことができるか、輸送機械製造業を例に挙げてご説明しましょう。

日本の輸送機械製造業の平均原価率は81.3%、在庫が販売されるまでの平均期間(棚卸資産回転期間)は87.4日です。ここから計算すると、仮に売り上げが5,000億円の企業だとした場合、約970億円分の棚卸資産(=在庫)を抱えていることになります。

もしも、SCPを導入することで、調達から販売までのプロセスが最適化し、棚卸資産回転期間を75日まで短縮した場合どうなるでしょうか。必要な在庫額は835億円まで減少し、差額の135億円のキャッシュフローを創出することが可能になります。これは営業利益率の平均(6.1%)から計算した営業利益305億円の約45%にあたる金額であり、SCPはサプライチェーンの各プロセスのデータを連携し、リアルタイムで活用することを可能にします。

- 調達・生産・在庫計画の策定によってリードタイムが解消され、迅速な意思決定が可能になる。

- 適切な在庫管理と効率的な配送により、納期が短縮・安定し、顧客満足度の向上につながる。

【図1】個別最適な計画の積み上げによる課題の例

2-1. SCPを導入すべき企業の特徴 ①複雑なサプライチェーン

流通段階が多い企業や輸送距離が長い企業、多くのサプライヤーや工場、販社、流通チャネルを抱える企業では、調達・在庫・生産・物流計画を立てる際に必要なデータが膨大です。また、考慮すべき事象や制約も多く存在します。そのため、これらを踏まえた計画を立てるには、高度な能力と多くの時間が必要となることが課題です。

このような状況の中ででき上がるのは、各エリアや部門の担当者が立てた部分最適の計画です。そのため、サプライチェーン全体のリソースを最適化することは難しいのが現状です。

そこで、SCPが役立ちます。SCPでは、AIが全エリアを一括で考慮し、需要予測に基づく各エリアの供給量を算出します。さらに、各製造拠点の制約を満たしながら、製造コストや輸送コストを最小化するような計画を策定します。

SCPによる恩恵は、コストメリットだけにとどまりません。AIが計画を作成することで、計画業務にかかる工数が削減され、担当者は生成された計画を基にした細部の微調整に時間を割くことが可能になります。これにより、計画策定にかかるリードタイムの短縮や、計画業務の属人化の解消といった効果も期待できます。

2-2. SCPを導入すべき企業の特徴 ②高い在庫コスト

在庫コストの高さも、SCPによって効果が見込める企業の特徴の一つです。

在庫コストが大きくなる主な理由として以下が挙げられます。

・需要予測の不正確さ

企業は一般的に需要を予測し、そこから逆算する形で生産/仕入計画を立てて実行します。そのため需要予測の精度が悪く、予測に対して実際の需要が下振れると在庫が滞留し、反対に上振れると欠品が発生し、納期遅れや失注につながります。SCPには過去のデータや市場のトレンドを分析し、需要を正確に予測する機能があり、それに基づいた生産/仕入計画を策定することで、在庫レベルを適切に保つことができます。

・生産リードタイムの長さ

また、生産のリードタイムが長いことも、在庫コストが高くなる要因の一つです。

SCPは、製造工程の作業自体にかかる時間を減らすことは困難ですが、工程間の待ち時間の削減に貢献します。工程間の待ちとは、受注した製品の原材料や部品が揃っているのに、生産ラインに空きがないため、次工程に着手できないという事象を指しています。その間は仕掛かり品が在庫として残り続けることになりますので、当然在庫コストは膨らんでしまいます。こうした事象は、複数ある工程やラインの生産計画がうまく連動していないことに起因しますが、SCPでは製造工程の流れや生産ラインのリードタイムとキャパシティに応じて、最適な生産計画を策定することが可能です。

以上のように、SCPを活用することで、需要予測精度の向上と工程間の滞留時間を減らすことによる生産リードタイムの短縮を実現することができます。受注⇒製造⇒発注を円滑に短期間で実施できれば、在庫回転率の向上、ひいては在庫コストの削減につながるのです。

3-1. SCP導入における課題 ①初期投資の大きさ

ここからは、SCPの導入において多くの企業が直面するであろう課題について見ていきます。

まず、SCP導入において最初に挙げられる課題は、やはり初期投資の大きさです。

SCPソリューションは、国内外のベンダーが参入しており、特に広範な機能を含む海外ベンダーが販売するソリューションには、高額なものが多く存在します。初期投資を適正なサイズに収めるためには、導入検討の段階でその目的を「ベネフィット」から「ユースケース」にすることが重要です。

ベネフィットの明確化

まずはSCPのベネフィット、つまりSCPを導入することで企業として何を達成するかを明確にします。SCP導入による効果としては、在庫コストの削減、欠品の防止、資本回転率の向上、納期遵守率の向上、顧客満足度の向上、計画業務の属人化の解消など、様々なものが考えられます。しかし、これら全てを実現しようとすると、プロジェクトのスコープとコストが肥大化してしまいます。そこで、企業として特に達成すべき重要な目標に絞ることで、目的に向けて一貫した意思決定が可能になります。

実現すべき目的が定まったら、それを指標として定量的な目標にします。例えば、在庫コストを何%削減し、資本回転率を何%向上させ、いくらのキャッシュを生み出すのかを明確にします。納期遵守率の向上などは、一見金額ベースの目標にすることが難しい場合もありますが、これらはその改善が利益につながるまでのストーリーを描くことが重要です。導入によるベネフィットを金額として定量化することで、ソリューション導入にかかる費用と天秤にかけられる状態にすることが重要です。この観点を持ち続けて判断の軸にすることで、コストを適正な額に保つことができます。

ユースケースの整理

実現すべきベネフィットが明確になったところで、次にユースケースを整理します。「サプライチェーン」という概念は非常に広範であり、その意味するところはソリューションによって異なります。また、機能も多岐にわたります。需要計画、生産計画、在庫計画、販売計画、物流計画など、一連のサプライチェーンの核となる計画を立てる機能は多くのソリューションに含まれていますが、調達計画やMRPなどはカバーしていないことも多いのです。

さらに、計画に対して実際の状態を管理する機能の有無や、立てられる計画の粒度、データの粒度もソリューションによって異なります。想定されるユースケースを整理し、ソリューションがそのユースケースに活用できるかを業務レベルでイメージして見極めることが重要です。ユースケースが曖昧な状態で導入を進めてしまうと、プロジェクトがある程度進んだ段階で選定したソリューションでは、当初想定していた使い方ができないことが判明し、大きな手戻りやカスタマイズのための追加コストにつながる可能性があります。

自社の目的に合ったソリューションを選定し、初期コストを適正な規模に保つためには、SCP導入のベネフィットを定量化し、それを実現するためのユースケースを具体化して整理することが重要なのです。

3-2. SCP導入における課題 ②データの整備・業務の変革

SCP導入時に直面する課題として、データの整備と業務プロセスの変更があります。

以下で具体的に見ていきましょう。

データの整備

仕入先からの部品の供給情報や販社の販売計画をインプットし、精緻な計画をタイムリーに策定するためには、各社が保有するデータを連携させる必要があります。しかし、各社が管理しているデータは、それぞれが個別に計画を立て、業務を遂行するために必要な情報であり、その保持単位や項目には当然バラつきがあります。

企業をまたいだデータの連携には、企業ごとに粒度や内容、更新頻度が異なるデータを紐づけて一元化することが求められます。また、場合によっては計画策定に不足している情報を補うためのデータ項目を追加する必要もあります。自社内のサプライチェーンの改善を目的とした場合でも、工場や拠点ごとにシステムが異なり、データの粒度が異なるケースが多く見られます。SCPの効果を最大限に発揮するためには、拠点や組織、場合によっては企業の壁を越えたデータの整備が必要です。

業務プロセスの変更

上記で述べたデータの整備には、システムの改修だけでなく、実際の業務プロセスの変更がともなうことも多いのが現状です。SCP導入の運用を構築するうえで、データの更新頻度の変更や、入力するデータ項目の追加が必要になる場合、当然データを入力・更新する現場の業務にも変更が生じます。

部署単体の業務にはもともと不要であったデータ入力作業の追加や、更新頻度が上がることで現場側の負担が増えることも想定されます。そのため、変革を進めるには現場の理解と協力を得ることが不可欠です。業務変更の効果や会社としての意義、現場業務への影響については、綿密に関係部門とすり合わせを行い、必要に応じて人員配置の調整や業務移管などの対応を取ることが重要です。

まとめ

SCPは広く複雑なサプライチェーンを持っていたり、高い在庫コストに悩まされている企業に対して大きな効果が見込めたりするソリューションです。しかし、その導入には初期コストの高さや各拠点のデータ整備・業務プロセスの変革というハードルがあることも確かであり、成功には会社全体としての取り組みが必要不可欠になります。予算に限りがある中で期待された効果を出すには、最初に導入の目的とユースケースを明確にして、適切なソリューションを選定したうえで、費用対効果を常に意識しながら検討を進めていくことが重要です。

当社では、SCP導入の成功事例や推進方法について、お客様の状況に応じた最適なソリューションをご提案しております。詳しい情報や個別のご相談については、お気軽に当社までお問い合わせください。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

高柳 康太郎DX・ERP事業部

高柳 康太郎DX・ERP事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション