労働力人口減少2030年の崖に備えよ

~第3回 労働力人口減少に耐えられる業務量への絞り込み~

第1回、第2回では、2030年を過ぎると何が起きるのかとその対策を行うための改革人財の確保の方法と、まず取り組むべきDX化について説明しました。

第3回の今回は、実際に各種の間接業務を行っている事務の現場において、法制度の変更やステークホルダーの要求等で放っておけば増えていってしまいがちな間接業務量を、実施部門、実施者自らが業務改革の知識と意識を持つことで、地道に愚直に減らし続けていく方法についてご説明します。

労働力人口2030年の崖とは

最初に、第1回でお伝えした「労働力人口2030年の崖」について、簡単に振り返りたいと思います。最初からお読みいただける方は、第1回からお読みください。

日本の人口が減少していることを知らない方はいらっしゃらないかと思いますが、労働力人口(就業者数と求職者数を足した人数)は実はまだ減ってはいません。女性と65歳以上の労働力人口比率が増えることで横ばい、あるいは微増を維持してきました。

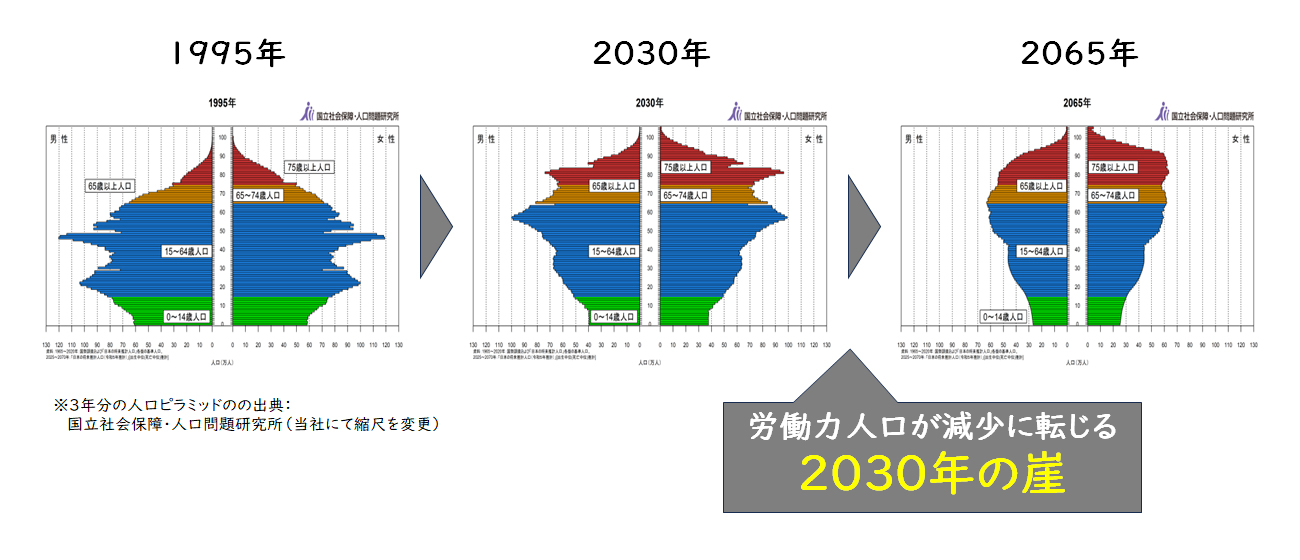

しかしながら、今後の予測も含めて人口ピラミッドを見ていただくと、第2次ベビーブーム世代(1971年~1974年生まれ)以降の年齢では、人口が減少し続けていることが見て取れます。第2次ベビーブーム世代がリタイアしてしまえば、もはや労働力人口の減少を食い止めることは難しいと考えます。

【図1】人口ピラミッドの推移

労働力人口の維持から減少への変化点は、私共は第2次ベビーブーム世代が60代に差し掛かる2030年から始まると考えており、労働力人口減少期の始まりを「2030年の崖」と呼んでいます。

これまで全体の数として維持されてきた労働力人口が減少に転じるということは、当たり前ですが人手不足となり、リタイアしていく人数に比べて採用できる人数が少ないため、同じ業務のやり方を続けていくことができないことを意味します。2030年になるまでにいかに効率化を推進し続けられる業務の仕組みを構築できるかが重要であると考えます。

“BASE業務(今必要な仕事)”を効率化せよ

当社では、間接業務改革を行う際に、“BASE業務(今必要な仕事)”と“VALUE業務(将来を創る仕事)”という種類分けを使っています。“BASE業務(今必要な仕事)”というのは、25日に給与を支払うために給与計算をしないといけない、末日に支払いを行うためには、受け取った請求書について支払依頼を行わないといけない・・・などといった今日の企業活動を成り立たせるのに必要な業務です。今日の企業活動を成り立たせるのに必要な業務ですので当然重要ですし、決まった締め切りがあってそれまでにやらなければなりません。一般的には、このような実務がより重要度の高い仕事として優先され、それ以外の“VALUE業務(将来を創る仕事)”がそれどころではないとされ、先送りを重ねているケースが少なくありません。

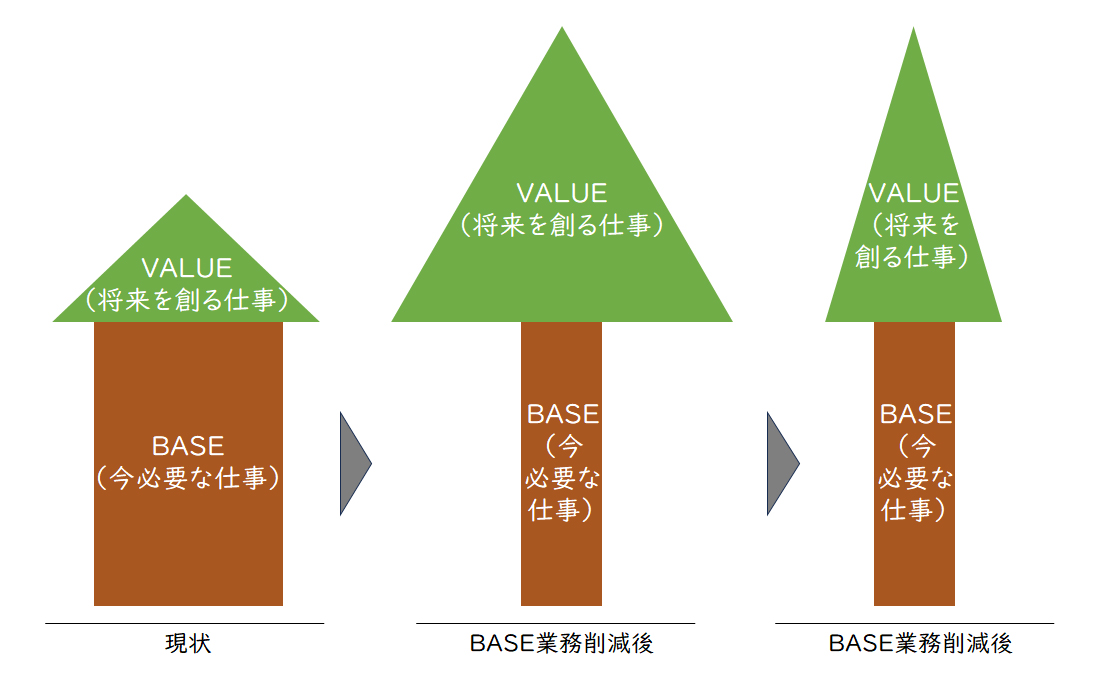

しかしながら、労働力人口減少の崖を控え、効率化すべきは“BASE業務(今必要な仕事)”です。

理由は単純で、例えば今10人の間接部門があり、9割は“BASE業務(今必要な仕事)”をしているとします。業容拡大、あるいは縮小がなかったとして、今“BASE業務(今必要な仕事)”に9人が必要なのだとしたら、なにもしなければ10年後20年後も9人必要であることでしょう。

ところが、労働力人口の減少という環境からすると、今と同じように10人、あるいは9人を抱え続けることは難しくなっていきます。9人がいないと今日の企業活動を成り立たせるのに必要な業務ができないとしたら、企業活動自体が存続できなくなる可能性があります。

第1回でもお伝えしましたが、改革を行うにも人が必要ですので、まだ労働力人口減少が本格化していない今のうちに、できることなら“BASE業務(今必要な仕事)”を50%削減し、4人あるいは5人で回せるようにしておくことが重要です。

【図2】今、BASE業務を削減しておけば、労働力人口が減少しても耐えられる

「減らせる仕事」を探すと行き詰まる

業務を効率化する際、効率化できそうなところを見つけて効率化するというやり方を採ることが多いのですが、このアプローチで大幅に減らすことは、実際には難しいのではないかと思います。

大抵の場合、発見される「減らせる仕事」というのは大した量ではありません。そして、例えば廃止したとしても、いつの間にかまた別の仕事がその隙間を埋めてしまい、業務の総量は減っていないという結果に終わることが多いのではないでしょうか。

笑い話のような話ですが、とあるお客様で業務効率化をしようとして、減らせる仕事として挙がった仕事をいざ減らそうとしたら、「そんな仕事はない」「よく似た仕事はあるが必要なものであり、やめられない」と抵抗され、結局やめられなかったという話を聞いたこともあります。

この話は少し極端だとしても、「減らせる仕事」を探してしまうと現場の抵抗に遭います。今その業務をやっている人にとっては、自分がこれまで苦労してやってきた仕事が、実はやる必要がなかったというのは受け入れ難い話だからです。

ではどうするか。いくつか方法はありますが、一つは先程ご紹介した“VALUE業務(将来を創る仕事)”を先に作ることです。今までの仕事よりも、付加価値の高い“VALUE業務(将来を作る仕事)”をやるのだといえば、そちらを担当したいという人も一定数出てくるものと思われます。そういう方を梃子にして、現場に“BASE業務(今必要な仕事)”を効率化する機運を高めていきます。“BASE業務(今必要な仕事)”を効率化し、“VALUE業務(将来を創る仕事)”にシフトすることは、とても素晴らしいものだと社内で認識されるために、表彰を行ったりポイント制を導入したり、モチベーションを上げるための工夫も必要です。

気をつけないといけないのは、特定の業務に要する時間を減らしたことや、理論上減らせる(もしくは未実施)ことを評価するのではなく、人単位で業務の総量(もしくはBASE業務の総量)をどれだけ減らせたかを評価しないといけないということです。

もう一つは、仕事の要否や必要ではあるが品質を落としてもよい業務の識別を、その業務を行う部署ではなく、その業務の顧客となる部署に判断してもらうという方法です。直接的に顧客と対している部門では、その部門の中で実施している仕事について、売上や利益への貢献度合いという観点で評価することが可能ですが、間接部門ではそれが難しいため、その間接業務の顧客に当たる部署が、現在かかっているコストとのコストパフォーマンスを見て評価するという方法を採ることがあります。

半分にするという目標ありきでやり方を考える

いささか乱暴ですが、ある程度“VALUE業務(将来を創る仕事)”へシフトの機運が高まったら、“BASE業務(今必要な仕事)”は従来の半分の人でやるのだと打ち出してしまうのがよいように思います。

ちょっと減らすのと、半分減らすのだと全くアプローチは異なります。

半分にすると宣言したうえで、半分でできる仕事のやり方を検討していきます。

どのような検討方法がよいかは、各社の業務管理の方法やその部署の体制にも依存するので、一概にベストなやり方があるわけではありませんが、一例としては、業務の棚卸を行い各業務の名称と工数を一覧にしたうえで、残すべき順に並べ、工数的に半分のところで切ってしまうやり方もあります。

実際には半分で切れず、7割-8割が残さざるを得ないという結論になるかもしれませんが、その場合には7割-8割を残す代わりに、下位の方の業務は品質レベルを最低限に落とすなどして、工数としては半分に収まる方法を考えていきます。

実はここでポイントなのは、残すべき業務を定義することです。

半分で切ることができようが、7割-8割は残さざるを得ないという議論になろうが、残すべき業務リストができ上がります。それ以外の“BASE業務(今必要な仕事)”はいったん全てやめると決めます。

特に、管理業務は放っておけば増えていく性質をもっており、実は業務一覧には載せないようなちょっとした仕事が多々あるというケースを管理部門で多く見かけます。それらを評価するのは困難ですが、一度やめると決めれば、反発を含めてやめられない業務が浮かび上がってくるので、それを捉えてVALUE/BASEの識別と、BASEであれば残さなければならないのかという議論に含めていきます。

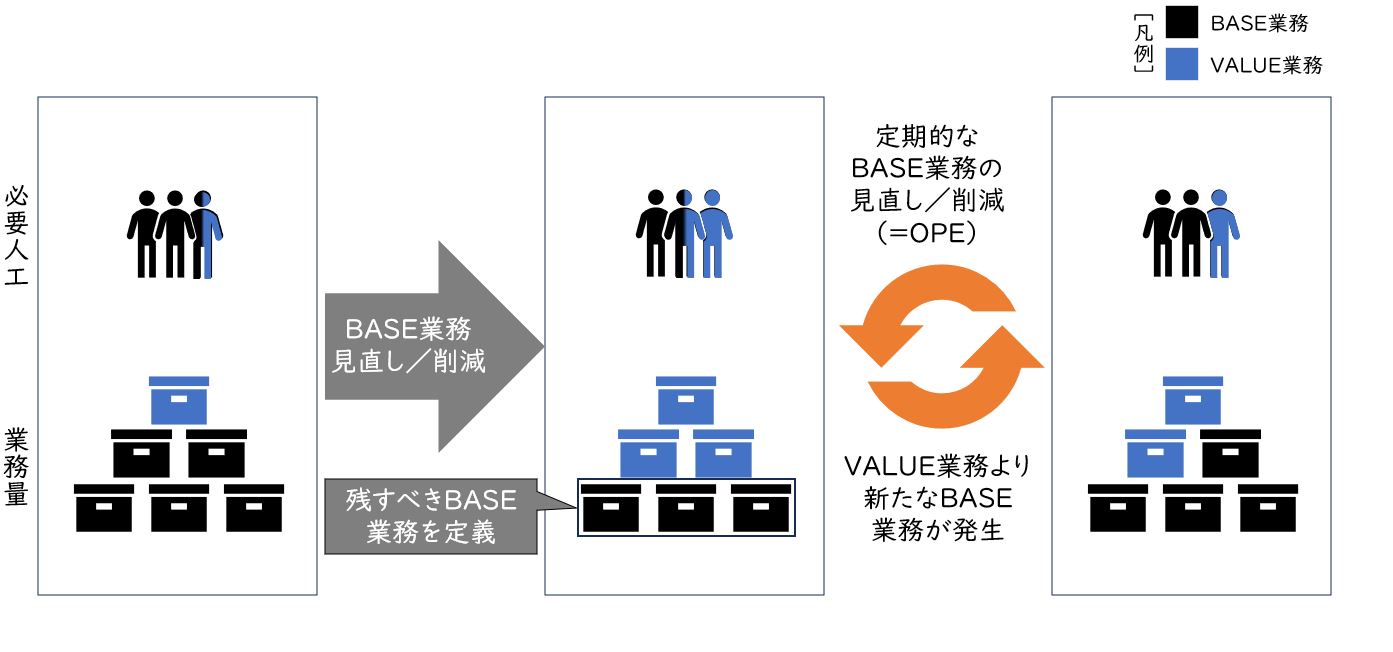

“VALUE業務(将来を創る仕事)”も、いつまでも“VALUE業務(将来を創る仕事)”ではありません。

そこから生まれた新たな“BASE業務(今必要な仕事)”は、それはそれで実施していく必要のあるものであり、同時に効率化を進めていかなければならないものです。

結局のところ、今の“BASE業務(今必要な仕事)”を半分に減らした後も、毎年なり定期的に見直しをかけ、一定の業務量を保つ努力は欠かせません。新しい業務が発生するたびに、あるいは毎年、VALUE/BASEの識別を行うことと、BASEの場合には伸びた枝を剪定するように増えすぎないように防ぐことを事務業務の現場に習慣づける必要があります。このことを念頭に置いたうえで、“BASE業務(今必要な仕事)”を半分に減らす方法を検討することが望ましいと考えます。

【図3】BASE業務を効率化し続ける・・・それがOPE(Operational Excellence)だ

ここまでご精読いただきありがとうございました。

2030年まであと5年。皆様の会社が労働力人口の崖を悠々と越えられることを願っております。

【引用文献】

・【図1】:国立社会保障・人口問題研究所「3年分の人口ピラミッドの出典」

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

青柳 智子経営管理事業部 兼 BPO事業部

青柳 智子経営管理事業部 兼 BPO事業部

マネージングディレクター -

佐藤 大耀経営管理事業部

佐藤 大耀経営管理事業部

マネージャー -

増田 凪紗経営管理事業部

増田 凪紗経営管理事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション