デジタル・トランスフォーメーション再考

組織はなぜ変われないのか

◆この記事の要約

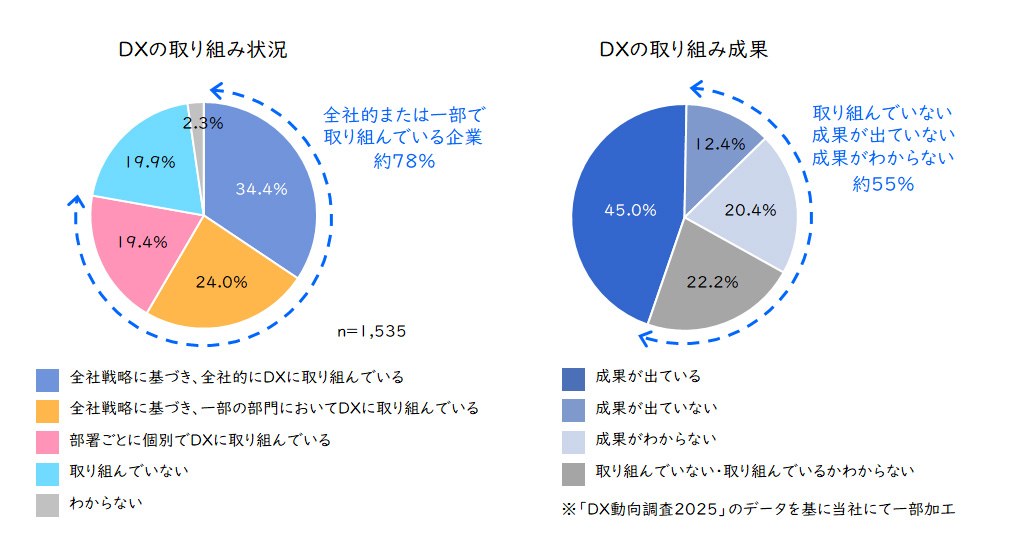

DX(デジタル・トランスフォーメーション)は多くの企業で取り組まれているものの、約55%が成果を実感できていません。そこでデジタル技術の急速な進展に対応し、組織の「ヒト」を変革することが成功の鍵です。教育とコミュニケーションを戦略的に活用し、DX推進室が中心となって継続的な成長を目指す必要があります。

- DX成果率:約45%の企業がDXで成果を得ているが、55%は成果が不明または未達成で、機会損失のリスクが高い。

- 組織変革の本質:組織自体ではなく、デジタル技術を使いこなす「ヒト」の意識とスキルの変革が不可欠。

- 教育の重要性:DX成功には、デジタルスキル習得を促す体系的な教育プログラムが効果的な手段となる。

- コミュニケーション戦略:双方向で一貫性のあるメッセージ設計が、組織内の抵抗感を減らし変革を促進する。

そこで本記事では、ヒトが変わるための基本的な考え方と、DX推進室の役割や機能をご紹介いたします。

DXの成果を得られている企業は半数以下

独立行政法人情報処理推進機構が発行した「DX動向2025」によると、調査を行った約1,500社のうち約78%が、全社または一部の部門においてDXに取り組んでいると回答しています。ただし、これらの企業の取り組み成果に関して、約45%は成果が出ているが、残りの約55%は成果が出ていない、もしくはわからないとなっています。この調査から読み取れることは、半数以上の企業がDXに取り組んでいないか、取り組んでいても成果を得られておらず、お金を無駄に使っているか等、デジタル技術がもたらす恩恵を機会損失しているということかと思います。日本企業の間で、DXというコンセプトが広がり始めたのは2017年頃からになりますが、約8年が経ち企業ごとの成否が明らかになりつつあるのではないでしょうか。

【図1】DXの取り組み状況と成果

オワコンでは済まされないDX

企業経営に関して、これまで無数のコンセプトが提唱され、実践されてきました。その中には一時的な流行語の域を出ず、いつの間にか誰も口にしなくなり、自然消滅、オワコン化したものも多数あります。DXにしても、中期経営計画のキャッチコピーとしてはそろそろ賞味期限切れと感じている方も多いのかもしれません。

とはいえ、社会全体としてのデジタル技術の進化と普及は、DXというコンセプトが唱えられ始めた時よりも、飛躍的に加速しているのではないでしょうか。会社でのインターネット接続は禁止や固定電話とファックス、会議室の空き状況に合わせなければならないリアルでの会議、どんなに遠くても遅くてもいちいち外出先から戻らないとできない事務処理、こうした世界に戻ることは二度とありません。

企業がその最終目的である継続的な利益の成長を実現するため、時代時代に合わせて、有効な手段となる技術を取り入れることは命題であったといえます。今この時代にあっては、それがデジタル技術であることはすでに明白であり、デジタル以前の時代に戻るということはありません。

デジタル技術の進展が、大きな転換点であり不可逆なものだとしたら、企業が生き残っていくためには、DXを3年5年の中期経営計画のテーマとするだけではなく、より長い展望を以て対峙することが求められるのではないでしょうか。

【図2】人類の技術進化

組織はなぜ変われないのか

冒頭述べたDXをやらない、できない、うまくいかない状況にある半数以上の企業には、何か共通した理由があるのでしょうか。デジタル人材がいない、目的が見えない、どう進めてよいかわからない、お金がないといったことはよくある理由ではありますが、そもそも変革するとはどういうことなのかについて、明快に理解できていないのかもしれません。

「うちの組織はデジタルを使えていない」「うちの組織は考え方が古くて変わらない」「組織の間に壁がある」といった言葉をよく耳にします。しかし、ここでいう「組織」とは一体何でしょうか。当然ながら組織には人格も意識もありません。組織がデジタル技術を使うわけでもなく、考え方を持っているわけでもありません。使うのも考えるのも、すべて組織を構成しているヒトです。デジタルを使えていないのも考え方が古いのも、壁すなわち抵抗感を持つのも、すべてはヒトの仕業です。

変えるべきは組織ではなくヒトであり、ヒトがデジタル技術を使いこなして業務を遂行し、効率化を実現する。そうしたヒトを組織内で多く擁している、あるいは大半を占めているということがDXの目的、目標であるといえます。

ヒトを変える手段 その1:教育

古来より、ヒトを変える手段は2つしかありません(ヒトを入れ替えるというのは除きます)。

1つめの手段は、教育です。人類が常に新たな技能や知識を習得し、生産性を高め、社会的通念や職業倫理、価値観等も変えてきたのは、教育によるといえます。古くは徒弟制度や家庭内での親から子への技能伝承が、教育の手段とされていました。学校制度は時代時代の統治機関の意図に沿って、国民を教育するために作られているといえます。企業では社員を一人前の社会人に変えるために企業内教育を行っていますし、経営者を輩出するためにマネジメントスクールが作られています。

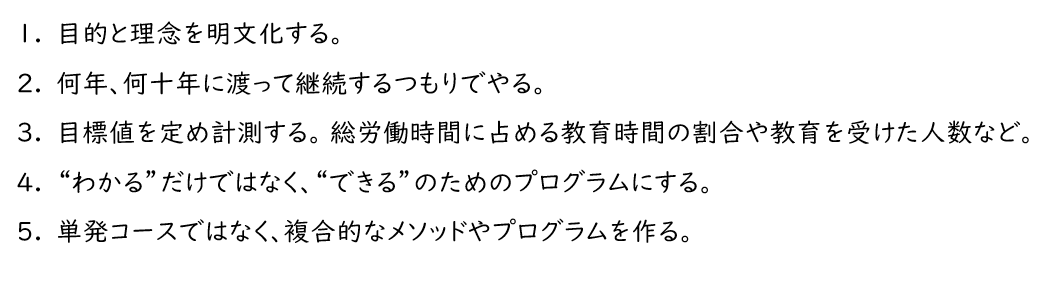

DX、すなわちデジタル技術を使いこなして仕事ができるヒトに変えるためにも、やはり教育という限られた手段を用いる必要があります。多くの企業でDX教育を行っていることと思いますが、成果に優劣が出るのは手段の問題ではなく、やり方次第ということかと思いますので、これまで当社が見聞きしてきたDX教育の成功要因を【図3】にあげておきます。

【図3】DX教育の成功要因

ヒトを変える手段 その2:コミュニケーション

2つめの手段は、コミュニケーションです。あまりよい例とはいえませんが、プロパガンダやメディアのコントロールは、全体主義国家において国民を変えるための手段として用いられてきました。現代的で自由主義的な国家やコミュニティ、組織においては、双方向でありコミュニケーションと呼ばれます。

企業においても様々な形式で行われていますが、当然単なるおしゃべりや一方通行のメッセージではなく、あくまでDXという目的に適うよう、内容やメッセージ、対象者、メディア、頻度、評価指標と目標値などをきちんと設計し、一貫性のあるプログラムとして実施することが必要です。

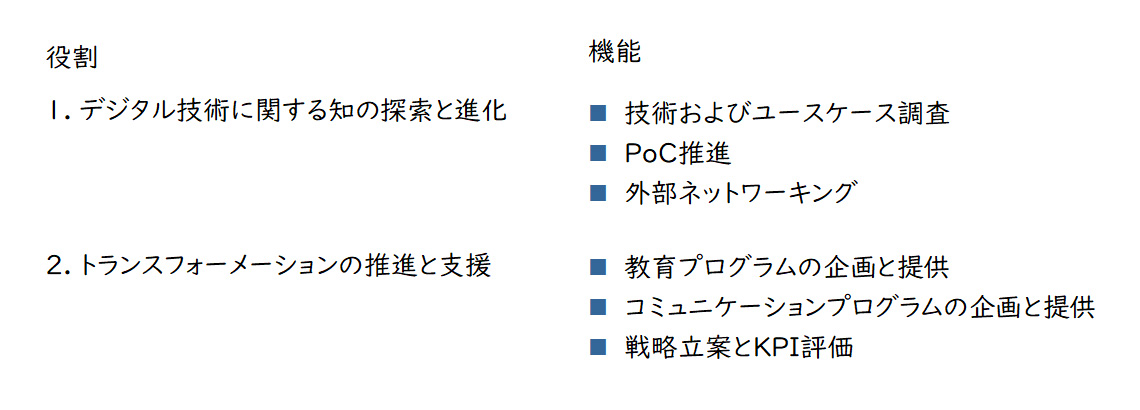

【図4】DX推進室の役割と機能

DX推進室の役割と機能

ここまで、教育とコミュニケーションによってヒトを変えるというDXについて述べてきました。

具体的な教育の内容やコミュニケーション方法は様々ですが、一貫した戦略に基づいてそれらを実行するのがDX推進室ということになります。多くの企業ですでに活動していらっしゃることと思いますが、冒頭の調査結果にみるように成果はまちまちというのが実態です。

ヒトを変えるための教育とコミュニケーションに加えて、DX推進室はデジタル技術に関する知の探索と進化という役割も担うべきだと思います。多くの企業ではDXのファーストステップとしてデータ基盤の構築を行っていますが、これから求められているのは、人間によるアナリティクスだけでなく、生成AIやAIエージェントを大多数の社員が使いこなして、自分たちの業務を迅速に効率化することだといえます。

未だDXの成果があがっていない、あるいは取り組めてさえいない企業は、危機感をもちあらためてDXに対峙すべき時と考えます。当社ではそうした課題を抱えていらっしゃるお客様に対して、これまでの知見と経験を活かして、成果があがるまで伴走型でのご支援を提供します。

【引用文献】

・【図1】:独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2025」

https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-2025.pdf

関連サービス

#デジタル化戦略・ITマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

職種別ソリューション