変化の時代を勝ち抜く、攻めの会計基盤とは

◆この記事の要約

変化対応型会計基盤・データ活用で経営判断を高度化

経営環境が激変する現代、企業が持続的に成長するためには、従来型の会計システムやExcel管理から脱却し、データドリブンな経営基盤を構築することが不可欠です。そこで本記事では、「会計基盤刷新」「データ利活用」「KPI設計」「シナリオプランニング」など、経営管理の高度化に直結する最新トレンドや実践ノウハウを解説。経営判断のスピードと質を両立させたい企業担当者様に向けて、導入ステップや成功事例も紹介しています。

- 会計基盤刷新やデータ活用による経営管理の高度化が不可欠

- 製品別損益や連結利益の「見える化」で意思決定の精度向上

- KPI設計は金額的重要性・変動性で厳選し、PDCAサイクルで運用

- シナリオプランニングで不確実な時代のリスクに備える

- 専門家の支援を活用し、段階的な導入で成果を最大化

なぜ今、会計基盤の見直しが急務なのか

「売上は伸びているのに、なぜか利益が残らない」「市場の変化に気づいた時には、すでに手遅れだった」など、多くの経営者がこのような悩みを抱えているのではないでしょうか。その根底にあるのは、経営の実態をリアルタイムかつ正確に映し出せていない、旧来の会計基盤の問題です。

かつては安定していた市場も、今やグローバル化、デジタル化の波にさらされ、顧客ニーズや競争環境は複雑化の一途をたどっています。このような時代において、年に一度の決算や月次の試算表だけを頼りに経営の舵取りをすることは、濃霧の中を古い海図だけを頼りに航海するようなものです。環境の変化に対応できなければ、打ち手は必ず後手に回り、気づいた時には競合に大きく水をあけられてしまう、それが今のビジネスの現実です。

企業が持続的に成長するためには、社内外に散在するデータを効率的に収集し、分析可能な形に可視化・集約、そしてビジネス上の意味を解釈し、次の戦略的な意思決定と行動をつなげる、この「データ活用サイクル」をいかに速く、正確に回せるかが、企業の未来を左右する生命線となるのです。

見えていない?自社の「本当の」収益構造

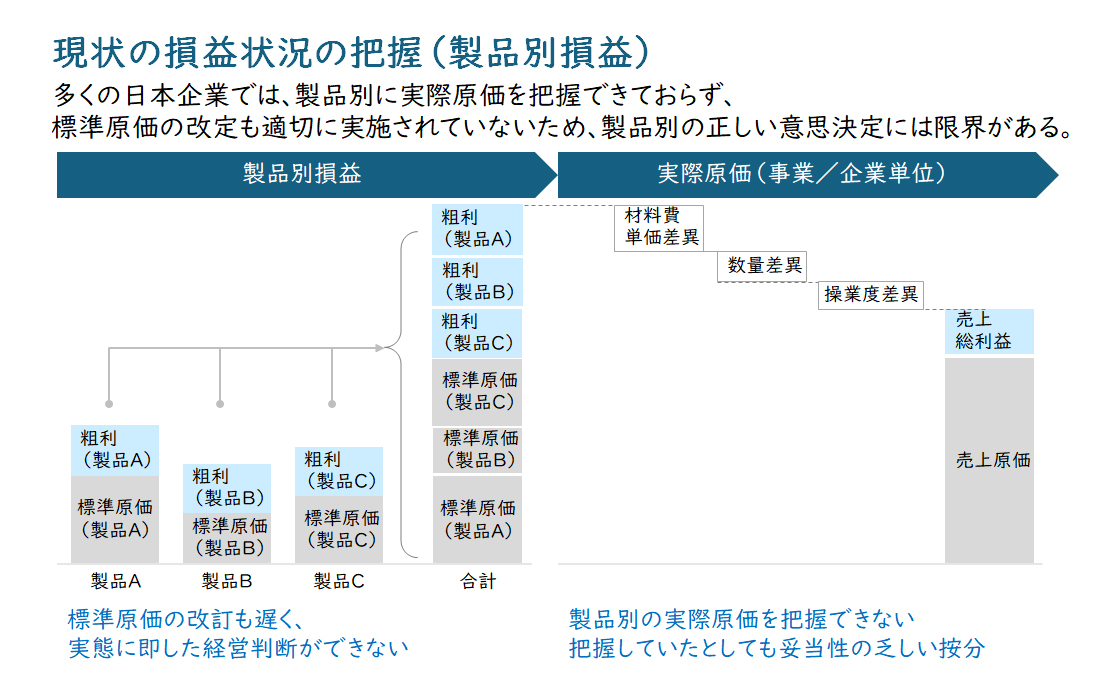

貴社の会計データは、本当にビジネスの意思決定に役立っているでしょうか。多くの日本企業が直面しているのが、「製品ごとの本当の儲けが見えない」という深刻な課題です。その典型が、年に一度しか改訂されない標準原価に依存した損益管理です。原材料費や人件費が目まぐるしく変動する中で、実態と乖離した原価基準を使い続ければ、正しい意思決定など望むべくもありません。

さらに根深いのは、製造間接費などを売上高や直接労務費といった、妥当性の乏しい基準で各製品に配賦しているケースです。そのため、手間のかかる少量多品種の製品が、実は利益を圧迫しているにもかかわらず、会計上は「黒字」に見えてしまい、誤った拡販戦略に注力してしまうような悲劇が起こり得ます。

また、サプライチェーンのグローバル化も問題を複雑にしています。海外工場Aで部品を作り、工場Bで組み立て、日本の本社が販売する場合、各拠点の会計データが連結されても、工場間の移転価格に吸収された利益や、拠点間の物流費・管理費といったコストの全体像はブラックボックス化しがちです。

結果として、「連結で儲かっている製品」がどれなのか、誰も正確に答えられないという事態に陥ります。Excelでの手作業によるデータ集計は、こうした問題をさらに深刻化させ、データの分断や属人化を招き、経営判断の遅れに直結します。これでは、具体的な数字に基づいた「やるべきこと」の議論はできず、各部門の「やれること」を積み上げるだけの、内向きな経営に陥ってしまうのです。

【図1】現状の損益状況の把握

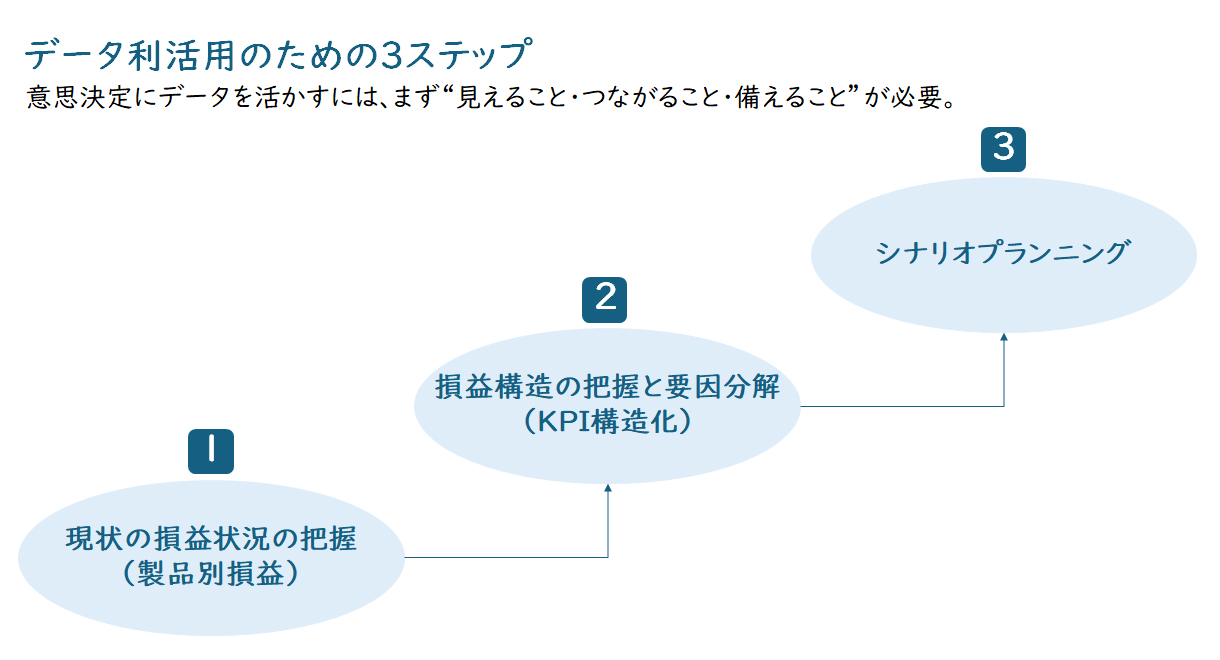

データ利活用を成功に導く3つのステップ

では、データを真の武器に変えるには、何から手をつければよいのでしょうか。私たちは、そのプロセスを大きく3つのステップで考えています。それは「①見える化」「②構造化」「③未来への備え」です。これらは、闇雲に進めるのではなく、段階的に取り組むことで、着実に成果へとつながっていきます。

▼ステップ1:現状の損益状況の把握(見える化)

最初のステップは、自社の収益構造をありのままに「見える化」することです。製品別、顧客別、事業別といった多角的な切り口で、これまで見えなかった実際原価や利益を正確に把握します。これにより、どの事業が本当にキャッシュを生み出しているのか、どの製品が利益を圧迫しているのかを客観的なデータで特定できます。売れ筋商品が実は利益を食いつぶしていた、という衝撃の事実が明らかになることも珍しくありません。

▼ステップ2:損益構造の把握と要因分解(構造化)

次に、見えてきた損益の構造を分解し、その変動要因をKPI(重要業績評価指標)として定義・構造化します。これは、健康診断で体重(売上)だけでなく、血圧(利益率)やコレステロール値(コスト)を測定し、その関連性を解明するようなものです。KPIを設定することで、「なぜ儲かっているのか」「なぜ未達なのか」という原因を具体的な数値で深掘りし、改善に向けた的確なアクションにつなげることが可能になります。ただし、一人で管理できるKPIは多くても5つまでです。指標の乱立を避け、経営インパクトの大きいものに絞り込むことが成功の鍵です。

▼ステップ3:シナリオプランニング(未来への備え)

最後に、構造化されたデータとKPIを基に、複数の未来をシミュレーションします。過去の実績の延長線上に未来を描く単一シナリオの計画では、急激な環境変化には対応できません。為替や原材料価格の変動、競合の新たな動きといった外部環境の変化が業績に与える影響をあらかじめ予測しておくことで、不確実性の高い時代でも、後手に回ることなく、先手を打った意思決定が可能になるのです。

【図2】データ利活用の3ステップ

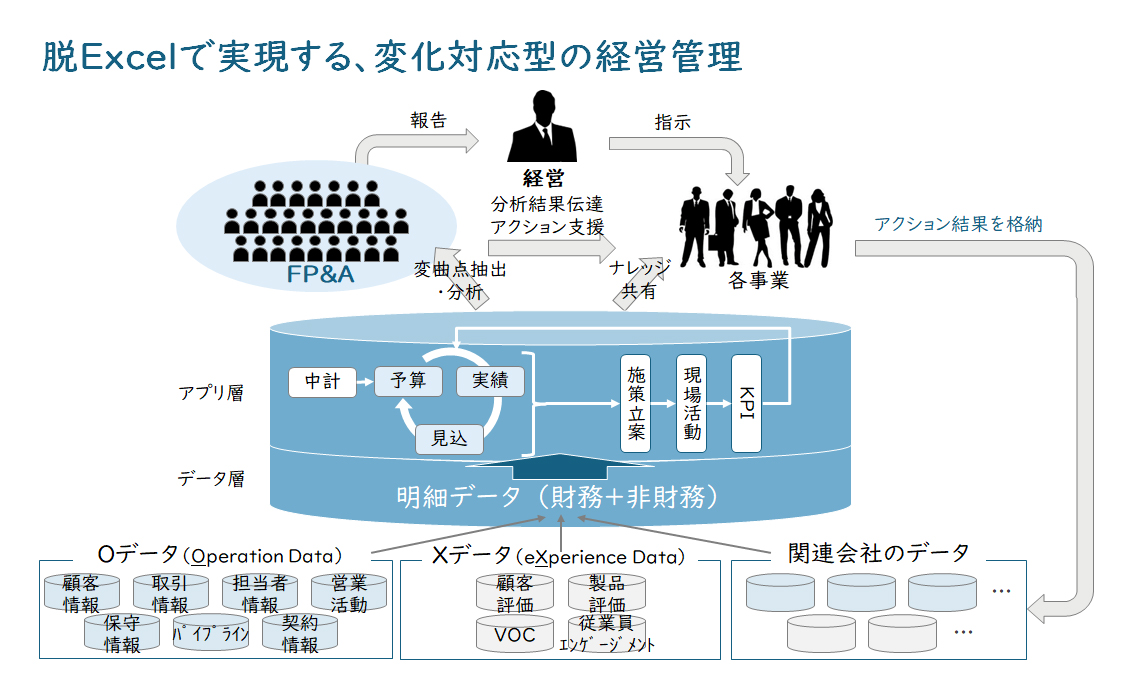

変革の道のり、成功要因(KSF)と乗り越えるべき壁

会計基盤の変革は、単なるシステム導入プロジェクトではありません。その本質は、データに基づいた意思決定文化を組織に根付かせる経営改革そのものです。成功の鍵(KSF)は、経営層の強いコミットメントのもと、経理・営業・製造といった部門の壁を越え、全社一丸となって取り組むことです。特に、変革プロジェクトを強力に推進するPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)のような専門的な推進体制を構築し、経営インパクトの大きい指標に絞ってKPIを設計し、現場の業務とシステムを一体で改革していく視点が不可欠です。

一方で、その道のりにはいくつかの壁(チャレンジ)も存在します。「また新しいシステムか」「入力作業が増えるだけだ」といった、現場からの変化に対する抵抗感は避けて通れません。また、各システムに散在するデータを整備・統合するための膨大な負荷や、設定したKPIがいつの間にか形骸化してしまう運用面の難しさも大きな課題です。そして、多くの企業が直面するのが、「脱Excel」の壁です。手軽で自由度が高い反面、属人化やデータ分断の温床となるExcel業務から、いかにして組織全体を移行させるか、これは極めて重要なテーマです。

これらの壁を乗り越えるためには、最初から完璧なシステムを目指すのではなく、まずはデータの可視化から着手し、次にKPIによる管理、そしてシナリオプランニングへと、段階的にステップアップしていくことが賢明です。小さな成功体験を積み重ね、その効果を社内に示していくことが、最終的に大きな変革を成し遂げるための最も確実な道筋といえるでしょう。

【図3】脱Excelで実現する、変化対応型の経営管理

あるメーカーの事例に学ぶ、変革がもたらす価値

ある電気関連メーカーでは、長年「どんぶり勘定」に陥っており、営業利益率の低迷に悩んでいました。

そこで同社は、製品別の実際原価を精緻に把握できる会計基盤の構築に着手しました。

【導入ステップ】

▼ステップ1:構想策定・要件定義: まず、経営課題を整理し、製品別損益の可視化を最優先目標に設定。新たな原価計算制度と、それを実現するシステム要件を定義しました。

▼ステップ2:システム導入とデータ整備: SCMや生産管理システムと連携する経営管理システムを導入。同時に、各システムに散在していたデータを整備・統合しました。

▼ステップ3:運用と改善: 可視化された製品別損益データを基に、赤字製品の対策会議を月次で実施。原価低減、価格交渉、そして不採算製品の廃番といった具体的なアクションにつなげました。

その結果は劇的でした。分析によって、売上ランキングでは下位30%の製品群が、実は会社全体の営業利益の26%を失わせていたことが判明しました。この事実に基づき、迅速な対策を講じたことで、営業利益率は5ポイント改善し、経営判断のスピードも格段に向上しました。この一連の改革を自社リソースだけで完遂するには、部門間の利害調整や高度な専門知識など、多くのハードルがともないます。まずは当社にご相談ください。貴社の課題と改革の方向性を明確にすることからご支援いたします。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

谷川 深雪経営管理事業部

谷川 深雪経営管理事業部

マネージャー

職種別ソリューション