「先読み経営」へ舵を切る。

超・短サイクルPDCA実践法

◆この記事の要約

現代の経営環境は為替や原材料価格の変動、顧客ニーズの多様化により、従来の年度計画だけでは対応が困難です。

そこで注目されるのが「超・短サイクルマネジメント」。AIと人の意思を融合した需要予測や複数のシナリオプランニングによるリスク管理を活用しながら、週次や月次でPDCAを高速回転させる先読み経営の力が、今FP&Aには求められています。そのため本記事では、これらの実践的手法と成功事例を詳しく解説します。

- 超・短サイクルマネジメント:週次・月次でPDCAを回し、変化に即応する経営体制を構築すること。

- FP&A:財務・経理の意思決定機関。その役割は、従来の経理業務や過去実績の整理、つまり「守りの経理」から未来予測と戦略立案を担う「攻めの参謀」へ進化。

- AI需要予測:AIによるビッグデータ分析から導き出される需要予測。AIの分析に現場の知見を加えたセミオート方式で予測の精度向上を見込む。

- 複数シナリオプランニング:複数の経営シナリオを用意し、あらゆる変化に順応することで市場変動リスクを最小化する戦略的対応。

もはや通用しない「年度計画」、今こそPDCAの高速化を

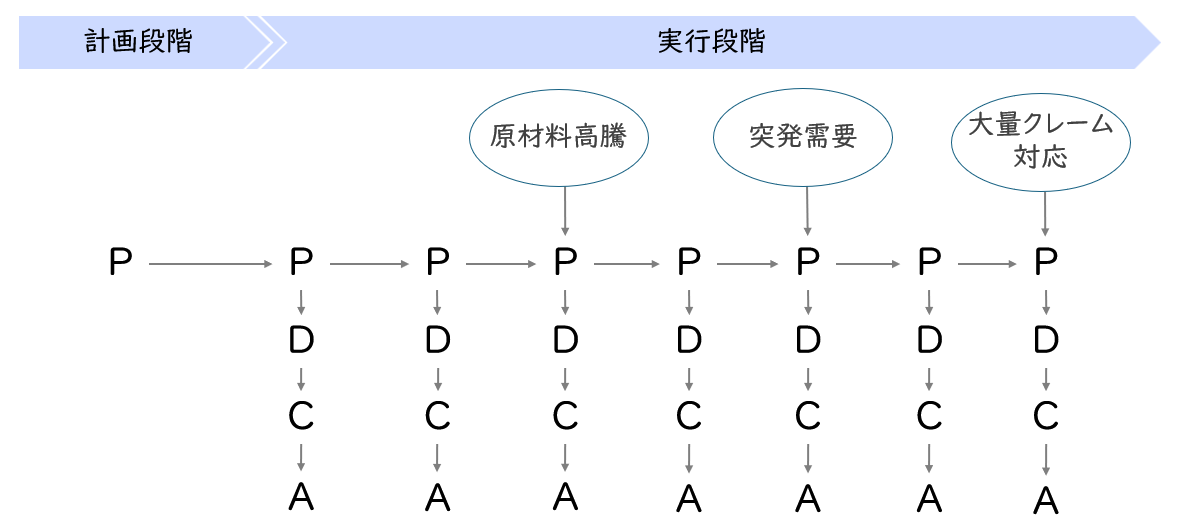

かつて有効だった時間をかけて練り上げる重厚長大な経営計画。しかし、市場の前提が数か月で覆る現代において、そのアプローチは機能不全に陥りつつあります。計画と実績の乖離に気づいたときには、すでに手遅れという事態も珍しくありません。いま求められているのは、計画(P)→実行(D)→検証(C)→改善(A)のサイクルを高速で回転させる「小回りの利いたPDCA」への転換です。着地見込みのズレを早期に察知し、即座に次の一手へとつなげる俊敏性こそが、不確実な時代を勝ち抜くための必須要件といえるでしょう。

そのための成功の鍵は、アクションに直結する粒度(例:製品×得意先)でKPIを管理し、週次など短サイクルで「実績把握→見通し更新→アクションプラン修正」という流れを定着させることですが、一方で多部門にまたがる調整負荷の増大等の壁に直面しがちなのも事実です。だからこそ、仕組みとしての工夫が不可欠になります。

【図1】小回りの利いた「pDcA」サイクル

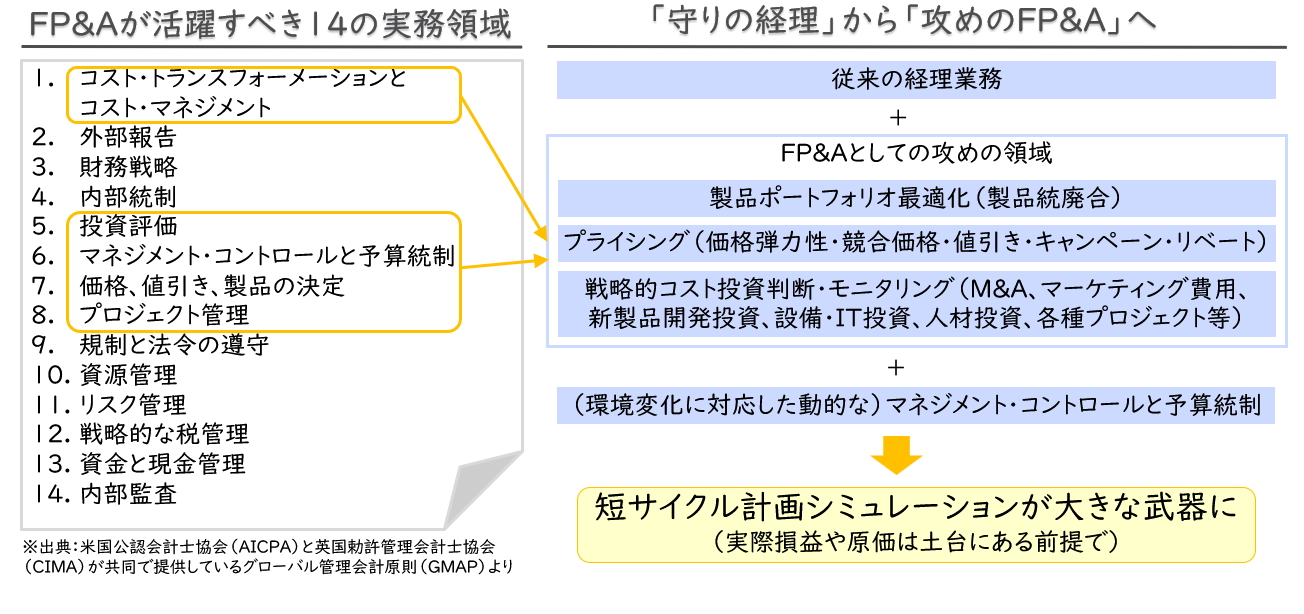

守りから攻めへ、FP&Aが経営の羅針盤となる時代

これからの経営管理部門、特にFP&A(Financial Planning & Analysis)に求められるのは、過去の実績を整理する「守りの経理」の役割ではありません。管理会計のデータを土台に、未来を予測し、最適な打ち手を導き出す「攻めの参謀」としての機能です。価格戦略、製品ポートフォリオの最適化、戦略的コスト投資、資金効率の最大化といった重要テーマに対し、高速でシミュレーションを行い、データに基づいた意思決定を支援することがFP&Aの新たな使命となります。

この取り組みのためには、過去の事業別や製品別実績を把握することからはじまり、それも踏まえた先々の数字を即時にシミュレーションしていくことが重要です。

【図2】FP&Aに求められる役割

予測の精度は「AI×人の意思」で決まる、需要を掴む技術

全ての計画の起点となる「需要」。この精度なくして、先読み経営は成り立ちません。近年、AIによる需要予測が注目されていますが、AIに任せきりにするだけでは十分な精度は得られません。過去のデータに加え、天候、販促、近隣イベントといった変数を取り込みつつ、最終的には現場担当者が「意思入れ」を行う「セミオート」方式が有効です。

一方、個別受注生産のような予測困難な業態では、営業担当者が日々更新するCRM(顧客関係管理)の情報が生命線です。商談の確度や提案内容といった「顧客に最も近い情報」を販売計画に直結させることで、精度の高い着地見込みを立てることが可能になります。

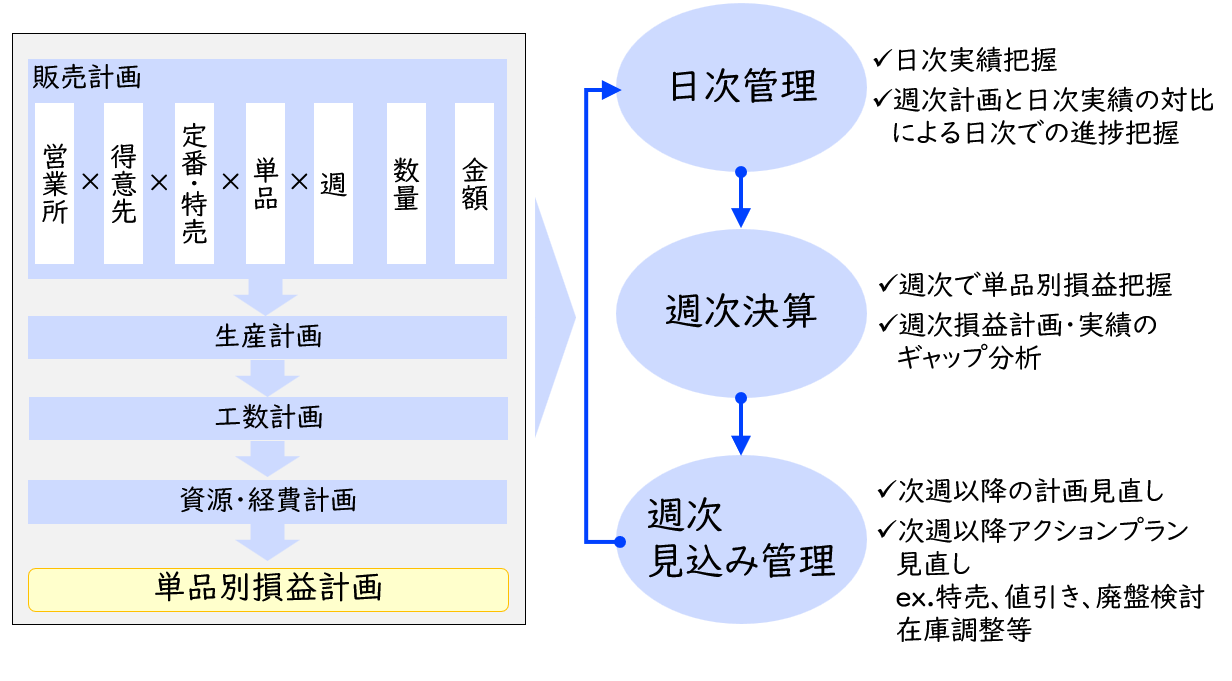

「週次経営」のススメ、変化の兆候を捉え機動的に手を打つ

「予測の精度を出すために綿密な計画を練る」。これは、変化の速い市場では致命的な判断ミスにつながります。重要なのは、精度よりも「即時性」。完璧な100点の予測を1か月後に出すよりも、70点の予測を毎週更新し、軌道修正を続ける方が遥かに優れた成果をもたらします。

これを実現するのが「週次決算・週次予測」の仕組みです。単品別の損益を週次で把握し、計画とのギャップがなぜ生まれたのか(価格、数量、構成比、販促費…)を即座に分析。その結果を基に、翌週の特売・キャンペーン・在庫配置といったアクションプランを見直すのです。この高速ループを回し続けることで、変化の兆候を逃さず、常に先手を打つことが可能になります。

【図3】予測においては即時性が不可欠

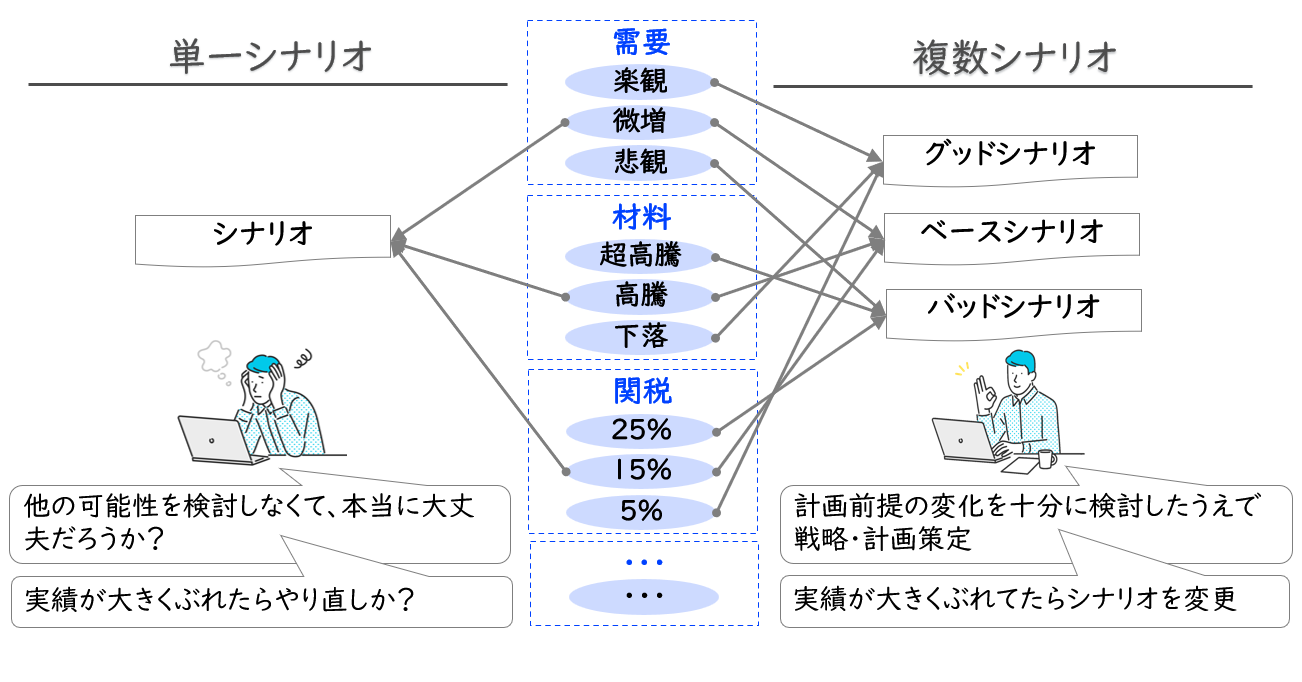

市場変動リスクを最小化する、シナリオプランニングの力

「計画の前提は一つ」という考え方は、もはや大きなリスクです。もし、為替が想定外に変動したら?主要な材料費が急騰したら?特定の国との間で突然関税が引き上げられたら?こうした不測の事態に備え、あらかじめ複数のシナリオを準備しておくことが、経営のレジリエンス(強靭性)を高めます。

シナリオプランニングでは、為替、材料費、物流費といった主要な変動要因をパラメーターとして設定し、「楽観(グッド)」「標準(ベース)」「悲観(バッド)」といった複数のシナリオで損益や資金繰りへの影響をシミュレーションします。これらの仕組みを自社だけで構築するには、部門間の調整やシステム構築など、多くのハードルが存在します。専門家の知見を活用し、最短距離で「先読み経営」への変革を実現しませんか。

【図4】複数シナリオプランニングのあり方

【出典】

・【図2】:「グローバル管理会計原則(GMAP)」(米国公認会計士協会(AICPA)、英国勅許管理会計士協会(CIMA)共同提供)

関連サービス

#グループ・グローバル経営管理

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

上山 吾郎経営管理事業部

上山 吾郎経営管理事業部

マネージングディレクター -

徳永 大経営管理事業部

徳永 大経営管理事業部

シニアマネージャー -

桂 里帆経営管理事業部

桂 里帆経営管理事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション