イノベーションを生むのはどんな人?

~AI時代の人財育成~

◆この記事の要約

本記事を読むと、AI時代におけるイノベーション創出に必要な人財育成のポイントが明確になります。特に、変化に柔軟に対応できる思考力や多様な視点を持つ人材の重要性を解説し、企業が持続的な成長を実現するための具体的な育成戦略を紹介します。

- AI時代に求められるイノベーションを生む人財の特徴とは何か

- 変化に対応する柔軟な思考力と多様な視点の重要性

- 企業が実践すべき人財育成の具体的なアプローチ

- 持続的な成長を支える人財戦略の独自視点

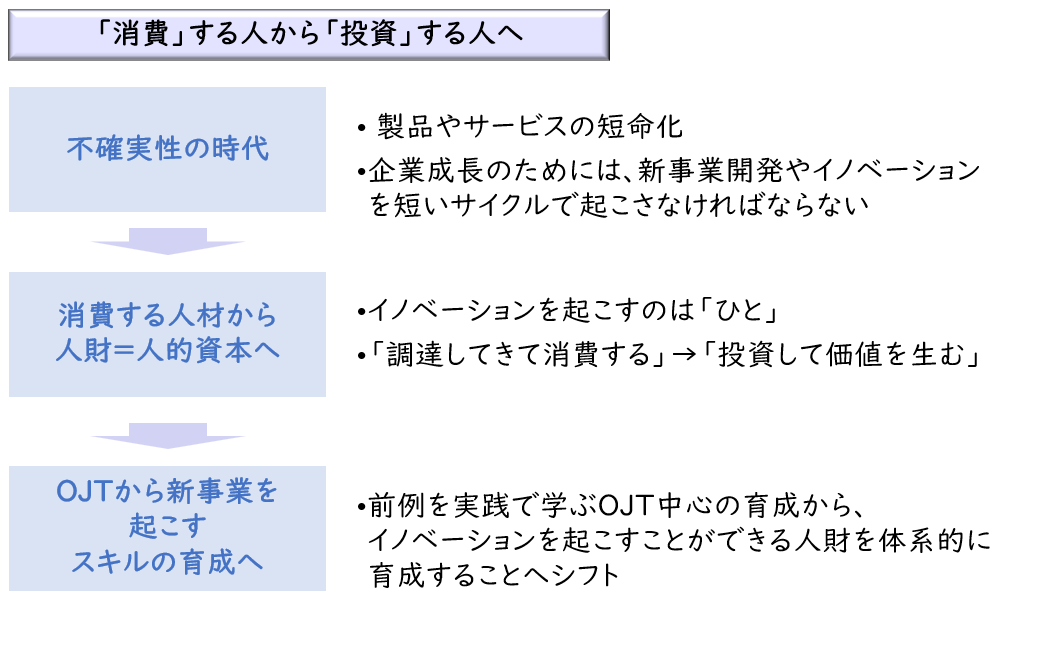

「消費」される人から「投資」される人へ

不確実性の時代、昨日まで当たり前と思っていたものが、もう今日は通用しないということが日常になってきています。企業は情勢変化に迅速に対応し、しかも製品やサービスが短命化する中で競争に勝つためには、新事業開発やイノベーションを短いサイクルで起こさなければならない時代になっています。

では、イノベーションを生み出すのは誰でしょうか。今のところAIではありません、人です。

高度経済成長から続く日本企業の人材観は、「人を採用して仕事を与えて働いてもらう」でした。

つまり、調達して消費していました。

しかし、そのままの人の使い方ではイノベーションは生まれません。今は、「人に資金と機会を与えて価値を生んでもらう」という人財観に変わっていかなければなりません。消費する人材から投資する人財(=人的資本)へのシフトが、イノベーションを起こす企業にとっては不可欠になっています。求められる人財が変わってきている以上、育成についても旧来のやり方から変えていかなくてはなりません。それならば、イノベーションを生む人財の育成とはどういったものでしょうか。

【図1】「消費」する人から「投資」する人へ

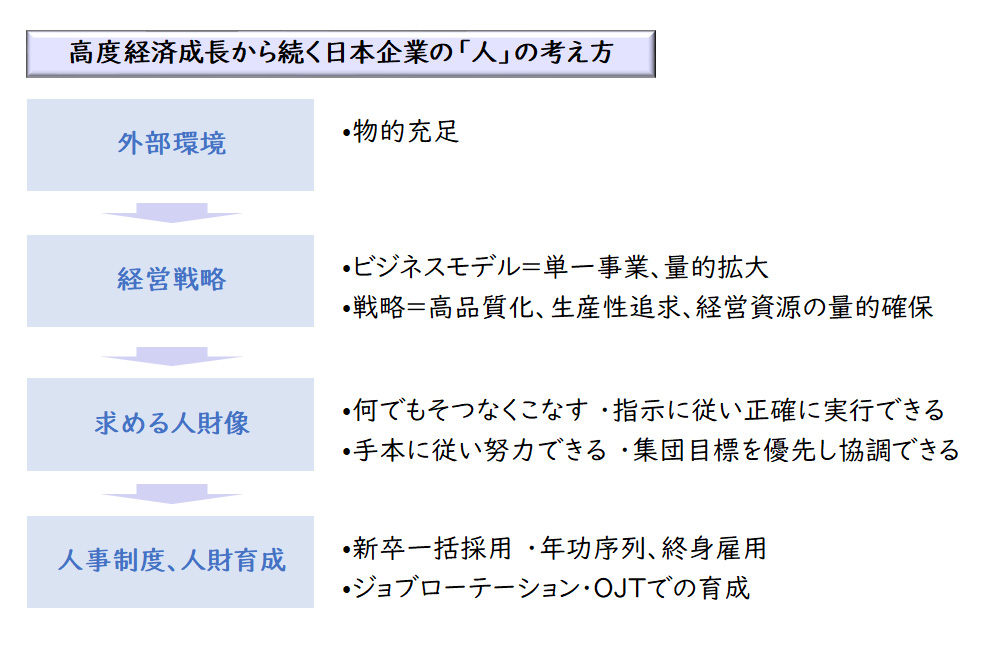

伝統的な日本の人事制度の問題

日本では、高度経済成長時代に有効だった人事制度において、成功体験が強烈で長期間に渡ったため、外部環境が変わってもそこから抜け出ることがなかなかできませんでした。物的充足を求める外部環境をベースに、単一事業で量的拡大を目指すという経営戦略は、高品質化と生産性の追求であり、それを実現するための人材戦略は、同質な人材の量的確保でした。求める人材像は、「集団目標を優先し協調ができ、手本に従いなんでもそつなくこなす」人です。そういった人材を大量に育てるためには、新卒で一括採用し、年功序列・終身雇用により会社への帰属意識と忠誠心を熟成し、ジョブローテーションとOJTでジェネラリストを育てるという人事制度・人材育成手法が非常に有効でした。

しかし、現代の求める人財像は、すでに変わってしまっています。イノベーションを生み出す人をいかに増やしていくかが人財戦略上重要になってきています。そして変化が激しい時代においては、外部環境や事業環境によって、求めるスキルが変わってくるということです。つい数年前までは、DX領域の最も需要の高いスキルはデータサイエンスでしたが、今はAIエンジニアリングです。刻々と変わる環境変化に対して、柔軟に社員のスキル構成を変えていかないといけませんが、日本の硬直的な人事制度では難しいのが現状です。

【図2】高度経済成長から続く日本企業の「人」の考え方

幸福がイノベーションを生む

それでは、“求めるスキルの変化にも柔軟に対応 ”し、かつ“イノベーションを生む人財を育成する ”にはどうすればいいでしょうか。実際問題として一人の人間が、そう簡単にスキル変化に対応できるものではありません。この部分に関しては、既存社員のスキルアップやリスキリングだけでなく、中途採用などの人財の流動化も含めて対応していくしかありません。

では後者の、“イノベーションを生む人財を育成する ”ということはどうでしょうか。これは多くの社員の意識やマインドを、イノベーションを生む方向に向けていくということになりますが、幸福度の高い国や地域では、イノベーションが生まれやすいといわれています。またさまざまな調査から、自分が幸せだと感じる従業員は、創造的で業務のパフォーマンスが高く、組織によい影響をもたらすことがわかっています。そういった考え方の浸透を受けて、人的資本経営に取り組む多くの企業は、この課題に対して、下記のように大きく2つの施策で対応していこうとしているように見受けられます。

① 自分でキャリアパスを選択することによって、仕事への前向きなマインドを促進する

-会社は多様なキャリアパスの用意と、従業員とのキャリアパスのすり合わせに力を注ぐ

-会社都合での配置転換はしない

② 自身で選択したキャリア形成に必要なトレーニングは自ら選択する

-階層別研修の廃止、必須研修とテーマ別研修の提供

-OJTから体系的トレーニングへ

AI時代の社員の活かし方

前項で、イノベーションを生む一つの鍵は、自分で適性のあるキャリアを選択することだと述べました。これは、欧米人には比較的簡単なことかもしれませんが、元来協調性があり同調圧力に弱い傾向のある日本人には、それがなかなか難しかったりします。周りの空気を読まずにどこまで自分のやりたい仕事を主張できるでしょうか。知らないうちに、周りや上司の意向に自分を合わせにいったりしないでしょうか。やってみて自分には向いてないと思っても、一度選んだからやっぱり違うといい出しにくかったりしないでしょうか。また、本当に自分が何に向いているのか分かならくて悩んだりしないでしょうか。

そんな時、誰かから「あなたにはこれが向いている!」といわれたらどうでしょうか。客観的に誰かからいわれれば、主張や変更がしやすく、新たな気付きにもなります。ここにAIの活用の可能性があります。AIに適性を推奨されたらどうでしょうか。主張がしやすくなります。なんといってもAIがいっているのですから。イノベーションを生む人財を育成するため、そして幸福度の高い社員を多くするために、タレントマネジメント情報の整理と適性判断AIの導入から人財育成DXを始めてみてはいかがでしょうか。

しかし、そうはいっても、社員の特性データや職場経歴を収集し、そこから使用に耐えうる適性推奨AIを仕上げていくまでには多少時間がかかりますが、定型的な質問にいくつか答えると類型的なパターンを判断してくれる適性判断手法がいろいろありますから、ここから始めてみるのも有効な手です。この場合は、あくまでも導入段階でのお試しであり、この先パーソナライズを高度化していくということを必ず示すことが重要です。人は類型化には興味を持って反応しますが、自分にその類型を適用するにはプライドが邪魔をします。類型では自分は判断できないと思いたいものなのです。

また、意識しておかなくてならないもう一つのことは、高度なパーソナライズを目指すにしても決して完璧な精度を求めないことです。あくまでも自分の適性選択を後押ししてくれるツールでしかなく、当たりだと思ったらさらに利用するくらいの位置付けで思っておく方が、気軽に気負いなく使え、それこそ自分のキャリアに対して自由な発想につながるのではないでしょうか。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

関連するコンサルティング事例

-

大手CATV・通信サービス企業K社

-

情報通信業におけるタレントマネジメント業務の高度化とシステム基盤構築

-

- 業界:

- 情報・通信

-

-

医薬品製造業A社

-

製薬業界における人事マネジメント施策改革、新たな人材像に伴う人事Missionおよび評価制度の再構築

-

- 業界:

- 製薬・医療

-

-

大手自動車メーカーR社

-

製造会社ヨーロッパ支社における、育成主体への風土変革と仕組化

-

- 業界:

- 自動車・自動車部品

-

-

大手精密機器メーカーL社

-

精密メーカーにおけるイキイキ働き方改革

-

- 業界:

- 機械

-

-

グローバル製薬企業L社

-

働き方改革に向けた組織風土醸成~改革を推進するためのマインドセット変革~

-

- 業界:

- 製薬・医療

-

-

大手商社系の総合不動産デベロッパーJ社

-

プロフェッショナル集団への変革を目指した、社員自らが作り出す働き方改革

-

- 業界:

- 建設・不動産

-

職種別ソリューション