Z世代に選ばれる企業へ。

顧客体験価値(CX)設計ガイド

◆この記事の要約

Z世代マーケティングや顧客体験価値(CX)向上を目指す企業向けに、CX設計の重要性と実践ポイントを解説します。Z世代はコスパやタイパだけでなく、感情や自己実現、共感できる体験を重視します。Amazonの事例を通じて、CXを高めるための具体的なプロセスと導入の現実解を紹介します。

- Z世代は価格だけでなく体験価値・共感性・限定性を重視

- 機能価値だけでなく感情価値・自己実現・社会的意義が競争力の源泉

- ペルソナ設定やカスタマージャーニー設計によるCXデザインが不可欠

- 価値の「重ね塗り」でLTV最大化、Amazonの事例が好例

- 多層的な体験設計で熱狂的ファンコミュニティを形成

- CX設計には専門的な知見と客観的な視点が必要

- 外部の専門家と連携し、自社に最適なCX戦略を構築することが成功の鍵

Z世代が本当に重視する「コスパ」の本質

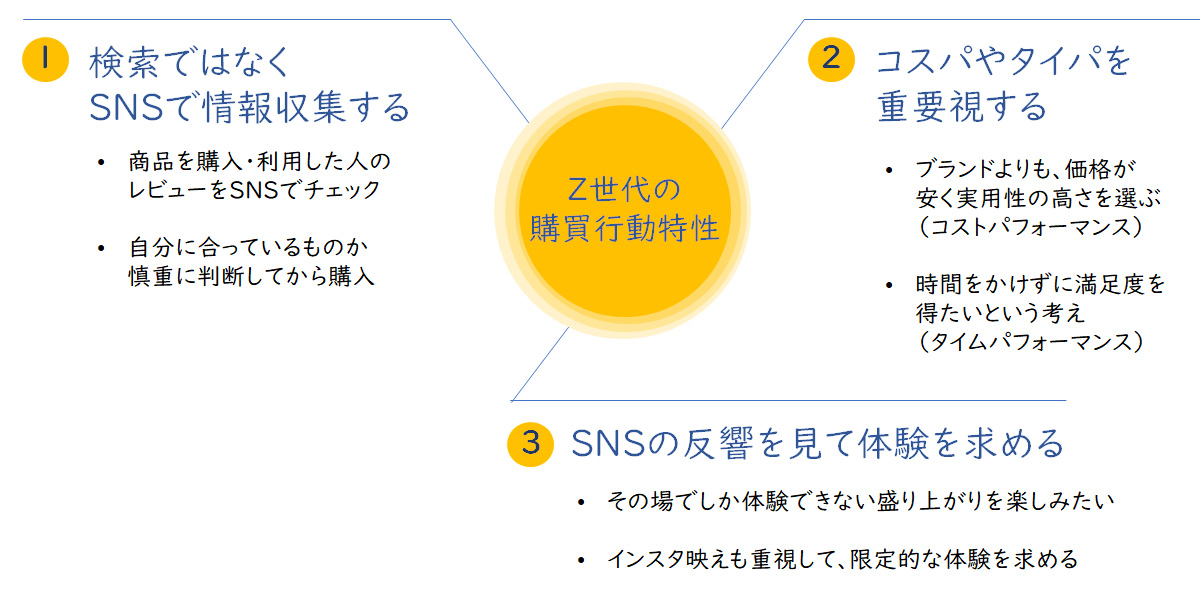

Z世代の消費行動を理解するうえで、「コストパフォーマンス(コスパ)」という言葉は避けて通れません。しかし、従来の「安ければよい」という単純な価格志向とは一線を画しています。Z世代は、支払う金額と得られる価値のバランスを極めてシビアに見極めています。例えば、同じ価格帯の商品であっても、SNSでの評判や実際に利用した人のレビュー、限定的な体験やデザイン性など、複数の観点から総合的に「自分にとって価値があるか」を判断します。

この世代は、情報収集の手段として検索エンジンよりもSNSを重視します。InstagramやX(旧Twitter)、TikTokなどでリアルな口コミや体験談をチェックし、信頼できる情報源から納得感を得てから購入に至るケースが多いのです。また、「タイムパフォーマンス(タイパ)」にも敏感です。限られた時間の中で、いかに効率よく満足度の高い体験を得られるかを重視し、無駄な手間や待ち時間を嫌います。

さらに、Z世代は「その場でしか味わえない体験」や「インスタ映え」など、限定性や話題性にも強い関心を持っています。単なるモノ消費ではなく、コト消費やトキ消費といった体験価値を重視する傾向が顕著です。ブランドの知名度や歴史よりも、自分の価値観やライフスタイルに合致しているか、SNSでシェアしたくなるかどうかが購買の決め手になることも少なくありません。

このようなZ世代の価値観を踏まえると、企業は単に価格を下げるだけではなく、商品やサービスの本質的な価値や、そこで得られる体験をいかに訴求するかが問われます。コスパ・タイパ・限定性・共感性といった複数の軸で、Z世代の心を動かすマーケティング戦略を構築することが、今後の成長の鍵となるでしょう。

【図1】Z世代の購買行動特性

模倣されない競争力は「顧客体験価値」から生まれる

現代の市場では、製品やサービスの機能や品質で差別化を図ることがますます難しくなっています。技術の進化や情報の透明化により、優れた機能や高い品質はすぐに模倣され、価格競争に巻き込まれるリスクが高まっています。こうした状況下で、企業が持続的な競争優位を築くためには、「顧客体験価値(CX)」に注目する必要があります。

顧客体験価値とは、商品やサービスを通じて顧客が感じる一連の体験や感情、自己実現の機会など、機能価値を超えた幅広い価値の総体です。例えば、あるブランドの商品を使うことで、「自分らしさを表現できる」「仲間とつながることができる」「社会的な意義を感じられる」といった感情的・社会的な満足を得られる場合、そのブランドは他社には真似できない独自のポジションを築くことができます。

Z世代はこうした体験価値に非常に敏感です。「便利」「安い」といった合理的な価値だけでなく、「楽しい」「心地よい」「誇らしい」「共感できる」といった感情的な価値や、「新しい自分に出会える」「社会に貢献できる」といった自己実現や社会的意義も重視します。これらの価値要素は、企業が戦略的に設計し、ブランド体験の中に組み込むことで、顧客の心に深く刻まれ、長期的なファン化につながります。

また、SNS時代の今、顧客体験価値は個人の体験にとどまらず、口コミやシェアを通じて爆発的に拡散します。Z世代は、自分が感動した体験や共感したブランドを積極的に発信し、仲間と共有することでブランドの認知や支持を自発的に広げていきます。こうした「共感の連鎖」を生み出すことが、現代マーケティングの最大の武器となります。企業が今後も選ばれ続けるためには、機能価値だけでなく、感情価値・自己実現価値・社会的価値といった多層的な体験価値を設計し、顧客一人ひとりの心に響くブランド体験を提供し続けることが不可欠です。

成功の鍵を握る「体験価値デザイン」の進め方

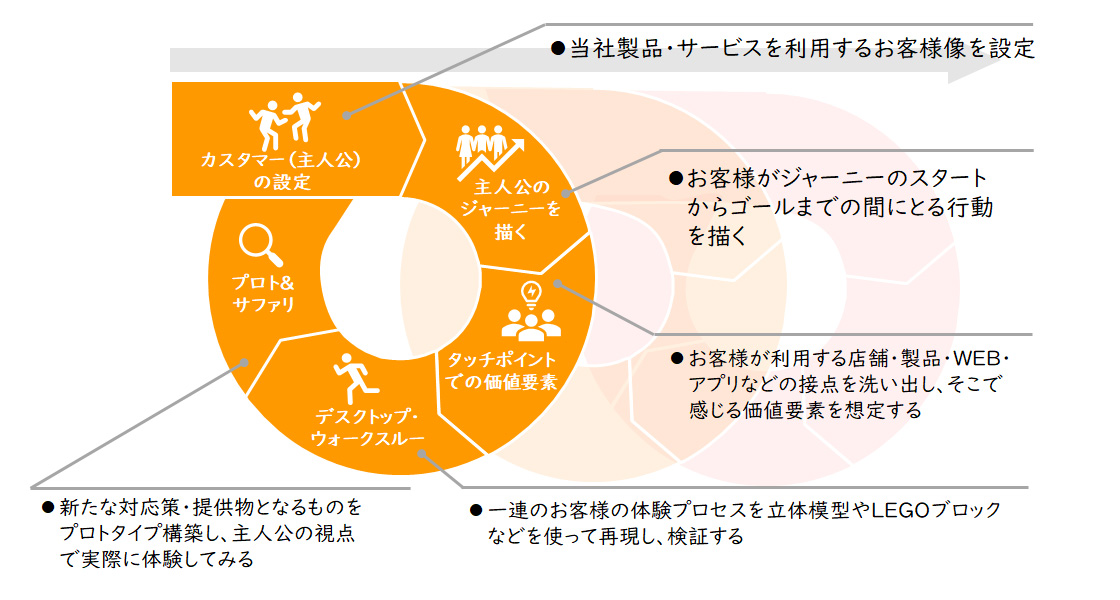

顧客体験価値(CX)を高めるには、単なるアイデアや思いつきではなく、体系的かつ戦略的な設計が求められます。そのための有効なアプローチが「エクスペリエンス・デザイン・シンキング」です。この手法では、まず顧客を「ターゲット」ではなく、一人の「主人公」として捉え直すことから始まり、ペルソナを具体的に設定し、その人物がどのような価値観や悩み、期待を持っているのかを深く掘り下げます。

次に、その主人公が商品やサービスと出会い、利用し、ファンになるまでの一連の行動や感情の流れを「カスタマージャーニーマップ」として可視化します。どのタイミングでどんな情報に触れ、どのような体験を経て、どのような感情が生まれるのかを細かく描き出すことで、顧客の視点に立った体験設計が可能になります。

さらに、各タッチポイントで提供すべき価値要素を具体的に定義し、どのような体験が顧客の心を動かすのかを徹底的に議論します。このプロセスには、Z世代の当事者やインフルエンサーを巻き込むことが重要です。実際の声やリアルな感覚を取り入れることで、机上の空論ではない、共感性の高い体験設計が実現できます。

最後に、設計した体験をプロトタイピングし、実際に顧客の反応を検証しながら改善を重ねていきます。こうしたサイクルを繰り返すことで、顧客の期待を超える体験価値を創出し、ブランドへの愛着やロイヤルティを高めることができます。このような「体験価値デザイン」のプロセスを通じて、企業はZ世代の心を掴み、持続的な成長を実現するための強固な基盤を築くことができるのです。

【図2】レイヤーズ流 「エクスペリエンス・デザイン・シンキング」

Amazonに学ぶ、価値を「重ね塗り」する戦略

顧客体験価値(CX)の向上は、一度の施策で完結するものではありません。むしろ、顧客との関係性を深めながら、段階的に新たな価値を積み重ねていく「重ね塗り」の発想が重要です。その代表例がAmazonです。Amazonは、創業当初は「豊富な品揃え」と「低価格」という機能価値で市場を席巻しましたが、そこで満足することなく、次々と新たな体験価値を追加していきました。

例えば、迅速かつ確実な配送による「安心感」、レコメンド機能による「新たな発見の楽しさ」、プライム会員向けの動画や音楽サービスによる「エンターテイメント性」など、顧客の期待を超える体験を次々と提供しています。これにより、顧客は単なる「買い物客」から「ファン」へと進化し、Amazonというブランドに対するロイヤルティが高まっています。

このような価値の「重ね塗り」は、顧客一人ひとりの生涯価値(LTV)を最大化するうえで極めて有効です。導入初期は、全社的な意識改革や、サイロ化された顧客データの統合、IT基盤の整備など、乗り越えるべき課題も多いでしょう。しかし、一つひとつの価値を丁寧に積み重ねていくことで、顧客との信頼関係が強化され、長期的な成長へとつながります。

また、CXの「重ね塗り」は、Z世代のような情報感度の高い層に対して特に有効です。彼らは新しい体験や価値を敏感に察知し、SNSを通じてその魅力を発信します。企業はこうした顧客の声を積極的に取り入れ、体験価値を進化させ続けることで、競争優位を維持することができるのです。

多様なチームとタッチポイント設計によるCX向上

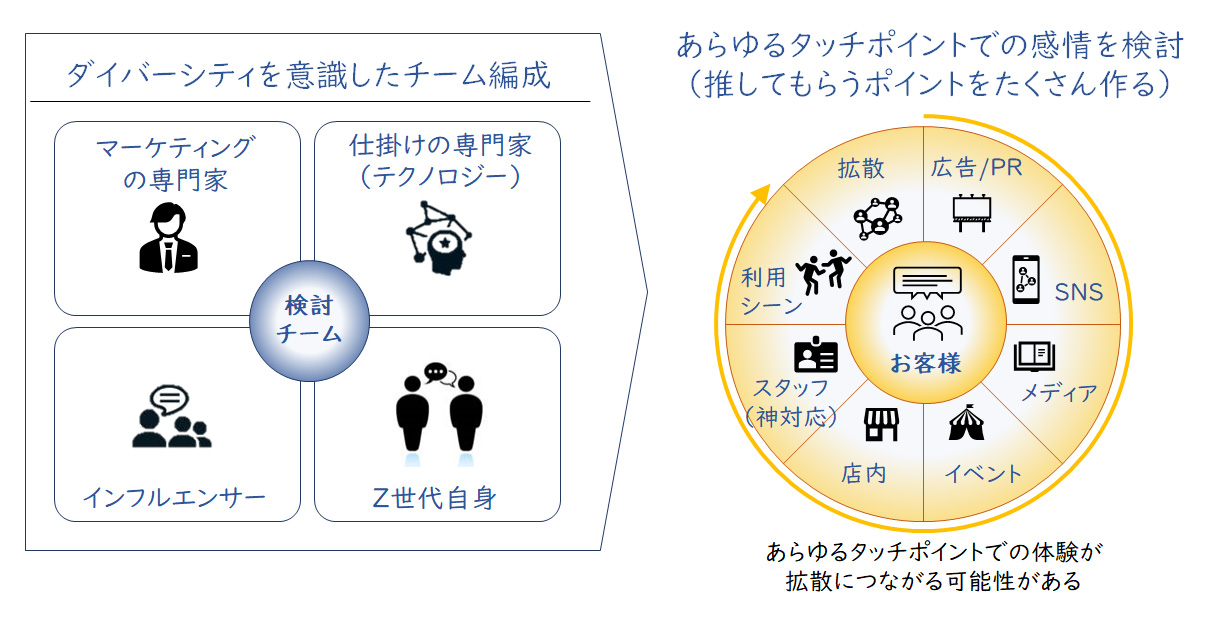

顧客体験価値(CX)を最大化し、Z世代に選ばれるブランドを実現するためには、企業内での多様な視点の融合と、あらゆるタッチポイントでの感情設計が不可欠です。まず重要なのは、ダイバーシティを意識した検討チームの編成です。マーケティングの専門家やテクノロジーに精通した仕掛けの専門家、インフルエンサー、そしてZ世代自身をメンバーに加えることで、多角的な視点から顧客体験を設計できます。

Z世代のリアルな声や価値観を取り入れることで、従来の発想にとらわれない新しいCX戦略が生まれやすくなります。

次に、顧客がブランドと接点を持つあらゆるタッチポイントで「推してもらうポイント」を設計することが重要です。【図3】の右側に示されているように、店内やイベント、スタッフ対応、メディア、SNS、広告・PRなど、顧客が体験する全ての場面がブランド価値を伝えるチャンスです。例えば、店舗でのスタッフの一言や、SNSでの双方向コミュニケーション、イベントでの特別な体験など、タッチポイントごとに「感情が動く瞬間」を意図的に設計することで、顧客のエンゲージメントを高めることができます。

このような多層的なCX設計を実現するためには、部門横断での連携や、現場の声を反映した柔軟な体制が求められます。また、顧客の反応やデータをもとにPDCAを回し、常に体験価値をアップデートし続けることも重要です。Z世代の価値観や行動は日々変化しているため、固定観念にとらわれず、常に新しい視点を取り入れる姿勢がブランドの成長を後押しします。

まずは一度、CX設計やZ世代マーケティングに精通した外部の専門家に相談し、自社の現状や課題を整理することから始めてみてはいかがでしょうか。外部の専門家とともに、自社の強みを最大限に活かしたCX戦略を描くことで、Z世代から選ばれ続けるブランドへの第一歩を踏み出すことができるはずです。

【図3】タッチポイントを創出するチーム編成

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

佐藤 隆太事業戦略事業部 副事業部長

佐藤 隆太事業戦略事業部 副事業部長

マーケティング・物流戦略ビジネスユニット長

マネージングディレクター -

沼田 久輝事業戦略事業部

沼田 久輝事業戦略事業部

マーケティング・物流戦略ビジネスユニット

シニアマネージャー -

鵜飼 瑞希事業戦略事業部

鵜飼 瑞希事業戦略事業部

マーケティング・物流戦略ビジネスユニット

シニアコンサルタント

職種別ソリューション