基幹系システム更改とDX基盤

DXの狙いと、これまでの我が国の企業の取り組み

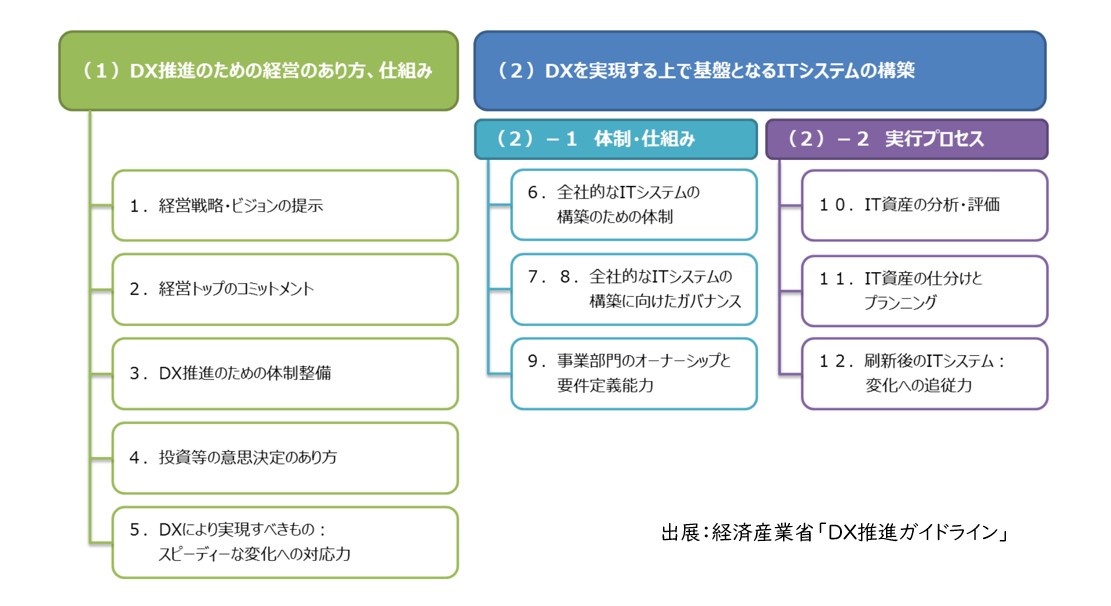

経済産業省が2018年にまとめた「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」によれば、仮に日本企業がDXを推進できなかった場合の経済的な損失を、最大で年間12兆円と算出しています。これを避けるために、「DX推進ガイドライン」を発表し、DX推進のための経営のあり方、仕組みを構築し、DX実現の基盤となるITシステムの構築をする必要性を説いています。

しかし、その内容はここ20年で経済誌・ビジネス誌・IT誌で語られてきた様々なテーマと本質的にかなり近い主張の繰り返しのように見えます。すなわち、オープン化、エンタープライズ・アーキクチャ(EA)、サービス・オリエンテッド・アプローチ(SOA)、API経済圏などです。これらの用語は、カテゴリーも対象物も異なり同列に比較されるべきものではありませんが、いわんとするところは、いかにビジネスを表現し、どのようなアーキテクチャで実装し、疎結合による柔軟なシステムを構築していくかにあると思われます。そして、その狙いは、DXを目的としていても、いなくても、経営のあり方、仕組みの構築と、基盤となるITシステムの構築が必要であることに何ら変わりはありません。

一方で、レガシーシステムからの脱却を図った多くの企業は、既存システムのプログラムの解析に取り組み、その膨大な量に圧倒されて、ツールを使った自動プログラム変換などを試してみるも結果は芳しくなく、一からの再構築に想定される莫大な費用見積もりの前に、ついには「パッケージに業務を合わせる」という方針のもと、パーケージの導入を決断してきました。しかし、何が合わせるべきコア業務で、どこが差別化要素なのかという検討がないまま、現状業務に合うか/合わないかで仕様を決めていくため、どうしても止められない業務が多発し、結果的に多くのアドオン開発がパッケージ選択のメリットを毀損する結果に陥るのです。

【図1】DX推進ガイドラインの構成

我が国でDX推進が難しい理由

パッケージ導入の失敗の事例は豊富、かつ容易に参照できるにも関わらず、これが繰り返される理由は、次の点にあると考えられます。

まず1点目は、ビジネスモデル・商習慣が固定化していることです。特定の商圏、顧客があり、確立された取引慣行があり、会計上のルールも、独特な取引も不可分にシステムの機能として実装されています。それをそのまま代替するパッケージは、もともと存在しないのです。

2点目は、我が国のユーザーは、経営層から現場まで、システム化とはすなわち末端の事務・ワークフローがそのまま機械化されることであるというイメージを強く持っていることです。それゆえに、システム刷新プロジェクトなどの現場で、上流のビジネス設計の討議担当者としてアサインされるのは、事務センターなどで現状の業務に精通した人であったりします。彼らにEAとかSOAという切り口を理解してもらうのは困難であるし、経営からのニーズを抽出する視点はもっていないため、せいぜい現状業務が多少整理された事務フローをそのままシステム化しようとしてしまいます。

3点目は、パッケージを推薦する側とされる側のミスコミュニケーションです。される側の認識は上述の通りです。する側はパッケージの作り手の立場での優位性をアピールする前に、パッケージで実現できることとできないことをユーザーの視点で説明する必要があります。実際には機能が膨れ上がったパッケージの全体を説明できる要員が不足しており、部分的なシステム機能しか説明できないことがミスコミュニケーションに拍車をかけています。これはパッケージビジネス関連業界だけの問題ではなく、我が国の実情からは一般的には腹落ちしにくいIT用語を乱発したり、オープン化などの手段の観点ばかりに言及してきたIT業界全体の問題でもあります。

上記3点は、パッケージ導入がうまくいかない理由であると同時に、我が国の多くの企業がIT革命にもDXにも乗り切れない理由でもあるのです。

DX推進の考え方とアプローチ

これまで、結果的にレガシーシステムを温存して現在に至っている企業にとって、2025年の崖は大きなチャンスと捉えるべきです。コンピューターや通信ネットワークの処理能力の高まりや低価格化は加速度を増し、センサーを含むIoTデバイスやAI技術の実用化は現実のものになってきています。間違った考え方に基づくシステム更改を行ってしまい、みすみすこれらを活用できない状態に陥っていないことは幸運です。

このチャンスを、AIやIoTで何かしようとしいう発想で取り組むことは、手段に踊らされた失敗事例を作ることになります。レガシーシステム基盤からDX対応次世代システム基盤への移行の考え方は、次のアプローチを採ると整理が容易です。

1.ビジネス変革計画立案

一か八かで社運を賭けるのではなく、下記をサイクリックに繰り返すことで実効性の高いビジネス変革計画を磨き上げていく。これをデジタルデータに基づいて行うことがDXであり、ネットを使った商売を立案することではない。

- 今後の経営・事業発展に資するために「何をどうしたいのか」を、企業内のすべてのオペレーションや、マーケティングの観点から検討する(課題発見)

- 複数の打ち手(課題解決策候補)と、それをトレースするためのデータを生成する(作る・集める)

- データを整理・分析して、打ち手(課題解決策候補)を評価する

- 評価された打ち手と共に、そもそも「何をどうしたいのか」から再検討(課題はどう変わったか)し、次の打ち手(修正された課題解決策候補)を講じる

2.SoE(System of Engagement)の切り出し

現状業務において、なにが差別化要素であり、非定型(例外)業務であるのかを客観的に明らかにする。それが上述のビジネス変革計画に照らして続けるのか止めるのか、むしろ促進・多様化していくのかなどを明確にする。裏を返して、これは何が標準プロセスであるのかを明確にする取り組みでもある。

3.システム実装オプション選定

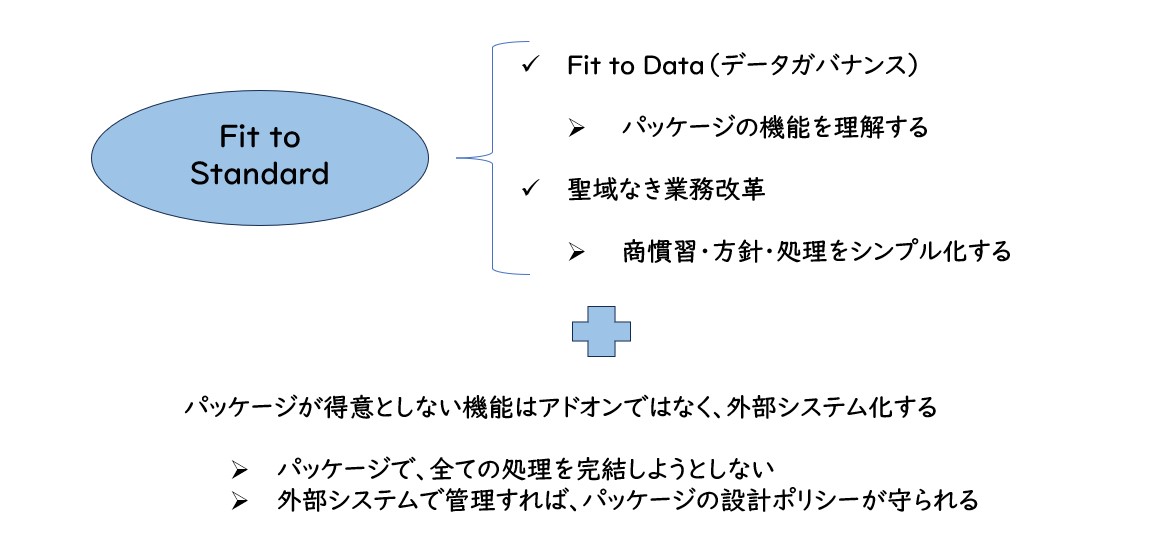

標準化プロセス、非定型(例外)業務の取り扱いや、ビジネス変革のための打ち手に必要なデータの利用形態に照らして、市場で調達可能なサービスの中からいくつかの候補を選定する。これはアプリケーションである場合もあれば、単一機能のツール・サービスである場合もある。サービスから打ち手を逆起こしするのは本末転倒である。仮にERPパッケージを選定する場合は、標準化プロセスのみを対象にフィット・ギャップ判定を行えば、アドオン開発が多発するはずはない。

4.システム基盤グランドデザイン

業務と情報の取り扱いや、利用形態・利用手段が明らかになれば、それを可用性・信頼性・保守性・完全性・機密性の観点から、最適なシステム基盤の候補を提示することが可能となる。

以上のアプローチを採ることによって、システム基盤はシステム維持コストの低減ばかりを基準に構築されるのではなく、今後の企業の取組みを業務面・情報面から支えられることを基準に、かつ柔軟に変化に対応できるように構築できるのです。

【図2】パッケージ採用時の考え方

関連サービス

#デジタル化戦略・ITマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

職種別ソリューション