さあ、“DX成功サイクル”へと入りましょう!

◆この記事の要約

IPA『DX動向2025』によれば、日本企業のDXは業務効率化についてある程度達成しているものの、依然として大きなイノベーションの実現に結び付いていない傾向があります。

DXによりイノベーションを実現して大きな成果を得るための”DX成功サイクル”のポイントは以下3点です

- 経営戦略-DX戦略-個別DX施策のカスケード:関係者が共通認識の下で取り組みを進められるポジティブかつ明確な目標

- 業務×ITのクロスファンクショナル推進体制:業務変革とシステム最適化の両面から部門横断で課題解決に取り組む協働体制

- 施策に対する効果検証と更なるアップデート:施策をやりっぱなしにすることなく、翌年度以後も含めて進化を遂げながら着実に成果を積み重ねていく

DXが浸透した反面で、多くの人が課題を抱えています。

「DX担当となったが、デジタル戦略を決められない」

「全社で活用できるはずのデータが一部でしか使われない」

「DXの取り組みを行っていたが、途中で止まってしまった」

これらの課題がDX成功の阻害要因とならないためにも、目指すべき“DX成功サイクル”とは何なのか、プロジェクト事例等をもとに紐解いていきます。

イノベーティブなDXが進まない日本企業

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が発行する『DX動向2025』では、様々な観点から日米独企業におけるDXの取り組みが比較されています。日米独間に存在するDX推進の進行度の差が如実に表され、国際社会での企業間競争に晒される日本企業には厳しい現実を示すデータが並んでいます。(本記事ではその中でも日本と米国を比較して取り上げます。)

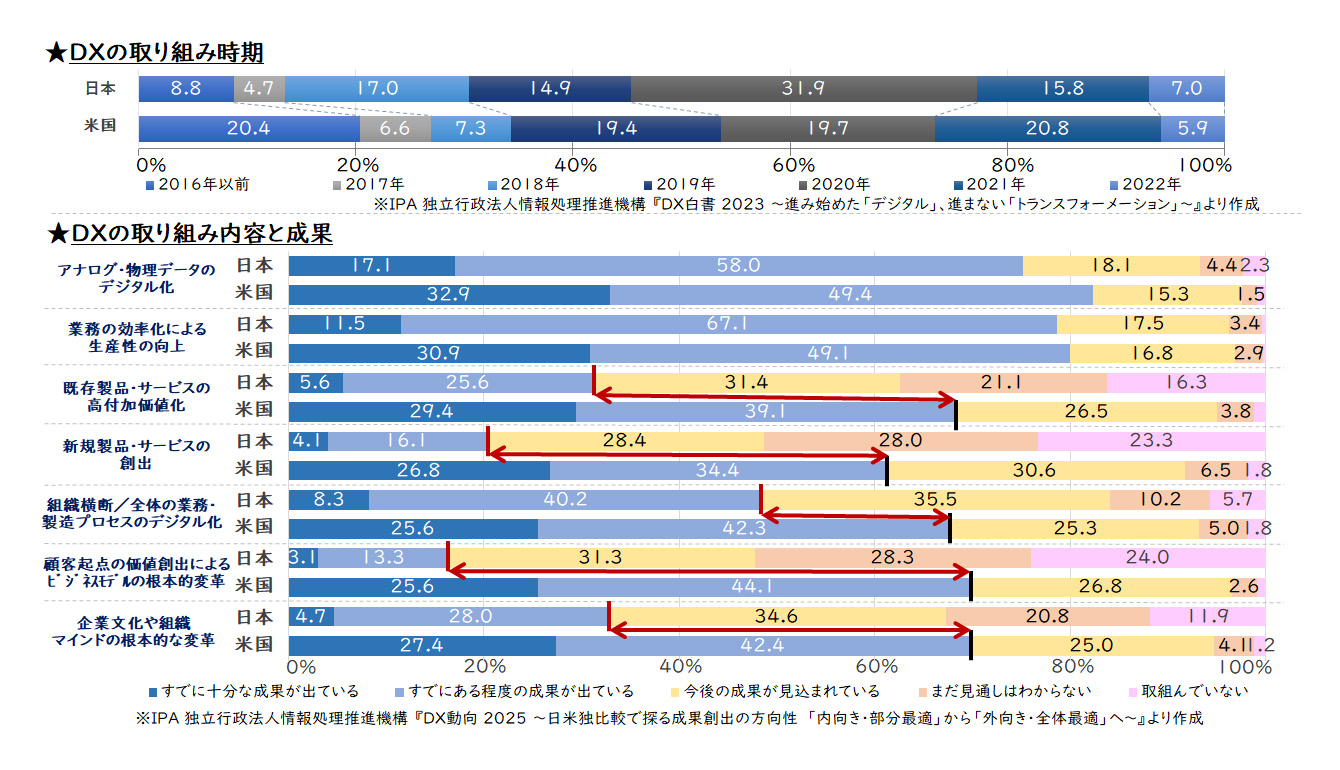

まず、『DX白書2023』(『DX動向2025』の前身)における<DXの取り組み時期>の調査を見ると、「2016年以前」が日本8.8%・米国20.4%と差があり、日本企業は、先進的な米国企業と比較するとやや遅れてDXに動き始めたと言えます。

ただし、DXに取り組み始めたという意味で言えば、その後2018年には米国にほぼ追いつきました。

しかし、残念ながら日本企業でのDXは、大きなイノベーションを志向するものとなっておらず、そのことは『DX動向2025』における<DXの取り組み内容と成果>の調査において顕著です。

「アナログ・物理データのデジタル化」・「業務の効率化による生産性の向上」の2項目に対しては、「すでに十分な成果が出ている」・「すでにある程度の成果が出ている」を合わせると、日本75.1%・78.6%、米国82.3%・80.0%と差は小さい一方で、「既存製品・サービスの高付加価値化」・「新規製品・サービスの創出」・「組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化」・「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」・「企業文化や組織マインドの根本的な変革」の5項目では、日本31.2%・20.2%・48.5%・16.4%・32.7%に対して、米国68.5%・61.2%・67.9%・69.7%・69.8%と非常に大きな差が生まれてしまっています。

【図1】DXの取り組み時期、DXの取り組み内容と成果

“DX成功サイクル”へと入るためのポイント

イノベーションを起こすDXで成功を収めるにはどのようにすればよいのでしょうか。

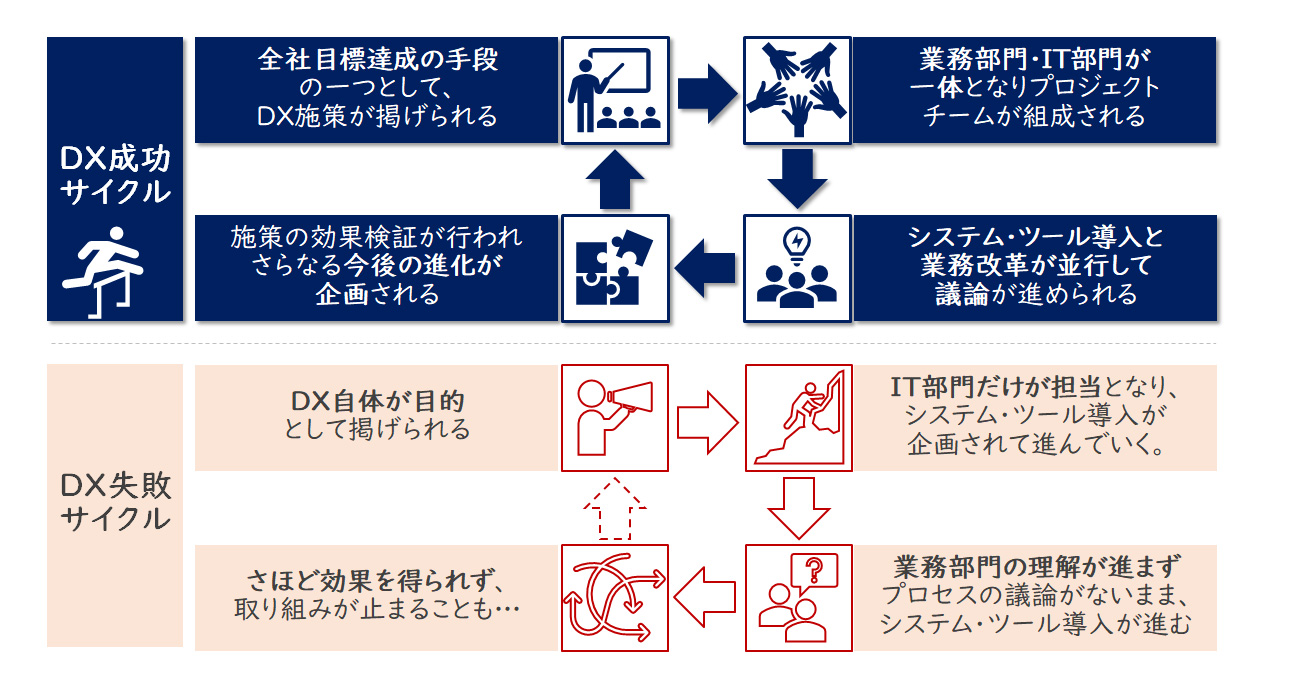

まず、経営陣によってDXそのものが目的として掲げられるのではなく、全社的な大きな目標達成の手段としてDX施策が位置づけられることが重要です。

各部門が目標を因数分解して達成に向けて邁進できる、明確かつポジティブな目標がよいです。

次に、推進体制ですが、プロジェクトチームに業務部門・IT部門の両者が参加する必要があります。

プロジェクトを進めるうえでは、システム・ツール導入と業務プロセス改革が並行して議論される必要があります。新しいシステム・ツールに合わせて業務のプロセスを変えること、また競争力に関わる点ではシステム・ツールのカスタマイズを考えること、この2点を業務部門・IT部門の両者がそれぞれの視点から意見を交わすことが求められます。

そして、単にシステム・ツールを導入して終わりではなく、継続的な進化が企画されていく必要があります。全社目標に対してどれだけ貢献しているか、どうすればさらに効果が高まるか、効果検証によって現在地を確認したうえで、次のDXの取り組みにつなげていくことが求められます。

私が過去に携わった大手電気機器メーカーのプロジェクトでは、“新製品をどんどん出す会社になる”というポジティブかつ明確な目標の下で、製品開発プロセス改革及びデジタル活用に取り組みました。プロセスに関わる全部門がプロジェクトチームに参加し、新しいデジタルツールの活用や、新しい業務プロセスにおける役割分担のディスカッションが前向きに展開されました。結果、製品開発のリードタイムが短縮し、新製品の発表も以前より増えています。さらに、プロジェクトチームは新しいツールの導入後も継続的に改善の議論を重ねていきました。

【図2】DX成功サイクル・失敗サイクル

組織の壁を越える必要性は認識しているが…

さて、『DX動向2025』のデータをさらに見ていくと、日本企業はDXを進めるためには組織の壁を越えた協力が必要だと認識しているものの、実現しきれていないという歯がゆい状況が浮かび上がります。

<DX推進のための企業文化・風土の状況>についての調査に着目すると、今後あるべき姿として実に97.7%の日本企業が「必要である」と回答したのが、「職位間や部門間含め社内の風通しがよく、情報共有がうまくいっている」です。

一方で、現状「できている」と回答している日本企業は25.0%にとどまり、多くの企業が「必要だができていない」状況に陥っています。(この点、米国企業では57.0%が「できている」と回答していて差があります。)また、<経営者・IT部門・業務部門の協調>の調査においても、「十分にできている」と回答した日本企業はわずか7.4%、「まあまあできている」を合わせても40.4%です。

結果として導入したシステムも、思い描く理想の姿よりも活用範囲が限定的になっています。

『DX白書2023』における<ITシステムに求める機能の重要度>の調査では、「部門間で標準化したデータ分析基盤」について、「重要である」・「まあまあ重要である」と回答した日本企業は合わせて64.4%であり、米国企業の65.0%とほぼ同じ認識を示しています。

しかし、同調査の<ITシステムに求める機能の達成度>の調査では、「部門間で標準化したデータ分析基盤」を「達成している」が37.1%、「まあまあ達成している」まで含めると80.1%にも及んでいる米国企業に対し、日本企業で「達成している」のはわずか4.6%、「まあまあ達成している」を合わせても28.5%にとどまります。

【図3】部門間協調の必要性に対する認識と現状

DX成功へレイヤーズがご支援できること

ここまで述べてきたようにDXの実現においては、全社的な戦略・目標に紐づいてDX施策が位置づけられること、そして施策実現に向けて業務部門・IT部門が一体となることが重要となります。

私が関わったプロジェクトの事例を、もう一つご紹介させていただきます。

大手住宅設備メーカーにおけるグループ連結管理会計システム構築・運用の支援では、管理会計へ新しい切り口を導入するチャレンジングな目標を掲げたうえで、業務部門・IT部門・海外グループ会社を巻き込んだプロジェクトチームで進めていきました。

特にキモとなったのは、現地システムと本社システム間のデータ連携を実現するマスターマッピングであり、システム構築フェーズから稼働後の運用フェーズに至るまで、現地各担当者と本社が協力してスピーディに対応するコミュニケーションサイクルを確立していました。

プロジェクトチームを組んでいた業務部門・IT部門両者の間に向けて、システム上で実現したい業務内容・業務内容のシステム実現方法をそれぞれ整理しながら合意を取ることで、私たちも泥臭く中身に入りながらプロジェクトを進めていった事例となります。

レイヤーズでは、戦略策定・業務改革・システム導入/運用、それぞれの局面で貴社のイノベーション・DXに必要となる力をご支援させていただきます。

【出典・引用文献】

図1、3:IPA 独立行政法人情報処理推進機構 「DX白書 2023 ~進み始めた「デジタル」、進まない「トランスフォーメーション」~」、

IPA 独立行政法人情報処理推進機構 「DX動向 2025 ~日米独比較で探る成果創出の方向性 「内向き・部分最適」から「外向き・全体最適」へ~」

関連サービス

#デジタル化戦略・ITマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

越智 啓仁DX・ERP事業部

越智 啓仁DX・ERP事業部

シニアマネージャー

職種別ソリューション