新しい資本主義としてのサステナビリティ・トランスフォーメーションと人・組織変革

今回は、サステナビリティ・トランスフォーメーションを実現していくための『人・組織改革』について具体的な内容と事例をご紹介いたします。

新しい資本主義の潮流

「成長と分配の好循環」により新しい資本主義を実現していくと掲げた岸田政権は、内閣に「新しい資本主義実現本部」を設置するとともに「新しい資本主義実現会議」を開催し、2022年6月には「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(案)」を取りまとめています。このような「今までの資本主義」を修正する流れは国際的な潮流といえます。

振り返ってみれば、アダム・スミスは自由競争の原理を「見えざる手」と称し、ケインズは公共事業など政府が市場に介入することを支持し、ミルトン・フリードマンは再び自由主義を支持しました。このフリードマンの理論は新自由主義と呼ばれて、レーガンやサッチャーの小さな政府、市場不介入、規制緩和等の政策に取り入れられました。

しかし、2020年1月に国際NGOオックスファム(Oxfam)が世界で最も裕福な26人が、38億人の総資産と同額の富を握っているとの報告書を発表しているように、この新自由主義がもたらしたものは、一握りの富裕層が世界の富を独占するという格差社会とも言われています。新自由主義は、自由競争のもたらす繁栄がシャンパンタワーの様に富が再分配されることを期待していましたが、結果としては大きなシャンパングラスに富が貯まっている状態を生み出してしまったと言えます。

ESG・SDGsの潮流

一方、投資の世界では、従来の財務情報だけでなく、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素も考慮したESG投資が大きくなっております。

2006年にUNEP FI(国連環境計画金融イニシアティブ)とUNGC(国連グローバル・コンパクト)がESG投資のガイドラインである責任投資原則(PRI)を公表し、署名機関数は4,419機関が署名し、日本では98機関が署名しており(2021年8月時点)、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)も2015年9月に署名しております。

世界持続的投資連合(GSIA)は2021年7月に、2020年の世界のESG投資額が35.3兆ドル(約3,900兆円)全運用資産の36%だったと発表しております。この様に投資家が投資先の企業に対して、ESG(環境・社会・ガバナンス)への配慮を求める流れを受けて、企業もESGの観点から自己評価し必要な取組みを進めてきております。

また、2015年には国連において、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指した17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っている「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」が採択され、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に総合的に取り組むことが重要とされています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国や企業にも取り組みを求めております。

日本企業においても、社会課題を自社の優先課題として特定し、SDGsに積極的に取り組んでいる企業も多くなってきております。

ステークホルダー資本主義の潮流

こうした流れを受けて、2019年8月に米経営者団体であるビジネス・ラウンドテーブルが従来の株主利益重視の方針を転換し、「すべてのステークホルダーに価値をもたらす」新たな行動原則が公表しました。翌2020年のダボス会議では、企業は顧客、従業員、地域社会、そして株主などあらゆる利害関係者の役に立つ存在であるべきだとして「ステークホルダー資本主義」が宣言されました。

このように新しい資本主義の流れは、世界的な潮流をなしています。

今求められるサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)

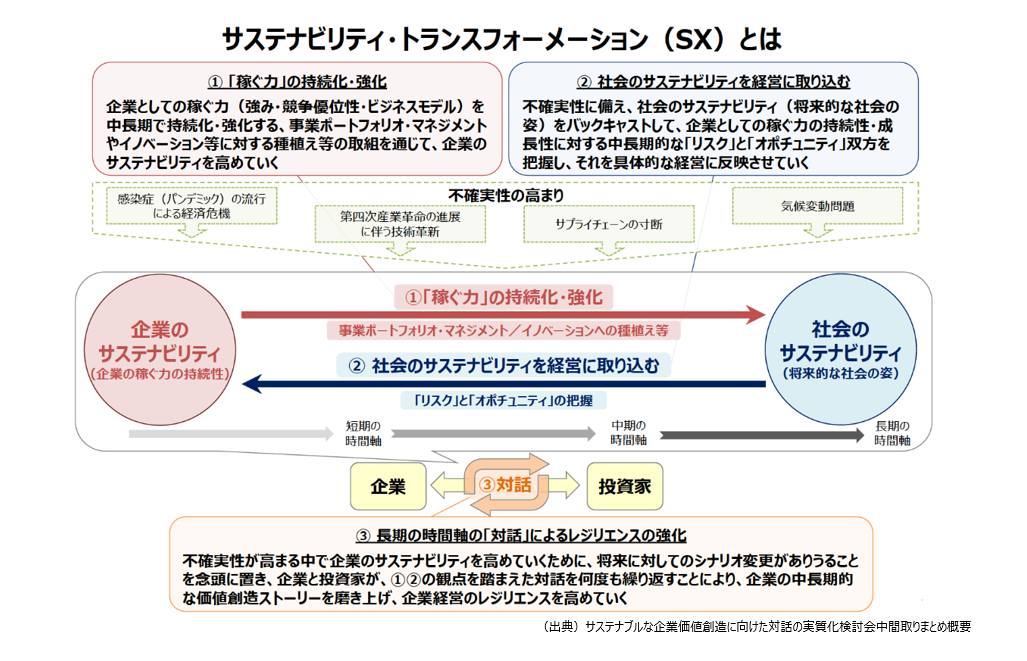

そうした中で、コーポレートガバナンス・コードが、2021年6月に2度目の改定が行われました。今回の改定において、サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)を巡る課題への取り組みの開示が求められています。即ち、日本企業は、サステナビリティ課題へ実質的に取組み、「企業のサステナビリティ」と「社会のサステナビリティ」を同期化するサステナビリティトランスフォーメーション(経済価値と社会価値の同時達成)が求められていると言えます。

【図1】サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)とは

サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)を如何に実現するか

サステナビリティ経営におけるスマイルカーブの実現

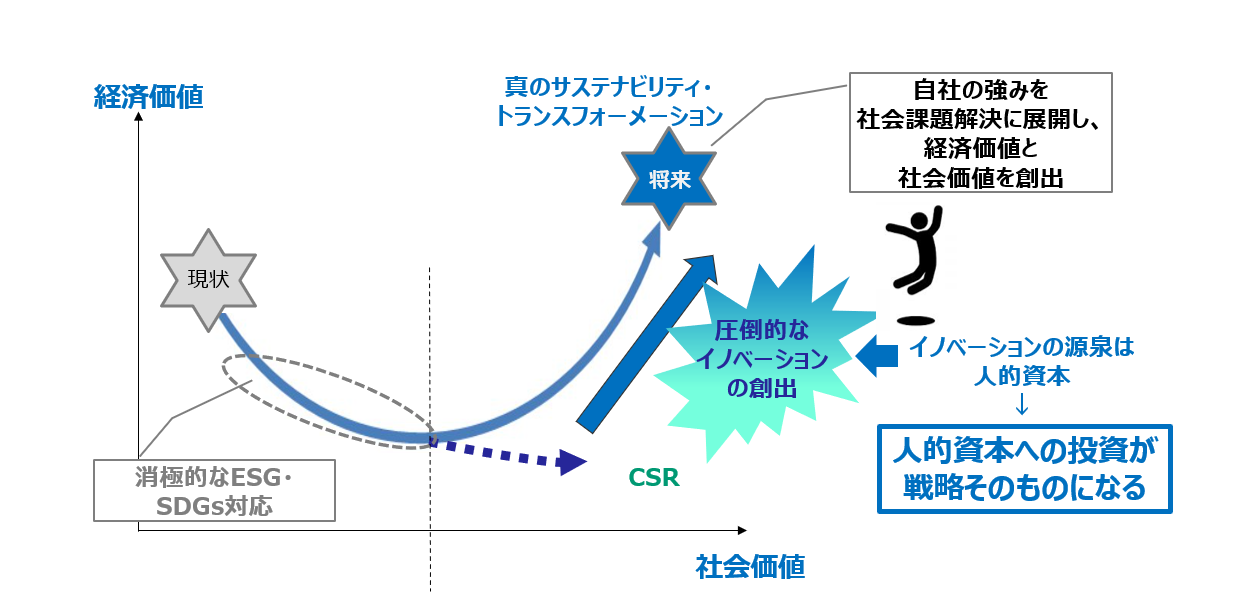

サステナビリティ・トランスフォーメーションは、如何に実現すべきでしょうか。下図のように横軸に社会価値、縦軸に経済価値をとった場合、経営としてサステナビリティ課題に取り組む場合、まずは「社会・環境課題のマイナスを減らす対応」が中心となり、経済価値を低減させる可能性があります。このまま、マイナスを減らすという消極的な対応を取っていくだけでは、社会価値が向上したとしても経済的に立ち行かなくなってしまいます(経済なき道徳は寝言である)。こうした経済価値の低減を補い、経済価値と社会価値の同時達成を実現するためには、圧倒的な『イノベーションの創出』が不可欠となります。

【図2】サステナビリティ経営におけるスマイルカーブの実現

イノベーションとそれを引き起こす人的資本が戦略そのもの

このイノベーションを生み出すのは、人そのものです。従って、価値増殖プロセスの観点からは人は「財」ではなく「資本」であり、イノベーションの創出のためには、それを生み出す『人的資本への投資』が不可欠であると言えます。前述の「新しい資本主義実現会議」においても「人への投資と分配」が提言されています。

シュンペーターがイノベーション理論を唱え、経済活動の新陳代謝を創造的破壊と称しました。経営戦略においては、イノベーションは戦略の一つの要素でしたが、日常的にディスラプターが現れ、創造的破壊を繰り返す今日の経済環境においては、「イノベーションが戦略そのもの」とも言われています。VUCAの時代においては、益々このイノベーションが重要になっており、「イノベーション」を引き起すのは人的資本ですから、ひいては「人的資本が戦略そのもの」になるとも言えます。

日本の人的資本投資は低いのでは?

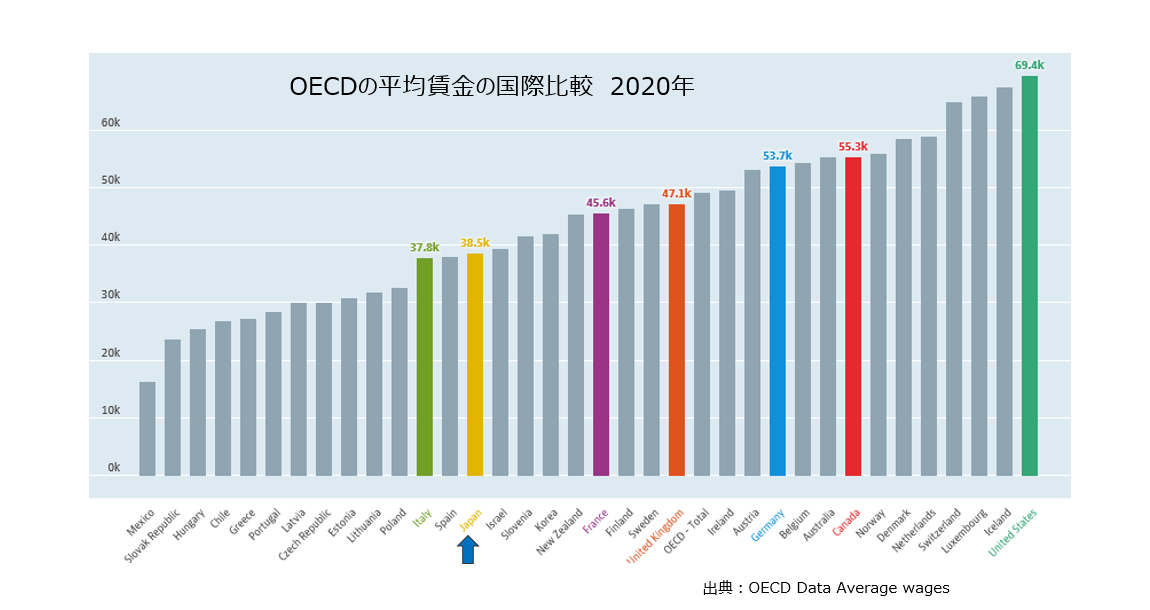

日本的経営の特徴であった終身雇用、家族主義に代表されるように日本企業は従業員を大切にする傾向があります。しかし、日本の平均賃金は相対的に低く、OECD加盟国の中でも低位グループ(22位)に属しており、経済的には決して日本企業は従業員を大切にしているとは胸を張って言える状況ではありません。この失われた数十年の間に、日本においては人材が「投資」ではなく「コスト」と扱われていたのではないでしょうか。それとも、人材が「投資」ではなく「コスト」と扱われていたので、イノベーションが起きず失われた数十年を招いたのでしょうか。

昨今、有名大学の就職先に外資系コンサルティング会社が名を連ねていることが話題になっています。このまま日本企業が人的資本への投資を急がなければ、多くの優秀な人材が外資系企業に流れて行ってしまう可能性が多いにあります。

【図3】OECDの平均賃金の国際比較 2020年

昭和のおじさん会社にイノベーションは起こせるのか?

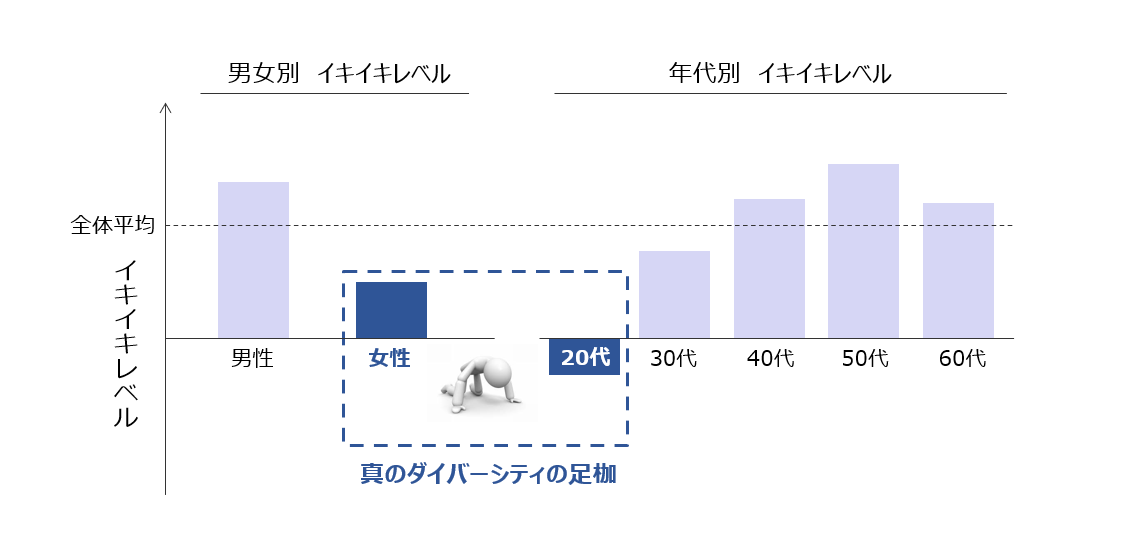

当社の調査では、日本企業の多くのエンゲージメント=イキイキレベルは、下図のように若い人や女性がイキイキしていない結果となっています。このような状況で本当に革新的なイノベーションが生まれるのでしょうか。即ち、日本企業のイノベーションを起こす力を上げるためには、エンゲージメント=イキイキレベルを改善することが喫緊の課題といえます。

近年多くの企業で、働き方改革の名の下「働く環境」を改善してきました。しかし、働く環境を改善すれば「働きやすさ」は向上しますが、イキイキレベルが上がるとは限りません。イキイキレベルは、会社としての目的・存在意義(パーパス)への共感、仕事そのものの価値(楽しさ、目的)、自己決定による達成感などによって向上します。従って、エンゲージメントの問題は、人事的な施策によって対処するというより、仕事そのものを価値あるものに変革することによって解決すべきと考えます。

【図4】20代と女性のイキイキ度が低い

※昭和のおじさん会社(情報のシェアが苦手なおじさんがいる会社)とは、どうでもいい情報を制限し、情報格差による部下の相談を、自分が決めて悦に入る、昭和の上司がいる会社のこと。

SXのためには組織をアップデートすべき!「道徳なき経済は罪悪である」

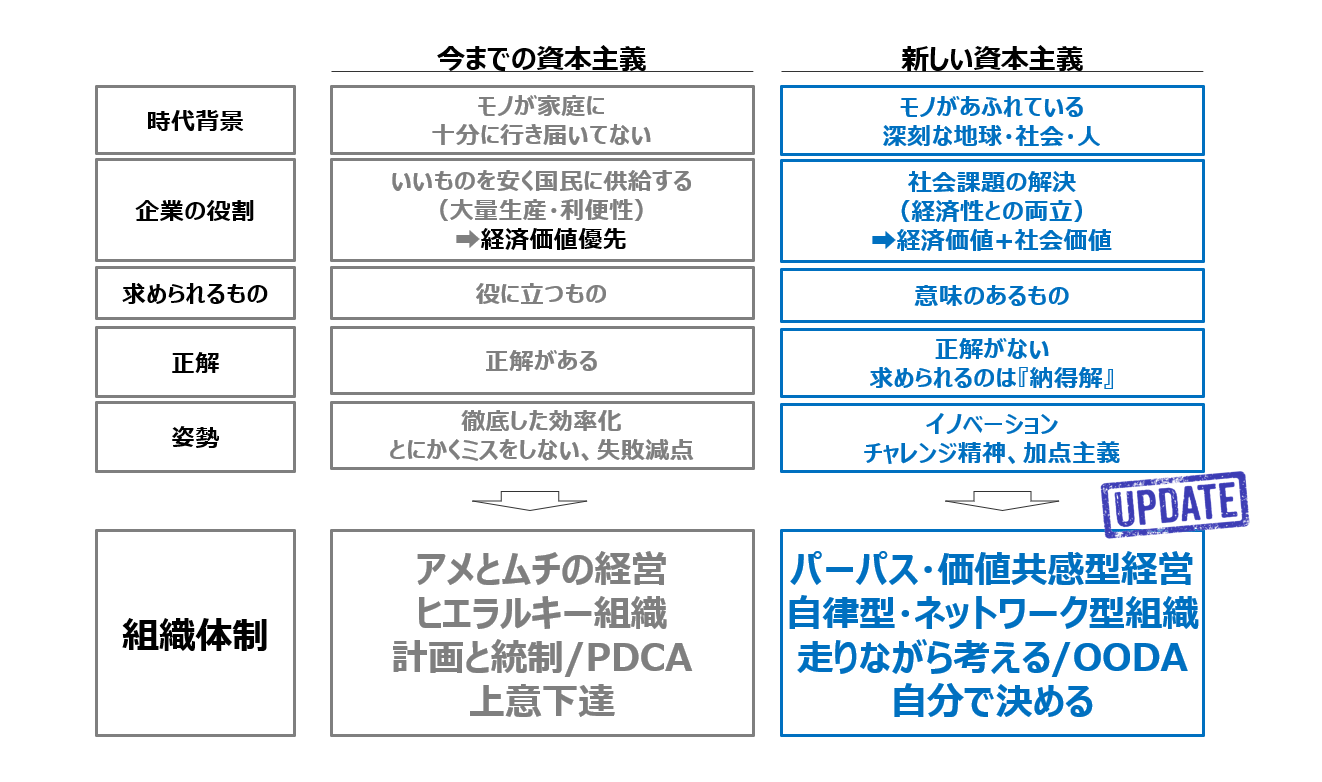

今までは、比較的安定的な経済環境を前提に、経済価値の追及を最優先として、戦略を立案しそのために効果的かつ効率的な組織を作って運営してきました。そこでは、一般に、アメとムチ、ヒエラルキー階層、計画と統制(PDCA)、上位下達といった経営が求められていました。しかし、これからは将来何が起こるかわからないVUCA時代と言われています。従って、今までの経営、組織体制のままでは、当然立ち行かなくなってしまうことが予想されます。例えば、アメとムチや上位下達といった経営手法は、多くの場合モチベーションを低下させると言われております。計画と統制(PDCA)は、激しい環境変化におては、もはや無力化してきているのも事実です。

では、どんな経営や組織がもとめられるでしょうか。色々な考え方はあると思いますが、不透明な環境の中で北極星のように輝くパーパスのもと、社員一人ひとりは一人の大人として自律的に走りながら考えて決める(OODA)、そのような組織が求められるのではないでしょうか。特に、企業のパーパスとして社会課題の解決を掲げ、経済価値と社会価値を同時達成する存在となるためには、経済価値優先で構築した組織をこうした組織にアップデートしていく必要があると思われます。

【図5】新しい資本主義における組織へアップデートする

情報系企業における組織改革

ある情報系企業では、DXの波に乗って成長を遂げました。しかし、数年前から若手社員の離職が多く、それが現場の混乱と疲弊を生み出し、時には品質問題を起こし、お客様満足度も低下するなどの課題が出ておりました。エンゲージメント調査したところ、女性、若手のエンゲージメントが低いことはわかりました。エンゲージメントが低い原因は、会社の向かう方向が分からない、IT化の遅れから業務に単純作業が多く成長が感じられない、何をするにも上長の判断を必要とするなどの声が多く上げられました。

そこで若手中心のプロジェクトを立ち上げ、トップマネジメントとのパーパスに関するディスカッション、定型業務の徹底した廃止・IT化、それによるDXスキルの習得(RPA/BIツール習得、ローコードまたはノーコード開発手法の習得等)、セルフマネジメントを基本とする小チーム制の導入、数値的ノルマの廃止とOKRの導入、チームでの1on1ミーティングの導入等といった改革を順次できるところから進めました。当初は、懐疑的な従業員もいましたが、プロジェクトメンバーが積極的な従業員を巻き込み、改革の輪を広げることにより、エンゲージメントが向上し、離職率も改善してきています。

以上のように、サステナビリティ・トランスフォーメーションを実現していくには人・組織の変革を同時に進めていかなければいけません。日本企業が、失われた数十年を取り戻し、復活を遂げるために避けて通れない道ともいえます。

是非皆様と一緒に人・組織を変革し、経済価値と社会価値の同時達成を実現していきたいと思っております。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

山本 晶代経営管理事業部

山本 晶代経営管理事業部

ディレクター -

堀 優磨HR事業部

堀 優磨HR事業部

ディレクター -

徳永 大経営管理事業部

徳永 大経営管理事業部

マネージャー

職種別ソリューション