社会課題解決で企業価値を高める

~変わり始めたイノベーション~

◆この記事の要約

社会課題解決を通じて企業価値を高める新たなイノベーションの潮流が注目されています。持続可能な成長や社会的責任が企業経営の重要テーマとなる中、社会課題に取り組むことが競争優位の源泉となり、企業のブランド力や収益性向上に直結しています。そこで本記事では、変わり始めたイノベーションの形とその実践方法を解説します。

- 社会課題解決:企業が環境・社会問題に取り組むことで、社会的信頼と市場価値を向上させる戦略。

- 企業価値向上:社会的責任を果たすことでブランド力が強化され、長期的な収益性が高まる効果。

- イノベーションの変化:従来の技術革新に加え、社会課題を起点とした新しい価値創造の動き。

- 持続可能な成長:環境・社会の持続可能性を重視し、企業の成長戦略に組み込む重要性。

すぐにバッテリーが切れるスマホをどうしますか

もし、皆さんはスマホが壊れたり、もしくはバッテリーがすぐに切れてしまったりしたらどうしますか?

【図1】故障したスマホ、すぐにバッテリーが切れるスマホ

修理ではなく買い替えていませんか?もし、修理を検討している方がいた場合に取れる選択肢は、メーカーが認めた公式修理サービスの一択となります。なぜなら、もしそれ以外のところで修理をしてしまうと、メーカー保証自体が消えてしまうからです。実際にスマホメーカーがそうしているということではないのですが、スマホメーカーとしては、修理費用を高額に設定することもできてしまいますし、新製品への買い替えのほうに誘導することもできてしまいます。皆様も故障した場合やすぐバッテリーが切れてしまう場合には、不本意ではあるものの修理ではなく、最新機種に買い替えているのではないでしょうか。

その結果、今何が起きているかというと、古いスマホの廃棄物が増加しています。スマホ製造での温室効果ガスの排出量は巨大であり、新機種を頻繁に買い替えるスタイルは、環境や資源に甚大な負荷をかけています。皆さんも「修理代が高いから買い替える」ということに対して課題意識はあるものの、相手が巨大な権力を持つ大企業であることから、「仕方がない」「そういうものだ」と諦め、不本意ながら暗黙のルールで買い替えるということを受け入れている状態かと思います。この「修理をする権利がないこと」、そして「新機種に買い替えばかりして環境に甚大な負荷をかけていること」に課題意識をもって、新たなあるべき姿を提示した企業が現れます。それがFAIRPHONE社です。

社会課題解決で企業価値を高めたFAIRPHONE社

FAIRPHONE社は2013年にオランダで創業した、修理のできるスマートフォンの製造販売会社です。

「修理ができず、廃棄物が多くなる状況はおかしい!修理する権利を取り戻そう!」という社会運動としてビジネスをスタートさせます。愛用者数は当初約25,000人でしたが、あっという間に約400,000人以上となり、非常に競争の激しい市場において一定の存在感を持つまでに成長しております。

そして、世の中への影響としても、2020年にはEUで、2023年にはアメリカで修理する権利を保護する法律が施行されました。社会課題を解決するイノベーションを創出し、成長した企業となります。

2007年初代iPhoneが発売された時、スティーブ・ジョブズのイノベーションは世界を変えました。

しかし、買い替えるスタイルが環境と資源に甚大な影響を与える形になってしまったので、修理できるスマートフォンを生み出したFAIRPHONE社が、新たなイノベーションを生み出しました。FAIRPHONE社は社会課題を解決する形でのビジネスをスタートさせ、存在感を持つまでに成長しています。

同様に社会課題を解決する形で成長していった企業としては、TESLA社やpatagonia社が該当します。

TESLA社は、「化石燃料に依存する文明のあり方に終止符を打つ」というビジョンを掲げ、社会課題を解決し、創業から20年で世界で最大規模の時価総額を持つ自動車会社になりました。

またpatagonia社は、ミッションステートメントを「地球から奪うよりも沢山地球に返す!」という想いを込めて、2018年に「私たちは故郷である地球を救うためにビジネスを営む」へと改訂し、環境保護と社会的責任を重視する企業として、トップクラスに名前が挙がる企業となりました。

本記事の参考文献として、書籍「クリティカル・ビジネス・パラダイム」山口周(著)を活用しております。是非一度お手に取っていただきご一読ください。

自分で人生の選択肢を決定できることを最優先

もう1社、社会課題解決の企業をご紹介します。

もし、皆様のご両親やかわいがってくれた祖父母が認知症になった場合に、徘徊などの危険行為から守るという理由で、不本意ではありますが行動制限が多数存在する施設に入れたいでしょうか。

【図2】行動制限が多数存在する施設

認知症を持つ人たちが「自分で人生の選択肢を決定できる」ことを最優先した施設があります。

それがhogeweyk社(ホグウェイ社)です。2009年にオランダで創業した、入居者が自由を失うことのない認知症高齢者用の施設・居住区を運営する会社で、最期まで人生に選択肢をもたらす環境を提供しています。※参考:「hogeweyk社(ホグウェイ社) HP」

上記ホグウェイ社のHPを見ていただくと、入居者たちは自由な移動が可能で、日常とほぼ変わらない形になっています。レストランで息子さんとお酒を飲んでいる写真もあります。仲間との食事、買い物、音楽を楽しみ、趣味を楽しむ風景が映し出されています。入居時に40の質問に回答してもらい、ライフスタイルにあった居住区に住んでもらいます。最期まで人生に選択肢をもたらす環境づくりを大切にし、居住者は敷地内を自由に散歩したり、スーパーで買い物をしたり、会いに来る家族や友人と交流が可能です。

認知症患者が徘徊などの不穏な行動をする根本には「不安」があります。いつもと違う環境などが要因となってしまうという説もあります。そこで、ホグウェイ社では問題が起こるといきなり「隔離」などの対策を取らずに、観察をして原因を特定後、解決していきます。世の中での「事故件数を減らそう!」といった数値目標に走りがちなところに対して、ホグウェイ社は人間としての尊厳が守られているのかを重視しています。自分の家族であれば、やはり最期まで今までどおりの自由な生活を送ってほしいと願います。ホグウェイ社はそれを実現した好例といえます。

SDGs の17ゴールの次、18番目のゴールは何か

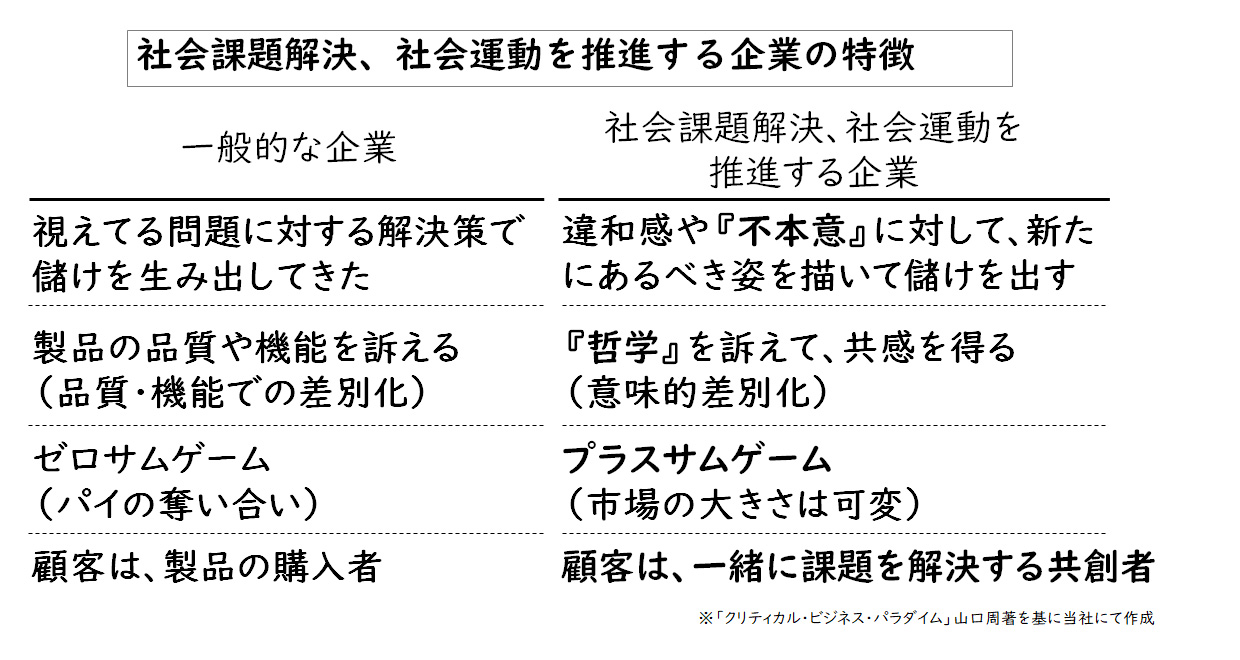

社会課題解決型の企業の特徴としては、違和感や不本意に対して新たにあるべき姿を描いて「儲け」を出している点が挙げられます。製品の品質や機能を訴えるのではなく、哲学を訴えて共感を得ています。つまり、品質・機能での差別化ではなく、意味的差別化を重視します。また、パイの奪い合いのゼロサムゲームではなく、プラスサムゲームとして新たな市場を創り出しています。顧客は製品購入者ではなく、一緒に課題を解決する共創者となっていくわけです。

【図3】社会課題解決、社会運動を推進する企業の特徴

SDGsの17のゴールに関しては、これは各社実行あるのみです。では、「あなたの企業では、18番目に何を掲げるのでしょうか?」 ここが非常に重要なポイントだと思います。17のゴールも非常に大事ですが、まだ認識されていない違和感や不本意に対して、新たにあるべき姿を描いて、イノベーションを創出する企業が、「儲け」を生み出し、企業価値を高めていきます。

- 修理ができないのはおかしい、修理をする権利を取り戻そう

- 化石燃料を使っているのはおかしい、太陽光発電や風力発電に切り替えていくべき、

そのためにもバッテリーが重要になる - 認知症患者に自由がないのはおかしい、人生の選択を最期まで最優先させる

といった違和感や不本意に対し、新たなあるべき姿を描いて社会課題解決をしてく企業が求められています。日本にはもともと「三方良し」の精神が根付いています。二宮尊徳氏の「道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は寝言である」という名言にもあるように、日本には社会課題解決に対する精神が根付いているともいえるでしょう。社会課題解決型の企業に変革してくことが今求められています。

なぜ日本企業は成果が出ないのか

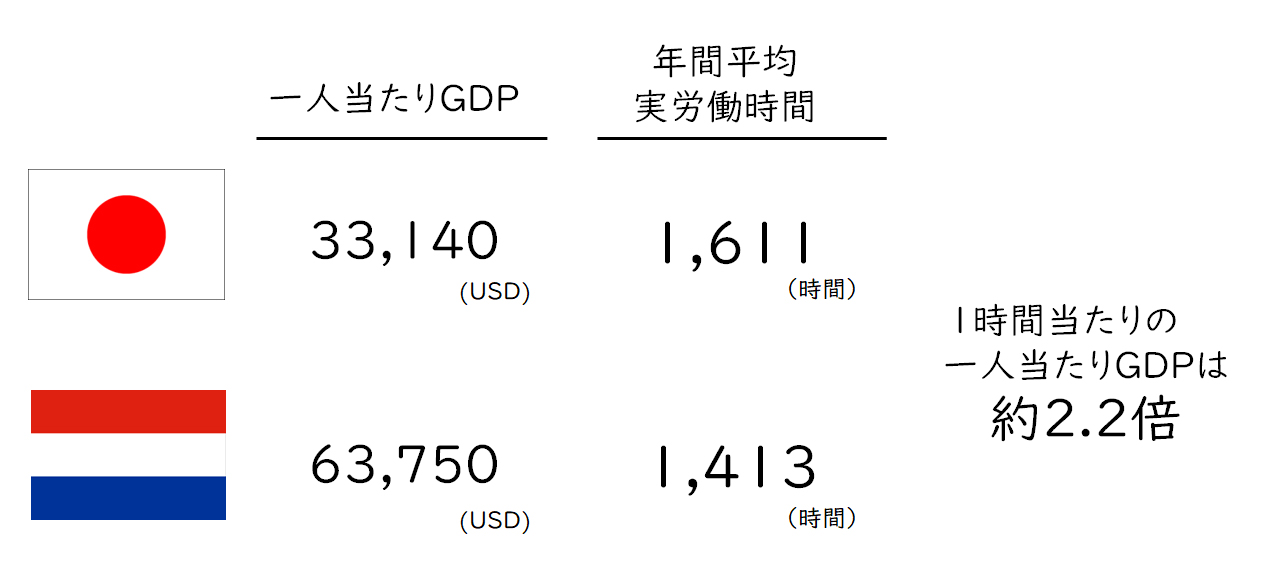

2024年7月にプレスリリースにて発表させていただきましたが、レイヤーズは日本企業のグローバル経営を支援するために、各地域に根差したファームとの戦略的提携をいたしました。その中の1社、オランダのBerenschot社の方にはレイヤーズ本社にも来ていただき、様々なディスカッションをいたしました。例えば、オランダと日本の一人当たりのGDPを比較すると、日本は33,140ドル、かたやオランダは63,750ドル。さらに年間平均実労働時間は、日本は1,611時間、オランダは1,413時間。1時間当たりの一人当たりGDPでは、オランダは日本の2.2倍になります。

【図4】オランダと日本の比較

※出典:一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター 『2022 年の VC 投資動向 米国・欧州・中国・日本の 4 地域比較』

そこでオランダ人からの疑問です。日本企業で働く個人個人は本当に素晴らしい人が多くいます。でも、オランダと比べると、労働時間は長く、一人当たりGDPは低く、日本企業の皆さんは、「会社で何をしているのですか?」とけっしてバカにしているのではなく普通に疑問に思って質問してきます。

我々日本人は何か働き方や組織のあり方がおかしいのかもしれません。日本企業で働く個人個人は本当に素晴らしい人が多くいます。 しかし、なぜか日本企業は成果がでません。それは、個人の熱意や創造性、生産性を引き出せていない「組織」が問題なのです。今の日本は何が起きているのか、一橋大学の野中様が日本企業の3大疾病を指摘しています。それは、「過剰な計画」「過剰な分析」「過剰な法令順守」です。日本企業は本来業務よりも過剰な計画や分析をしすぎなのかもしれません。

イノベーションの起点となる「ヒト」で勝つ組織作り

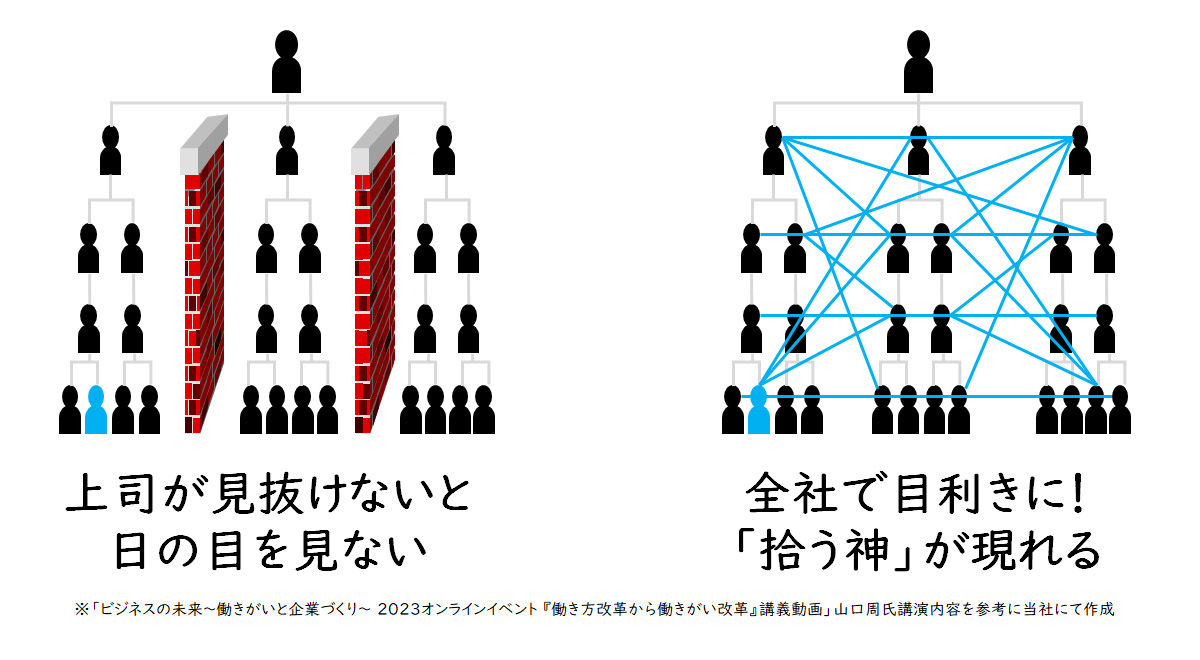

最終的に成功したヒット商品やイノベーションは、最初は組織の中で否定されても、諦めずに動きまわることで「拾う神」が現れ、「それ面白いね!」と評価され、最終的な成功につながっていきます。

例えば、ポストイットなどがその代表例です。イノベーション創出のために、個人として大切なことは「拾う神」に出会うまで動き回る「多動力」です。組織としては【図5】左側の組織の場合には部門間の壁があり、せっかくよいアイデアを生み出したとしても、上司が見抜くことができなければそのアイデアは日の目を見ません。一方【図5】右側の組織であれば、上司に見抜く力がなくても全社で色々なところに相談してアイデアを紹介していけば、「拾う神」が現れて日の目を見る可能性が高まります。

【図5】イノベーション創出のために組織として大切なこと

【図5】右側の組織を実現するためには、「心理的安全性」が重要となります。いつでも誰にでも相談できるということがポイントとなります。また、イノベーション創出のためには両利きの経営として、知の探索と知の深化の両方が大切ですが、日本はどうしても知の深化に寄っていってしまいます。知の探索と相性がいいのがネットワーク型組織であり、知の深化と相性がいいのがヒエラルキー組織なので、日本企業の多くはヒエラルキー組織ですから、どうしても知の深化のほうに寄ってしまうというのも自然の流れです。知の探索のためには現状の組織体制から抜け出し、「出島組織」をつくるのが有効な手段であり、多くの企業が取り組んでいます。

社会課題解決型のイノベーションに限らず、イノベーション創出のためには、個人は多動力、組織は心理的安全性が必要であり、またダイバーシティや実行していく新規事業開発のプロセスの構築など様々な要素の整合性をとっていくことが重要となります。イノベーション創出にご興味のある方は、是非とも一度お打ち合わせのお時間をいただき、詳細な内容を当社からお伝えし、ディスカッションをさせていただければと思います。イノベーションの起点となる「ヒト」で勝つ組織作りを実現して参りましょう。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

石井 哲司経営管理事業部

石井 哲司経営管理事業部

マネージングディレクター

税理士 -

島田 帆菜経営管理事業部

島田 帆菜経営管理事業部

シニアコンサルタント -

水野 この経営管理事業部

水野 この経営管理事業部

コンサルタント

関連するコンサルティング事例

職種別ソリューション