全人格経営のすゝめ

~社員は一人前の大人である~

かつて「勤勉」と言われた日本の社員は、どこに行ったのでしょうか。このままでは失われた30年から脱出しようとしていながらも、早晩失速してしまうのではないでしょうか。

今回は、社員を一人前の大人として捉えて仕事を任せることにより、社員のエンゲージメントを向上させ、イノベーションを起こす全人格経営についてご紹介します。

組織人格と個人人格、それを包摂した全人格

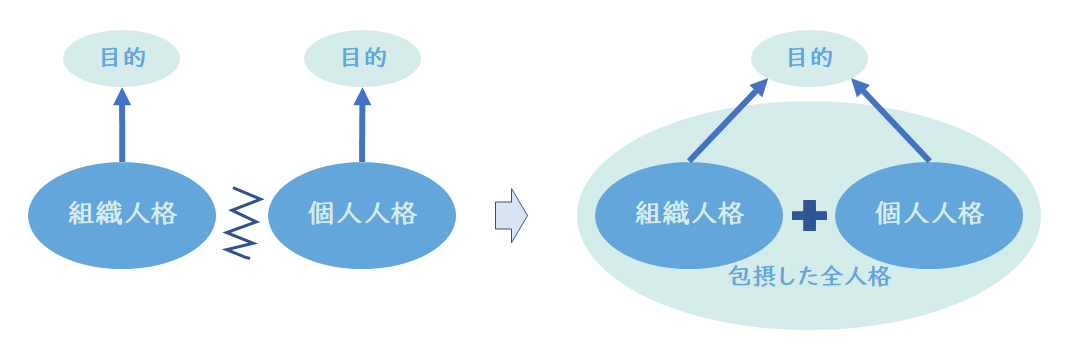

経営学者バーナードの組織論によれば、組織における人格には「組織人格」と「個人人格」があると言われます。

「組織人格」は組織の役割に規定された存在としての人格であり、「個人人格」は組織に関わらない個人的な存在としての人格です。組織に関与する行動は、組織目的と個人目的の二重の目的の下での行動であると二元論的にとらえています。

バーナードの組織論は経営学の古典として広く知られていますが、毎日本来の自分を置いて仮面をつけて社会に出て行く、いつか置いていった自分を見失ってしまう、それに伴う喪失感、これが本当に幸せなことなのでしょうか。

全人格経営は、組織の中で人を「組織人格と個人人格を包摂した全人格」として捉える経営です。人を人として正しくみる経営であり、組織人格と個人人格が包摂され、人々が同じ目的の下で正しい行動をとる経営と言えます。

【図1】組織人格と個人人格、それを包摂した全人格

セムコ社の「奇跡の経営」とは

全人格経営の代表的な会社としてセムコ社(ブラジル)があります。

「奇跡の経営 The Seven-day Weekend」の著者であり、セムコ社の2代目経営者であるリカルド・セムラーは、人を大人として正当に扱うことが重要であると説きます。

セムコ社では、決まったCEO、CIO、COOがいない、人事部がない、レポートの義務がない、社員を監視・監督・管理しない、財務諸表をすべて全社員に公開する、給与を社員が自己申告で決めるなどといった様々な特徴があります。一言で言えば、一人前の大人の社員によるセルフマネジメント経営です。

セムラーは、会社で働くことが社員にとって辛く疲れ果ててしまう、そして週末に次の苦痛である5日間に備える、などというのは人間が本当に望んでいることではない、仕事をするのも週末と同様に社員が心から望むことであって働けば働くほど元気が出てくる、そういった休日のように充実した日々であるのが本来のはずだ、と説きます。

このように、セムコ社では、社員を一人前の大人として捉え、組織で働くことが個人の楽しみであるような経営を実現しています。

日本的経営の本質は、「和によるやりがい経営」ではなかったか

トヨタ生産方式の真髄は、分業によって「作業」を生み出したアメリカ型経営に対し、従業員が「仕事」を行い、目的に向かってやる気と工夫によってカイゼンを生み出していく点だと言われています。

また、京セラのアメーバ経営に代表される京都の企業群で行われている、小集団が1つの会社のように活動する経営スタイルが成果をあげていました。

このように、戦後の焼け跡の中から、皆で一緒に明日を夢見て努力していた「和によるやりがい経営」が日本的経営の本質だったのではないでしょうか。そこでは、人の喜びを自分の喜びとして感じ、苦楽を共にできる家族のような信頼関係を大切にした家族主義的経営が行われることが多かったといえます。これは、全人格としてお互い認め合い、助け合い、お互いの役割を果たしていく経営とも言えます。

こうした日本企業からやりがいが失われたのは、成果主義に代表されるように目標のみが提示され、社員がその仕事の本来の目的や意味を見失い、工夫もなくただ単に決められた「作業」をしているだけで、自分の存在意義を見失ってしまったからかもしれません。

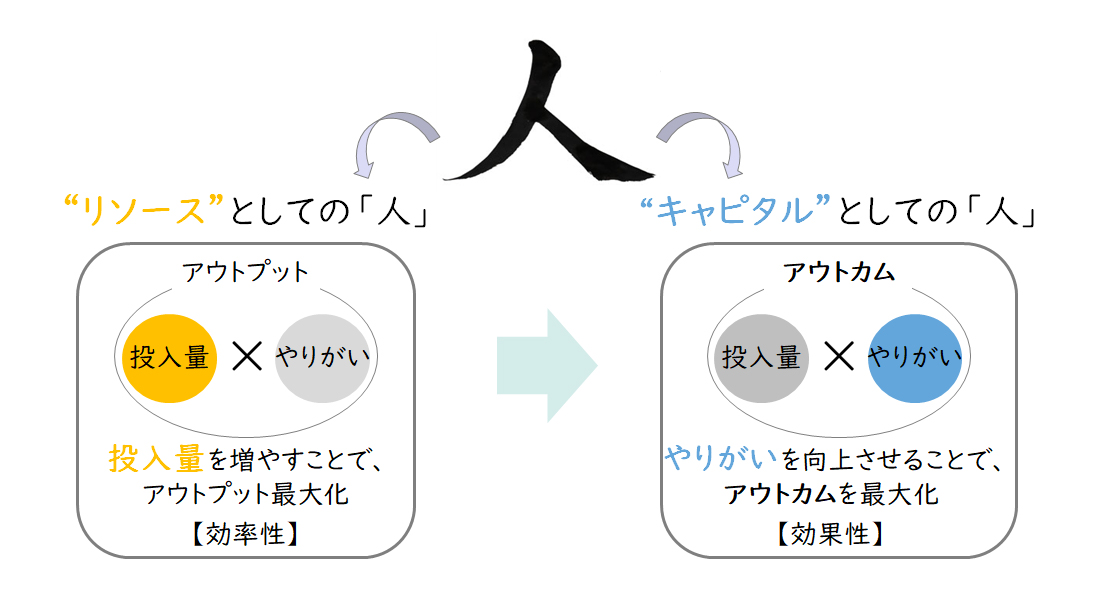

日本企業は、失われた30年において人を「価値を生み出すキャピタル」ではなく「リソース」としてとらえ、給与や報酬をコストと見なしていったことで、大事なものを失ってしまったのかもしれません。

【図2】“リソース”としての「人」、“キャピタル”としての「人」

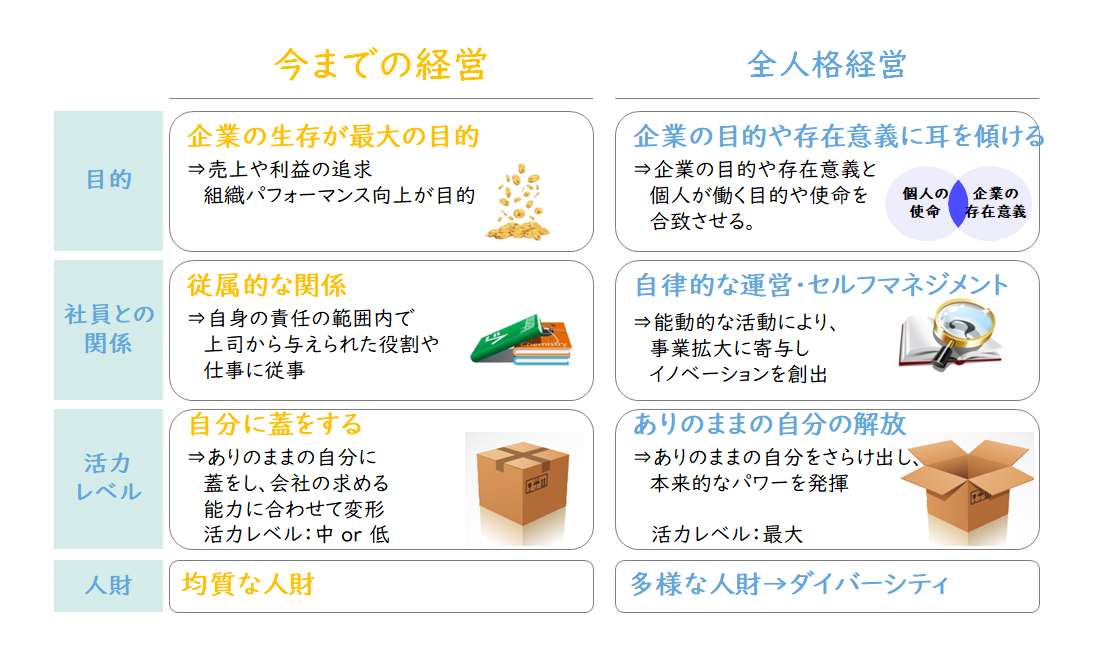

全人格経営の4つのポイント

全人格経営について、4つのポイントをご紹介します。

【図3】今までの経営と全人格経営

企業の目的や存在意義に耳を傾ける

<>p企業の目的や存在意義と個人が働く目的や使命を合致させます。その上で目的や存在意義から何が正しいことかを社員一人ひとりが考えていきます。昨今では経営においてパーパスの重要性が説かれていますが、全人格経営でも同様と言えます。

自律的な運営・セルフマネジメント

社員に権限を委譲し、社員の能動的な活動により事業拡大などに寄与していきます。社員に上下関係はありませんし、情報格差もありません。一人ひとりの社員が意思決定に必要な要素にアクセスでき、自ら正しいことを判断していきます。

ありのままの自分の解放

社員がありのままの自分をさらけ出し、周りがそれを受け入れる環境を作ります。所謂、心理的安全性(詳細は後述)が確保された環境です。これにより、一人ひとりの本来的なパワーが発揮され、モチベーションが向上します。

多様な人財(ダイバーシティ)

企業の目的を達成するために多様な人財を受け入れます。多様な人財とは物事の捉え方が多様な人財です(コグニティブダイバーシティ)。多様な視点や意見をもった人材により組織にダイナミズムが生まれ、イノベーションが創出されることが期待できます。

このように全人格経営は、今までの経営と大きく違った経営と言えます。

全人格経営とイノベーション

昨今、日本企業に必要なものはイノベーションと言われますが、イノベーションはどのように起こせば良いのでしょうか。

イノベーションを定義したシュンペーターは、イノベーションは知と知の「新結合」によってもたらされると言います。

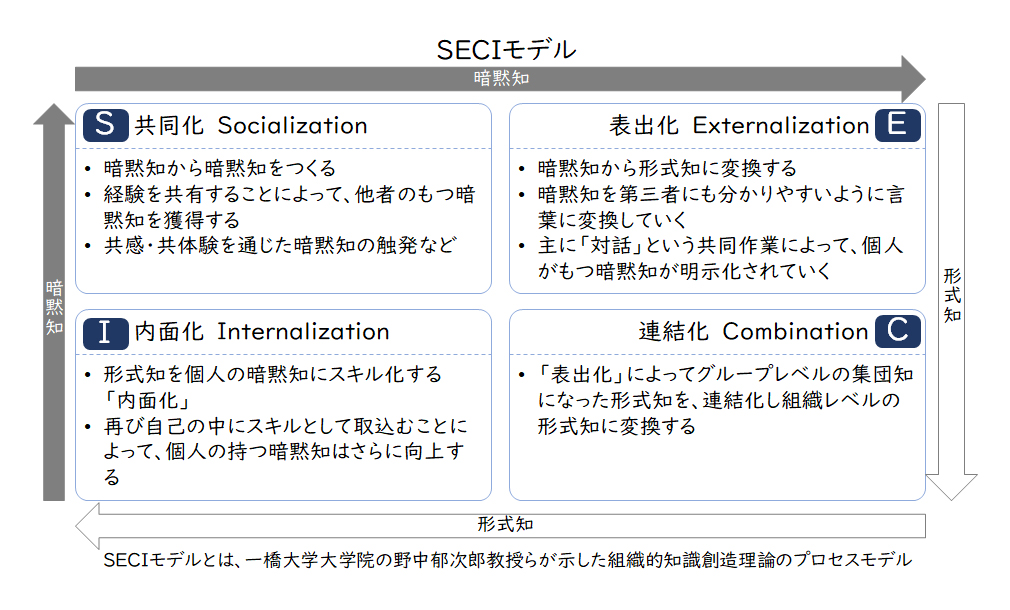

一橋大学大学院の野中 郁次郎教授らは、組織的知識創造理論のプロセスモデルをSECIモデルとして提唱しています。

【図4】一橋大学大学院の野中郁次郎教授のSECIモデル

野中 郁次郎教授は、SECIモデルは人格がそのままぶつかりあうことによる知の創造である、人間は暗黙知の方が豊かであり、それを取り込まない知識創造はあり得ない、「人格」がぶつかり合う暗黙知を含めた「知」のやり取りが不可欠である、と述べています。すなわち、全人格のぶつかり合い(知的コンバット)を通じ、共感が生まれ、暗黙知を獲得するのです。

このようにイノベーションを起こすためには、全人格経営が必要なのです。

社員がお互いの全人格を認め合う

社員がお互いの全人格を認め合うことの大切さを、心理的安全性、1on1ミーティングといった最近よく見るキーワードから考えます。

心理的安全性は、組織やチームの中で発言しても誰もがそれを受け止めてくれ、自分らしくいられる安心感があることをいいます。

Googleが社内調査で、心理的安全性の高いチームは、離職率が低く、他のメンバーの多様なアイディアを活用し、収益性が高いといった結果を見つけ、注目を集めてきました。こうした心理的安全性は、お互いに全人格を認め合うことが前提になるのです。

悩みや不安に寄り添いながら成長を促す1on1ミーティングも同様です。組織人格同士でやってもうまくいきません。全人格を認め合うことからスタートしなくては、悩みや不安に寄り添えないからです。

心理的安全性を高めたい、1on1ミーティングを活用したいといった企業で、うまくいかないケースもよく見かけますが、社員を全人格として捉えていないことに原因があるのではないでしょうか。これらは、形だけマネすることはできません。会社としての社員に対する考え方そのものを変える必要があるからです。

以上のように、今回は全人格経営のポイントをご紹介いたしました。

詳細については是非お問い合わせください。今後も皆様と一緒に、日本的経営の良さであった「和によるやりがい経営」を実現していきたいと思っております。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

石井 哲司経営管理事業部

石井 哲司経営管理事業部

マネージングディレクター

税理士 -

青柳 智子経営管理事業部 兼 BPO事業部

青柳 智子経営管理事業部 兼 BPO事業部

マネージングディレクター -

小野 智貴HR事業部

小野 智貴HR事業部

シェアードサービスビジネスユニット

シニアマネージャー

職種別ソリューション