なにかあったらどうすんだ症候群

~リスク回避型経営の罠~

しかし、このような状況において、失われた30年の間に蔓延したリスク回避型行動「なにかあったらどうすんだ症候群※」から抜け出せなければ、日本企業の復活さらには日本経済の復活は不可能です。昨今も企業の不祥事が繰り返されていますが、その裏にはこの「なにかあったらどうすんだ症候群」が潜んでいます。

今回は、日本企業における「なにかあったらどうすんだ症候群」の症状と対処をご紹介します。

※「なにかあったらどうすんだ症候群」は元陸上選手の為末大氏がSNSで発信した言葉です。

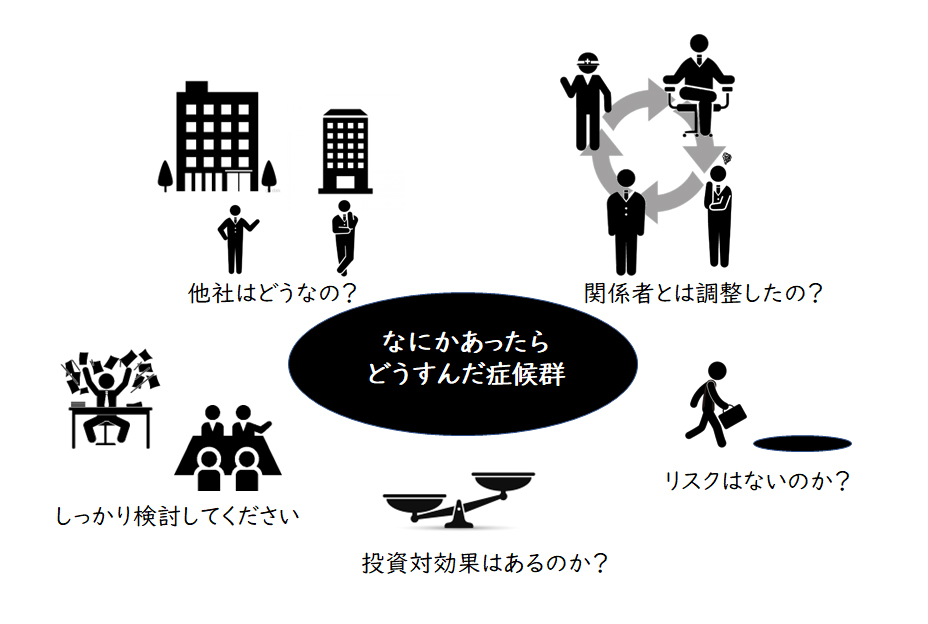

「なにかあったらどうすんだ症候群」の典型的な症状

当社では、企業の皆様と企業の変革に向けた様々なプロジェクトを推進しております。その中では、まさに「なにかあったらどうすんだ症候群」に該当する会話を頻繁に聞きます。

- 他社はどうなのか?

- 関係者とは調整したのか?

- リスクはないのか?

- 投資対効果はあるのか?

- しっかりと検討してください

【図1】「なにかあったらどうすんだ症候群」の会話

今回は、何か新しいことを始める時によくある「なにかあったらどうすんだ症候群」の人々の会話をご紹介します。

他社はどうなのか?

問1:他社はどうなのか?

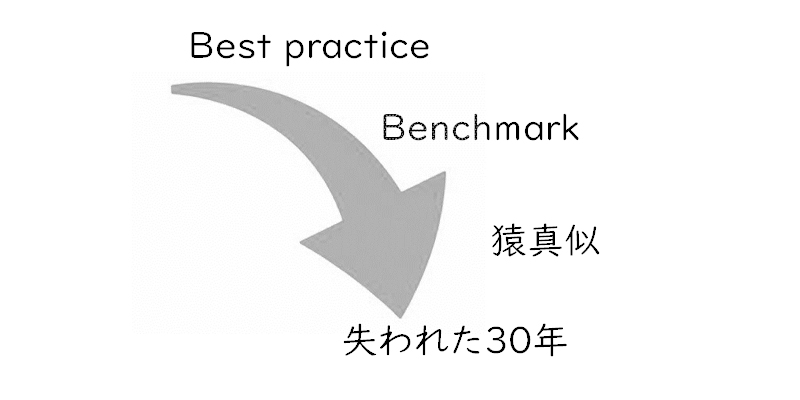

マイケルポーターの「競争の戦略」が1980年に出版され、競争戦略は80~90年代の戦略的なバズワードとして頻繁に議論されました。また、1980年代には他社ベンチマークが有力な経営手法とされ、「これがベストプラクティスだ」も頻繁にうたわれてきました。

日本の失われた30年は、正にこの他社を研究して戦略を考えるといった「猿真似戦略」の罠にはまってしまったのではないでしょうか。

【図2】ベストプラクティス問題

世阿弥が『風姿花伝』で述べているように、真似ることは決して悪い事ではありません。真似ることによって本質に迫っていくことが重要なのです。しかし、表面的に他社を研究して対応してしまうと、当然他社との同質化を招いてしまい、価格競争に陥り、創造性と収益性を犠牲にしてしまいます。

こうした表面的な「猿真似戦略」に慣れた方々が発する問いが、「他社はどうなのか?」です。彼らは、他社がやっていなければチャンスとは捉えずに、「他社がやっていれば安心し、他社がやっていなければ不安」になります。変革への躊躇、新しいことに踏み出す勇気のなさを表している問いと言えます。

したがって、変革を推進するためには、同じ質問でも、他社がやっていなければチャンスと思うようなマインドにチェンジしなければいけません。

関係者とは調整したのか?

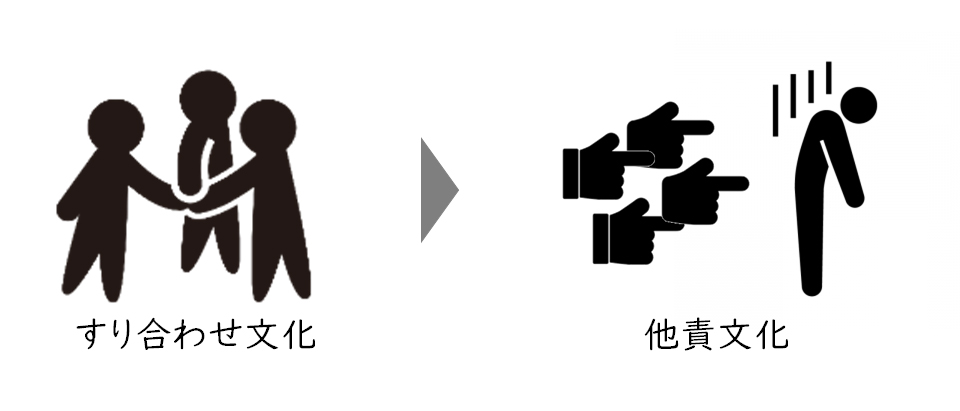

問2:関係者とは調整したのか?

「和を以て貴しとなす」は、日本人の大切な価値観です。早稲田大学 藤本教授が述べているように、メーカーにおける「すり合わせ」は日本の国際的競争力の源泉となっているものです。

しかし、この問いは自分の責任を曖昧にし、関係者への責任転嫁を図る言葉となっているのが現実です。すなわち、私だけが決めたのではない、関係者も納得したのではないか、と。

【図3】他責文化

また、新しいことは尖ったことが含まれますが、関係者との調整をすればするほどこの角が取れて丸くなり、当たり前のことになってしまいます。

したがって、関係者との調整は、関係者の意見を聞くというより、変革の本質を関係者に伝え、説得していくことです。変革者たちの熱意が伝わるような調整は、関係者のマインドを変え、変革への推進力につながります。

リスクはないのか?

問3:リスクはないのか?

これほど、酷い問いはありません。新しい事ですから当然リスクはあります。どんなリスクがあり、どう対処するかを考えるべきですが、リスクと対処を考える前にリスクに怖気づいてしまっているのです。リスクがあるから怖気づいていては、いつまでたっても変革することはできません。

【図4】リスクvsチャレンジ

リスクが顕在化したときの対処を決めておけば、リスクは「恐怖(危険や危機)」ではなく、「不確実性(確率論)」となるのです。

また、日本人はリスクを言葉に出すことを非常に躊躇する「言霊文化」があります。しかし、リスクマネジメント観点からは、リスクは躊躇なく広く特定することが重要ですので、是非この心の壁を壊してください。

この問いは、それぞれの方々のマインドによる部分でもありますが、「企業として失敗を許す文化か」も大きく影響を与えます。変化の少ない時は失敗も少なく、失敗は悪かもしれません。しかし、変化の激しい不確実な時代では、失敗は成功の母であり、果敢にチャレンジする企業文化が不可欠ではないでしょうか。

投資対効果はあるのか?

問4:投資対効果はあるのか?

昨今は「Volatility:変動性」「Uncertainty:不確実性」「Complexity:複雑性」「Ambiguity:曖昧性」の頭文字をとってVUCAの時代と言われています。VUCAの時代に、今からやる事の効果が確実に分かればこんな楽なことはありません。この問いは、現在の延長線上に未来が存在する直線的な思考の結果なのです。

確かに、失われた30年の間、日本経済は停滞していました。その中では、高度成長期に比べ、直線的な未来が予想されたのも事実です。しかし、これからもそれが通用するとは到底考えられません。確実な未来が視えなくても決断することがこれからは求められているのです。

また、各社で挙って取り組んでいながらあまり成功しているとは言えないDX化推進でも、これに類似した問いがあります。「それでどれだけ効率化するのか?何人減るのか?」です。未来志向であるDX推進に対し、失われた30年でコストカットしかしてこなかった人々が発する問いです。

しっかりと検討してください

結論:しっかりと検討してください。

上記の4つの問いの結論が、何も決めず結論を先延ばしにする事です。

「検討使」といった言葉もありますが、多くの企業において、この「検討使」が多すぎるのではないでしょうか。上司からの依頼には「しっかりと検討していきます」、部下へ指示は「しっかりと検討してください」と結局何もやらず、何も決めない方々がいることが日本企業の大きな課題ではないでしょうか。

これからは、しっかり決めて、しっかりやり遂げる変革者のマインドを持った方々が求められていくと言えます。

やってみよう、やってみなけりゃわからない

最近の経営理論においても、不確実性の高い環境においては、試行錯誤的な戦略が推奨されています。過去から現在になったのは「必然」ではなく、「偶然」であるということです。すなわち、未来は当然予測不能であるということです。どの未来になるかは確率論であり、試行錯誤しながら適応していくことです。GoogleのSPRINTが有名ですが、こうした試行錯誤的経営は、GAFAの成功とともに広がってきています。

【図5】Let’s Try

「やってみよう、やってみなけりゃわからない」が当たり前になる会社に変わらなければ、日本企業はイノベーションを生み出すことができなくなります。もし、「なにかあったらどうすんだ症候群」に罹っているかなと感じましたら、是非弊社にご相談ください。皆様と一緒に日本企業を変革していきたいと思っております。

関連サービス

#ガバナンス・リスクマネジメント強化

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

石井 哲司経営管理事業部

石井 哲司経営管理事業部

マネージングディレクター

税理士 -

徳永 大経営管理事業部

徳永 大経営管理事業部

マネージャー -

木村 祐也経営管理事業部

木村 祐也経営管理事業部

マネージャー

職種別ソリューション