属人化を放置しない!

電力業界を例に学ぶ業務改善の考え方と具体策

◆この記事の要約

日々の業務を営む現場では、業務の属人化という問題が顕在化することが少なくありません。そこで本記事では、電力業界を切り口に、制度変化や業務の複雑化がなぜ属人化を生み出すのか、どのようなリスクをもたらすのかを解説します。電力に限らず多くの業界や部門に通じる背景と、解消に向けた具体策を知りたい企業担当者に最適な内容です。

- 属人化の原因:電力業界をはじめ、少人数体制や制度の複雑化により業務知識が特定の担当者に集中。他の人が参入しづらく、固定化が進みやすくなります。

- 属人化のリスク:引き継ぎが困難になることでチーム拡大や人材育成が進まず、業務改善やコスト削減の余地も見えにくくなり、組織の柔軟性が低下します。

- 解消の具体策:情報収集・加工・出力の流れを明文化し、判断要否・知識・リスク有無で業務を分類。BPOやDXで属人業務を効率化・外部化する方法があります。

変化する電力業界のルールと背景

電力は、私たちの生活や産業を支える「止められないインフラ」です。しかし近年、海外の情勢や燃料価格の変動といった外的要因が、国内の電力供給の安定性にも影響を及ぼしています。このような状況下で、政府は国民生活への影響を最小限にとどめるために、様々な策を講じています。

例えば、2023年から始まった「電気・ガス価格激変緩和措置」は、急激なエネルギー価格高騰に対し、国が一部料金を肩代わりする支援策です。電気代やガス代の値上がりが家計や経営を圧迫しないよう、短期的対策として講じられました。

さらに、地球温暖化対策の一環として再生可能エネルギーの普及を後押しする仕組みも登場しています。「オンサイトPPA」は、企業が自社の敷地内に太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を直接自社の事業で活用する契約形態です。設備の設置・保守はPPA事業者が担うため、企業側は初期投資を抑えつつ、再エネの利用拡大や電力コストの安定化、環境貢献といったメリットを得られるのが特徴です。

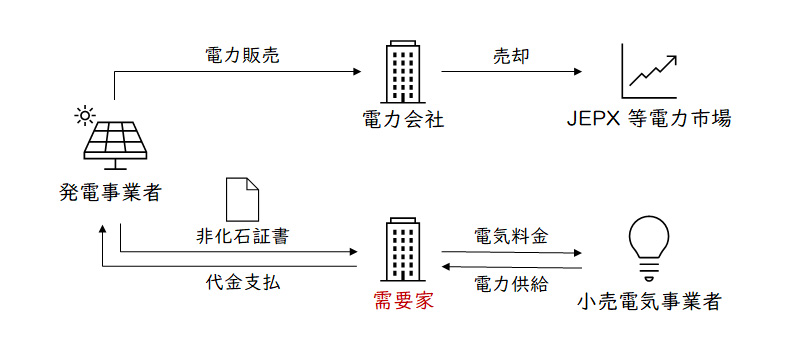

そこから発展して、「バーチャルPPA」という仕組みも登場しています。企業が発電事業者と仮想契約を結ぶことで、既存の電力取引はそのままに、再エネ由来の「非化石価値(=CO₂を出さない価値)」のみを購入する仕組みです。

こうした制度の拡充は、電気の調達方法や契約のあり方を大きく変え、現場の業務にも少なからぬ影響を与えています。つまり、電力業界は「昔からある安定産業」のように見えて、実は新制度や市場変化に常にさらされる、変化の激しい現場でもあるのです。

【図1】需要家を起点にしたバーチャルPPAのプレイヤーと取引の構造

再エネビジネスへのプレイヤーの増加がもたらす事業・業務の複雑化

電力業界は、発電事業者が発電した電力を送配電事業者がインフラ網を通じて届け、小売電気事業者が家庭や企業に販売するという基本構造で成り立っています。資源エネルギー庁などの行政機関は、この全体を監督・支援し、安定供給と市場の健全性を維持してきました。これまでの市場では、発電・送配電・小売の三層と行政が主な関係者でした。しかし近年、再生可能エネルギーの普及や制度改革によって、プレイヤーと役割は大きく増えています。電力自由化により旧一般電気事業者以外の新規小売事業者が多数参入し、取引数も急増しました。

また、先に紹介したバーチャルPPAでは、実際の電気の取引と非化石価値(再エネ由来の環境価値)の取引を別の事業者と行うため、新たな業務が現場にのしかかっています。こうした制度や商品の変化により、電力量や料金の精算、環境価値の管理、複雑な契約手続き、行政への申請、市場での取引など、一つの契約の裏で複数の企業が緊密に連携・調整を行う必要が生じています。

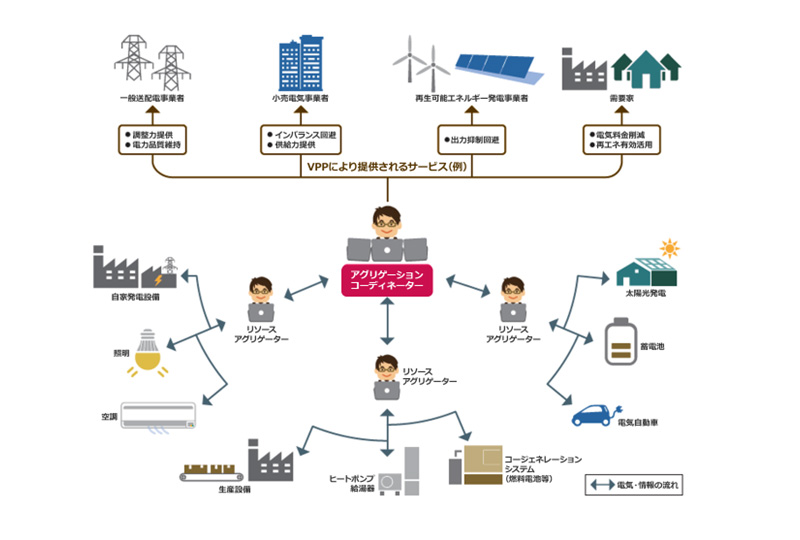

最近注目を集めているVPP(バーチャルパワープラント)も、複雑化の象徴といっていいでしょう。

これは、太陽光発電、蓄電池、電気自動車といった分散型の電源とみなし、束ねることで需給バランスを調整する仕組みで、アグリゲーターと呼ばれる専門事業者が調整役を担います。こうした新たなスキームの登場は、業務の専門性や連携の難易度をさらに引き上げ、現場の負担を一段と大きくしているのです。

【図2】VPPによる制御・需給調整のイメージ(※出典:資源エネルギー庁)

不確実性の中でのビジネス設計

再エネ関連ビジネスは、制度や市場ルールが短期間で変わるうえ、将来的にどれくらい収益が見込めるのか予測が難しい領域です。そのため、多くの電力小売事業者は、「投資に値するのか」「どの程度のリソースを割くべきか」という判断をしきれないまま、事業参入を迫られています。実際には、新たな市場に完全対応する余裕はなく、「まずは小さく始め、変化を見ながら軌道修正していく」という設計で進めざるを得ないのが現状です。初期段階から大規模な体制を整え、専任の人材を十分配置するケースは稀であり、業務に必要なツール等をDX化することも立ち上げ段階では難しいため、必要最小限の人数・投資で一定期間事業を続け、軌道に乗ってからリソースを増やすのが一般的です。

こうした構造は、電力業界に限った話ではありません。例えば、新規サービスを立ち上げるスタートアップや、既存企業がデジタルシフトを進める際、あるいはサステナビリティ、ヘルスケア、AI活用といった新領域の事業に挑戦する際にも、同様の状況が見られます。不確実性の高い市場では、初期から収益の保証はなく、変化のスピードも早いため、戦略の柔軟性を優先せざるを得ません。その結果、現場は限られた人員と資源での対応を余儀なくされ、組織的にも「小さく始めて後から考える」という構造が半ば前提化されているといえます。

属人化を生む「業務の専門家」構造と再分担の困難性

少人数体制で新しい業務を立ち上げると、業務の属人化が避けられない構造が生まれます。制度や契約形態、関係者の構成が次々と変わるため、現場では最新情報のキャッチアップが欠かせず、その結果、「できる人」が担当に固定され、知識や判断の蓄積が個人に偏っていきます。重要なのは、こうした固定化は特別なスキルや肩書きが理由ではなく、最初に担当したことによって自然と知識や経験が集中し、周囲が入り込みにくくなっていくケースが多いという点です。

さらに現場では、事業や取引を止めることができないため、業務の整理や棚卸しをする余裕がなく、日々の対応をこなすことが優先されます。少人数のため業務量の調整やヘルプ要員の確保も難しく、担当者は日常業務に追われ、業務内容の言語化や共有は後回しになります。こうして他のメンバーが関与する機会は減り、情報共有のタイミングも失われ、ナレッジがチームに残らない状態が続いていきます。

属人化は、個人の努力や意識の問題ではなく、限られた人員、変化の激しい業務、止められない現場という環境が生む必然の産物です。忙しい現場の“仕方ない対応”のようでいて、実はその後の業務運営全体を縛るリスクの起点となります。例えば、チームを拡大しようとした際の引き継ぎ、業務改善やコストカットを検討する際の現状把握など、組織としての柔軟性や可視性を奪う、大きな足かせとなり得るのです。

属人化を解消するための設計と選択肢

業務の属人化、つまり「この業務はあの人にしかできない」という状況は、実は多くの場合、構造や知識の整理によって解消可能です。属人化は避けがたい現象ですが、一度そうなってしまった業務も、プロセスを丁寧に分解し直すことで再現性を持たせることができます。

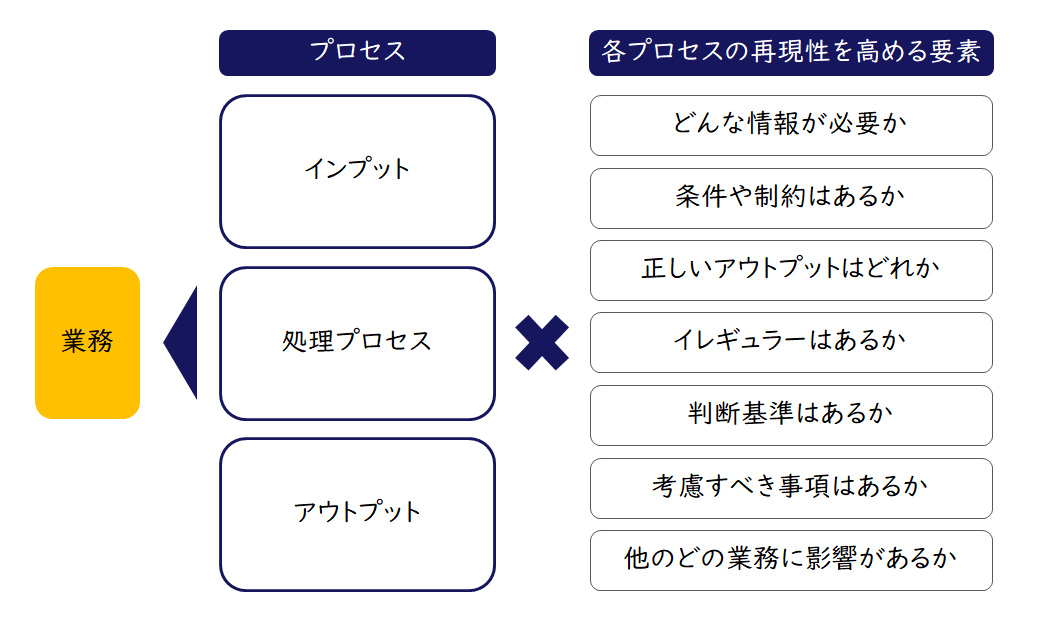

具体的には、業務を「必要な情報を収集」し、「条件に応じて加工」し、「ルールに沿って出力する」といった一連の流れとして整理し、どの段階で何が必要かを明文化していくことが出発点となります。こうした整理を経ることで、担当者以外でも業務を引き継ぎ、チーム内で分担できる環境=再現性を高めることができます。その結果、外部委託(BPO)や、ツールによる自動化(DX)といった業務改善が現実的になります。

外部委託を例にすると、整理した業務に対し、「作業過程で判断が必要か」「事前知識が必要か」「顧客対応などリスクを伴うか」といった観点で分類を行い、どの範囲が委託可能かを見極めるやり方がよく用いられます。属人化をほぐしていく過程では、こうした整理が不可欠です。

属人化を解消することは、単に日常業務の負担を軽くするだけではなく、組織全体の柔軟性や効率性を引き上げ、将来的な成長や改善の余地を広げる重要な一歩となります。「仕方ない」と放置されがちな属人化こそ、実は組織運営改善の大きな可能性を眠らせているのです。

【図3】業務プロセスを分解・具体化する切り口の例

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

市川 桜南事業戦略事業部

市川 桜南事業戦略事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション