営業パフォーマンスとKPIを最大化する

最新の仕組みとは

◆この記事の要約

本記事を読むと、営業パフォーマンスとKPIを最大化するための最新の仕組みや戦略が理解できます。

営業現場の課題を解決し、データドリブンなアプローチで成果を向上させる具体的な方法論を解説します。営業効率化とKPI管理の最適化に関心があるビジネスリーダー必見の内容です。

- 営業パフォーマンス向上に不可欠な最新の仕組みとその導入効果

- KPIを最大化するためのデータ活用と分析手法の具体例

- 営業現場の課題を解決するための戦略的アプローチ

- 営業効率化と成果管理を両立させる独自のフレームワーク

なぜ今、営業マネジメントの抜本改革が急務なのか?

デジタル化の進展、顧客ニーズの複雑化、そして競争激化。現代のビジネス環境下では、営業担当者個人の経験や勘、いわゆる「KKD」に依存した従来型の営業スタイルでは、組織としての持続的成長は困難です。一部のエース社員頼みの状況や、若手育成の遅れは多くの企業が直面する課題でしょう。

こうした中、高い成果を上げ続ける“営業巧者企業”は、営業活動そのものを「仕組み化」し、個々の能力やコンディションに左右されない安定した成果創出体制を構築しています。これは、データとロジックに基づく科学的なアプローチであり、単なる精神論とは一線を画します。

この変革を後押しするのが、「人的資本経営」や「DX(デジタルトランスフォーメーション)」への注目です。営業組織においても、生産性の飛躍的向上や時代に即した業務プロセスの再構築は喫緊の課題といえます。事実、営業巧者と称される企業の多くが過去最高益を更新していることは、「仕組み化」による営業パフォーマンス最大化の重要性を示唆しています。

今こそ、従来の営業マネジメントのあり方を根本から見直し、組織全体で成果を上げるための新たな一歩を踏み出すべき時です。それでは、次章よりその必然性について深掘りします。

「性悪説」マネジメントの真意と可能性

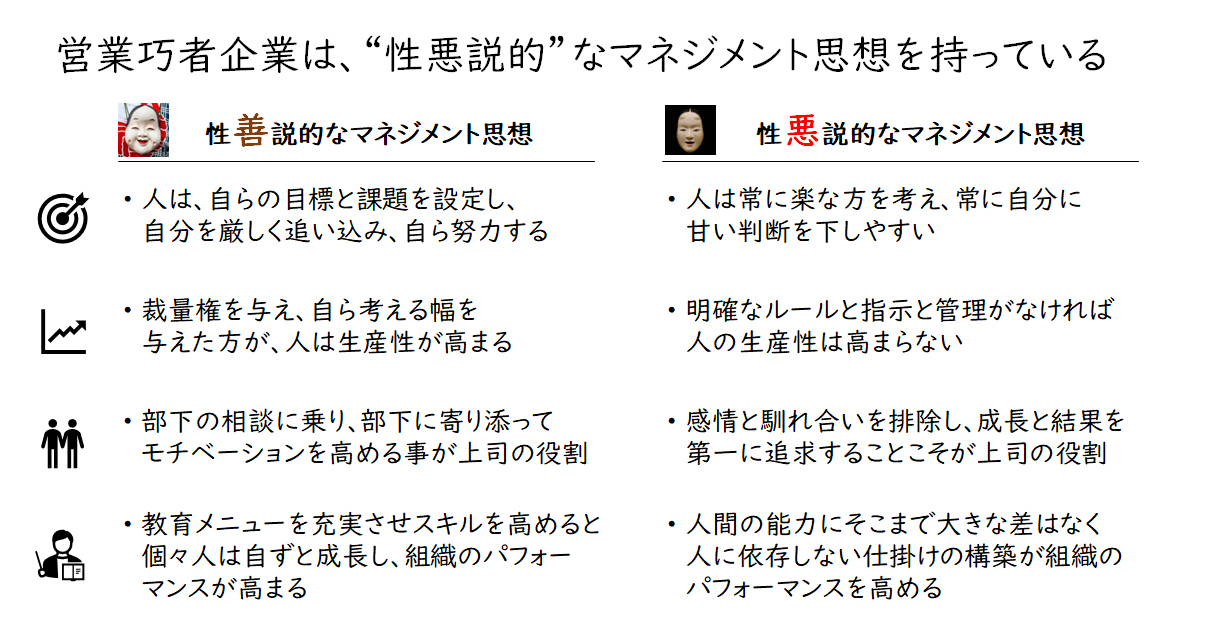

「性悪説」という言葉に、ネガティブな印象を持つ方もいるかもしれません。しかし、“営業巧者企業”が実践するマネジメントの根底にあるこの思想は、社員を不必要に疑うものではありません。本質は、「人間は誰しも楽な方へ流れたり、自分に甘い判断を下したりする側面を持つ」という人間理解に基づき、明確なルールや指示、適切な管理体制によって組織全体の生産性を高めるアプローチです。

これは、性善説的な「人を信じて任せる」姿勢を否定するのではなく、両者のバランスが重要です。

例えば、個々に裁量権を与えて自律的思考を促しつつも、行動量や成果には客観的基準で厳格に管理する。このハイブリッド型マネジメントが、個人の能力差に依存せず、チーム全員が一定水準以上の成果を出す「勝てる仕組み」を構築します。

【図1】が示すように、性善説的アプローチが個人の自律性や成長を重視するのに対し、ここでいう性悪説的アプローチは組織全体のパフォーマンスを底上げし、最大化する「仕組みづくり」に力点を置きます。両者の長所を組み合わせることで、営業組織は変化の時代でも持続的成長を実現できるのです。

【図1】『性善説』と『性悪説』営業マネジメント思想の比較

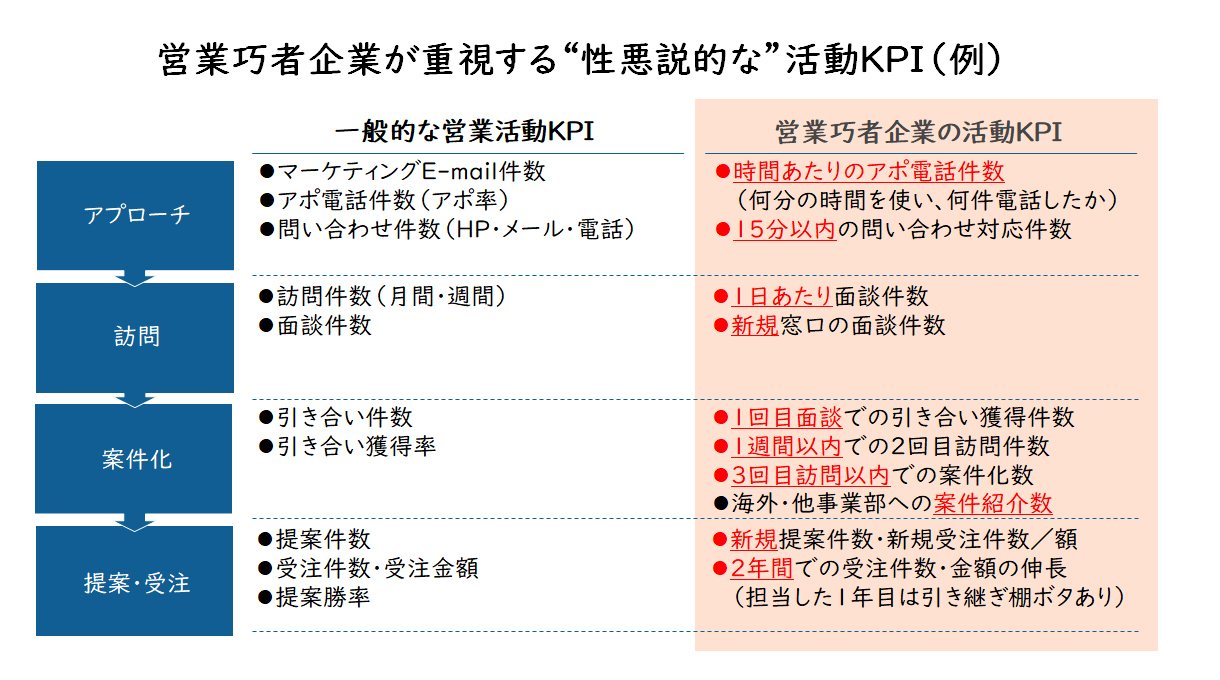

成果直結!「量」を軸にしたKPI設計と運用のリアル

“営業巧者企業”では、営業担当者が直視すべき指標として「行動量」を軸としたKPI管理を徹底しています。日々の電話件数、顧客との面談件数、新規アポイント獲得数といった「行動の量」を明確に数値化し、個人の感覚ではなく客観的データに基づいてマネジメントするのです。これにより、「これだけ動けば、これだけの成果が見込める」という行動量の担保によって、目標達成の確度を高めます。

この手法の最大のメリットは、営業担当者個人の裁量や属人的スキルへの依存を減らし、組織全体のパフォーマンスを安定的に底上げできる点です。経験の浅い新人でも、明確な行動目標があれば迷わず動け、早期の戦力化が期待できます。

さらに、マネジメント単位を月から週、時間から分単位と細かくすることで、高速でPDCAが回り、必然的に量や成果にも直結するように仕組み化することも重要です。例えば、「問い合わせから15分以内の一次対応件数」や「初回訪問から1週間以内の再訪問件数」など、時間軸を意識した指標を組み込むことで、より質の高い営業活動へと導きます。

このように、営業活動の「量」「スピード」をバランスよく見据えたKPI設計と運用こそが、営業パフォーマンスを最大化する強力なエンジンとなります。さらに、企業の営業プロセスや強み等に応じた、個社最適なKPIを検討・設計していくことが重要です。

【図2】“営業巧者企業”が重視する活動KPI例

営業の「仕組み化」を成功へ導く鍵と、乗り越えるべき壁

営業組織の「仕組み化」の成功には、いくつかの重要な要素が絡み合っています。そして同時に、乗り越えるべき壁も存在します。

■成功に必要な要素

- 「行動量の見える化」と「タイムリーなフィードバック」

SFA(営業支援システム)やBIツールといったテクノロジーを活用し、各営業担当者の活動状況やKPIの進捗をリアルタイムで誰もが把握できる状態を作ることが第一歩です。そして、そのデータに基づいて、上司やチームメンバーから迅速かつ具体的なフィードバックが行われることで、個々の行動改善が促され、組織全体の学習スピードが加速します。 - 「インセンティブ設計」

単に目標達成を求めるだけでなく、成果に応じた正当な報酬や、努力を称える表彰制度などを設けることで、営業担当者のモチベーションは大きく向上します。頑張りが報われる環境こそが、組織全体のパフォーマンスを次のステージへと引き上げるのです。

■仕組み化を進めるうえで直面しがちな壁

- 「現場の反発」や「旧来型マネジメントからの脱却の難しさ」

特に、長年にわたり個人の経験や勘に頼った営業スタイルに慣れ親しんできた組織ほど、新しい仕組みやルールに対する心理的な抵抗感は大きくなりがちです。「管理されるのは窮屈だ」「自分のやり方で自由にやりたい」といった声が上がるかもしれません。

このような場合、トップダウンで強引に進めるのではなく、まずは仕組み化の目的やメリットを丁寧に説明し、共感を得ることが重要です。また、最初から完璧を目指さず、スモールスタートで段階的に導入を進めたり、現場の意見を積極的に取り入れたりしながら仕組みをブラッシュアップしていく姿勢も有効でしょう。

さらに、営業担当者が本来注力すべき顧客との対話や提案活動に集中できるよう、提案書作成のサポートや煩雑な事務作業を代行する「営業支援センター」のような専門部隊を設置したり、成功事例やノウハウを組織全体で共有する「ナレッジマネジメント」の仕組みを構築したりすることも、現場の負担を軽減し、仕組み化をスムーズに推進するための有効な一手となります。

事例で見る、営業パフォーマンス最大化の劇的効果

これまでの章で解説してきた「仕組み」による営業改革が、実際にどのような成果を生むのか。

ここでは、営業パフォーマンスの最大化に成功した企業の具体的な事例をご紹介します。

事例1:

属人的な営業スタイルが主流だったA社は、KPIの徹底管理と即時インセンティブ制度を導入。電話件数や面談件数などの行動量をリアルタイムで可視化し、成果に応じたポイント制インセンティブを給与・賞与に反映させました。さらに、提案書作成などを担う営業支援センターを設置。結果、営業担当者のモチベーションが飛躍的に向上し、年々増収増益を達成しています。

事例2:

B社は、営業活動の「量」と「質」の両立を目指し、「セールスベロシティ(商談数・平均受注額・成約率・商談サイクルから算出する単位時間あたりの収益創出力)」を導入。これにより、担当者ごとの成果が明確になり、タイプ別の最適な営業行動を特定できるようになりました。結果として、商談サイクルの短縮や新規受注件数の増加といった具体的な成果につながっています。

事例3:

C社では、営業支援システムと連動したランキング発表や表彰制度を導入。全営業担当者のポイントランキングを毎日開示し、成績上位者にはインセンティブを付与。また、営業プロセスを迅速に進めることでもポイントが付与される仕組みを構築し、顧客対応のスピードと質の向上の両立を図りました。この取り組みにより、担当者の意欲が向上し、顧客満足度も大幅に向上しました。

これらの事例が示すように、個人の能力に依存しない「仕組み化」は、業種や企業規模を問わず、営業パフォーマンスを最大化するうえで極めて有効です。本記事でご紹介した「性悪説」に基づくマネジメント思想、明確なKPI設計、効果的なインセンティブ制度、そしてナレッジ共有の仕組みは、組織全体の底上げと持続的な成長を実現するための重要な鍵となるでしょう。

もし、「自社だけで進めるのは難しい」「どこから手をつけてよいか具体的なアドバイスが欲しい」とお考えでしたら、是非一度、私たちレイヤーズ・コンサルティングにご相談ください。

関連サービス

#マーケティング戦略・営業改革

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

佐藤 隆太事業戦略事業部 副事業部長

佐藤 隆太事業戦略事業部 副事業部長

マーケティング・物流戦略ビジネスユニット長

マネージングディレクター -

杉山 詠子事業戦略事業部

杉山 詠子事業戦略事業部

マーケティング・物流戦略ビジネスユニット

マネージャー

職種別ソリューション