エネルギーから支える農業の次世代モデル

営農型太陽光発電×ペロブスカイト太陽光電池

◆この記事の要約

本記事では、農業と再生可能エネルギーの融合による次世代モデルとして、営農型太陽光発電とペロブスカイト太陽光電池の活用方法を解説します。エネルギー供給の安定化と農業生産の両立を目指す新たな取り組みの可能性を探り、持続可能な農業の未来像を示します。

- 営農型太陽光発電が農地の有効活用とエネルギー自給を実現

- ペロブスカイト太陽光電池の高効率・低コスト特性が普及を後押し

- 農業と太陽光発電のシナジーによる環境負荷低減と収益多様化

- 次世代農業モデルとしての持続可能性と地域経済への貢献可能性

その両方にアプローチできる次世代モデルとして注目を集めているのが「営農型太陽光発電」です。

そこで今回は、「営農型太陽光発電」の仕組みと、次世代太陽光電池「ペロブスカイト太陽電池」の動向を踏まえ、これからの農地での太陽光発電の可能性についてご紹介します。

営農型太陽光発電とは何か?

営農型太陽光発電とは、農地の上部空間に太陽光パネルを設置し、農業と発電を同時に行う仕組みを指します。「ソーラーシェアリング」とも呼ばれ、農業収益の多角化や地方地域活性化の手段として注目されています。注目の背景としては、以下が挙げられます。

- 農家の副収入源となり得ること。

- 平地あたりの太陽光発電設備容量が飽和状態にある日本にとって、農地を新たな太陽光発電設備の設置場所として活用できること。

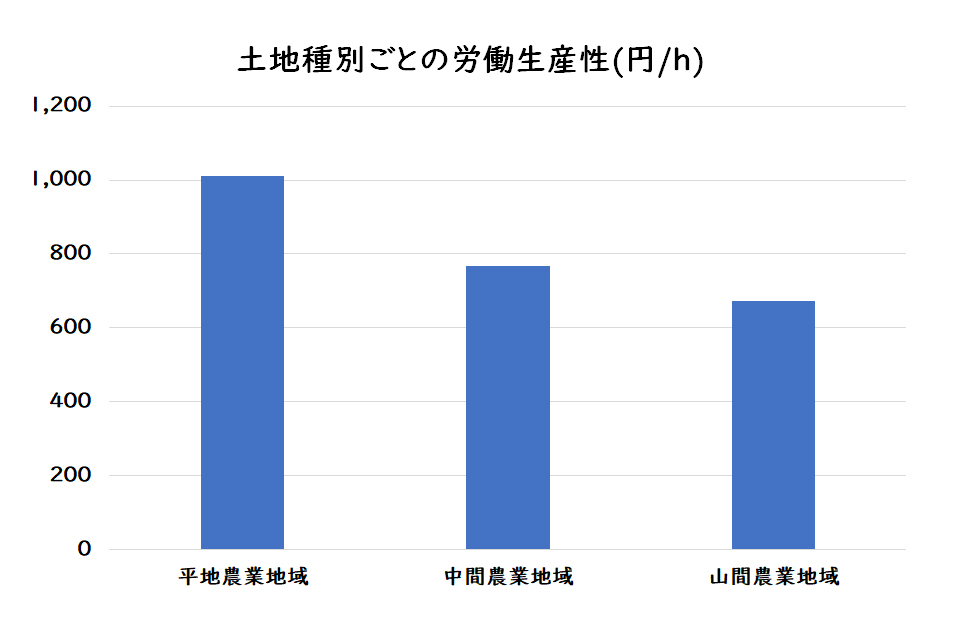

特に日本の農業は、耕地面積の約4割を傾斜地や段々畑等の中山間地域が占めていることから、機械による省力化が難しく、収益性を向上させにくいという特徴があります。営農型太陽光発電は、中山間地域への太陽光発電設備の設置を促進し、農業の収益性を改善する仕組みとして注目されています。

【図1】土地種別ごとの労働生産性(円/h)

※参考:令和3年度 食料・農業・農村白書(令和4年5月27日公表)

営農型太陽光発電のメリットと導入課題

営農型太陽光発電はメリット・デメリット両面ありながら、国内でも導入実績が増加傾向にあります。

【メリット】

- 収入源が農業収入、発電収入と2つになります。

- 発電設備は地域の非常用電源としても活用できます。

- 太陽光パネルの遮光効果により、地温の過剰上昇を防ぐことで、一部作物では生育が促進されるといった副次効果もあります。

【デメリット】

- 初期費用が高額であり、補助金や融資制度を組み込んだ計画が不可欠となります。

特に、太陽光パネルの重量が大きいため、それを支える高架構造の設計・施工費も高く、設置場所の地盤条件によっては、さらに費用がかさみます。

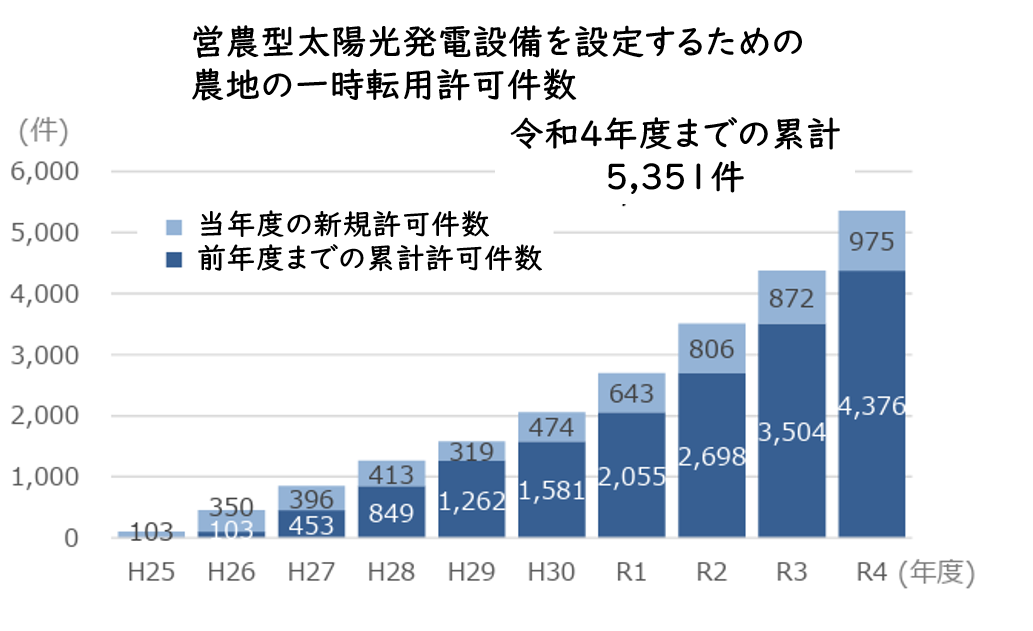

農地を発電に使用するために必要な一時転用許可件数は増加傾向にあり、農林水産省によると、2023年(令和5年)時点での導入実績は、全国で1,900件超となっています。今後の導入には、制度や地域特性を踏まえた動きが求められます。

【図2】営農型太陽光発電設備を設置するための農地の一時転用許可数

※参照:農林水産省「2025年度版営農型太陽光発電取組支援ガイドブック」

次世代太陽電池:ペロブスカイト技術の可能性

営農型太陽光発電の促進にあたり、以下のデメリットが利益確保の課題となります。

【課題となるデメリット】

① パネルの重量が大きいため、それを支える高架構造の設計・施工費が高額になります。

設置場所の地盤条件によっては、さらに費用がかさむ可能性があります。

② 小規模での発電となるため、面積当たりの発電効率を高める必要があります。

これらの課題に対して、ペロブスカイト太陽電池は解決策の一つとなりえます。

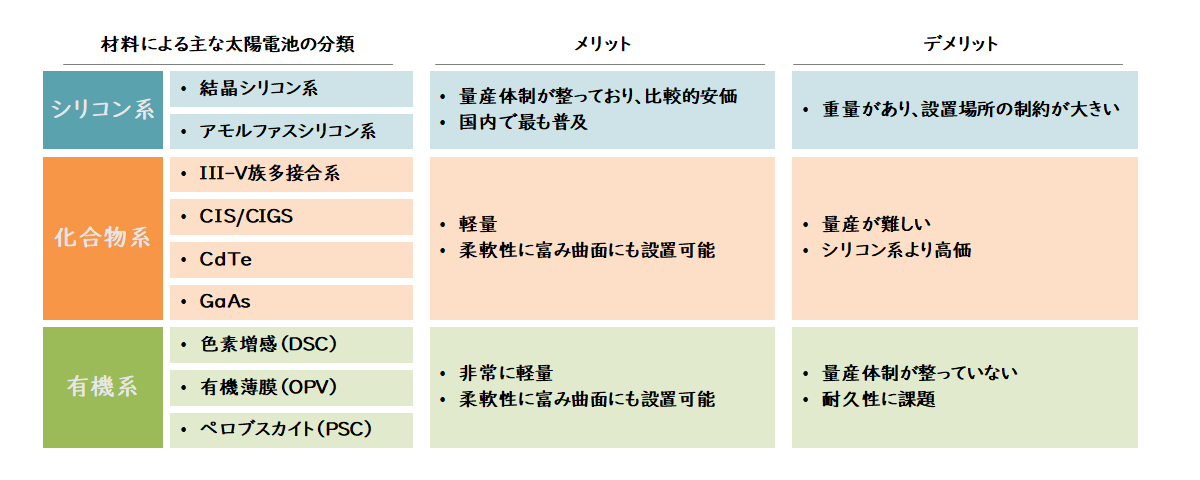

現在国内で最も普及しているシリコン系(特に結晶シリコン型)の太陽電池は、重量があり高架設置には不利です。一方、ペロブスカイト太陽電池を含む有機系の太陽電池は、薄膜型で非常に軽量かつ柔軟性が高く、高架や曲面での設置に有利です。また、材料として使われるヨウ素が国内で入手しやすいことから特に注目されており、政府も次世代エネルギー戦略の中核として推進し、実証実験が進行しています。

さらに、シリコン×ペロブスカイトなど、異なる材料・性質を持つ複数の太陽電池層を重ねて構成し、広範な波長太陽光を吸収・発電する仕組みの太陽電池である、タンデム型太陽電池による高効率化も研究が進んでおり、発電量の飛躍的な向上が見込まれています。

【図3】材料による主な太陽電池の分類とメリット・デメリット

営農型太陽光発電×ペロブスカイト太陽電池の展望

ペロブスカイト太陽電池の最大の特徴は、柔軟かつ軽量であることから、多様な設置場所に適応できることです。建築物の壁、農業用ハウス、ドローンやスマートフォン等の移動体への応用が期待されており、用途ごとの最適化が今後の技術開発の焦点となっています。また、その薄型で軽量である特徴は、製造時のエネルギーコストの低減や、設置工数の削減といった経済面でのメリットももたらします。

ただし、実証実験が行われている最中の技術であるため、課題も残っています。それは、封止技術の向上や設置方法を工夫することで改善されつつあるものの、湿気や高温に弱く、長期間の屋外での安定稼働には不安が残ることや、シート状で軽いため、物理的な衝撃に弱いことです。これらの課題は、営農型太陽光発電にペロブスカイト太陽電池を用いる際の課題となるため、実際の導入においては注意が必要なポイントとなります。

農業と再エネの融合が生む新たな収益モデル

営農型太陽光発電にペロブスカイト太陽電池を組み合わせることで、軽量化と高効率化を両立させた新しいモデルが実現可能になります。高架構造負荷が低減されることで建設コストも抑えられ、農業用ハウス等、設置対象の幅も広がります。また、ペロブスカイト太陽電池の発電効率向上の研究も進んでおり、同一面積あたりの発電量が増加し、面積当たりの発電による収益性がさらに高まることも期待できます。

これにより、単なる再エネ導入にとどまらず、地域のエネルギー自立や農業支援といった、地方創生にまで波及するモデル形成の一助となりえます。

このように営農型太陽光発電は、農業とエネルギーという異なる分野をまたぐ取り組みであり、そこには制度設計や技術への知見も複雑に関わっています。近年注目されるペロブスカイト太陽電池のような新技術や、農地利用に関する法制度の動向も含め、多面的に捉えることで初めて全体像が見えてきます。

こうした領域では、「農業だから」「技術だから」といった縦割りではなく、分野横断的な視点での整理と仮説構築が重要です。

【出典】

・【図1】:農林水産省「令和3年度 食料・農業・農村白書」(令和4年5月27日公表)

https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/index.html?_fsi=wGQkmTet

・【図2】:農林水産省「2025年度版営農型太陽光発電取組支援ガイドブック」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/attach/pdf/einou-61.pdf?_fsi=Ow9QwKLi

関連サービス

#新規事業開発・ビジネスモデル変革・M&A支援

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

井上 優輝事業戦略事業部

井上 優輝事業戦略事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション