『宝』を生み出すデータマネジメントの進め方

~『Garbage in, garbage out』からの脱却 ~

◆この記事の要約

データ品質管理の重要性と効果的なデータマネジメント手法

データドリブン経営やデジタルトランスフォーメーションの推進にともない、「データ品質」が企業競争力の鍵となっています。低品質なデータは誤った意思決定を招くため、適正な品質管理が不可欠です。そこで本記事では、「宝を生み出す」データマネジメントプロセスの進め方を解説します。

【データマネジメントの4ステップ】

1. スコープ決定:5W1Hでビジネスニーズを明確化し、対象データを特定。

2. 品質管理方針策定:品質要件を定義し、運用ルールや自動化フローを設計。

3. GAP分析:データプロファイリングで現状評価し、改善計画を策定。

4. 運用・改善実行:定めたルールに従い運用し、品質向上施策を継続的に実施。

【データマネジメントの鍵】

- 適正品質の見極め

過剰品質は過剰コストに直結します。適正品質を見極めて無駄なく『宝を生み出す』データ品質の担保が重要です。 - 小さく始めて大きく育てる

企業の抱えるデータ量は膨大な上に拡大傾向にあります。まずはスコープを絞って成功体験を積み重ね、徐々に対象を拡大することを推奨します。 - 継続的な取り組み

データは管理を怠ると品質が低下します。データマネジメントはPDCAサイクルに乗せて継続的に行うことでデータの適正品質を担保できます。

データ品質の定義

データ品質とは、その利用目的を達成するために必要な基準の充足度を示す概念です。つまりデータ品質の高低は普遍的なものではなく、例えば、利用目的が変わればそのデータ品質も変わります。

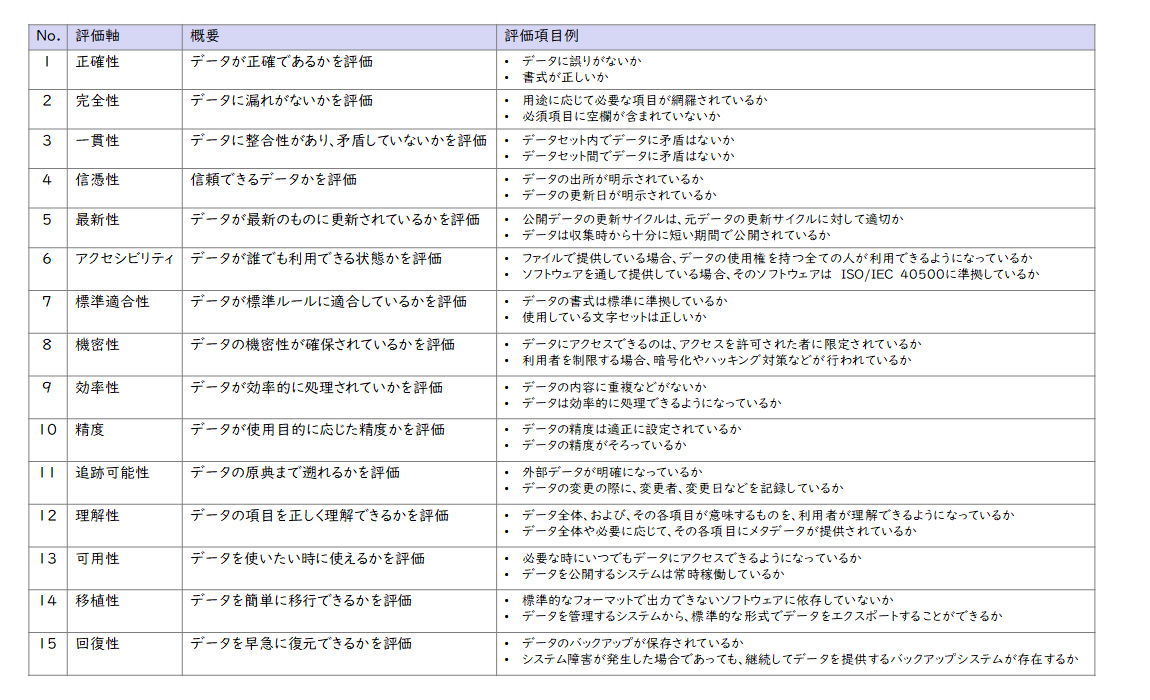

データ品質の評価軸はISO/IEC 25012で定義されており、【図1】のとおり15種類存在します。企業はデータの利活用に向け、これら評価軸を用いてデータの適正品質を見極め、その基準を充足し続けられるようにデータマネジメントをしっかり行っていく必要があります。

【図1】データ品質の評価軸

『Treasure out』のためのデータマネジメントプロセス

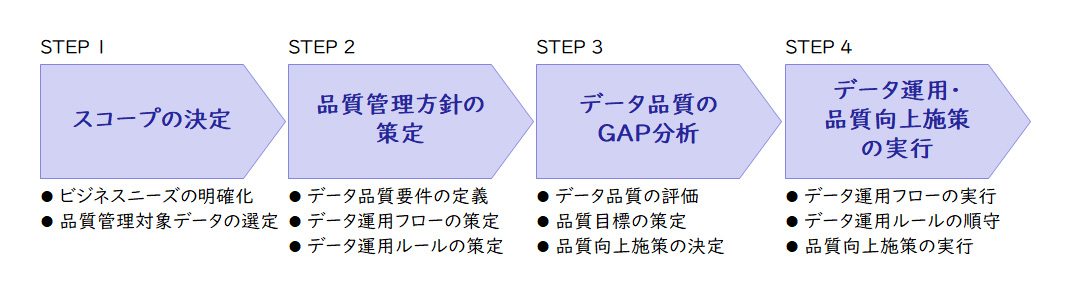

データは管理を怠ると品質が低下し、最終的に『ゴミ』化してしまいます。『Treasure out = 宝を生み出す』ためにはデータ品質の担保が必要であり、データマネジメントは企業にとって重要な活動となっています。また、データマネジメントプロセスは4つのステップに大別できます。(【図2】参照)

このプロセスをサイクルで回すことでデータ品質が担保でき、『宝』を生み出すための下地が整います。

【図2】データマネジメントプロセス

▼Step1 : スコープの決定

データ活用にてビジネスニーズを起点に要素分解し、データマネジメントの対象データを選定します。

▼Step2 : 品質管理方針の策定

選定したデータの品質要件を上記【図1】の評価軸を用いて定義します。また、品質要件を満たすための運用フローやルールを策定します。

▼Step3 : データ品質のGAP分析

定義した品質要件に対する現状のデータ品質のGAP分析を行います。GAPが発生した場合は、短期的・中長期的な品質目標を定め、達成するための品質向上施策を立てます。

▼Step4 : データ運用・品質向上施策の実行

データ品質の向上施策の実行と共に、定められたフローやルールに則ってデータを運用します。

では、次の章から各ステップの進め方を掘り下げていきましょう。

Step1 : スコープの決定

データマネジメントプロセスは、データ利活用のビジネスニーズを明確化することから始まります。

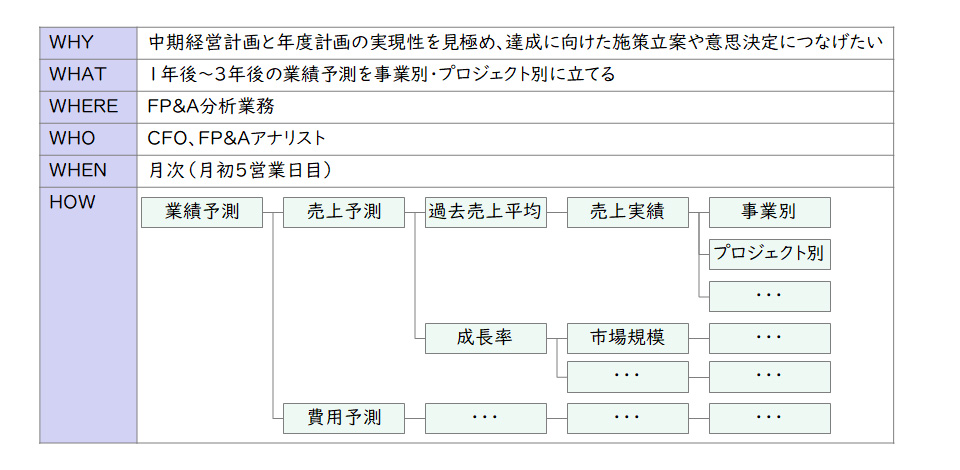

ビジネスニーズは、5W1Hを整理することで明確化できます。

- WHY :データ利活用の背景や目的を整理します。

- WHAT :データ利活用の目的を達成するために何ができればよいのかを整理します。

- WHERE :データを利用する業務を整理します。

- WHO :データを利用する部門や担当者を整理します。

- WHEN :データを利用する頻度やタイミングを整理します。

- HOW :WHATの実行に必要な情報をデータが特定できるまで要素分解します。

ビジネスニーズの明確化イメージは【図3】のとおりです。5W1Hの内、HOWを整理することにより、データマネジメントの対象データが洗い出せます。データマネジメントプロセスを初めて導入する企業は、まずクリティカルなビジネスニーズに絞る形で「小さく始めて大きく育てる」アプローチを推奨します。

【図3】ビジネスニーズの整理イメージ

Step2 : 品質管理方針の策定

Step2では、データマネジメントの対象データの品質管理方針を策定します。

具体的には、データの品質要件を定義し、その要件を満たすための運用フローとルールを定めます。

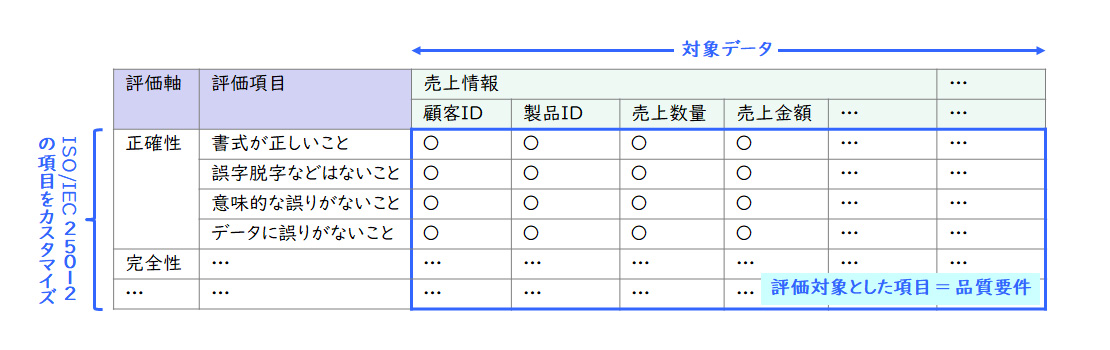

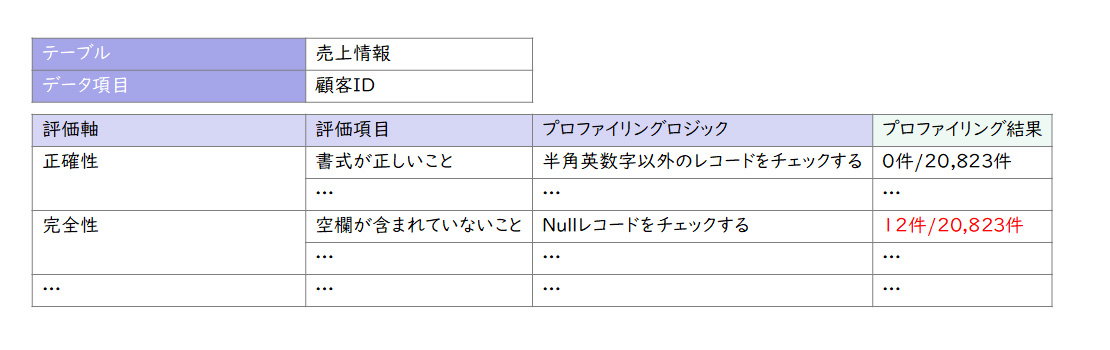

データ品質要件は、対象データに対して上述のデータ品質の評価軸とその評価項目を照らし合わせ、評価すべき項目を明確化することにより定義します。評価項目は、ISO/IEC 25012で示されている項目を自社の状況に合わせてカスタマイズするとより効果的です。この作業をマトリックスで整理したイメージが【図4】になり、過不足なく品質要件定義が可能となります。

【図4】データ品質要件の定義イメージ

次に、データ品質要件として定義された評価項目を実現するための運用フローやルールを定めます。

【運用フロー/ルール例】

1. 正確性 : 書式が正しいこと ⇨ ID類は半角英数字のみ

2. 正確性 :データに誤りがないこと ⇨ 登録内容のダブルチェック

3. 機密性 :アクセスは許可された者に限定されていること ⇨ アカウント棚卸の実施

運用をデザインする際には、人的ミスなどを避けるために定めたフローやルールを可能な限り自動化します。例えば、上記【運用フロー/ルール例】をベースにした一例であれば、登録画面で入力制限を設けることや、日付であればカレンダー選択が考えられます。

Step3 : データ品質のGAP分析

品質管理方針が定まったら、Step3ではデータ品質の評価を行います。

データ評価は、データプロファイリングという手法を用いるのが一般的です。データプロファイリングとは、「データの健康診断」と表現されることがあり、予め定めたロジックに従って機械的に分析を走らせることにより、データの異常値・欠損値・重複レコードなどを抽出し、データ品質を定量的に評価することができます。データプロファイリングはツールを用いて比較的少ない工数で大量データ分析を可能とする反面、万能ではありません。例えば、値が本当に正しいかなどの詳細な情報までは分析できません。エビデンスチェックやデータ管理者へのインタビューなど、人手によって補完するとより高度で効果的な分析が可能となります。

【図5】データプロファイリングのイメージ

次に、データ品質評価結果を基にステークホルダーとデータ品質基準を協議して合意形成を図ります。

データ品質基準は、データ品質の許容閾値設定とそれを超過した場合の対応となり、品質の測定方法(測定ロジック・頻度/時期・対応組織)と合わせて決定します。また、データ品質基準はSLAに落とし込んで合意するのが一般的です。合意したデータ品質基準とデータ品質評価結果に乖離がある場合は、品質基準を達成するための改善計画を立てます。

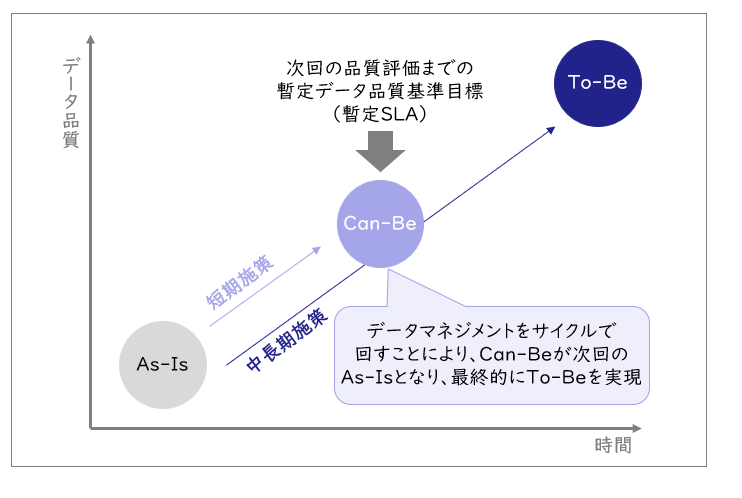

特に、マネジメントプロセスの活動初期時は、現状と求められるデータ品質基準の隔たりが大きく、中長期的な対策を必要とする場合があります。この場合、最終的に求められるデータ品質を中長期的な「To-Be」、短期的に達成可能なデータ品質を「Can-Be」としてモデルを分け、計画的に品質向上を図ることを推奨します。

【図6】「To-Be/Can-Be」モデルの考え方

Step4 : データ運用・品質向上施策の実行

最後にStep4では、定められたフローやルールに則ってデータ運用を行います。

また、データ品質向上に向けたアクションが発生している場合は並行して実行します。これらの結果は、次回のデータ品質評価時のチェック対象となり得るため、エビデンスを残しておくと効果的です。

ここまででデータマネジメントの進め方をご説明してきました。前述のとおり、企業においてデータ品質の重要性は日増しに高まっています。その中で『Garbage in, garbage out』状態の企業は、厳しい競争環境の中でいつかは淘汰されてしまうでしょう。本記事では、読者の皆様にデータマネジメントのイメージを持っていただくために、概略を記載しました。宝を生み出すデータマネジメントはどうあるべきなのか、詳細に興味をお持ちになった方は、是非お問い合わせください。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

東 智之DX・ERP事業部 兼 BPO事業部

東 智之DX・ERP事業部 兼 BPO事業部

ディレクター -

松井 駿DX・ERP事業部

松井 駿DX・ERP事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション