なぜCRMは“導入しただけ”で終わるのか

ー大半の企業がつまずく理由ー

◆この記事の要約

CRMは営業改革の起点として注目される一方、導入後に活用されず「単なる記録ツール」で終わるケースが後を絶ちません。そこで本稿では、CRMが現場で成果を生む仕組みに進化するために必要な視点を整理し、導入時の目的設計・現場との対話・マネジメントの関与を通じて、“活用されるCRM”への転換方法を解説します。

- CRM導入の目的化:導入が目的となり、業務課題や活用設計が置き去りにされる構造的問題を解説

- 現場に腹落ちしない運用構造:営業が“使わされている”と感じる背景と、メリットの伝達不足による定着不全

- CRM活用状況の見直しポイント:目的の共有、マネジメント活用、現場フィードバックの有無などを多角的に確認

- 成果に結びつくCRM設計の3視点:目的の明確化、現場巻き込みの運用設計、管理職の主体的関与が鍵

CRM導入の目的化

CRM導入自体が目的になってしまっている、あるいはいつの間にか導入が目的へとすり替わってしまっている――多くの企業が陥ってしまう典型的な例です。こうした“導入=目的”には構想段階から目的が曖昧であったケースと、当初は目的を持っていたにもかかわらず、導入プロジェクトが進行するとともに導入自体が目的へとすり替わるケースの二通りが存在します。

前者では、「他社も導入している」「導入すれば様々な効果が得られるだろう」といった動機から始まり、業務課題の特定や活用設計が置き去りにされたまま、製品選定や契約交渉が先行してしまいます。

後者では、当初掲げていた課題解決の目的が、納期や稟議といったプロジェクトの進捗管理の論点に吸収され、次第に「とにかく予定どおり稼働させること」がプロジェクトの目的にすり替わっていきます。

どちらのパターンも「なぜCRMを使うのか」「その先に何を実現するのか」という目的がプロジェクト関係者に十分に共有・理解されないまま進み、CRMシステムの導入だけが優先的に進められ、現場の行動変革の起点や経営の意思決定への反映といった本来果たすべきことへの準備や取り組みがないがしろになってしまっています。CRMは、あくまで成果を生むための手段にすぎません。導入や稼働がゴールになってしまえば、その瞬間にプロジェクトの軸はぶれ、CRMは形だけ整った“入力箱”となってしまうのです。

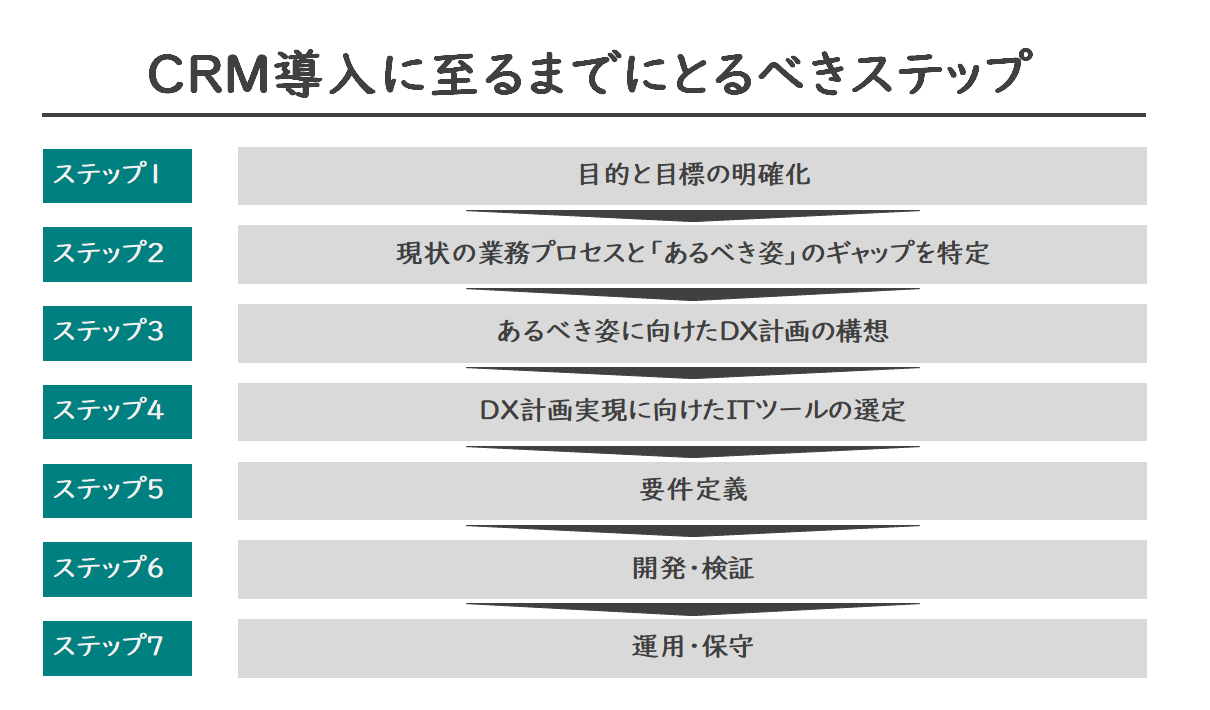

【図1】CRM導入に至るまでにとるべきステップ

腹落ちできていない現場の運用構造

CRMが現場に定着しない理由の多くは、現場がCRMを使うメリットに腹落ちしていないことにあります。

営業担当者にとっては、「業務の効率は変わらず、作業が増えただけ」「従来のやり方の方がやりやすい」といった不満が多く、CRMは“やらされているもの”として受け止められがちです。こうした不満の原因は「現場の理解力不足」にあるのではありません。最大の原因はCRMの情報が営業活動や成果にどのようにつながるのかという作業と効果の関係が導入段階で十分に共有されていないことにあります。

この関係が十分に共有されないまま、「今後はこのような運用になります」と一方的に通知されるだけでは現場は混乱し、自分ごととして捉えにくくなります。最悪の場合、モチベーションの低下や入力作業をこなすだけの表面的な運用に陥ってしまいます。こうした状況を防ぐためには、現場の業務実態や意思決定プロセスを深く理解したうえで、入力作業がどのように利益につながるのかを現場が理解し、自分たちの成果に関わる重要な業務として認識できるように、導入前後にわたって繰り返し伝えることが重要になります。

本来、CRMは営業にとって「意思決定と行動の起点」となるべきものです。現場が営業活動を振り返り、対策を考え、次の行動につなげるための基盤として機能し、管理職にとっては営業現場の把握とメンバーの指導や支援の判断材料となる必要があります。こうした営業の「納得のうえでの活用」を実現するためには、現場の業務実態や意思決定プロセスを踏まえた運用設計を現場とともに構築し、継続的に改善していくことが不可欠です。

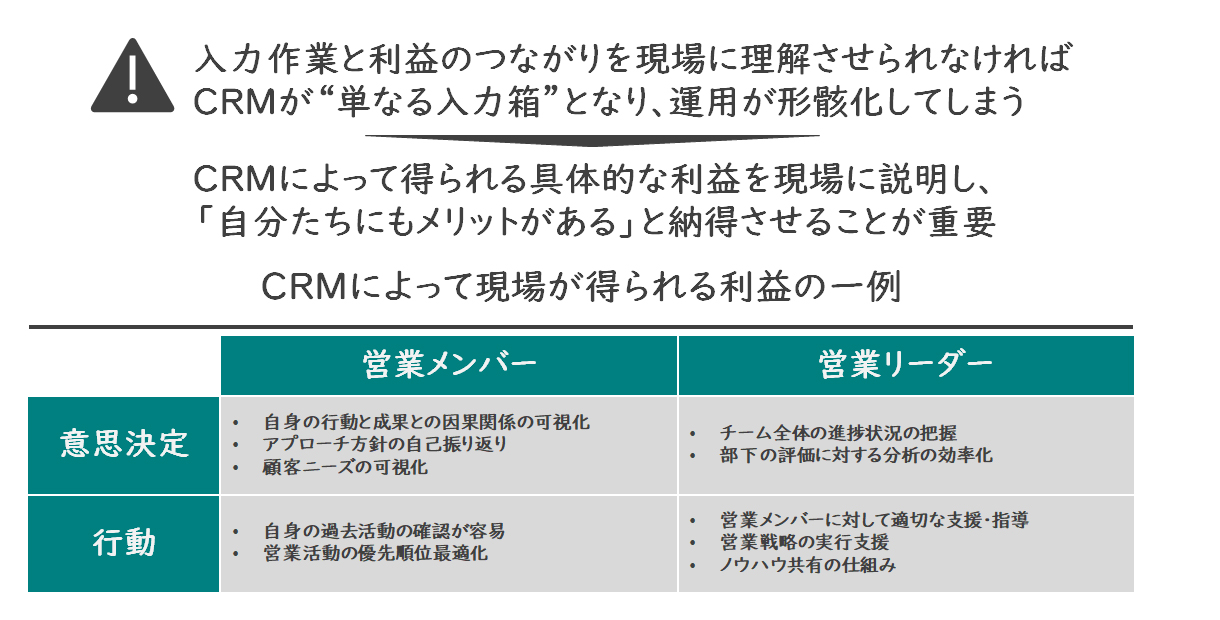

【図2】現場に腹落ちされない要因

CRM活用定着に向けた現状確認方法

「現場で情報の入力はされているが、それが成果に結びついている実感がない。」

このような不安を感じている場合、一度「自社のCRM活用状況」を再確認することが重要です。

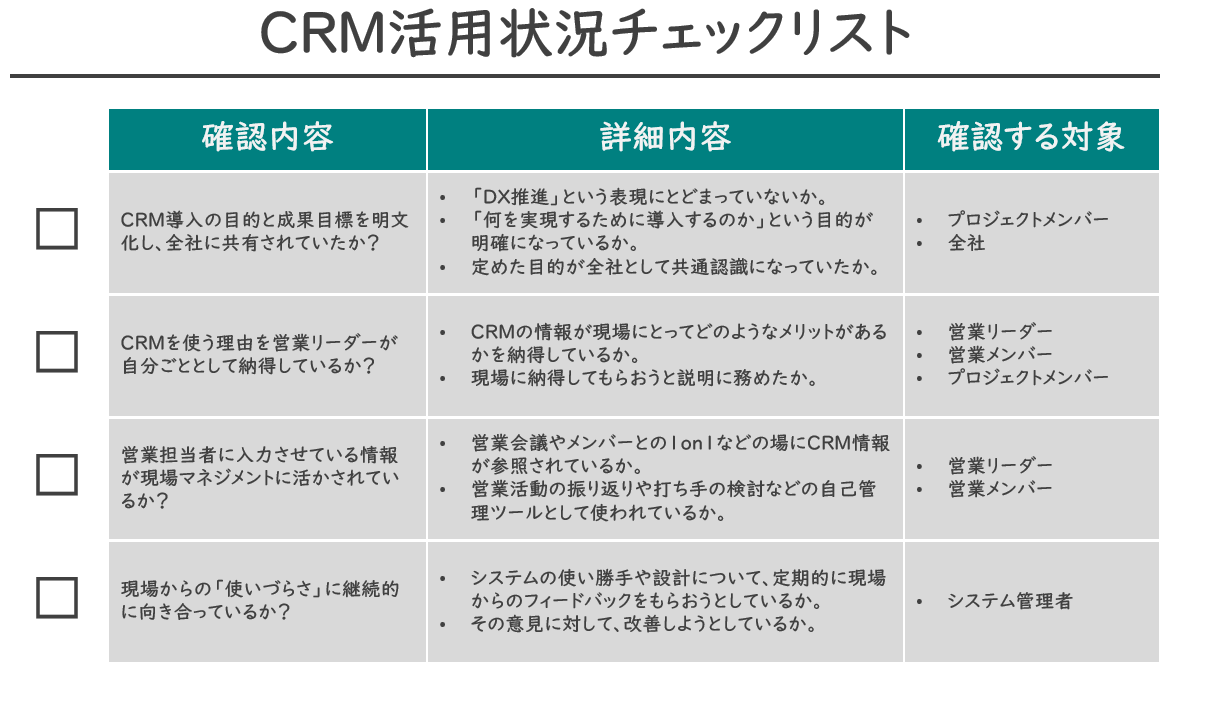

以下の4つの問いは、CRMが“記録箱”で終わっていないか、活用されているかを見極めるためのチェックポイントです。

① CRMの目的と成果目標を明文化し、全社に共有されていたか?

「営業活動の見える化」「DX推進」という抽象的な表現にとどまらず、何を目的としているのかが明確になっており、それが全社で共通認識になっているか。

② CRMを使う理由を営業リーダーが自分ごととして納得しているか?

どの情報をなぜ入力するのか、それが自分たちにどのようなメリットがあるのかを現場が納得して、そのメリットのために入力する状態になっているか。

③ 営業担当者に入力させている情報が現場のマネジメントに活かされているか?

営業会議やメンバーとの1on1はCRMの情報に基づき実施され、マネジメントの起点となっているか、また、営業メンバーも自身の営業活動の振り返りや自己管理ツールとして使っているか。

④ 現場からの「使いづらさ」に継続的に向き合っているか?

システムの使い勝手や項目設計について、定期的に現場からフィードバックを受け取り、必要に応じて柔軟に改善しようとしているか。

このように様々な確度から現状を確認することで、CRMの“導入済み”と“活用されている”とのギャップを明らかにすることができます。「なぜ活用されないのか」ではなく、「活用される仕組みにするには何が足りていないのか」から見直すことが、改善への第一歩になります。

【図3】CRM活用状況チェックリスト

成果創出につながるCRM設計の視点

CRMを「活用し、営業の成果につながる仕組み」として設計し直すには、3つの視点が必要不可欠です。

① 目的の設計:なぜ使うのかを全社で共通認識できる形にする

CRM導入成功の出発点は、「何のために使うのか」という目的を明確にすることです。現場・管理層・経営層が目的を共通認識していなければ、導入・運用フェーズで活用の方向性を見失ってしまいます。

② 設計の一体化:導入時点で“ユーザー”を巻き込む体制にする

運用を担う現場のリーダー、最低でも責任者が設計段階から関与してもらい、営業活動にとって最適なプロセスを基にに構築していくことがCRM定着の前提となります。

③ マネジメントの主体的関与:使われるかは管理職の使い方で決まる

現場から「やらされ感」が消え、「使うメリット」が実感できるようになるには、まずは管理職がCRMを起点に、現場の判断・支援・指導に活用することで、現場全体にとっての活用価値が明確になります。

CRMは導入しただけでは、現場を変えることはできません。

現場が「自分たちにとってメリットとなる」と納得し、自発的に使いたくなる状況になってはじめて、CRMは日々の判断や行動に根付き、目的にしていた成果に結びつく仕組みとして機能します。

忘れてはならないのは、CRMの主役は“現場にいる営業メンバー”であるということです。

当社は、CRM導入・活用における目的の曖昧さ、運用設計の不足、マネジメントの関与不足といった課題に対して、構想設計から現場定着まで一貫したコンサルティングサービスを提供しています。

関連サービス

#デジタル化戦略・ITマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

藤原 七海DX・ERP事業部

藤原 七海DX・ERP事業部

マネージャー -

齋藤 優弥DX・ERP事業部

齋藤 優弥DX・ERP事業部

コンサルタント

職種別ソリューション