攻めの経理へ。

データ利活用を加速する会計基盤の新潮流

◆この記事の要約

経理DXや会計システム刷新を検討する企業にとって、データ利活用基盤の構築は経営力強化の要です。従来の業務効率化だけでなく、経営判断に直結するデータ連携や管理会計との一体化が求められています。そこで本記事では、コンサルティングファームの知見をもとに、データ連携基盤の重要性や債権管理の高度化、グランドデザイン策定の進め方など、経理部門の変革を実現する具体策を解説します。

- 会計システム刷新の本質はデータ利活用基盤の構築

- データ連携基盤でサイロ化を解消し、経営情報の一元化を実現

- 債権管理業務の標準化・効率化が経理DXの推進力に

- 財務会計と管理会計の一体化で迅速な経営判断を支援

- グランドデザイン策定がプロジェクト成功の出発点

- コンサルティングファームの伴走でデータドリブン経営を実現

その会計データ、「宝の持ち腐れ」になっていませんか?

多くの企業では、会計システムに膨大なデータが蓄積されています。しかし、そのデータは、制度会計上の決算書を作成するためだけに使われ、経営の意思決定に十分に活かされているとはいえないのではないでしょうか。事業別の詳細な収益性、顧客ごとのLTV(顧客生涯価値)、製品別のコスト構造など、データの中には経営の舵取りに不可欠な「宝」が眠っているはずです。

会計システム刷新の目的は、もはや単なる老朽化したシステムの入れ替えや、業務効率化にとどまりません。散在するデータを統合し、経営陣が求める情報を、求めるタイミングで、正確に提供できる「データ基盤」を構築すること。これこそが、現代における会計システム刷新の本質的なゴールといえるでしょう。守りの経理から攻めの経理へ。その第一歩は、データの価値を再認識することから始まります。

データのサイロ化を防ぐ「交通整理役」の重要性

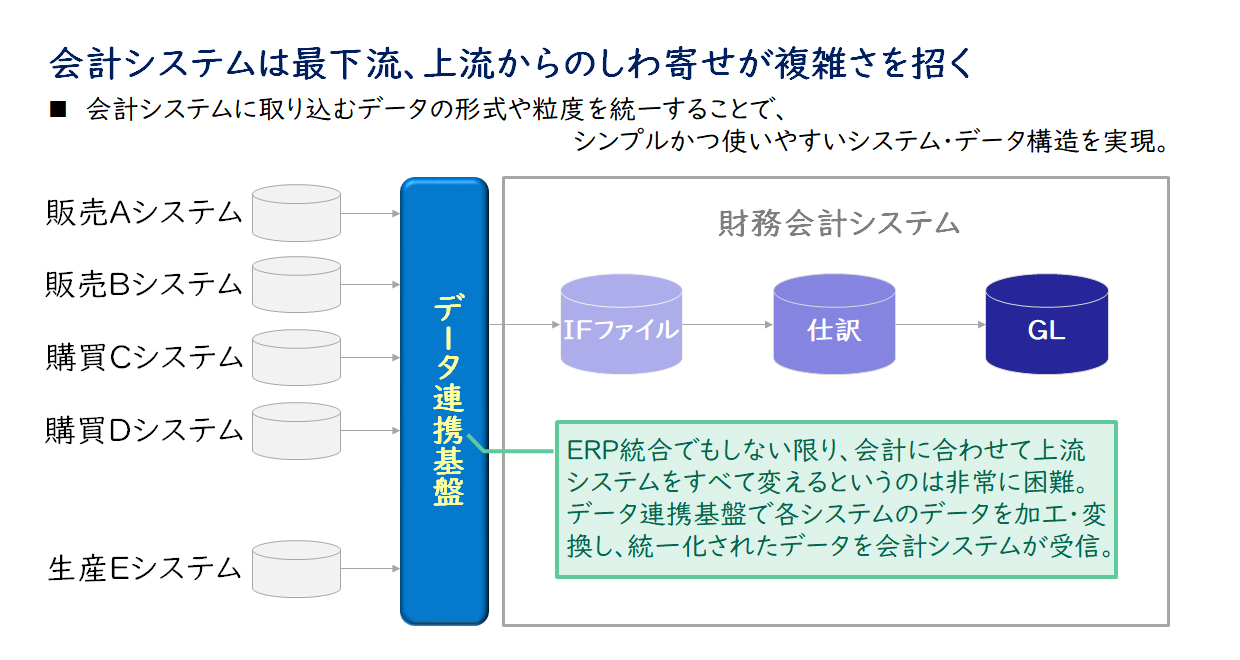

攻めのデータ利活用を阻む最大の壁、それは「データのサイロ化」です。販売システム、購買システム、生産システム…それぞれが独自のルールでデータを保持しているため、いざデータを統合しようとすると、形式や粒度がバラバラで、そのままでは活用できない、これが多くの企業が直面する現実です。

この問題を解決するのが、「データ連携基盤」という、いわばシステムの交通整理役です。各システムから集まってきた雑多なデータを、この基盤で一度受け止め、加工・変換し、統一されたクリーンなデータとして会計システムに受け渡すのです。すべての業務システムを一つのERPに統合するのは、現実的には困難な場合が多いでしょう。しかし、この交通整理役を設けることで、既存のシステム資産を活かしながら、シンプルで質の高いデータ基盤を構築することが可能になります。これは、データ利活用のための、極めて現実的かつ効果的な一手なのです。

【図1】データ連携基盤による会計システムのシンプル化

【現場の悲鳴】なぜ入金消込はこれほど大変なのか?

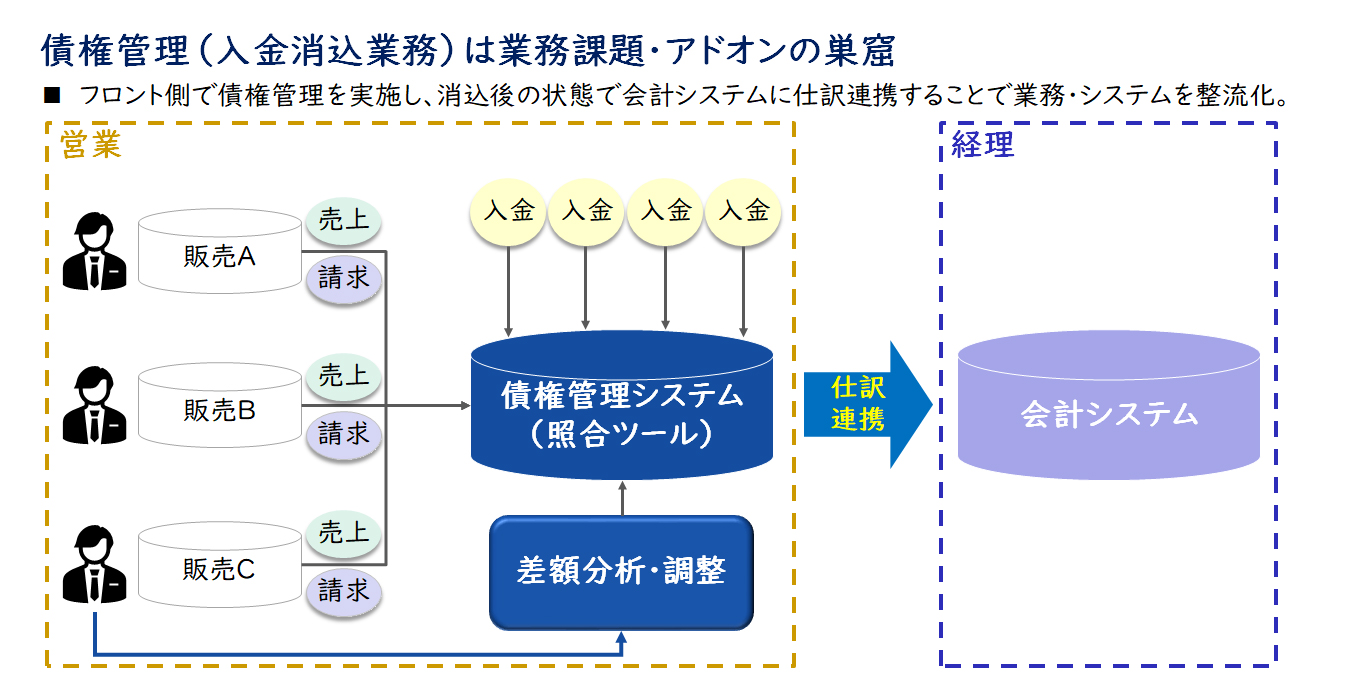

「月末、営業から回ってきた入金リストと、請求データの金額が合わない…」「複数の請求がまとめて振り込まれているが、どの分なのか不明…」「振込名義人が会社名ではなく個人名で、特定に時間がかかる…」 こうした入金消込業務の悲鳴は、多くの企業の経理部門で日々繰り返されています。この業務は、アドオン開発の温床となりやすく、Fit to Standardで刷新する際の大きな障壁となりがちです。

この課題に対する有力な解決策の一つが、「債権管理業務のフロント移管」です。つまり、顧客との接点を持つ営業部門や、専門のサポート部門が、一次的な消込作業までを担当し、クリーンになった仕訳データだけを経理に連携するのです。もちろん、これを実現するには、フロント部門が使いやすい債権管理ツールの導入や、新たな業務プロセスの構築、部門間の丁寧な合意形成が不可欠ですが、この改革は経理部門を煩雑な作業から解放し、より付加価値の高い業務へシフトさせるための重要な一歩となります。

【図2】債権管理システムによる業務整流化の流れ

二つの会計、一つの真実。財管一致が経営を強くする

多くの企業で、制度会計のための「財務会計」と、経営管理のための「管理会計」は、別々の仕組みで運用されています。その結果、月末月初の経営会議で、「財務会計の数字と、管理会計の数字が合わない…」という事態が発生し、その差異分析に多大な時間を費やしていないでしょうか。

これからの会計基盤は、「財管一致」、すなわち二つの会計情報を一つの源泉から生み出すことを目指すべきです。もちろん、厳密にすべての科目を一致させる必要はありません。重要なのは、経営報告で使う事業別・製品別の損益といった管理会計上の重要指標を、財務会計データと連動した形で、迅速かつ正確に把握できる仕組みを構築することです。これにより、経営陣は「信頼できる唯一の真実(Single Source of Truth)」に基づいた、迅速で的確な意思決定を下すことが可能になるのです。

【事例】「2か月の羅針盤づくり」が導いたデータドリブン経営

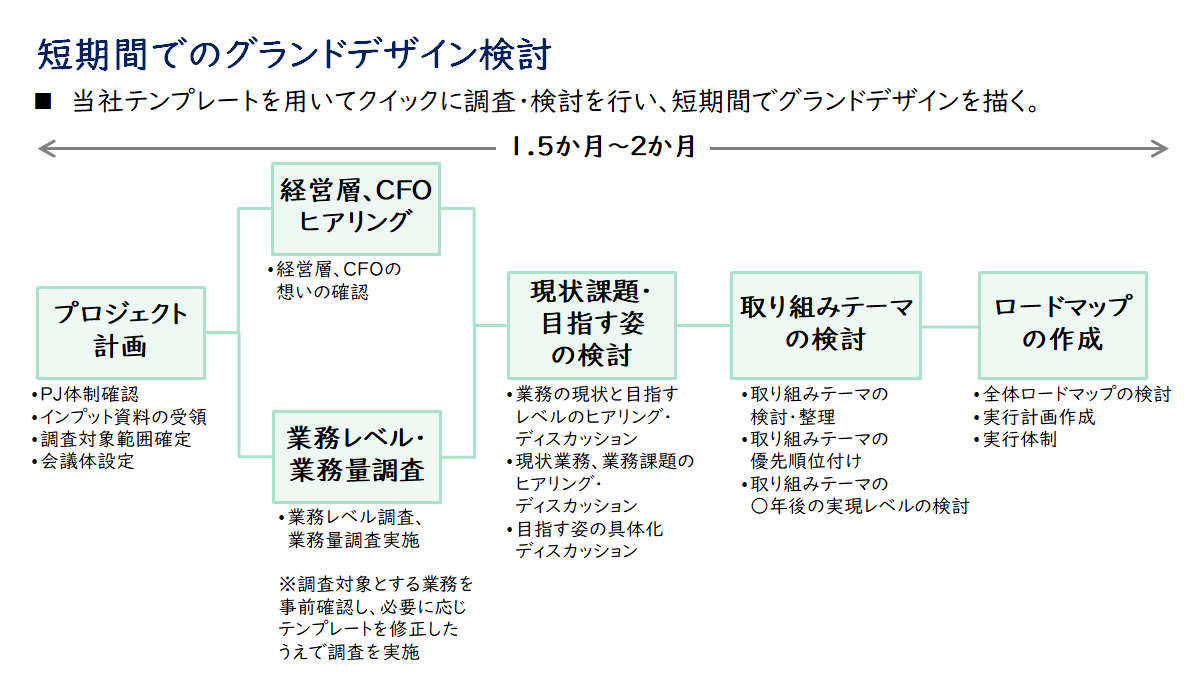

ある大手製造業は、データに基づいた経営への変革を目指していました。しかし、何から手をつけるべきか、社内だけでは方向性を見いだせずにいました。そこで同社は、本格的なシステム導入の前に、わずか2か月という期間で「グランドデザイン」を策定するプロジェクトを立ち上げました。

現状の業務量や課題を可視化し、経営層が本当に求める情報とは何かを徹底的に議論したうえで、経理財務部門が3年後、5年後にどうあるべきか、そのためにどのようなデータ基盤が必要かを、具体的なロードマップとして描き出したのです。この「最初の羅針盤づくり」が、その後のシステム選定や導入プロジェクトのブレを防ぎ、全部門が同じゴールを向いて進むための強力な拠り所となりました。

しかし、自社のリソースだけで最適なグランドデザインを描き、全社を巻き込みながら改革を推進するのは決して容易な道ではありません。ユーザーが主体となりながらも、期待役割を定義し、適材適所で外部リソース活用していくことが重要です。是非当社に一度ご相談ください。当社テンプレートを用いてクイックに調査・検討を進め、短期間でグランドデザインを描くご支援をいたします。

【図3】短期間でのグランドデザイン検討(当社支援例)

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

職種別ソリューション