「ドラゴンボール型」から「ワンピース型」へ

~相互依存で挑む時代の変革力~

◆この記事の要約

変化が読めないVUCA・BANI時代、企業の競争力は「個の力」ではなく「チームの力」に移行しています。

そこで本記事では、リーダー依存から脱却し、信頼と多様性で成長する“相互依存型組織”の構築法を解説します。

「ドラゴンボール型」から「ワンピース型」への進化が、変革を乗り越える鍵です。

- VUCA・BANI時代の課題:不確実性と非線形な環境で、個人依存の経営が限界を迎える。

- ワンピース型組織の本質:異なる専門性を持つメンバーが信頼を軸に共創し、価値を掛け算で生む。

- 組織効力感の醸成:「俺たちならできる」という集団的自信が、変革の推進力を高める。

- 貢献可能性の回復:社員が「自分の力が役立っている」と実感できる仕組みが、持続的成長を支える。

孫悟空のように、最後は一人で敵を倒す構図です。しかし、今の時代は複雑で変化が早く、リーダー一人の力では限界があります。求められるのは、ルフィ率いる麦わらの一味のように、それぞれが自分の得意領域で力を発揮し、互いに信頼し合う「ワンピース型組織」です。そこで今回は、両者の違いを通じて、現代組織に必要な“相互依存型チーム”のあり方をご紹介します。

「ドラゴンボール型組織」の限界

生成AIが汎用化し、2025年は「AIエージェント元年」ともいわれ、業務の自動化が進んでおります。

AIに代替されていく部分と、最後は人による実行力や執行力が求められる部分があり、企業の競争力の源泉は「チームの力」そのものへと移りつつあります。

そんな中、「ドラゴンボール型組織」は、圧倒的なリーダーシップとカリスマ性で全員を引っ張るスタイルです。孫悟空のような存在がいれば、危機を突破できる――しかしこの構造の課題は「依存」です。

悟空がいなければ勝つことができず、組織全体がカリスマリーダー個人に依存してしまうのです。

企業でいえば、リーダー依存型経営の経営者が意思決定の中心に立ち、社員は「あの人がやってくれる」や、「その人の指示に従っていればいい」と無意識に考えてしまう状態です。結果として、現場の創意工夫や判断力は弱まり、変化への対応力が鈍化します。

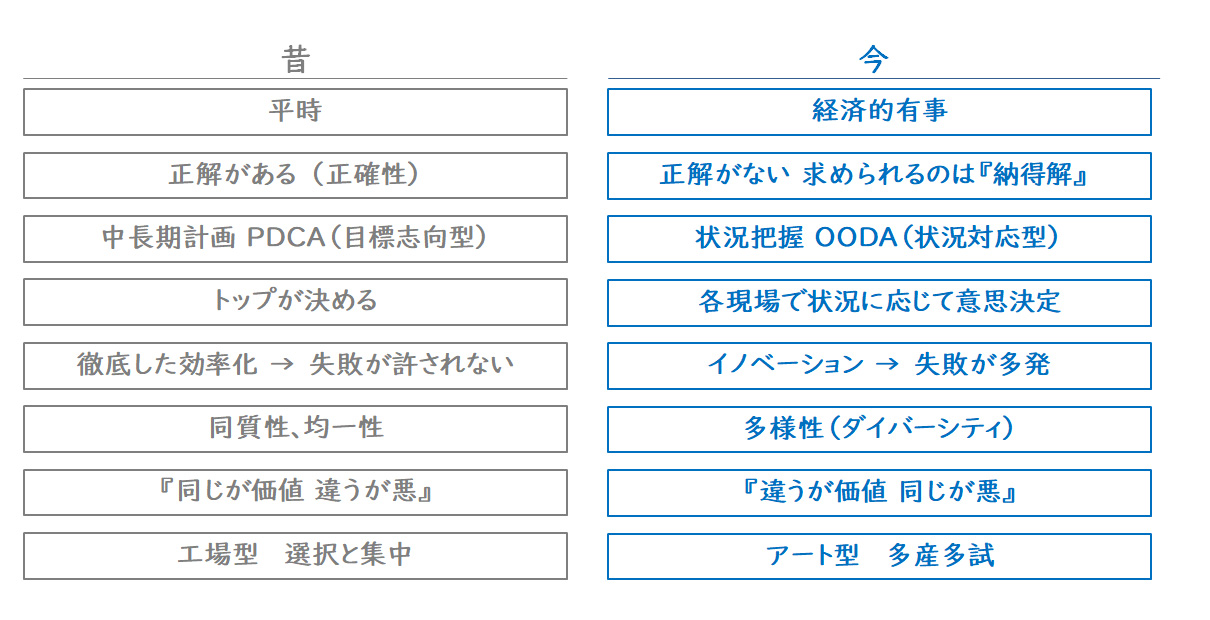

高度成長期の日本企業にはこの型が多く見られました。先が見えて予測ができる、つまり“正解がある”やるべきことがわかっていた時代であり、求められるのは「正確性」でした。平時で変化も少ない時代であればこの型でも機能していました。しかし、市場環境が不確実性を増す今、スピードと柔軟性を失うこの構造は、企業競争力をむしばむリスクとなっています。経済的有事で、VUCA時代(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)、またはBANI時代(もろい、不安、非線形、不可解)ともいわれる今、各現場で状況に応じて各個人が役割を意識して意思決定し、やり抜くことが求められます。

【図1】時代の変化

「ワンピース型組織」に学ぶ共創力

ルフィの仲間たちは、それぞれが専門性を持ち、信頼関係の中で役割を果たしています。

ゾロは剣術(戦闘)、ナミは航海、ウソップは狙撃、サンジは料理(戦闘)、チョッパーは医療とルフィが全てを指示するのではなく、仲間が自律的に判断して動いています。この「相互依存」の構造こそ、現代組織に必要な姿です(ドラゴンボールの場合には、結局すべて戦闘であり、戦闘力の違いや技の違いだけで、最終的に孫悟空が一人で敵を倒す形になります)。ここで重要なのは、「多様な強みが共存してこそ、チームが強くなる」という考え方です。ワンピースの世界では、個々の力の総和ではなく、信頼による掛け算が生まれています。経営に置き換えれば、各部門がバラバラに動くのではなく、財務・人事・現場が目的を共有して連携することが競争優位の源泉となります。

つまり、「ワンピース型組織」とは、“協働による革新”を体現したチームなのです。

ここでの「協働」とは、同質の人が同じ方向を向くことではなく、異なる価値観・スキル・経験をもつ人材が、共通の目的のもとで挑戦することを意味します。ルフィの一味が、剣士・航海士・狙撃手・料理人・医師など全く異なる強みを活かすように、企業も多様な専門性を融合させることで、新しいアイデアや事業の芽が生まれます。異能をぶつけ合うことを恐れず、そこから「掛け算の発想」を生み出す文化――それが真の協働による革新です。例えば、財務の分析力と現場の感覚を掛け合わせて収益構造を再設計する、あるいは人事が人材ポートフォリオの観点から経営戦略に関わるといった形です。分断された機能を「つなぐ」ことこそが、組織の進化を生むのです。

【図2】相互依存のチーム

「俺たちならできる!」という組織効力感

麦わらの一味のような相互依存型チームの根底には、「自分たちならやり遂げられる」という「組織効力感」があります。心理学では、個人の自信(自己効力感)と対比される概念で、チーム全体が挑戦を肯定的に捉える力を指します。

自己効力感とは、心理学者バンデューラが提唱した概念で、「自分にはこの課題を達成する力がある」という個人の確信を指します。一方、組織効力感はその集団版で、「自分たちならやり遂げられる」というチーム全体の信念です。両者は独立して存在するものではなく、相互に影響し合います。個々が自分の力を信じて挑戦し、その挑戦が成功体験として共有されることで、チーム全体の効力感が強化されるのです。逆に、組織の文化が失敗を恐れるものであり、失敗に対して許容されないものであれば、個人の挑戦意欲も萎縮します。つまり、リーダーの役割はメンバーの自己効力感を引き出し、「自分たちならやり遂げられる」と共通認識できる環境づくりとなります。

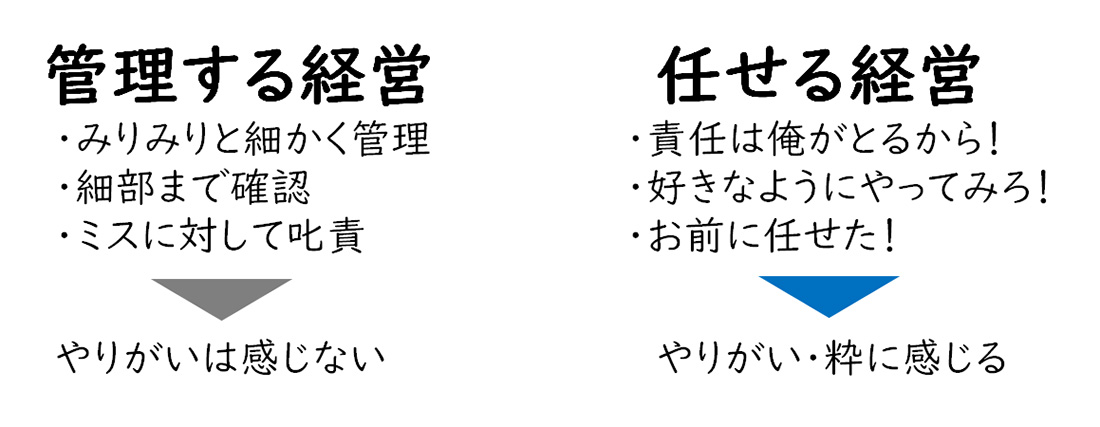

ワンピースの仲間たちは、どんな困難にも「やれる!」と信じ合って挑みます。これは単なる精神論ではなく、リーダーが「信頼を前提とした権限委譲」を行い、メンバーが「自分の強みを活かす機会」を得ているからこそ成り立ちます。企業においても、社員が「自分の貢献がチームに影響している」と実感できれば、主体性と創造性は一気に高まります。逆に、トップが全てを決める環境では、個々の成長も停滞してしまう可能性が高まります。

リーダー依存型経営の「貢献可能性の喪失」

リーダー依存型組織では、「あの人がやるから自分はやらなくていい」といった思考が蔓延しがちになります。これは「貢献可能性の喪失」と呼ばれる現象で、組織の持続的成長を阻む大きな要因です。

「貢献可能性」とは、組織の中で「自分の力が役立っている」と感じられる心理的状態を指します。

人は、自分の存在や行動がチームの成果に結びついていると実感できる時、最も高いモチベーションと創造性を発揮します。反対に、それが感じられなくなると、「どうせ自分がやらなくても」や「意見を出しても変わらない」といった無力感が広がり、これを「貢献可能性の喪失」と呼びます。特にリーダー依存型経営下では、決定や評価がすべてトップに集中し、社員が意思を示す余地がなくなることでこの現象が進行します。経営の本質は、社員一人ひとりに「自分も組織の一部として価値を生み出している」と実感させることにあります。

「貢献可能性の喪失」の状態に陥ると、社員は指示待ちになり、リーダーは疲弊します。現場の知恵も上がってこないため、変革のスピードが極端に遅くなる。特に事業承継や次世代経営への移行期には、この構造が深刻なリスクとなります。打開するには、リーダー自身が「自分がやる組織」から「みんなで創る組織」へと意識を変える必要があります。任せ、信じ、支えること――これは単なるスタイルの違いではなく、経営のあり方そのものの転換です。

【図3】任せる経営

「共に創る経営」への進化を

今の時代、経営の中心に求められているのは「共創」です。組織の一人ひとりが自らの役割と強みを理解し互いに補い合う、まさに「麦わらの一味」のようなチームこそが、変化を乗り越える原動力になります。しかし、多くの企業では依然としてトップ依存型の構造が残り、相互依存型チームへの移行が進んでいません。そこでレイヤーズでは、そのような経営変革の現場で組織効力感を高める仕組みづくりや、リーダーシップの再設計を支援しています。

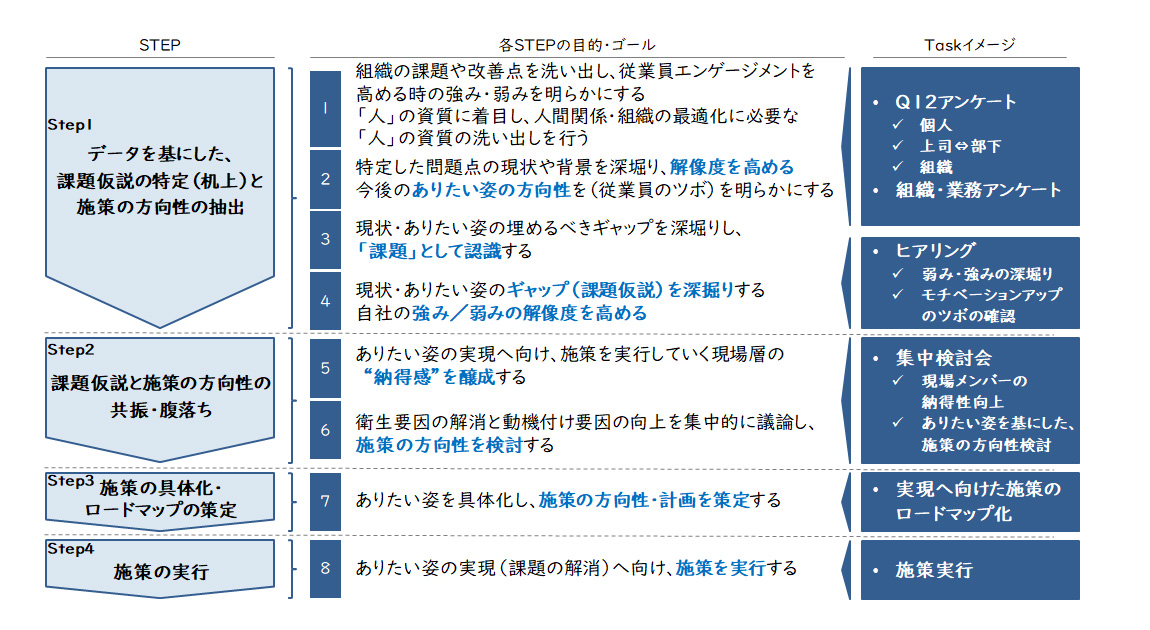

我々がご支援させていただくケースの場合、まずは「データを基にした現状把握および課題仮説の特定」として、アンケート調査や診断、ヒアリングなどを実施し、組織風土の現状把握を実施します。そして「施策の方向性」を検討し、「課題仮説と施策の方向性の共振」として、キーメンバーと集中検討会を実施します。そこでありたい姿を一緒に描いていきます。「施策の具体化および実行計画の策定」として、ありたい姿を具体化し、施策の詳細化や実行計画としてロードマップを策定していきます。あとは確実に施策を実行していく形になります。

集中検討会に参加したメンバーは、ありたい姿を実現していくための社内インフルエンサーとなり、各現場で変革の推進役を担っていきます。推進役からは各現場での推進上の課題が発生してきますので、そこはプロジェクト事務局と一緒になって課題を解決していきます。

「うちのチームはまだ悟空頼みかもしれない…」と感じた方は、是非一度ご相談ください。

貴社の中に眠る“麦わらの一味”の力を、共に引き出していきましょう。

【図4】組織風土改革の4STEP

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

職種別ソリューション