IoTが導く“新しい儲け方”

◆この記事の要約

近年、少子高齢化や労働人口減少といった社会課題の解決策として、IoT(モノのインターネット)が注目されています。AIやローカル5Gなどの先端技術と連携し、医療・物流・建設分野を中心にIoT市場は急速に拡大中です。

そこで本記事では、国内の成功事例を踏まえ、IoTビジネスの収益化のポイントと課題を解説します。

- IoT(Internet of Things):家電や車、建物など多様なモノをインターネットに接続し、遠隔操作やデータ収集を可能にする技術。

- 収益パターン:既存製品連携、データ販売、企業向けソリューションなど多様なモデルで収益化を図る。

- データ活用とセキュリティ:高品質データの収集・分析と、通信暗号化や匿名化によるプライバシー保護が不可欠。

- 成功事例:象印の「みまもりほっとライン」や日立の「スマートファクトリー」など、IoT導入で付加価値創出と業務効率化を実現。

IoTビジネスの可能性

IoTとはInternet of Thingsの略で、モノのインターネットと訳されます。従来、インターネットとはコンピューター同士を接続するためのものでした。しかし現在では、家電製品・車・建物など様々なモノがIoTデバイスによってインターネットに接続されており、我々の生活を一層便利にしています。スマートホームはその一例で、IoT技術を用いて住宅設備や家電をインターネットに接続することで、スマートフォンなどの端末から外出先でも家電状態の把握や、遠隔操作が可能となっています。

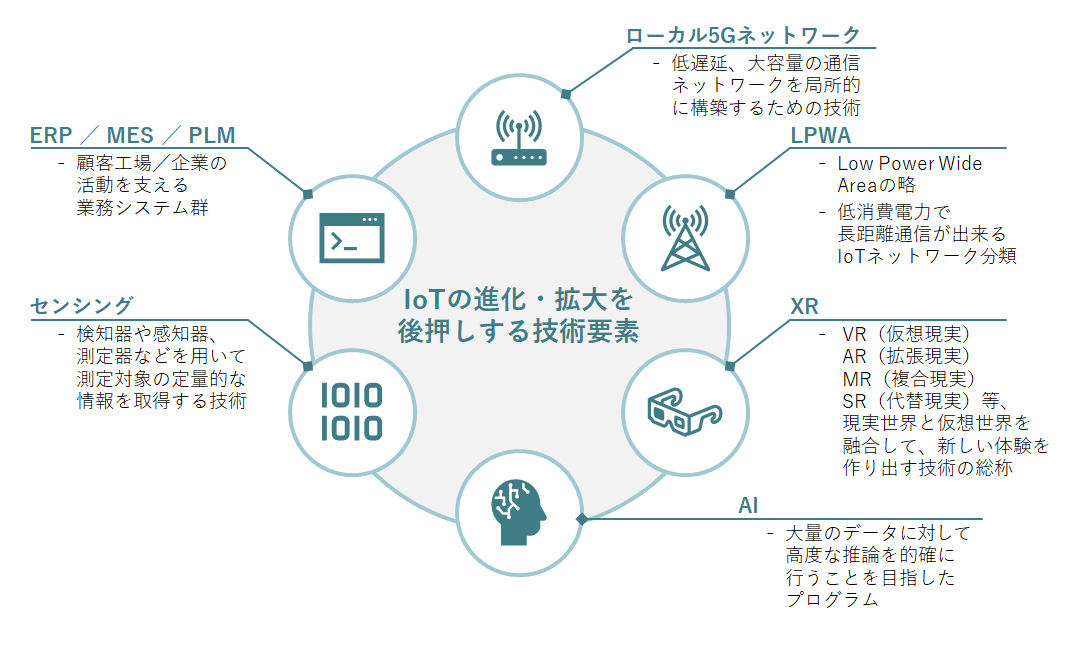

また日本政府は、産学官をあげたIoT等に関する技術の開発・実証により、社会全体の課題解決や新たな価値創造を推進することを目的として、2015年10月に「IoT推進コンソーシアム」を設立し、「スマートIoT推進戦略」の一環として企業へのIoT導入を積極的に推進しています。特に顕著な人材不足問題がある医療、物流、建設分野などでIoTの導入が活発に行われており、さらなる労働人口不足やローカル5Gネットワーク、AIといった技術要素により、IoT市場は今後もより進化、拡大していくと思われます。

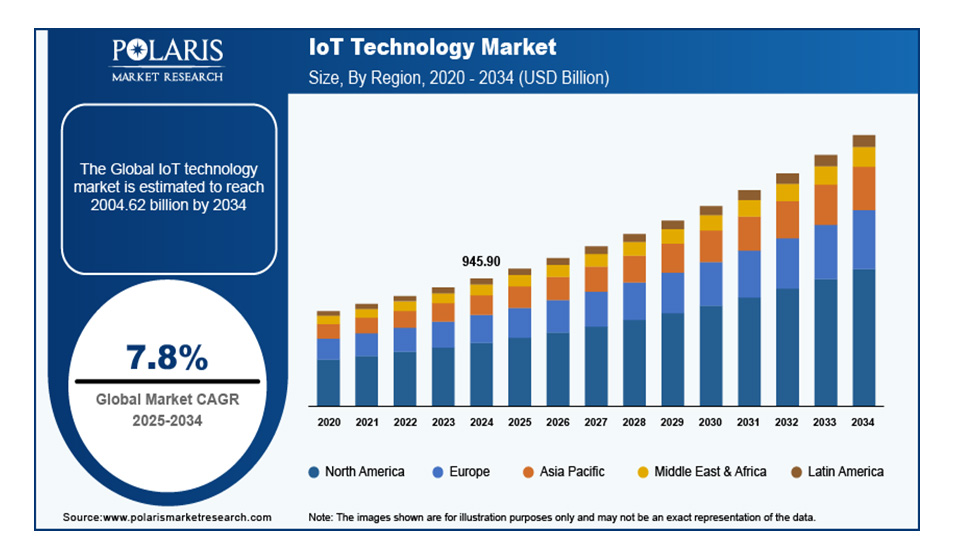

ポラリス・マーケット・リサーチによると、2024年の世界のIoT市場規模は9,459億米ドルでした。

今後10年間、市場規模は平均して成長率(CAGR)7.8%で成長し、2025年には1兆188億3,000万米ドル、2034年には2,004億6,200万米ドルに拡大すると予測されています。

【図1】IoT市場規模の拡大

※出典: Polaris Market Research 『IoT Technology Market Size, Share & Trends Report, 2025-2034』

【図2】IoTビジネスの進化・拡大を後押しする主な技術要素

IoTの活用で実現できること

① モニタリング:IoTの基本機能。センサーを用いて、温度、湿度、振動、電流、降水量などを見える化することで、設備の稼働状況や作業環境などを遠隔から一元管理することを可能にします。

ex)動作、気温、湿度などを検知できるペットカメラ。

② コントロール:その場にいなくても端末からモノを操作することができます。

ex)スマートフォンから家の鍵の開錠・施錠ができるスマートロック。

③ シンクロ:モノ同士が自動で通信し合い連動することで、人が指示を出さなくても最適な状態を作り出すことができます。

ex)人感センサーを用いたトイレの自動照明。

④データの収集:IoTが前述の①②③を行うために必要なのがデータの収集です。取得・蓄積・収集されたデータを分析することでよりよい製品サービスの開発や業務効率の向上を図ることができます。

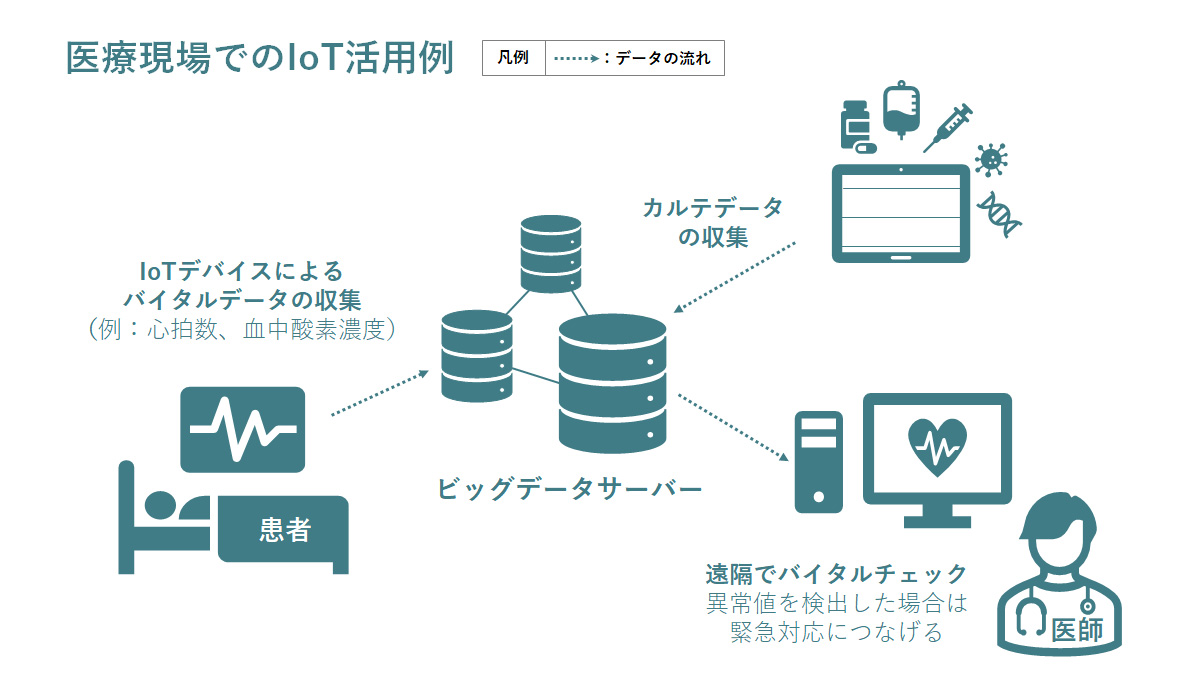

現在、IoT技術による人材不足の解消や業務の効率化が期待されており、企業にも積極的に導入されています。物流現場では輸送時の温度管理、建設現場では労働災害の兆候となるデータの収集や事故の対策・予防、医療現場では患者の呼吸や心拍数データの遠隔監視等、様々な業界でIoT技術は使われています。

【図3】医療現場におけるIoT活用の例

IoTビジネスの収益パターン

成功しているIoTビジネスの収益パターンは主に以下の4つに分類できます。

これらの収益パターンの中から自社のケイパビリティから最適なパターンを選択したり、場合によっては組み合わせたりして、収益を最大化する戦略を検討することが重要です。

1.既存製品との連携:IoTデバイスを既存の製品やサービスに統合後、付加価値を提供し収益を上げます。

【ポイント】

– シームレスな統合: 既存製品との互換性を確保し、ユーザーが簡単に利用できるようにする。

– ユーザー体験の向上: IoT機能を追加することで、ユーザーの利便性や満足度を高める。

– アップセルの機会:既存顧客に対して新しい機能やサービスを提案し、追加の収益を得る。

2.データ販売:収集したデータを他の企業や組織に販売することで収益を上げます。

【ポイント】

– データの価値を最大化:高品質(データの正確性、完全性、一貫性、最新性、有効性、信頼性を担保すること)で、顧客にとってのデータ活用機会の創出・活用価値を高める。

– プライバシーとセキュリティの確保:データ販売では、データの取得先とデータの提供先の関係に合わせ、データを匿名化・暗号化することで個人情報保護やセキュリティ対策をすることが必要である。

– 多様な顧客層の開拓:データの利活用によるビジネスチャンスがあると思われる様々な業界・企業に対してデータ販売をすることで、収益の多様化・拡大を図る。

3.企業向けのソリューション・サービス:企業活動の様々な場面にIoTデバイスを導入して収集したデータを分析し、業務改善や売上向上のためのインサイトを提供します。

【ポイント】

– データ収集:センサー、機械、車両など様々なIoTデバイスからリアルタイムでデータを取得し、連続的かつ大量のデータを効率的に収集・保存。

– 価値のあるインサイト:収集したデータを販売先の企業のニーズに沿って解析し、企業活動に対する有益な情報をダッシュボードやレポートで分かりやすく提供する。

– インサイトを用いて、企業は生産プロセスの最適化や品質管理等の業務改善と、顧客行動分析や新サービス開発等の売上向上を図る。

IoTビジネスにおけるデータの取り扱いの課題と対策

IoTは大量のデータを生成しますが、そのデータの取り扱いには細心の注意を払う必要があり、データ分析および活用には高度な技術と専門知識が不可欠です。以下では、IoTビジネスを展開するうえでのハードルとなるデータの取り扱いについてポイントを整理して解説します。

1.通信の暗号化・アクセス制御:デバイスからのデータ収集時は、通信の暗号化やアクセス制御を徹底し、不正アクセスや情報漏洩を防止します。

2.必要最小限のデータ収集(マスキング):目的に応じて必要なデータのみを収集し、過剰な情報取得を避けることで、不要なデータを含めた余分なデータ分析を避けます。

3.プライバシーポリシーの明示:データ取得先に対してデータの利用目的や管理方法を明確に伝え、透明性を確保します。

4.データ所有権の明確化:例えば、自動車のIoTデータは一般的に車両オーナーの所有物とされるため、自動車メーカーが取得データを自社のビジネスのために利用する際ハードルがあります。対策例として、自動車を買い切りではなくサブスクリプションモデル(定期料金の支払いでサービスや商品を継続利用可能な仕組み)で提供し、自動車の所有権をメーカー側に置くことで、自動車メーカーで取得データを利活用できるようにすることが考えられます。

5.匿名化・暗号化の徹底:第三者にデータを提供する際は、個人情報が特定されないよう取得データの匿名化や暗号化を施します。

IoTビジネスの成功事例

1.みまもりほっとライン(象印マホービン株式会社):既存商品との連携

「みまもりほっとライン」は、離れて暮らす高齢の家族の安否をIoT搭載の象印電気ポットの使用状況から確認することができるサービスです。ポットはレンタルで、初期費用と月額の利用料を支払うことで利用できるサブスクリプションの形をとっています。既存製品にIoTを組み合わせることで「安心」という大きな付加価値を生み出すことに成功しています。

https://www.zojirushi.co.jp/syohin/pot_kettle/mimamori/product/

2.Agoop流動人口データ(株式会社Agoop):データ販売

株式会社Agoopはソフトバンクの子会社であり、スマホアプリから取得したGPSなどの位置情報を秘匿化・統計加工した位置情報ビッグデータである「Agoop流動人口データ」を提供しています。同データはエリアごとの時間経過による来訪・滞在人口推移や、From-Toなどの人々の流れを細やかに把握することができます。人流データを分析することで、消費者向け出店検討時の道路単位でのポテンシャルの判断や、施設単位の来訪者把握などが可能で、マーケティングや需要予測、観光調査等に活用されています。

https://agoop.co.jp/service/dynamic-population-data/

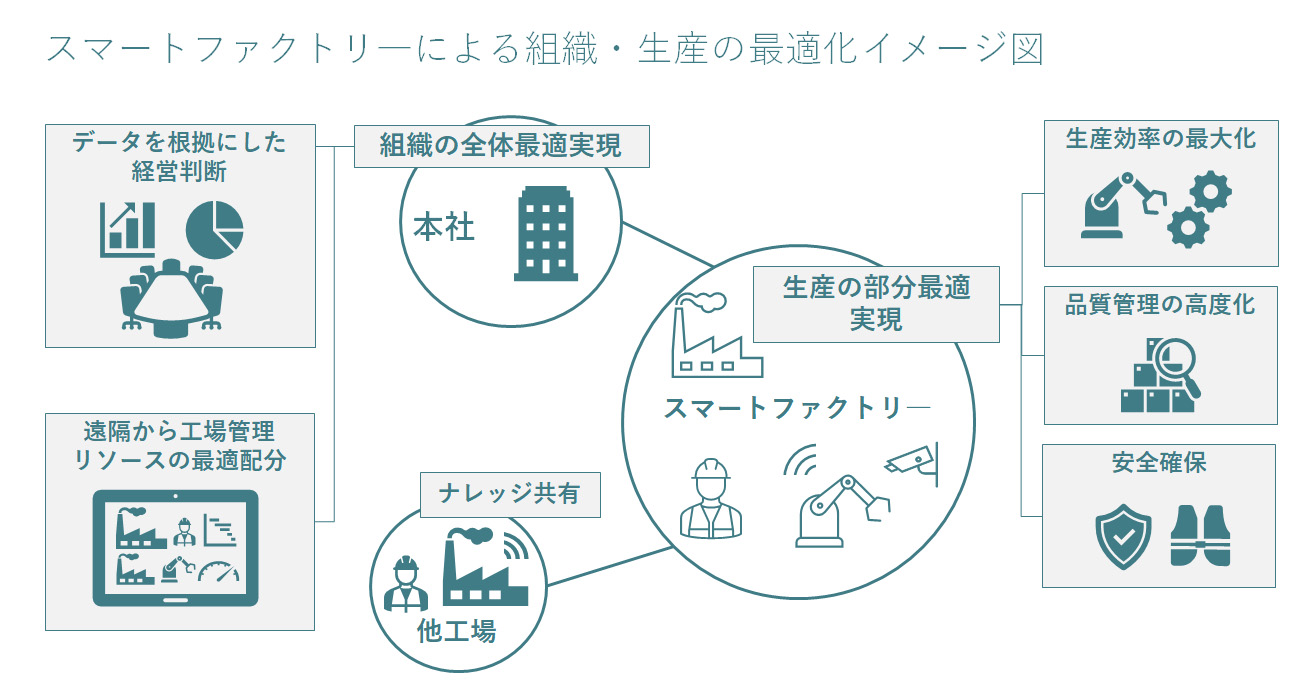

3.スマートファクトリー(日立製作所):企業向けのソリューション・サービス

「スマートファクトリー」は日立が提供するソリューション・サービスで、日立のOT(Operational Technology:物理的な装置や工程を監視・制御するハードウェアやソフトウェア技術)とIoTを組み合わせたものです。現場から経営までの様々なデータをつなぎ、それらを統合・分析・可視化することによって、組織全体を最適化し、生産性が高く効率的なオペレーションを実現します。エアバッグの基幹部品を製造している(株)ダイセルにも導入されており、画像解析によって作業員の逸脱動作や設備・材料の不具合などの異常を早期に発見し、現場管理監督者が事故を未然に防止できる環境を実現しています。

https://www.hitachi.co.jp/products/it/it-pf/mag/pf/smartfactory_201901/01/index.html

【図4】スマートファクトリ―による組織・生産の最適化イメージ図

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

神鳥 菜々事業戦略事業部

神鳥 菜々事業戦略事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション