Z世代の心を掴む「推し活」マーケティングの新常識

◆この記事の要約

Z世代の消費行動やマーケティング戦略に関心のある企業担当者向けに、「推し活マーケティング」の本質と導入ポイントをご解説します。推し活市場は拡大を続け、Z世代の心を掴むには従来型の広告ではなく、共感と体験価値を重視したアプローチが不可欠です。Bリーグの事例を交え、推し活をビジネス成長に活かすための具体的なステップを紹介してまいります。

- 推し活市場は8,000億円

- 超!Z世代の半数以上が推し活に関心

- Z世代は共感・自己投影・仲間との連帯感を重視

- 「感動の再生産モデル」によりファンの熱量が拡大しやすい

- 成功には「推される」体験設計とSNS拡散を促す仕組みが重要

- 戦略・プロセス・テクノロジーの3層で段階的に導入を進める

- BリーグはNFTや投げ銭などデジタル施策でファン化を加速

- 専門家の知見を活用し、自社に最適な推し活マーケティングを検討することが成功の近道

巨大市場「推し活」とZ世代の価値観

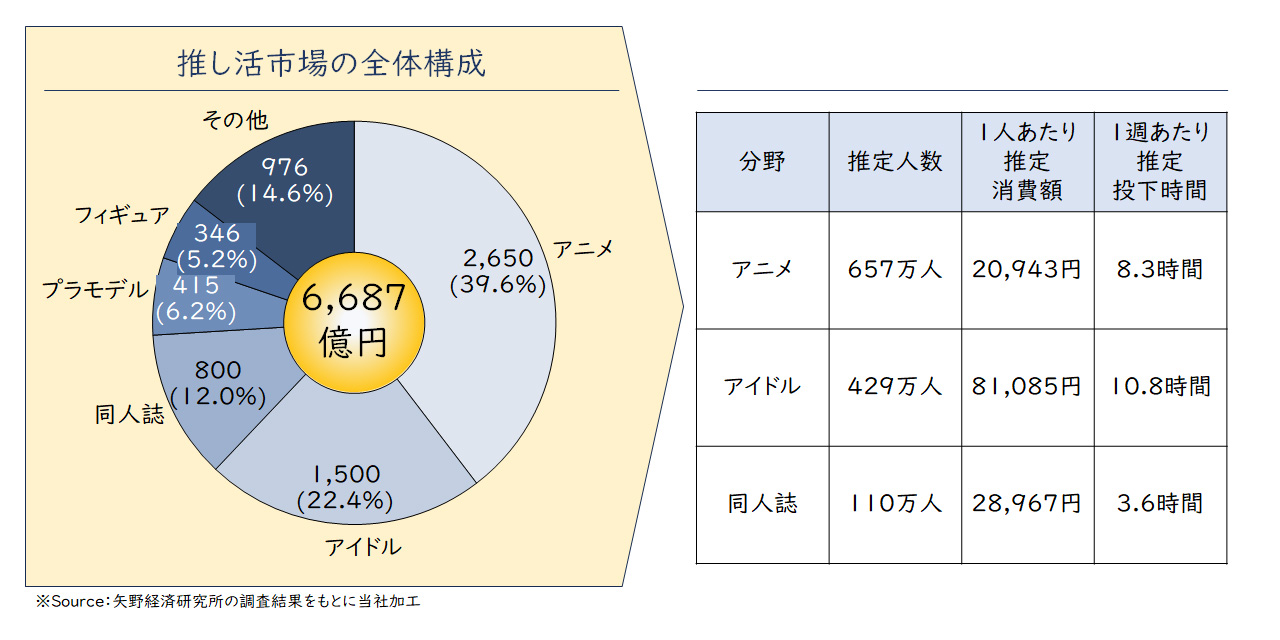

「推し活」という言葉が、今や若年層だけでなく幅広い世代に浸透していますが、その中心にいるのがZ世代です。推し活とは、特定の人物やキャラクター、ブランド、コンテンツに対して強い愛着を持ち、積極的に応援し、消費し、仲間と共有する一連の行動を指します。矢野経済研究所の調査によれば、推し活市場は8,000億円超にまで成長しており、今後も拡大が見込まれています。

特に注目すべきは、Z世代の57.3%が「推し活をしている、またはこれからしたい」と回答している点です。彼らの推し活の対象は、K-POPやアニメキャラクター、スポーツ選手、インフルエンサー、さらには特定のブランドや商品にまで多様化しています。Z世代はSNSを駆使し、リアルタイムで情報を収集・発信しながら、自分の「好き」を表現し、同じ価値観を持つ仲間とつながることに大きな価値を見出しています。

このような行動の背景には、自己肯定感や共感、連帯感を重視するZ世代特有の価値観があります。彼らは企業から一方的に情報を受け取るのではなく、自らが価値を見出し、共感したものを自発的に応援し、広めていくという主体的な消費者像を体現しています。推し活は単なる趣味や娯楽の枠を超え、Z世代のライフスタイルや消費行動の中心に位置付けられているのです。

企業がこの巨大市場を取り込むには、Z世代の価値観や行動原理を深く理解し、彼らが「推したくなる」ようなブランドや商品、体験を提供することが不可欠です。推し活を通じて生まれる熱量や共感は、従来のマーケティング手法では得られない新たな成長エンジンとなり得ます。

【図1】推し活市場の全体構成

なぜ「推し」の力はビジネスを加速させるのか

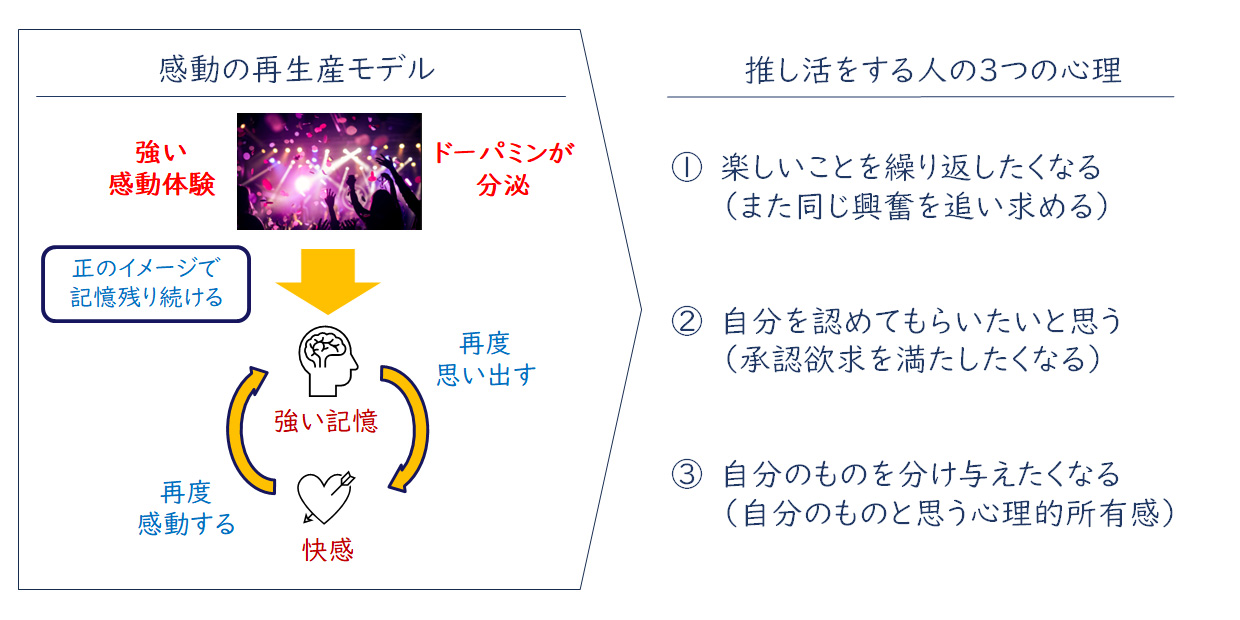

推し活がこれほどまでにビジネスを加速させる理由は、単なる流行や一過性のブームにとどまりません。その根底には、「感動の再生産モデル」と呼ばれる心理的なメカニズムが存在します。人は一度強い感動や興奮を体験すると、その快感を再び味わいたいという欲求が生まれます。推し活においては、推しとの出会いや応援体験が脳内でドーパミンを分泌させ、ポジティブな記憶として深く刻まれます。

この感動体験は、何度も繰り返し思い出され、再度感動することでさらに強化されていきます。加えて、「自分の応援で推しを支えたい」という心理的所有感や、「推しのよさを他人に認めてもらいたい」という承認欲求も強く働きます。これらの心理が複雑に絡み合うことで、ファンは自発的に推しを広め、仲間を巻き込み、コミュニティを形成していきます。

このようなファンの熱量は、従来の広告やプロモーションでは生み出せない圧倒的な拡散力と持続力を持っています。推し活を通じて生まれる「共感の連鎖」は、ファンが新たなファンを呼び込み、顧客基盤が雪だるま式に拡大していくというスケール効果を生み出します。これは、広告費を投下し続ける従来型のマーケティングとは異なり、持続的かつ自走的な成長モデルといえるでしょう。

また、推し活の熱量は、単なる消費行動にとどまらず、ブランドや企業へのロイヤルティ向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化にも寄与します。推し活をビジネスに取り入れることで、企業は単なる「顧客」ではなく、「熱狂的なファン」という強固な支持層を獲得できるのです。

【図2】感動の再生産モデル

「推される」ための戦略と陥りがちな罠

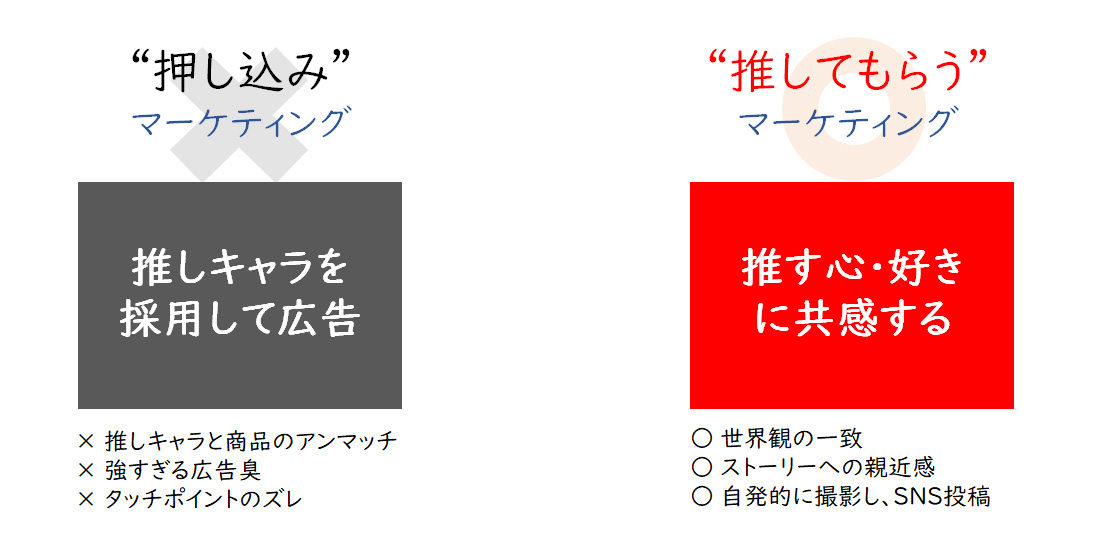

多くの企業が推し活の波に乗ろうと、人気キャラクターやインフルエンサーを起用したキャンペーンを展開しています。しかし、こうした施策が必ずしも成功するとは限りません。その最大の理由は、企業側の「売りたい」という意図、いわゆる“広告臭”が強すぎることにあります。Z世代はこのような押し付け型のマーケティングに敏感で、違和感を覚えるとすぐに離れてしまいます。

真に「推される」ブランドや商品になるためには、ファンが持つ「推す心」に深く共感し、企業やブランドの世界観と自然に融合させることが不可欠です。ファンが自ら「これは応援したい」「みんなに伝えたい」と感じるような、共感性の高いストーリーや体験を提供することが成功の鍵となります。例えば、ファンが自発的にSNSで拡散したくなるような仕掛けや、ブランドのストーリーに共感できるコンテンツ設計が求められます。

一方で、安易なキャラクター活用や、ブランドとの親和性が低いコラボレーションは、かえってファンから「解釈違い」と反発を招くリスクもあります。Z世代は本質を見抜く力が高く、表面的な施策には共感しません。企業は、ファンの心理や価値観を深く理解し、ブランドの世界観と一貫性のある体験を設計することが重要です。

また、推し活マーケティングの成功には、SNSでの拡散や自発的なプロモーションを促す仕組み作りも欠かせません。ファンが自らの意思でブランドを「推したくなる」環境を整えることで、持続的な支持と拡大を実現できます。

【図3】推し活を組み込んだマーケティング戦略

戦略導入のロードマップと3つの階層

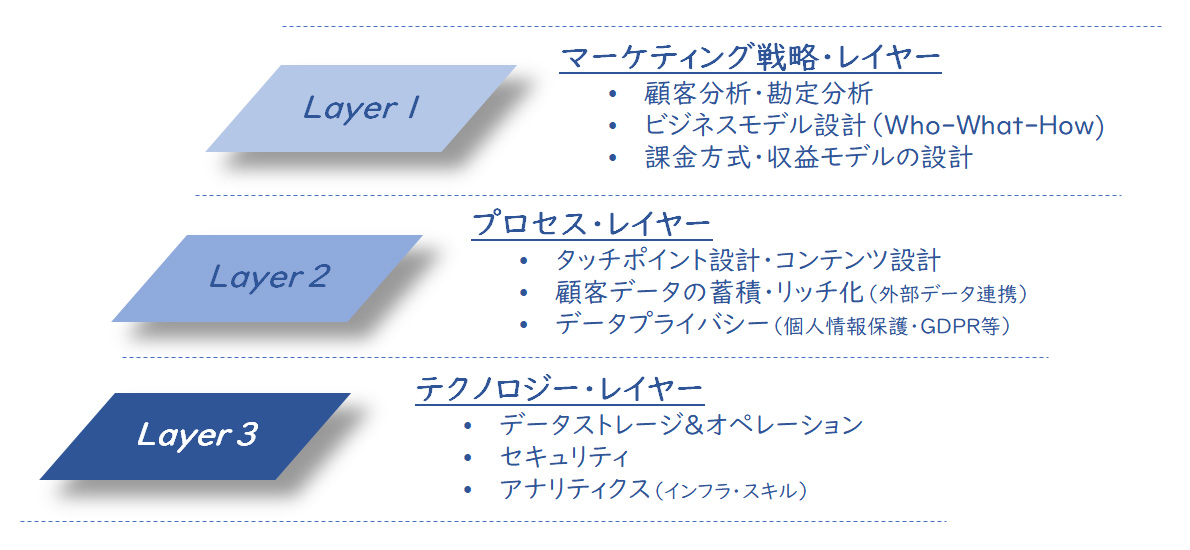

推し活マーケティングを自社に導入するためには、場当たり的な施策ではなく、全体を見据えた体系的なアプローチが不可欠です。成功のためには、「戦略」「プロセス」「テクノロジー」の3つの階層(Layer)で段階的に取り組むことが重要です。

まず、Layer1である「マーケティング戦略」では、誰に(Who)、何を(What)、どのように(How)提供するのかという事業の根幹を明確にします。ここでは、ターゲット顧客の深い理解と、ブランドが提供する独自価値の定義が求められます。

次に、Layer2の「プロセス」では、顧客がブランドと出会い、ファンになるまでの一連の体験(カスタマージャーニー)を設計し、各接点(タッチポイント)でどのような価値を提供するかを具体化します。

そして、Layer3の「テクノロジー」では、顧客データの蓄積・分析や、パーソナライズされた体験を実現するためのIT基盤を構築します。これにより、顧客一人ひとりに最適化された体験を提供し、ファン化を加速させることが可能となります。

この3階層を連動させながら段階的に強化していくことで、企業は持続的な成果を生み出すことができます。各フェーズで顧客分析やタッチポイント設計、データ活用を強化し、段階的な効果創出を目指すことが、推し活マーケティングの成功に不可欠です。

【図4】Z世代マーケティングの3層設計

成功事例に学ぶ、次の一手

推し活マーケティングの実践例として、プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」の取り組みは非常に示唆に富んでいます。Bリーグは、単なるスポーツ観戦の枠を超え、ファンの「推したい」「応援したい」という熱量を最大限に引き出すための仕掛けを次々と導入しました。その一つが、NFT(非代替性トークン)を活用したデジタルカードや、試合中に選手へ直接応援できる「投げ銭」システムです。

これにより、ファンは自分の応援が可視化され、推し選手やチームとの一体感をより強く感じられるようになりました。

また、Bリーグはファンコミュニティの活性化にも注力し、SNSやオンラインイベントを通じてファン同士の交流や情報発信を促進しています。こうした施策が功を奏し、売上や来場者数は年々増加し、コロナ禍を経てもなお持続的な成長を遂げています。Bリーグの成功の背景には、ファン心理の深い理解と、それを実現するためのデジタル基盤への積極的な投資、そして現場と経営層が一体となった体験価値の設計があります。

このような成功事例から学べることは、推し活マーケティングは単なる一過性のキャンペーンではなく、企業全体で戦略的に取り組むべきテーマであるということです。導入のステップとしては、まず自社の顧客やファンの現状を分析し、どのような体験や価値が「推したくなる」動機につながるのかを明確にすることが重要です。そのうえで、カスタマージャーニーを設計し、各タッチポイントでファンの熱量を高める仕掛けを段階的に導入していく必要があります。さらに、顧客データの蓄積や分析、IT基盤の整備も欠かせません。

しかし、こうした複合的な施策を自社だけでゼロから設計・実行するのは容易ではありません。

ファン心理やデジタル施策、体験設計に精通した外部の専門家と連携することで、よりスピーディーかつ効果的に推し活マーケティングを実現できます。まずは一度、外部の専門家に現状の課題や目指す姿を相談し、貴社に最適な戦略のヒントを得てみてはいかがでしょうか。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

佐藤 隆太事業戦略事業部 副事業部長

佐藤 隆太事業戦略事業部 副事業部長

マーケティング・物流戦略ビジネスユニット長

マネージングディレクター -

沼田 久輝事業戦略事業部

沼田 久輝事業戦略事業部

マーケティング・物流戦略ビジネスユニット

シニアマネージャー -

鵜飼 瑞希事業戦略事業部

鵜飼 瑞希事業戦略事業部

マーケティング・物流戦略ビジネスユニット

シニアコンサルタント

職種別ソリューション