収益性分析を実現するデータ環境

◆この記事の要約

企業の収益性分析は、経営戦略や投資判断に不可欠な要素です。正確な分析には、売上高利益率やROEなどの指標を用い、データの統合と管理が重要となります。特に、部門やシステムに分散したデータを一元化し、リアルタイムで更新することが課題解決の鍵です。最新のDXツールやBI、ERPを活用し、目的に応じたデータ管理体制を整えることで、収益性向上とリスク管理を効果的に実現できます。

- 収益性分析は経営方針やリスク管理の基盤となる。売上高総利益率、ROA、ROEなど多様な指標で詳細評価。

- 縦断的・横断的分析やABCコスティングなど多角的手法を活用。システム間のデータ統合とデジタル化が必須。

- データの品質・整合性確保とリアルタイム更新が最大の課題。目的明確化と業務プロセスのデジタル化で効率的な分析体制を構築。

- AI・ビッグデータ活用のDXツールで高度な予測と分析が可能。ERP、BI、ETLなどのツールを目的に合わせて選択・活用することが重要。

しかし、この分析を正確かつ効果的に行うためには、企業内外の膨大なデータを統合し、適切に管理・活用することが極めて重要です。そこで今回は、企業が収益性を向上させるための基本的な指標と併せて、それを実現するためのデータの統合方法や重要性を解説します。

収益性分析の重要性

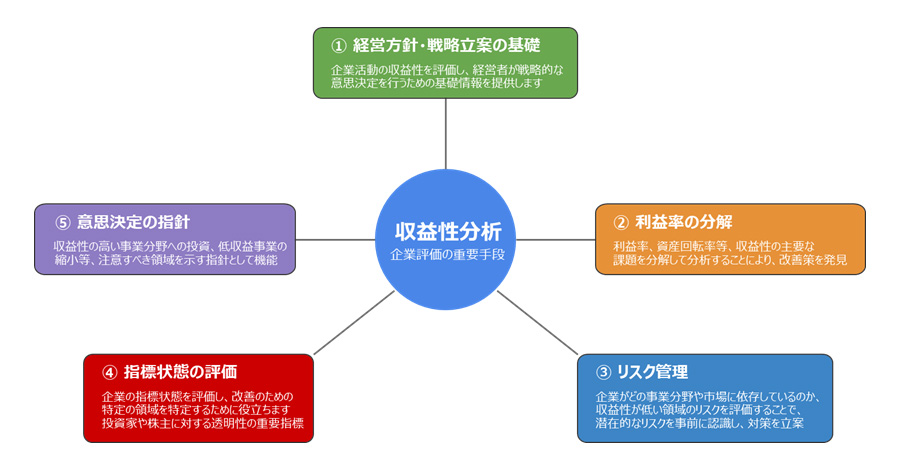

収益性分析は企業の状況を下記のとおり詳細に評価するための重要な手段です。

▶①経営方針・戦略立案の基礎

企業活動の収益性を評価し、経営者が戦略的な意思決定を行うための基礎情報を提供します。その情報を踏まえ、成長戦略を正確に策定することができます。

▶②利益率の分解

利益率、資産回転率、資本による運転資産の資金調達比率等、収益性の主要な課題を分解して分析することにより、企業の収益性を詳細に把握し、改善のための具体的な手段を見つけることができます。

▶③リスク管理

企業がどの事業分野や市場に依存しているのか、収益性が低い領域のリスクを評価することで、潜在的なリスクを事前に認識し、リスクを軽減するための戦略を立てることができます。また、市場シェアと収益性の関係を分析することで、企業は市場シェアを拡大することが収益性向上にどのように考えられるか理解できます。

▶④指標状態の評価

企業の指標状態を評価し、改善のための領域を特定するために役立ちます。投資家や株主に対してその財務状況や事業運営の透明性を示す重要な指標となります。

▶➄意思決定の指針

収益性の高い事業分野をさらに強化するために投資を行う一方で、収益性の低い事業を縮小または売却する等、企業の活動の中で特に注意を払うべき領域を示し、詳細な調査が必要な場合を特定するための指針として機能します。

【図1】収益性分析の目的

収益性分析に関する主な指標

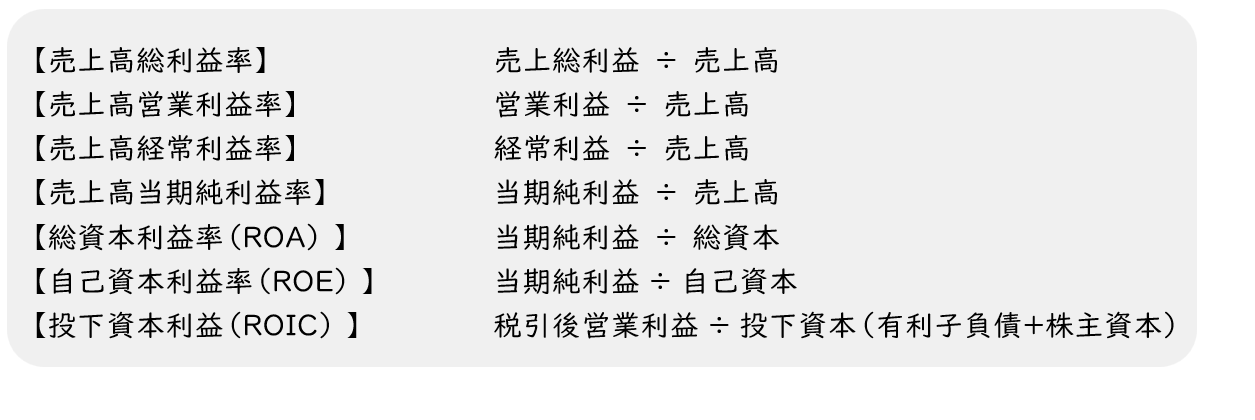

収益性分析の主な指標には以下のものがあります。各指標には固有の強みがあり、適切な指標を選ぶ必要があります。また、企業の財務状況やフェーズによって選択すべき指標は異なるため、評価したい視点や目的に応じて選択することが重要になります。

【売上高総利益率】企業の売上から原価を差し引いた後の利益率を示し、基本的な収益力の指標です。

【売上高営業利益率】事業活動の収益性を測る指標で、経費管理や事業運営の効率を反映します。

【売上高経常利益率】本業以外の収支を含めた利益率で、企業の総合的な収益力を評価します。

【売上高当期純利益率】最終的な利益率であり、全てのコストを差し引いた後の利益を示します。

【総資本利益率(ROA)】保有する資産を活用してどれだけ利益を上げているかを評価する指標です。

【自己資本利益率(ROE)】株主資本に対する利益率を示し、株主の投資収益性を評価します。

【投下資本利益率(ROIC)】企業が投下した資本に対してどれだけの利益を上げたかを示す指標です。

【図2】収益性分析に関する主な指標の計算方法

収益性分析の主な手法

また下記のように企業の収益力を評価し、改善点を見つけるためのさまざまな手法が収益性分析にはあります。企業の収益構造を異なる視点から分析するものであり、それぞれのメリット・デメリットや特性を理解したうえで活用することで、企業の収益性を総合的に評価することができます。また、手法によって必要となるデータが異なる点に注意が必要です。

■ 縦断的分析(時系列分析):数年間のデータを比較し、収益性の推移や成長率を評価します。

■ 横断的分析(ベンチマーク分析):同業他社との比較を行い、収益性の強みや弱みを特定します。

■ 損益分岐点分析:固定費と変動費の関係を用いて、損益がゼロとなる売上高を分析します。

■ 製品別/顧客別収益性分析:製品や顧客ごとの収益性を評価し、収益の柱となる要素を特定します。

■ 原価配賦自動化:ITツールやERPシステムを活用し、原価配賦の効率化と精度向上を図る手法です。

■ ABCコスティング(Activity-Based Costing):活動ごとにコストを配賦し、製品やサービスの真の原価を明確にする手法です。限界利益分析売上から変動費を差し引いた限界利益を基に、利益への貢献度を分析します。

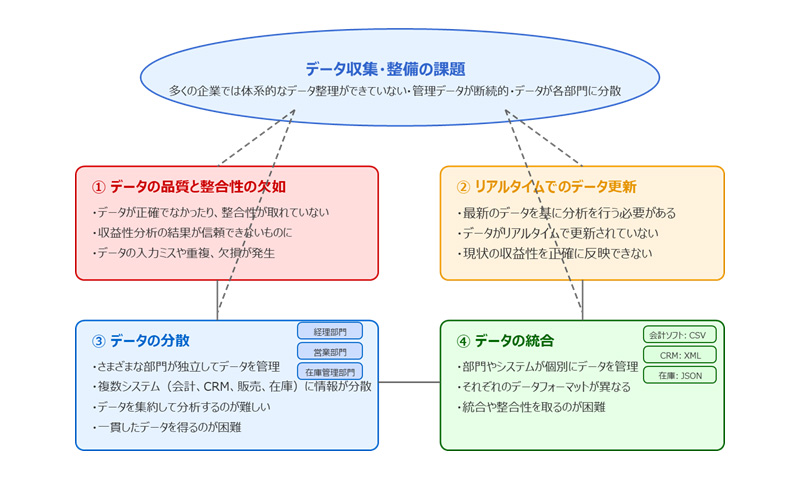

収益性分析を行う際の課題

収益性分析には多くのメリットがありますが、実施にあたっては下記のような課題を抱えている企業が大半であり、最大の課題はデータ収集・整備にあります。適切な分析を行うためには正確なデータの収集とそれらデータの管理が必要となりますが、多くの企業では「体系的なデータ整理ができていない」や「管理データが断続的になっている」、「データが各部門に分散している」等の状況が生じています。

▶①データの品質と整合性の欠如

データが正確でなかったり、整合性が取れていなかったりする場合、収益性分析の結果が信頼できなくなり、意思決定を誤る原因になります。データの入力ミスや重複、欠損が発生することが一般的です。

▶②リアルタイムでのデータ更新

収益性分析は、最新のデータを基に行う必要があります。しかし、データがリアルタイムで更新されていない場合、分析に使用するデータが古く、現状の収益性を正確に反映できません。

▶③データの分散

さまざまな部門(経理、営業、在庫、マーケティングなど)や、システム(会計ソフト、CRM、販売データ、在庫管理システムなど)が存在し、それぞれが独立してデータを管理している場合、情報が分散していることがあります。このため、データを集約して分析するのが難しく、収益性分析に必要な一貫したデータを得るのが困難になります。

▶④データの統合

③のように部門やシステムが個別にデータを管理している場合、それぞれのデータフォーマットが異なり、統合や整合性を取るのが困難です。

【図3】収益性分析における課題:データ収集・整備の問題

取り込むべき視点

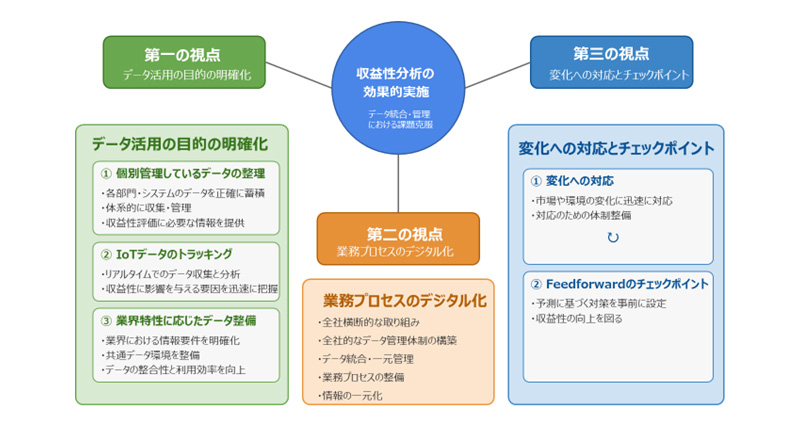

収益性分析を効果的に行うためには、データ統合・管理における課題を克服する必要があります。

業界や企業、外的要因で注意点は変化するものの、共有して取り込むべき視点が大きく3点あります。

まず、第一に「データ活用の目的を明確にすること」です。収益性分析においては、データ活用の目的を下記のとおり明確にすることが重要です。

■ 個別管理しているデータの整理:各部門・システムで個別管理しているデータを正確に蓄積し、それらのデータを体系的に収集・管理することで、収益性の評価に必要な情報を提供します。

■ IoTデータのトラッキング:リアルタイムでのデータ収集と分析を行い、収益性に影響を与える要因を迅速に把握します。

■ 業界特性に応じたデータ整備:業界における情報要件を明確にし、共通データ環境を整備することで、データの整合性と利用効率を向上させます。

そして、第二に「業務プロセスをデジタル化すること」です。業務プロセスのデジタル化は、データ統合・一元管理を目的とした全社横断的な取り組みを必要とします。全社的なデータ管理体制を構築し、データ統合・一元管理を目的とした業務プロセスの整備を行う事で、情報の一元化を図ります。

最後、第三に「変化への対応やFeedforwardのチェックポイントを予め定めること」です。収益性分析においては、下記のような変化への迅速な対応と予測に基づく対策が重要です。これらの視点を取り入れることで、収益性分析の精度を向上させ、企業の経営改善に役立てることができます。

■ 変化への対応:市場や環境の変化に迅速に対応するための体制を整備します。

■ Feedforwardチェックポイントの策定:予測に基づく対策を事前に設定し、収益性向上を図ります。

【図4】収益性分析実施上の視点

近年の動向とデータ管理に関する主なツール

収益性分析に関しては、データ分析ツールの活用がトレンドです。DX (デジタルトランスフォーメーション)をキーワードに新たな収益モデルの構築が進められ、AIやビッグデータ技術を用いた分析ツールで精緻な分析を行い、その結果を基により高度な予測が可能になっています。

また、必要データの管理や整備の際にも下記のようなさまざまなデータ管理ツールが活用されています。

- データ統合プラットフォームツール(ERPなど)

- データウェアハウスツール

- BIツール(ビジネスインテリジェンス)ツール

- ETLツール(データ抽出・変換・ロード)ツール

- データ品質管理ツール

- データ可視化とダッシュボード

- クラウドベースの分析プラットフォーム

- セキュリティとデータ管理 など

ただし、それぞれのツールにも特性があり、特性に合わせた利用をすることで最大限活用することができます。目的や目標が不明瞭なままデータ管理ツールを導入しても、適切な課題解決ができず、無駄な投資になってしまいます。まずは、目標は何か・何を実現したいのかを検討し、目的に合わせたツールを選択することが重要です。

関連サービス

#デジタル化戦略・ITマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

深町 侑奈DX・ERP事業部

深町 侑奈DX・ERP事業部

シニアコンサルタント

関連するコンサルティング事例

職種別ソリューション