既存事業の伸び悩み?

事業成長・拡大のための利益イノベーションのキモ。

◆この記事の要約

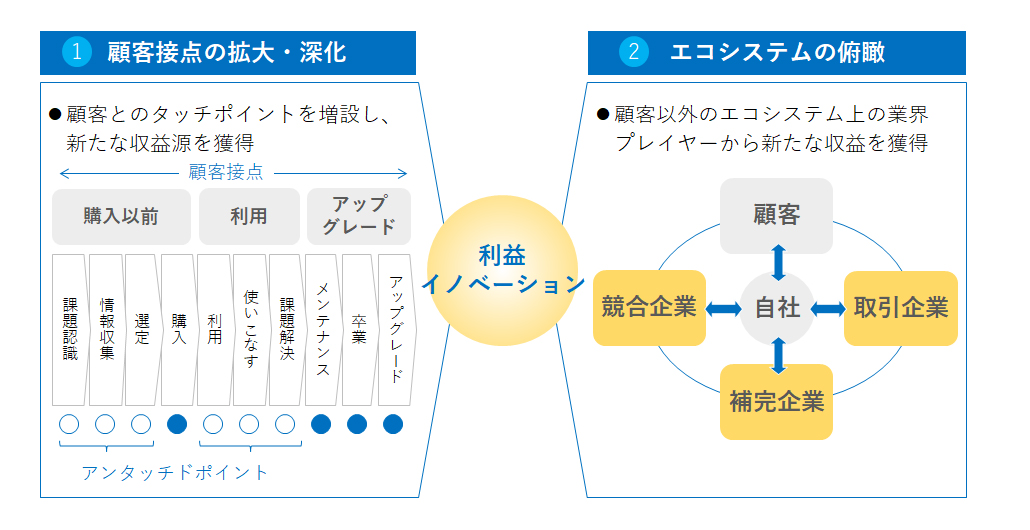

事業成長に伸び悩む企業が多い中、「利益イノベーション」が新たな打開策として注目されています。不確実性の高い環境下でも収益の多様化を図り、既存事業を進化させるためには、「顧客接点の拡大・深化」と「エコシステムの俯瞰的活用」が不可欠です。そこで本記事では、その重要性や方法、成功事例を解説します。

- 顧客接点の拡大・深化:ライフサイクル全体でタッチポイントを増やし、顧客理解とサービス向上を実現

- エコシステム俯瞰の実践:自社と関連するプレイヤー(川上・川下・意思決定層・競合など)との関係性を見直し、周辺市場の収益機会を探索

- Amazonプライムの事例:接点拡大×エコシステム統合により高収益モデルを構築し、継続利用を促進

このような状況下では、収益の多様化を図ることで既存事業を強固にし、さまざまな不確定要素にも柔軟に対応しながら利益を創出することが、企業や既存事業の成長にとって不可欠な要素となっています。

しかし、現実には多くの企業が既存事業の成長に伸び悩み、新たな利益イノベーションを創出することに苦戦しています。これは、従来のビジネスモデルが、急速に変化する市場や競争環境に対応しきれなくなってきたためです。そのため、企業は単一の収益源に依存するだけではなく、より広い視野で事業を捉え、新たな成長の機会を見つける必要があります。そこで今回は、利益イノベーションを行ううえでの「顧客接点の拡大・深化」、「エコシステム俯瞰」についてご紹介させていただきます。

新たな収益源の創出のための顧客接点強化の重要性

顧客とのタッチポイントが増えることで、顧客のニーズや要望をより正確に把握することができます。

顧客とのコミュニケーションを通じて、ユーザーの生の声やフィードバックを直接受け取ることや、消費・利用データの直接入手も可能になり、既存事業の改善や新たな商品開発に役立つ情報を得る機会としての活用が期待できます。例えば、ある飲料メーカーは、SNSを通じて顧客からの意見を集め、新商品のフレーバーを決定する際に、そのフィードバックを反映させました。この結果、消費者の好みに合った商品が生まれ、売上が大幅に向上しました。

消費者ニーズに合わせたカスタマイズや、パーソナライズされたサービスの提供につなげることで、ロイヤリティ向上・競合他社との差別化を図り、競争力を向上させることができます。ひいては、顧客との関係を築くことで、顧客のニーズや嗜好の変化に対して迅速に対応することや、市場に対する柔軟性を持つことができ、顧客にとってより魅力的な価値提案を行うことが可能となります。

顧客接点の増加は、自社の商品やサービスのプロモーションチャンスにも直結します。

自社の商品やサービス(アップデート含む)を広く認知させ、購入につなげるための機会として顧客接点を活用することで、効果効率的な販促活動が可能となります。昨今の有効的な活用例としては、O2O(Online to Offline)の手法を取り入れ、実店舗に誘導するためのクーポンでの来店促進やオンラインでの予約受付等が挙げられます。

双方向のコミュニケーションを通じ、「的確なニーズの把握」と「商品・サービスの改善・周知」のサイクルを回すことにより、さらなるビジネス基盤の強化が可能です。また、新たなニーズの発掘やクロスセルやアップセルの機会を生み出すことも可能となることから、新たな収益源の創出の可能性も秘めており、顧客接点の増加はビジネスモデル改革の重要なポイントといえます。

【図1】利益イノベーションのアプローチ方法

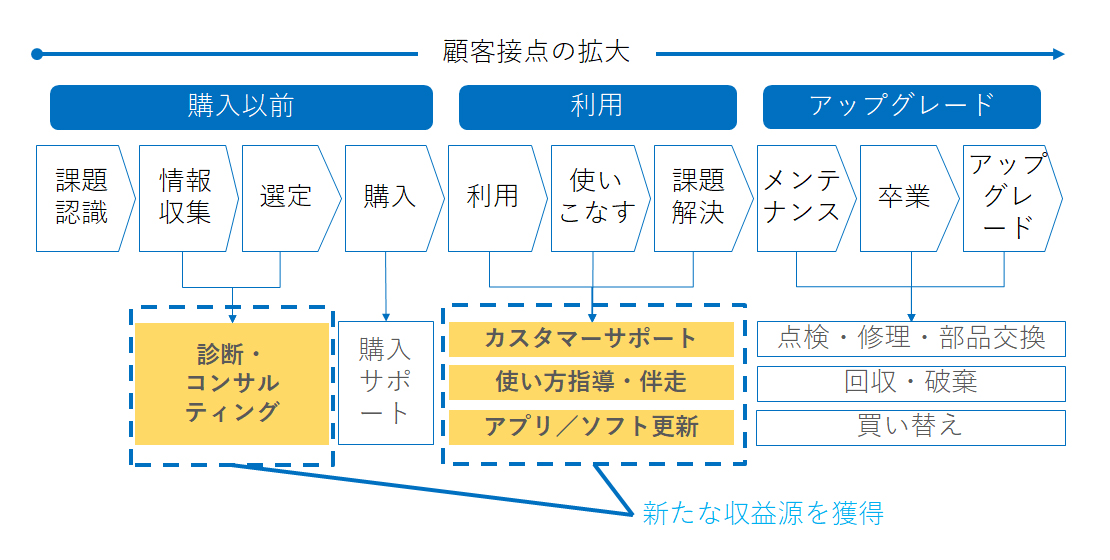

顧客接点の拡大・深化の方法

顧客接点の拡大・深化を進めるには、顧客とのタッチポイントを製品ライフサイクル(製品の購入・利用・メンテナンス等)に細分化し、収益源を再考することが必要です。例えば、購入前のタイミングでの情報収集・商品選定のためのコンサルティングサービスの提供・来店誘致や、購入後の製品の修理・アップグレードは代表的な事例といえます。

Appleはその代表例であり、製品ライフサイクルの各段階で顧客とのタッチポイントを強化しています。購入時には、Apple Storeでの体験型の販売やオンラインでのカスタマイズオプションを提供し、顧客が自分に合った製品を選べるようにしています。利用中には、Apple MusicやiCloudなどのサブスクリプションサービスを通じて、顧客が製品をより活用できるようにサポートしています。メンテナンス段階では、Apple Careという保証サービスを提供し、顧客が安心して製品を使用できるようにしています。

このように、ライフサイクル全体を通じて収益源を多様化し、顧客との関係を深めています。

ライフサイクルにおいて、コア事業の価値創造が生み出した中核となる提供価値は変えず、サプライチェーンや売り方をズラすことで、新しい儲けの仕組みを構築するチャンスが創出されます。その際は、ライフサイクルをどのように細分化し、潜在ニーズを紐解き、価値を提供するかが要となります。ライフサイクルにおけるそれぞれのタイミングで価値提供を通じて顧客接点を増加し、合わせて顧客ニーズを把握するためのチャネルとしても活用することで、双方向のコミュニケーションが可能となり、より骨太のビジネスモデルにつながります。

【図2】顧客接点をライフサイクルを通して細分化し収益源を再考

強靭なビジネスモデル構築のためのエコシステム俯瞰の重要性

エコシステム俯瞰アプローチでは、企業が事業を展開する際に、既存のノウハウやリソースを最大限に活用しつつ、周囲の市場や環境を包括的に理解することを重視します。全体を俯瞰することで、企業は迅速かつ効率的な事業展開が可能になります。既存事業の延長線上で新たな事業を立ち上げる際、企業はすでに蓄積された業界知識や経験を活用できます。

これにより、商材知識やマーケティング戦略、顧客サービスなどのノウハウを基にした新たな事業展開が実現し、既存の設備や物流ネットワーク、人材を活用することで投資コストを抑えることができます。さらに、既存の顧客基盤や販売チャネルを利用することで、新製品やサービスを速やかに市場に投入し、顧客のニーズの変化に柔軟に対応することが可能です。

また、エコシステム俯瞰アプローチは、企業にとって収益性の高い周辺事業への参入を促進します。市場全体を俯瞰することで、企業は各要素の関連性や相互作用を理解し、旨味が大きい事業領域を特定できます。

これにより、既存ビジネスをより盤石にし、多様な不確定要素にも対応できるようになります。

例えば、不動産業界では、賃貸事業の家賃収入が土地の相場に左右されるため、家賃以外の収益源を確保する必要があります。周辺事業での利益創出は、事業の多様化を促進し、リスクヘッジにも寄与します。

このように、エコシステム俯瞰アプローチは、既存のリソースを活用しつつ市場全体を理解することで、迅速な事業展開と収益性の高い事業への参入を実現し、強靭なビジネスモデルを構築するための重要な手段となります。企業はこのアプローチを通じて、変化の激しい市場環境においても持続的な成長を目指すことができます。

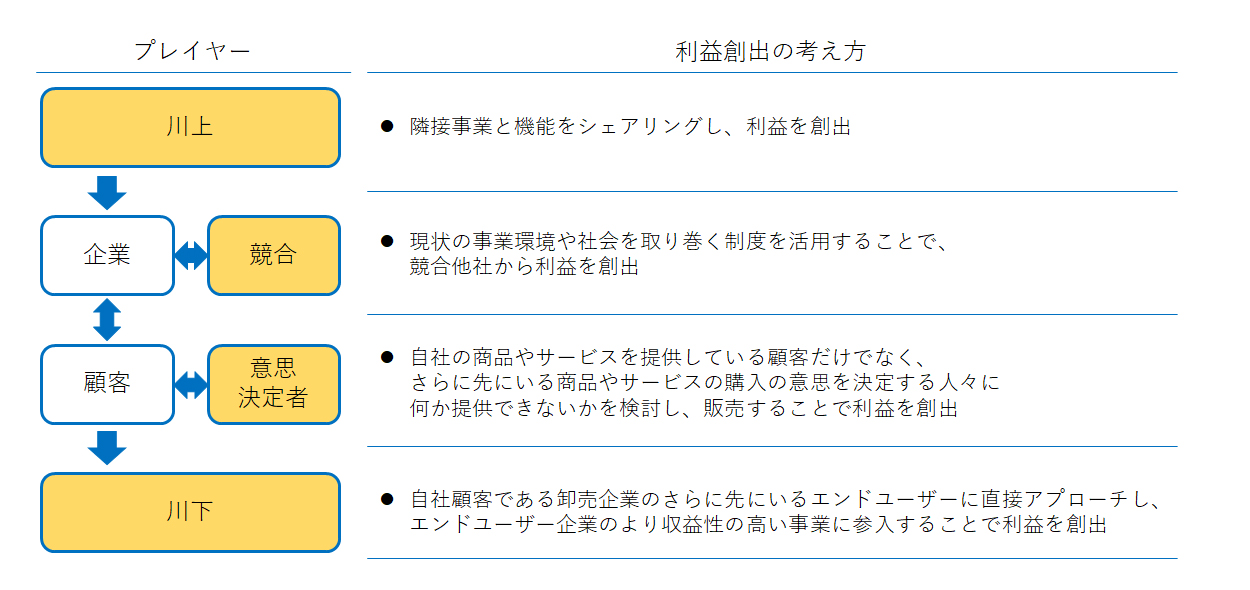

【図3】エコシステム俯瞰の考え方

エコシステム俯瞰の方法

エコシステムとは、企業や製品・サービスが互いに連携・共存しながら大きな収益構造を構成する状態を指します。エコシステム俯瞰アプローチには、主に①既存のエコシステム内でビジネス展開をするパターンと、②新たなエコシステムを創出するパターンがあります。まず、①既存のエコシステム内でビジネス展開をするパターンでは、以下の3つの着眼ポイントがあります。

1つ目のポイントは、自社を取り巻く川上・川下事業の棚卸を行い、バリューチェーンを洗い出すことです。バリューチェーンを洗い出したうえで、自社顧客である卸売企業のさらに先にいるエンドユーザーに直接アプローチし、エンドユーザー企業のより収益性の高い事業に参入することで利益を創出します。

2つ目のポイントは、企業が対面する顧客のさらに先にいる意思決定者(社長、役員、部長などの決裁者)へのアプローチです。自社の商品やサービスを提供している顧客だけでなく、さらに先にいる商品やサービスの購入の意思を決定する人々に何か提供できないかを検討し、販売することで利益を創出します。

例えば、携帯電話会社や保険会社では、携帯電話本体と一緒に携帯電話の保険サービスをセットで販売することがあります。顧客は携帯電話を購入するだけでなく、万が一の事故や故障に備えた保険も同時に契約することができ、このような、ある商品に他の商品やサービスを付帯して販売するバンドル販売は、顧客にとって便利でお得なオファーとなり、販売側にとっても携帯電話本体の販売だけでなく、関連するサービスや特典の販売も促進することができるメリットがあります。

さらに、3つ目のポイントは、見落されがちな競合となる企業へのアプローチです。現状の事業環境や社会を取り巻く制度を活用することで、競合他社から利益を創出することが可能です。テスラが温室効果ガス排出枠をカーボンクレジットとして競合となる企業に販売して収益を上げたのは、競合他社へのアプローチをした成功事例の1つといえるでしょう。

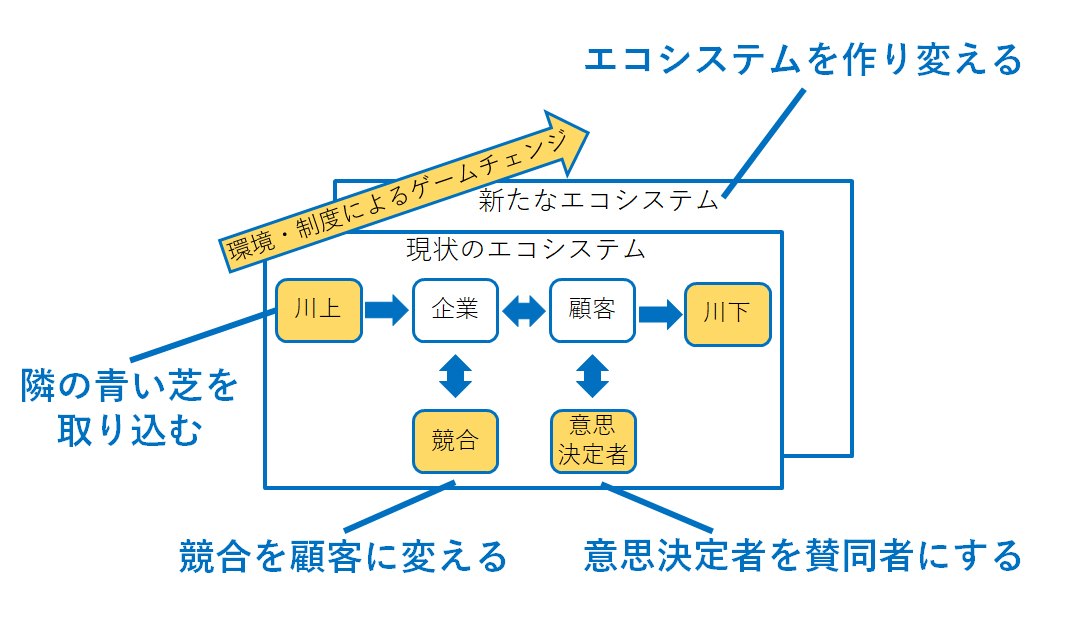

続いて、②新たなエコシステムの創出するパターンにおいては、既存の事業をベースとしてノウハウやリソースを活用しながらエコシステムを作り替えることで利益を創出することが可能です。例えば、従来のウーバーはタクシーの配車プラットフォームを使用して、車で移動したい顧客(買い手)と、車に乗せたい運転手(売り手)をつなぎ、取り引きごとに手数料を加算することで利益を得ていました。

そこでウーバーイーツでは、既存のタクシーの配車プラットフォームのノウハウを応用し、飲食をしたい顧客、料理を提供する店、料理を運ぶ運転手の三者間をつなぎ、それぞれ手数料を得るビジネスモデルとしました。既存のリソースであるドライバーネットワークや配車技術を活用することや、既存の顧客ベースを活用し、飲食店の料理を配達するサービスを提供することで、タイムリーに需要を獲得し、成長することができました。

【図4】エコシステム俯瞰のポイント

利益イノベーションの事例:Amazon

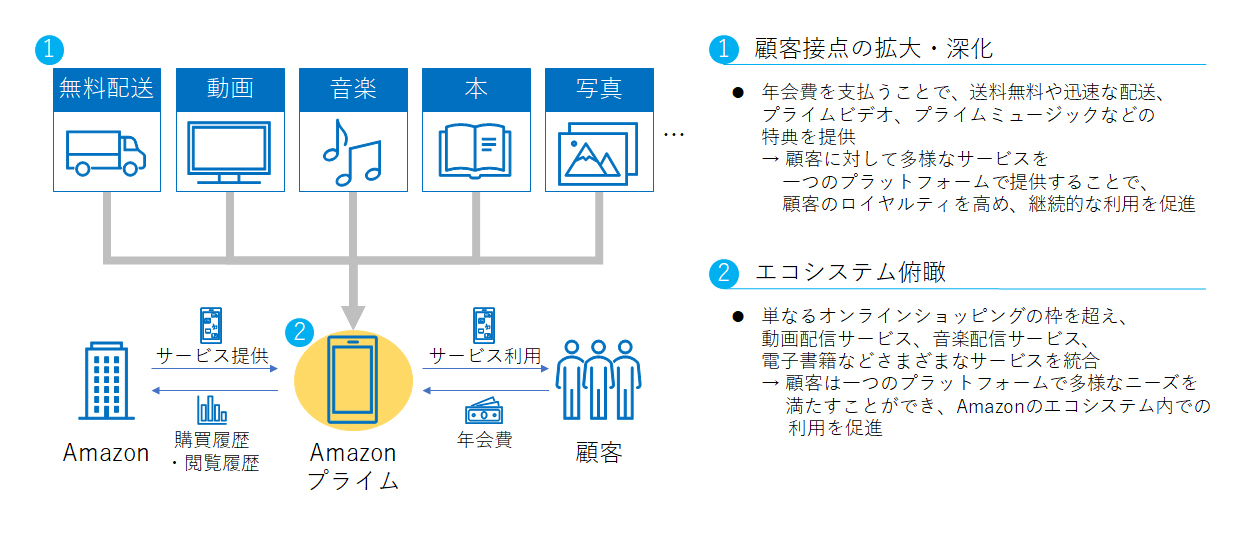

利益イノベーションを行ううえでの「顧客接点の拡大・深化」と「エコシステム俯瞰」の成功事例としては、Amazonプライムが挙げられます。顧客接点の観点では、Amazonプライムは、顧客接点を多様化し、顧客のニーズに応えるための優れた例です。

Amazonプライムは、年会費を支払うことで、送料無料や迅速な配送、プライムビデオ、プライムミュージックなどの特典を提供します。このように、顧客に対して多様なサービスを一つのプラットフォームで提供することで、顧客のロイヤルティを高め、継続的な利用を促進しています。また、Amazonは、顧客の購買履歴や閲覧履歴を分析し、個々の顧客に最適な商品を提案します。プライム会員に対しては、特に関連性の高い商品やサービスを提供することで、顧客満足度を向上させています。このパーソナライズされた体験は、顧客との接点を強化し、再購入を促す要因となります。

続いて、エコシステム俯瞰の観点では、Amazonプライムは、単なるオンラインショッピングの枠を超え、動画配信サービス(プライムビデオ)、音楽配信サービス(プライムミュージック)、電子書籍(Kindle Unlimited)など、さまざまなサービスを統合しています。これにより、顧客は一つのプラットフォームで多様なニーズを満たすことができ、Amazonのエコシステム内での利用が促進されます。

また、Amazonは、他の企業やコンテンツプロバイダーとのパートナーシップを通じて、プライム会員向けの特典を拡充しています。例えば、特定の映画やテレビ番組の独占配信権を取得することで、プライム会員の魅力を高め、競争力を維持しています。このように、エコシステム内での相互作用を強化することで、Amazonは市場での地位を確立しています。Amazonプライムはそれぞれのアプローチを活用することで、ビジネスモデルの変革を成功させています。このような戦略は、企業が競争の激しい市場で持続的な成長を実現するための重要な要素となります。

【図5】Amazon プライムの事例

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

八向 到事業戦略事業部 副事業部長

八向 到事業戦略事業部 副事業部長

マネージングディレクター

新規事業開発担当 -

工藤 熹事業戦略事業部

工藤 熹事業戦略事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション