資本効率を高めるROIC経営の実践(第1回)

◆この記事の要約

資本効率を最大化するROIC経営は、企業の持続的成長と競争力強化に不可欠です。

そこで本記事では、ROIC(投下資本利益率)の基本概念から実践的な活用方法までを解説し、経営判断の質を高める具体的な手法を紹介します。資本効率向上を目指す経営者や財務担当者に最適な内容です。

- ROIC(投下資本利益率):企業が投資した資本に対してどれだけ効率的に利益を上げているかを示す指標。

資本効率の評価に不可欠。 - 資本効率の改善:無駄な資本投下を削減し、利益率を高めることで企業価値を向上させる経営手法。

- ROIC経営の実践:具体的な数値管理と戦略的投資判断を通じて、持続的な成長を実現する経営アプローチ。

- 経営判断の質向上:ROICを活用した経営分析により、資本配分の最適化と事業ポートフォリオの見直しを促進。

しかし、『ROICが下がったらダメ?』『投資を減らせばいい?』――そんな誤解も少なくありません。

そこで今回は、【資本効率を高めるROIC経営の実践(第1回)】として、ROICの本質をひも解きながら、その正しい活用法を解説します。

日本企業はなぜ企業価値向上ができないのか

日本企業の約半数がPBR1倍を下回る状況が続いています。これは、企業の市場評価が純資産を下回っていることを意味し、投資家から十分な成長期待を得られていない状態です。要因として、低収益性や資本効率の悪さ、明確な成長戦略の欠如が指摘されています。特に、過剰な内部留保や非効率な資本活用が問題視されており、株主還元や投資による成長促進が求められています。しかし、多くの企業では抜本的な改革が進まず、依然として低PBRが続いています。この状況を受け、東京証券取引所も企業価値向上を促す施策を打ち出しています。しかし、実際の改善には時間がかかるとみられますが、日本企業が企業価値向上をやりきれていない理由の一つに、「コングロマリット・ディスカウント問題」があります。

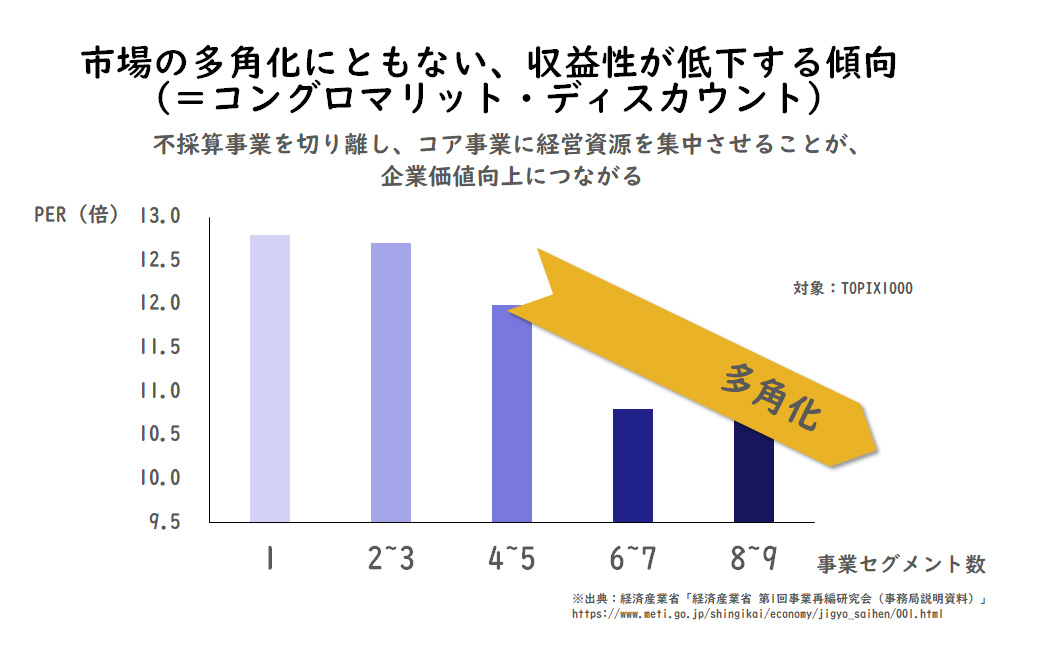

【図1】事業セグメント数とPERの関係

「コングロマリット・ディスカウント」とは、複数の事業を抱えることで、企業全体の評価が一部の事業によって引き下げられる現象です。【図1】はまさに事業セグメント数が増えることで、収益性を示すPERが低下していることを示しています。これは、不採算事業を切り離し、コア事業へ経営資源を集中させていくことの重要性を物語っています。

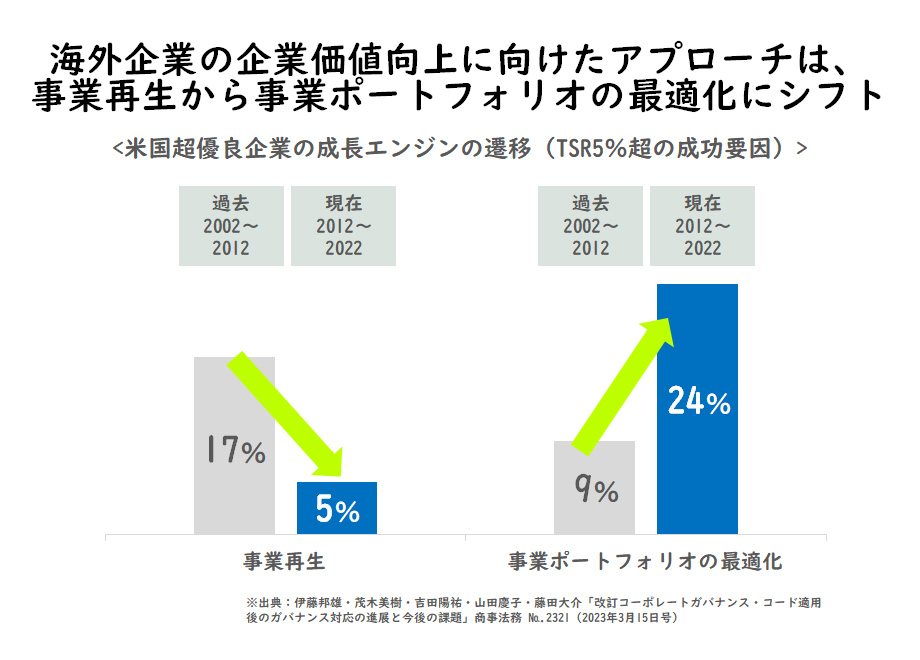

【図2】TSR5%超企業の成功要因

実際に海外市場では、事業ポートフォリオの最適化が盛んになっています。TSR(※)という投資収益の指標が5%超えている米国の成功企業の成功要因を調べてみると、企業内での事業再生からダイナミックなポートフォリオの最適化へと成長戦略をシフトしていることがわかります。投資の対象となる、つまり評価される企業になるには、「事業ポートフォリオの見直し」に取り組むべきであることがわかります。

(※)TSR:投資収益を示す指標で、企業株式が投資期間中にどれだけのリターンを生んだかを表す。

では、PBR1倍割れが多い日本では、「事業ポートフォリオの見直し」は進んでいるのでしょうか。

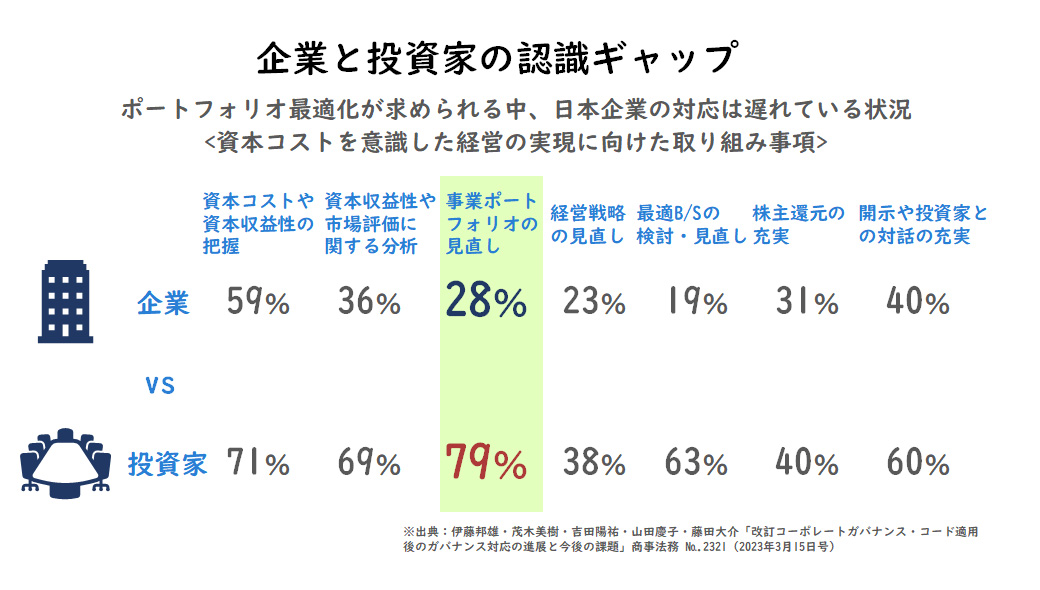

【図3】資本コストを意識した経営の実現に向けた取り組み事項

残念ながら「事業ポートフォリオの見直し」は、企業と投資家の間で重要性の認識に大きな乖離があります。企業は経営資源の選択と集中のために、「事業ポートフォリオの見直し」をさらに推進していく必要があります。

しかし、どのような指標を用いて「事業ポートフォリオの見直し」をすればよいのでしょうか。

ROICに対する誤解

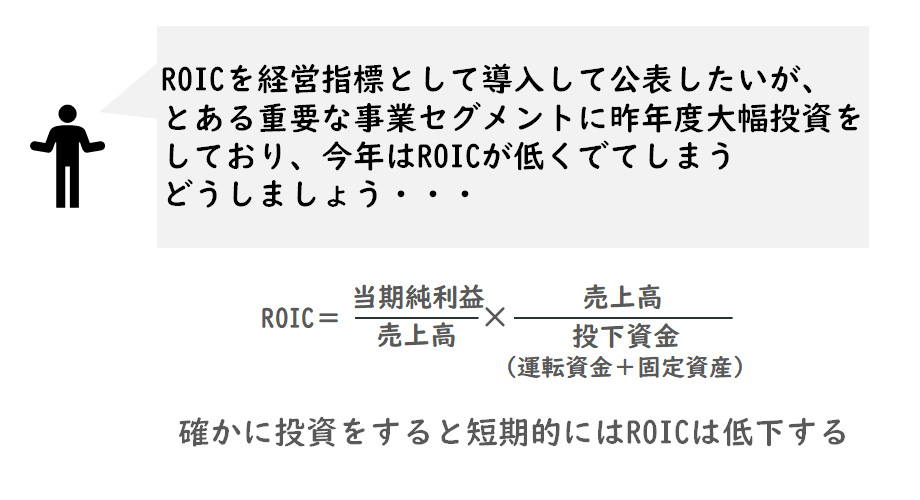

「事業ポートフォリオの見直し」には、ROICの活用が有効です。ROICは当期純利益を投下資金(運転資金+固定資産)で割った指標で、事業の収益性を図ることができます。ただし、ROICはその構造上、好ましくない結果を算出することもあります。

【図4】ROICの導入に関する悩み

【図4】は、ROICの導入を検討する企業から「昨年の事業投資によってROICが低下してしまうが、このままで大丈夫なのか?」という相談を受けた事例です。昨今、ROIC経営が盛んになる中で、導入を検討する企業はこのような悩みを抱えることが多いのではないでしょうか。結論として、このような一時的なROICの低下は問題ありません。なぜならROIC経営の本質は、「将来的にその投資が利益を生み出すかどうか」にあるためです。

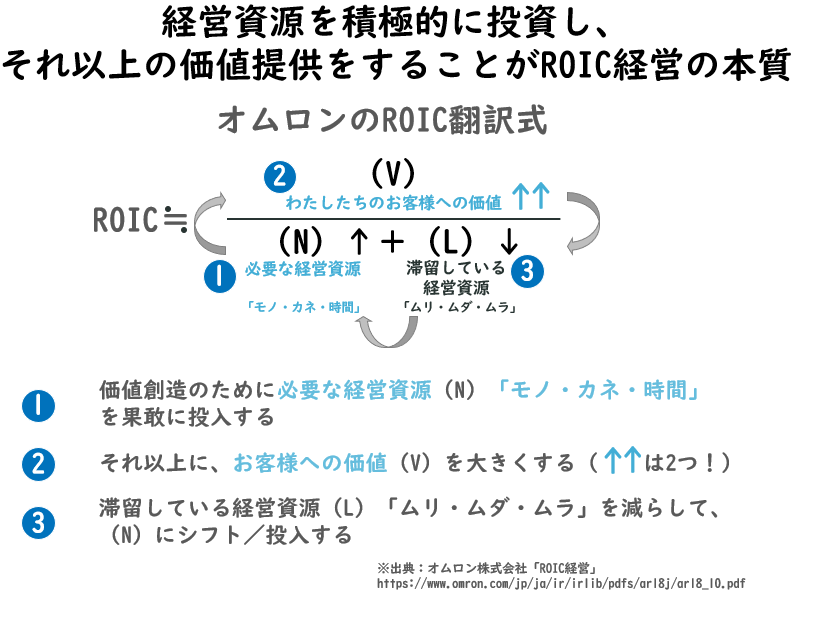

【図5】オムロン社のROIC翻訳式

【図5】はオムロン社が公表しているROIC翻訳式です。オムロン社はROICを「積極的にモノ・カネ・時間を投資し、その投資以上の価値をお客様へ提供すると同時に、経営資源のムリ・ムダ・ムラを減らすこと」と解釈しています。「経営資源のムリ・ムダ・ムラを減らす」とは、具体的には利益に貢献していない(ムダになっている)経営資源や、古い設備(ムリに使用することで品質のムラをもたらす)を削減することを意味しています。このような翻訳式によって、財務諸表とは関わりの薄い営業や開発部門担当者が、ROICを向上させる取り組みを具体的にイメージできるようになります。

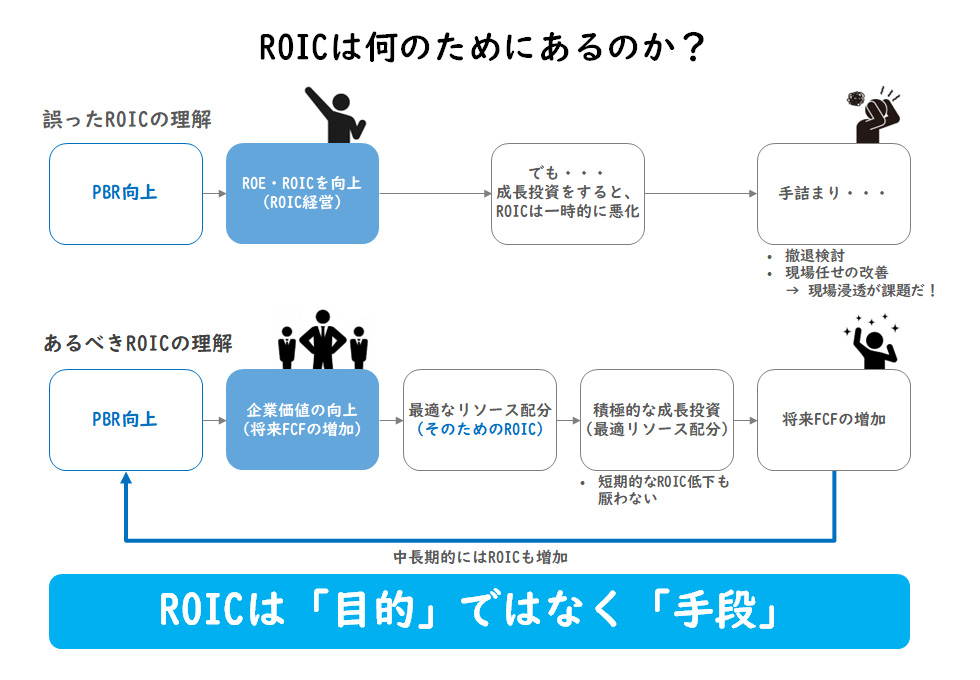

ROIC経営の本質 ~目先のROICを追うべからず~

あらためてROICは何のための指標なのでしょうか。多くの企業がROIC経営を掲げる中で、目先のROICを追い求める傾向にあります。この場合、ROICの一時的な低下だけで手詰まりになってしまいます。

ROICという指標は、「最適なリソース配分」のための手段でしかないということを認識することが重要です。そのうえでROIC経営とは、「最適なリソース配分」をもとに、企業価値の向上を目指す一連の手法を指しているのだと理解することが重要です。

【図6】「ROIC経営は何のためにあるか」

今回は、「資本効率を高めるROIC経営の実践(第1回)」として、ROIC経営の本質についてご紹介しました。次回は、「資本効率を高めるROIC経営の実践(第2回)」として、“企業価値向上の近道”についてご案内します。

【出典】

・【図1】:経済産業省 事業再編研究会/令和2年度税制改正要望(2020年1月29日 経済産業省 産業組織課)

https://www.bpfj.jp/cms/wp-content/uploads/2020/06/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81%E8%AA%AC%E6%98%8E%E8%B3%87%E6%96%99%E2%91%A0%E3%80%8C%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%86%8D%E7%B7%A8%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E3%83%BB%E4%BB%A4%E5%92%8C2%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%A6%81%E6%9C%9B%E3%80%8D.pdf

・【図2】、【図3】:「改訂コーポレートガバナンス・コード適用後のガバナンス対応の進展と今後の課題」(商事法務 №.2321/2023年3月15日号/伊藤邦雄・茂木美樹・吉田陽祐・山田慶子・藤田大介)

・【図5】:「オムロン株式会社「ROIC経営」」

https://www.omron.com/jp/ja/ir/irlib/pdfs/ar18j/ar18_10.pdf

関連サービス

#グループ・グローバル経営管理

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

武貞 正浩経営管理事業部

武貞 正浩経営管理事業部

バイスマネージングディレクター -

大橋 遊経営管理事業部

大橋 遊経営管理事業部

シニアマネージャー -

木村 祐也経営管理事業部

木村 祐也経営管理事業部

マネージャー

職種別ソリューション