「手ぶらで帰すわけにはいかない」

にガバナンスの本質がある

五輪の名言「手ぶらで帰すわけにはいかない」

「手ぶらで帰すわけにはいかない」――2012年のロンドンオリンピックで、競泳の北島康介選手が200m平泳ぎでメダルを逃した際に、競泳男子400mメドレーリレーで銀メダルを獲得した、松田丈志選手をはじめとするチームメイトが使った言葉です。北島選手を応援する気持ちと、彼をメダルなしで帰すわけにはいかないという強い思いが込められています。この言葉は後に流行語としても注目されました。北島選手に恥をかかせてはいけない!という強い信念が最後の0.01秒で身体を前に伸ばす推進力となりました。

ガバナンスも本質は同じです。社長に恥をかかせない、部長に恥をかかせない、そう思える内なる熱意(アクセル)と不正実行を抑制する力(ブレーキ)が組織を成長させ、倫理を支えます。近年、日本企業はハラスメント対策や文書主義の肥大化で、○○さんには恥をかかせられない!という「恥の共同体」が崩れつつありますが、スポーツ界のこの物語は原点を思い出させます。

五輪のメダルと同様、恥を避けたい情熱は守りを固めるだけでなく、攻めの結果を引き寄せます。経営者はそのような師弟関係を組織に自然と生まれる風土を作っていくことが重要です。指示待ち文化を脱して自律を育むには、まず誰の顔に泥を塗りたくないかを語り合い、組織を超えた擬似師弟関係を再構築することが重要となります。メダルを獲るか、手ぶらで終わるか――ガバナンスの勝敗もまた紙一重。その一線を越えるのは、ルールではなく魂の共振なのです。

ガバナンスのポイントは師弟関係

“恥”という言葉は古めかしく聞こえるかもしれませんが、日本企業が世界で稀有な高い品質と低い不正発生率を誇った背景には、師弟的な縦の絆に根差した「恥の文化」がありました。コンプライアンスマニュアルなど整備するよりも、上司や先輩の顔に泥を塗るわけにはいかないという内発的規範のほうが、コンプライアンス強力に強固に働きます。また、計画未達という恥をかかせることはできない!と売上達成のために必死の頑張りを生み出します。

ところが近年、ハラスメント対策で距離を取りすぎた結果、対話の量と温度が急激に低下しました。一説によれば、過剰な法令遵守が日本企業の活力を削いでいるともいわれています。例えば、一橋大学の野中郁次郎名誉教授は、日本企業はオーバー・プランニング(過剰計画)、オーバー・アナリシス(過剰分析)、オーバー・コンプライアンス(過剰法令順守)の3大疾病に陥っていると指摘しています。

○○さんのためなら頑張れます!という師弟関係やリーダーシップが生まれるかどうかは、俗にいう心理的安全性によりますが、結局はコミュニケーションの量です。そのコミュニケーションの中で、価値観をすり合わせ、信念・覚悟を伝え、ストーリーで語り共感してもらい、そしてメンバーの成長のために時間を惜しまず、行動で示し、決して「嘘」をつかない、裏切らないことが重要となります。これがリーダーシップの基本です。この人についていきたい!この人のようになりたい!と思ってもらえる機会(コミュニケーションの場)が非常に重要です。

3年後、5年後をイメージできるか

売上が伸び悩むと、決まって“コスト削減”の号令が鳴り響く――交際費、研修費、出張費、削れるものを数字の順に斬り落とし、四半期の損益計算書だけは小綺麗に整える…確かに今期の利益率は上がるかもしれませんが、3年後、5年後の社内風景を想像してみてください。部署間の雑談は減り、若手が偶然に学ぶ機会は細り、企画会議は「前例踏襲」の空気で淀みます。決算書が黒字でも、人と情報の血流が止まれば組織は静かに酸欠状態に陥ります。

さらに追い打ちをかけるのが、“リスクゼロ発想”のコンプライアンス研修です。ハラスメントの恐怖で、『二人きりで飲むな』といった研修がなされてしまいます。それは、交通事故を起こしたくなければ、車に乗るなといっているのと同じです。これでは挑戦どころか日常の対話すら封じ込めてしまいます。ルールを増やした翌年はトラブルが減るかもしれません。しかし5年後には、予期せぬ事態に耐えうる非公式ネットワークが消え、問題発見も是正も鈍くなってしまう組織になってしまうのでないでしょうか。

数字と規程だけを磨く「節減偏重」は、企業の呼吸を奪う静かな毒となります。その時失ったのは単なる飲み会費ではありません。カットした飲み会費が、異能同士の化学反応とリスク情報を運び去ります。数百万円の交際費削減より、数十億円の機会損失と不祥事コストの膨張のリスクが心配になります。

ガバナンスは節約競技ではなく、組織を走らせる血流を生むインフラ整備です。経営ダッシュボードには映らない「余白の価値」こそが、競争優位を生む燃料であり、未来投資の視点で測られるべきです。目の前のコスト削減に走り、数年後の活力を削ってしまうか――その選択を誤れば、株価はもちろん、企業の存在意義さえ問われてしまいます。血流を守る覚悟こそ経営の胆力です。

忖度ゼロ若手ワークショップで本音を聞き出せ

ガバナンスの健全性を測るうえで、現場の肌感覚を把握することは欠かせません。特に若手社員は、組織の未来を映す最も正直な鏡です。しかし、社内主導のヒアリングでは、上司の視線や空気を読んだ“建前回答”が混ざりがちです。

そこで当社は、第三者である専門ファシリテーターが進行する「忖度ゼロ若手ワークショップ」を提案しています。小規模のクロスチーム構成と匿名リアルタイム投票ツールを組み合わせることで、心理的安全性を最大限に確保し、①仕事・会社への満足ポイント、②不満ポイント、③師弟関係の有無・質を立体的に可視化します。

ワークショップは二段階で進行します。前半はポジティブ・スキャンと題し、「働いていて誇らしい瞬間」「会社が自慢できる点」を付箋と投票で共有し、エンゲージメントの核を抽出します。後半はネガティブ・スキャンとして、「もし自由に変えられるなら捨てたいルール」「不正が起きるとしたらどこが弱点か」を洗い出し、リスクの震源地を特定します。各テーブルには外部進行役が入り、参加者が互いの発言を遮らず、評価せず、掘り下げることに専念します。

終了後、満足・不満・師弟ネットワークをヒートマップ化し、経営陣には「活力ホットスポット」と「空洞コールドゾーン」を一目で示します。すると、数字だけでは見えない“情理の血流”の強弱が明らかになり、投資すべき人間関係と撤廃すべき制度が具体的に浮かび上がります。忖度のない本音を収集することで、ガバナンスを支える文化の実態が精緻に測定され、改善策も的確に絞り込めるのです。

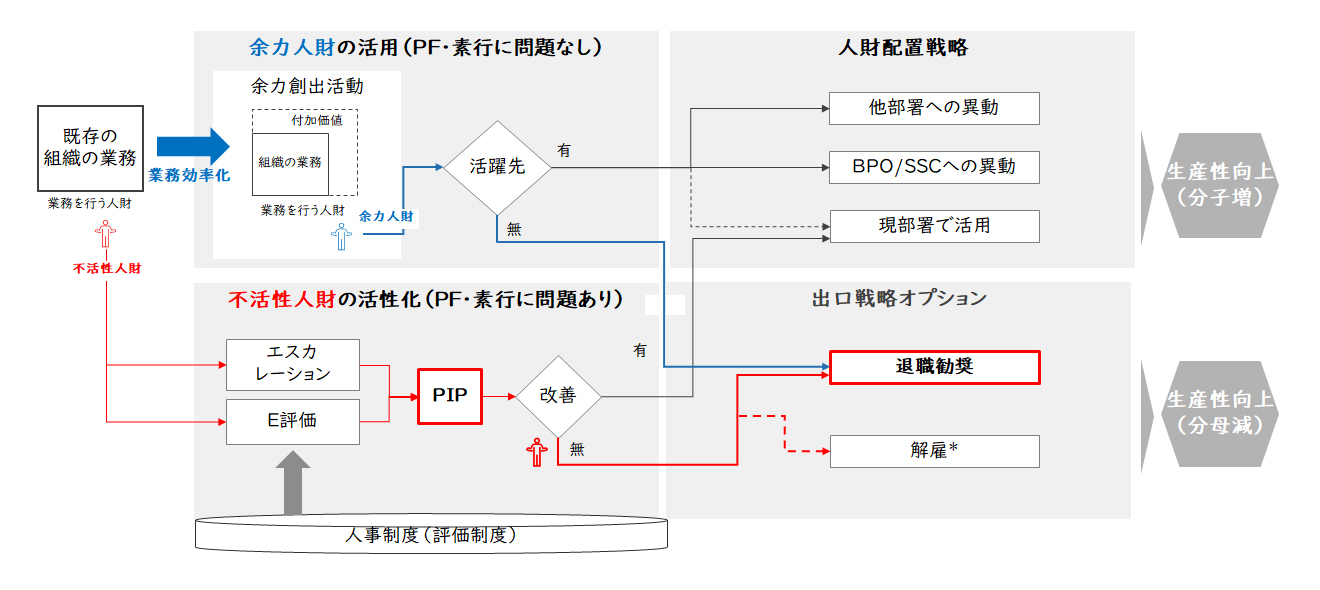

PIPと出口戦略の鉄則

ガバナンスを真に機能させるには、業績や行動が基準を下回るメンバーに対し、曖昧な温情ではなく制度化されたPIP(パフォーマンス改善計画)を適用することが不可欠です。PIPは罰ではなく機会です。期待値を明文化し、支援策と期限をセットで提示することで、本人が自律的に軌道修正できる環境を整えます。しかし、期限内に改善が見込めない場合には、退職勧奨やBPO部門への転籍など、複数の出口戦略を現実的に提示し、組織全体の健全性を守らなければなりません。

2:6:2の人材分布でいう下位2割を永続的に抱え込むと、ミドル層の士気は沈み、ハイパフォーマーの挑戦意欲も削がれます。“悪貨は良貨を駆逐する”状態が続けば、エースが離脱し、コンプライアンス違反のリスクも高まります。ハイパフォーマンスのモチベーションを犠牲にして、ローパフォーマーを守ってはいけません。だからこそ経営陣は、「誠実でない者は去れ」という原則を明示し、評価・報酬・処遇のプロセスを透明化する必要があります。

さらに、PIPは組織に“再チャレンジ文化”を根付かせる副次効果も持っています。基準を明確に設定し、成長支援と結果責任をセットで展開することで、ハイパフォーマーは公平感を得て挑戦に集中でき、ローパフォーマーも「努力が正当に評価される」という安心感を得られます。ここでは改善なきまま温存する余地はゼロです。期限を切った行動計画は、経営陣の覚悟を示す宣言書でもあるのです。厳格さと公正さを両立する仕組みこそ、攻めのガバナンスを下支えする最後のピースなのです。

【図1】不活性人財・余力人財活用の循環図

当社は、もちろん基本的なガバナンス強化支援も実施しておりますし、今回ご紹介した組織風土改革、人事改革によるガバナンス強化支援も実施しております。是非ともお気軽にお問い合わせいただき、ディスカッションをさせていただければと思います。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

職種別ソリューション