プレイフルネスで拓くイノベーション加速経営

◆この記事の要約

本記事を読むとわかることは、プレイフルネスを活用したイノベーション加速経営の具体的な手法とその効果について理解できる点です。プレイフルネスがもたらす創造性の向上や組織文化の変革を通じて、企業が競争優位を築くための新たな経営アプローチを独自の視点で解説します。

- プレイフルネスがイノベーション加速に果たす役割とその実践方法

- 創造性を高めるための組織文化の変革と経営戦略への統合

- プレイフルネス導入による社員の主体性とチームワークの強化

- 競争優位を実現するためのプレイフルネスを活用した経営モデルの提案

斜に構える文化の罠

私はアニメや漫画が好きで、スポーツ系のアニメなども見るのですが、ブルーロックやスラムダンクに登場する“熱すぎる”登場人物は、しばしば昔のチームメンバーから「お前、暑苦しい」と揶揄されるシーンが出てきます。真剣に全国を目指しているその登場人物に対して、周りのチームメンバーが「本気で全国とは考えていない」「押し付けてくるな」的なシーンが描かれます。しかし、その登場人物は他の違うメンバーと出会い、全国への切符を勝ち取っていきます。

私たちは小学生までは皆が全力でボールを追い、マラソン大会でも順位を競いました。それが中学・高校になると、頑張る姿を笑われるのを恐れ、適当に横一線で力を抜くことが“カッコよさ”にすり替わります。この“斜に構える態度”は社会に出ても形を変えて温存され、会議で挑戦案を語れば「意識高い系」と冷笑されてしまいます。これがシニカルな風土です。

このシニカルな風土(斜に構える文化)は、新規事業を芽のうちに摘み、個人の成長までも停滞させます。全国大会常連校の部活においては、“しらけ”が存在しないように、拡大成長を遂げる企業には“アンチシニカルな文化”が根付いています。真剣さを笑う組織は、結局真剣な市場競争で笑われる側に回ります。例えば、新製品開発会議で若手が情熱的にプロトタイプを語った瞬間、先輩が眉をひそめ「現実を見ろ」と一蹴するような組織であれば、潜在的な突破アイデアは日の目を見ません。

特に危険なのは、こうした冷笑が罪悪感なく共有され、「賢い選択」とみなされてしまう点です。シニカルな文化は経営計画の数字にも現れます。営業利益が横ばいの企業を分析すると、社内サーベイで「挑戦が称賛されない」という傾向が出ます。逆に成長を続ける企業は、挑戦と本気を笑わないどころか推奨し、行動規範として明文化されていることが多いのです。

身を粉にして働く!ではZ世代はついてこない

しかしながら、アンチシニカルな文化が熱心に長時間働くということではありません。「身を粉にして働け!命を削ってでも結果を出せ!」これはあるクライアント企業で日常語になり、長時間労働が暗黙の勲章になっていた言葉です。「定時退社も尊重する」と口ではいいながら、深夜残業を礼賛する空気が漂えば若手は戸惑います。同席したZ世代のコンサルタントも、「頑張りの定義が時間依存では」と違和感を伝えておりました。確かに経験が浅い時期は量が質を担保し、締切前の追い込みが必要な場面もありますが、「時間をかけるほど価値が高い」という発想が固定化すると、集中力の限界を無視し、生産性をむしろ下げかねません。外部との交流や余白こそがイノベーションの種であるという視点も欠落します。何にどれだけ時間を投じるかを自律的に選ぶことが、ウェルビーイングと持続的成果を両立させます。

また、量の美徳を全面否定する必要はありません。ただ、時間投入を唯一の評価軸とする昭和的マネジメントをリビルドし、「限られた時間でいかに面白く成果を生むか」という視点に切り替えることが重要です。さらに、長時間労働を是とする価値観は、多様なライフステージにある人材を排除し、組織のダイバーシティを損なう副作用も見逃せません。真にアンチシニカルな文化とは、時間ではなく学習と成果を評価し、誰もが“自分らしい全力”で挑める舞台を保証する姿勢です。軍隊式の根性論だけでは、斜に構える空気を打破できません。次章では、仕事そのものを“遊び化”しながら、高い成果を生むプレイフルネスについてご紹介します。

遊び心が拓く挑戦力

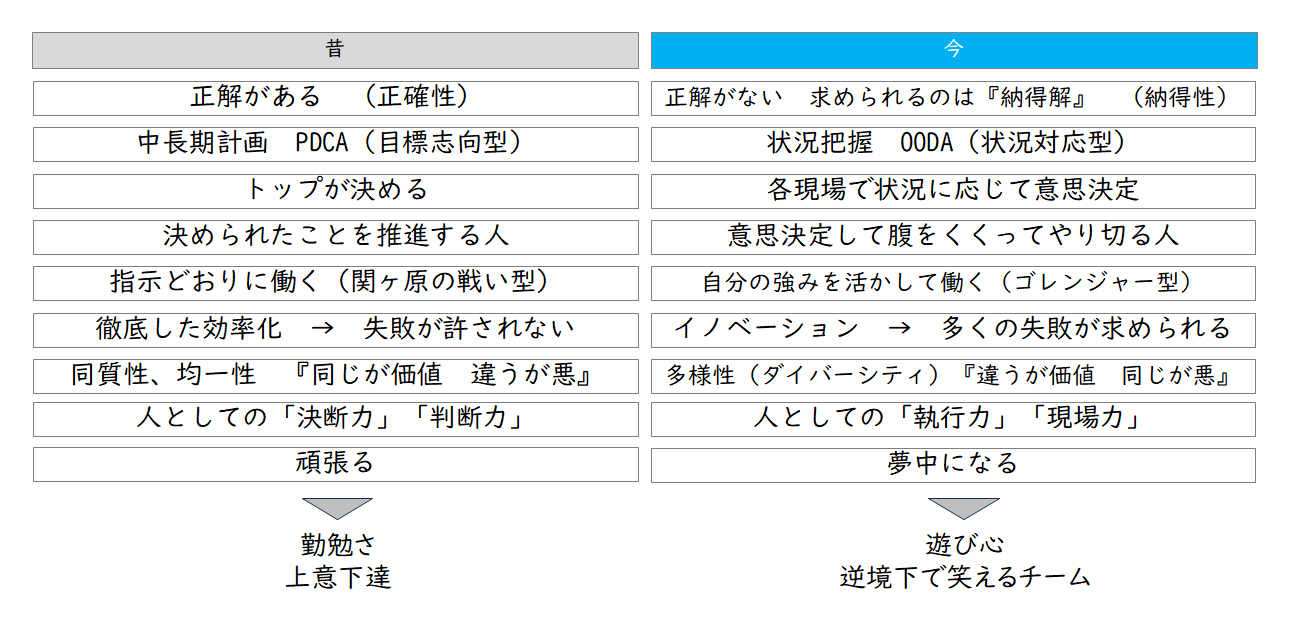

正解の読めないVUCA時代、トップダウンの一括指示ではスピードも創造性も失われます。現場が状況を観察し、その場で決断し、腹を括ってやり抜く、この自律循環を支えるのがプレイフルネスです。

「頑張る」より「夢中になる」こと、「まずはやってみよう!」と挑戦することが成果への最短距離になります。一橋大学の野中郁次郎氏は、日本企業が「過剰計画」「過剰分析」「過剰法令遵守」という三大疾病に罹っていると警告します。計画、分析、法令順守も大切ですが、それよりも今、日本企業に求められるのは「遊び心」ではないでしょうか。

ポイントは「遊び=軽薄」という誤解を解き、楽しさを戦略的リソースと位置付けることです。遊び心がなければ、人は「失敗したらどうしよう」というリスク回避思考に押しつぶされ、チャンスを目の前で取り逃します。逆に、楽しさを共有する職場では、立場や年次を問わずアイデアが飛び交い、協働が自然発火します。逆境下で笑えるチームは、困難をゲーム化し、士気を維持する回復力(レジリエンス)を備えています。

さらに、AIがコモディティ化した現在、人間の競争優位は“意味付け”と“想像的飛躍”に移行しました。

だからこそ、既存の評価指標や会議体を自ら壊し、新たな枠組みを試す経営者が求められます。経営陣はまず自ら笑顔で挑戦し、その瞬間を社内SNSで発信するところから始めるとよいでしょう。遊び心は企業文化を刷新し、イノベーションを連続的に生み出す実践的な経営装置なのです。

間違っても「単に楽しいからやるのではだめだ、目的や狙いなどを明確にせよ」と声高に迫る経営者になってはいけません。そのような組織では、社員は往々にして委縮しますし、新しい発想が生まれてきませんし、挑戦することを辞めてしまいます。まずは楽しいからやってみようの精神が重要となります。

【図1】時代の変化

変革者とフォロワーの連鎖

組織風土をプレイフルネスや、アンチシニカルへ転換する際、欠かせないのが“狂信的な変革者”と“ファーストフォロワー”の存在です。変革者は経営者である必要はありませんが、トップを握り、公式の後ろ盾を得ることで行動の正当性を確保します。まず変革者は「遊び心を讃える」象徴的な施策、例えば失敗共有会やユーモア賞などを自ら率先して実施し、周囲に新しい行動規範を可視化します。

この瞬間、最初のフォロワーとなる二人目の挑戦者が出現し、先駆者の“奇行”は単なる異端から“ムーブメントの萌芽”へ昇格します。さらに三人目が加わった時点で、この動きが「集団」となり、残る社員は「賛同せずに取り残されるリスク」を意識し始めます。社会心理学では、この閾値を越えると変革曲線が急勾配を描き、組織風土改革は雪崩現象的に拡散すると説明されています。

したがって変革者は、最初の二名を誰よりも丁重に扱い、成功体験と称賛を公開の場で共有することが鍵となります。たとえ少数派でも継続的にポジティブなストーリーを発信し続ければ、やがて多数派が「これが新しい当たり前だ」と受容し、組織全体がプレイフルネスを核としたアンチシニカル文化へと書き換わります。狂信的に見えるほどの熱量こそが、沈滞した風土を揺さぶる着火剤なのです。

変革の火を点ける「ファーストフォロワー」の力を学ぶうえで、TEDに収録されたデレク・シヴァーズ氏の3分間トーク『社会運動はどうやって起こるか』は必見です。短い時間で要点を掴めるうえ、組織変革の推進プロセスを視覚的に理解できる内容ですので、ぜひ検索してご覧ください。

実態可視化から始まる変革

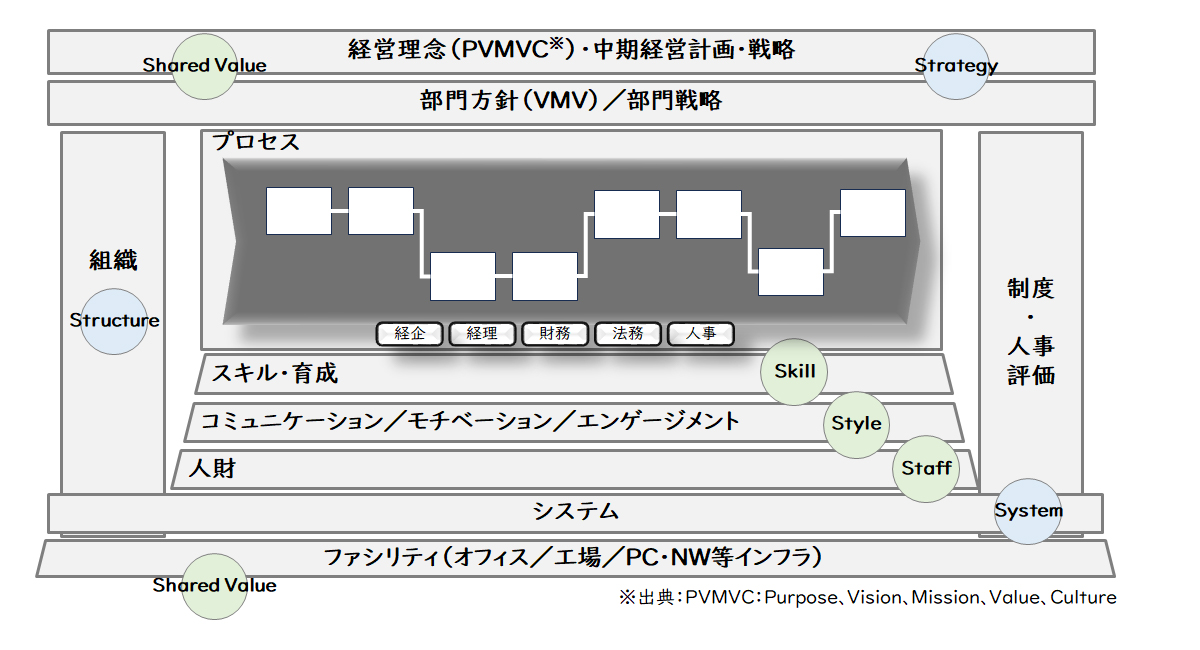

最後にレイヤーズ・コンサルティングがご支援した事例をご紹介します。

製造業A社は業界激変の中、新規事業に資金を投入し続けても成果が出ず、社長は危機感を募らせていました。まず、2か月のクイックレビューで経営理念・組織・制度・プロセスを全方位診断したところ、理念共感度14%、部門間対立21%、社内向け業務65%という実態が可視化されました。突発業務の66%が自社起因、エンゲージメントは3.3と低空飛行であり、内向き作業とシニカルな空気がイノベーションの芽を奪っていたのです。

そこで、狂信的改革推進者として次世代リーダーを各部門から選抜し、タスクフォースを結成しました。新たなビジネスのテーマとして「リデュース・リユース・リサイクル」を旗印に、壁一面のアイデアゾーンや失敗を称えるユーモア賞を導入し、プレイフルネスを醸成しました。情報を一元化し、マニュアル整備も実現し、業務改革も進み、生まれた余力時間を“未来価値を耕すゴールデンタイム”と名付けて浸透していきました。

特筆すべきは数値以上の心理的変化です。若手が役員フロアに自発的に登壇し、議論を重ねる光景が日常となりました。かつて互いに銃を向け合っていた部署同士が、課題をゲーム形式で解決競争する共同ワークショップを開催し、社内SNSには挑戦を称えるスタンプが溢れています。理念はスローガンから行動規範へと昇華し、「こんなに熱く働ける会社だったのか」という声が現場から上がるようになりました。

この事例は、実態を可視化し、狂信的推進者とフォロワーがプレイフルな仕掛けで火を点ければ、老舗製造業でも風土を書き換え、イノベーションの循環を取り戻せることを示しています。

アンチシニカルとプレイフルネスを軸にした組織風土改革を実現したいとお考えでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【図2】組織風土実態調査フレームワーク

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

石井 哲司経営管理事業部

石井 哲司経営管理事業部

マネージングディレクター

税理士 -

堀 優磨HR事業部

堀 優磨HR事業部

ディレクター -

清水 千加HR事業部

清水 千加HR事業部

シニアコンサルタント

職種別ソリューション