M&Aの失敗から学ぶ

PMIのKSF(キー・サクセス・ファクター)

◆この記事の要約

M&A(合併・買収)は企業成長の重要な手段ですが、統合プロセス(PMI)での失敗が多く、リスクをともないます。

そこで本記事では、M&A失敗事例から学ぶPMIのキー・サクセス・ファクター(KSF)を解説し、成功に導く具体的なポイントをご紹介します。M&A成功のための実践的な知見を求める経営者や担当者に最適な内容です。

- PMI(Post-Merger Integration):M&A後の統合プロセスのことで、組織文化や業務の融合が成功の鍵となる。

- KSF(キー・サクセス・ファクター):PMI成功に不可欠な要素で、戦略的計画やコミュニケーションが含まれる。

- 組織文化の統合の必要性:異なる企業文化の調和が失敗回避に重要、従業員エンゲージメント向上に直結する。

- リスク管理とコミュニケーション:透明性の高い情報共有とリスク評価が、統合の混乱を最小化する。

M&A案件の小規模化が進み、世界観も変化

国内M&A件数の直近10年の動向をみると、年率9%と大きく伸長しています。ただし金額ベースでみると、同年率で7%と件数ベースに比べて伸び幅がやや小さくなっており、1件当たりの小規模化が進んでいる状況です。この背景としてM&Aの民主化、すなわち売り手側からは中小企業における事業承継の手段からの浸透、買い手側からは中堅企業における事業成長の手段などで浸透してきたことが一因になっていると考えられます。

それでは小規模化が進む中で、その分M&Aの難易度は下がってきているのでしょうか?

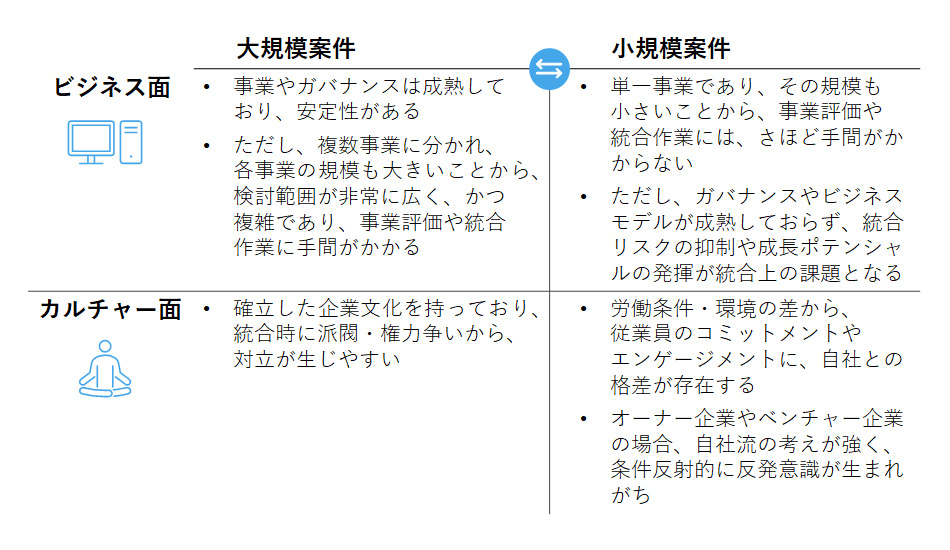

投資金額が下がったことにより投資判断の局面だけ見ると、決裁基準などの難易度は下がっているかもしれません。一方、それ以外の事業評価や統合作業などM&Aプロセスは、小規模案件ならではの難しさがあり、決して難易度が下がっているとはいえません。具体的に大規模案件の場合、企業として成熟しているがゆえに、ビジネス面では事業領域の広さやビジネス構造の複雑性があり、またカルチャー面では企業文化が確立していることから、事業評価や統合作業は難易度が高いものになります。

一方、小規模案件の場合は逆に未成熟がゆえに、ビジネス面ではガバナンス等のリスクや成長ポテンシャルなど潜在的なものに目を向ける必要があり、またカルチャー面ではエンゲージメントやコミットメントに課題を抱えているケースが多くあります。したがって、M&Aの小規模化により難しさの性質が従来と異なってきているといえます。

【図1】案件規模によるM&Aの難しさの違い

M&Aの成否はPMIが握る

では次に、M&Aを成功に導くためには何が鍵になるのでしょうか?

統計的に、真に成功したといえる案件は約1/3程度にとどまり、逆に残り約2/3は何かしら失敗していると出ています。とはいえ不確実要素が多く、確実に成功に導くのは難しいことから、いかに失敗の確率を減らすかが重要になってきます。失敗回避に向けてはM&Aプロセスをフェーズで見ると、大きく3つの「プランニング」「ディール」「PMI(トランスフォーメーション)」に分かれますが、特に「PMI」が重要といわれています。M&A巧者として有名な旧 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社)の稲森議長は、M&Aの8割はPMIだと語っておられます。また、M&Aの専門家であるファンドの方からも、同様の意見が多く聞かれます。

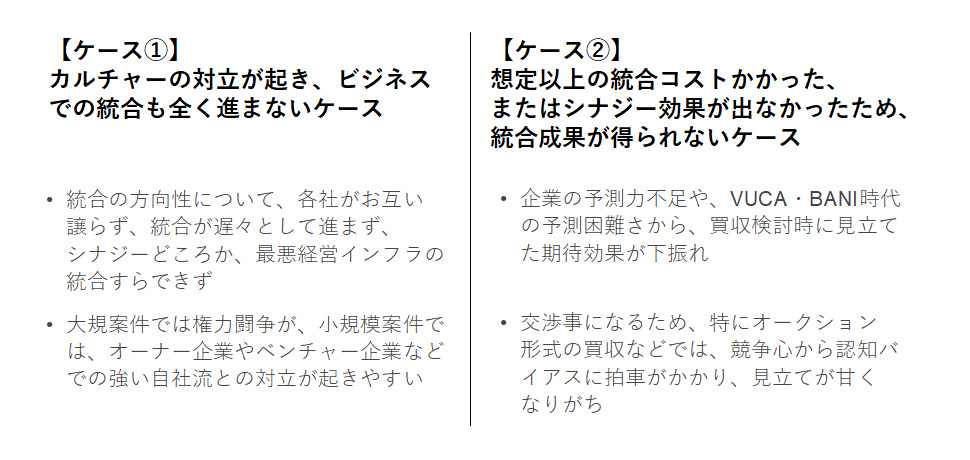

実際にPMIで失敗しているケースは、枚挙にいとまがありません。具体的に失敗しているケースとしては、【ケース①】ビジネス統合が進まないケースか、【ケース②】統合成果が得られないケースの大きく2つに分かれています。なお先ほど大規模・小規模で難しさの性質が異なるとお話ししましたが、背景理由に違いはあれど躓くポイント自体は概ね同じです。

【ケース①】

「カルチャーの対立が起き、ビジネスでの統合も全く進まないケース」

制度やシステムなど統合の方向性について各社がお互い譲らず、統合が遅々として進まない状態であり、シナジーどころか最悪経営インフラの統合すらできないケースです。これは大規模案件での権力闘争に限らず小規模案件でも、オーナー企業やベンチャー企業などでは自社流を持っている会社が多く、買収で条件反射的に対立構造が生まれるケースも多くあります。

【ケース②】

「想定以上の統合コストがかかった、またはシナジー効果が出ず統合成果が得られないケース」

買収検討時に見立てた期待効果が下振れすることは残念ながらよくあることです。その要因としては、企業の予測力不足ともいえますが、現代がVUCA・BANI時代であるため、そもそも予測事態が困難であることが挙げられます。また交渉事になりますので、特にオークション形式の買収などでは競争心から認知バイアスに拍車がかかり、見立てが甘くなりがちです。

【図2】M&A失敗の代表ケース

PMIのKSF①:カルチャー改革に向けてマネジメントシステムも抜本改革

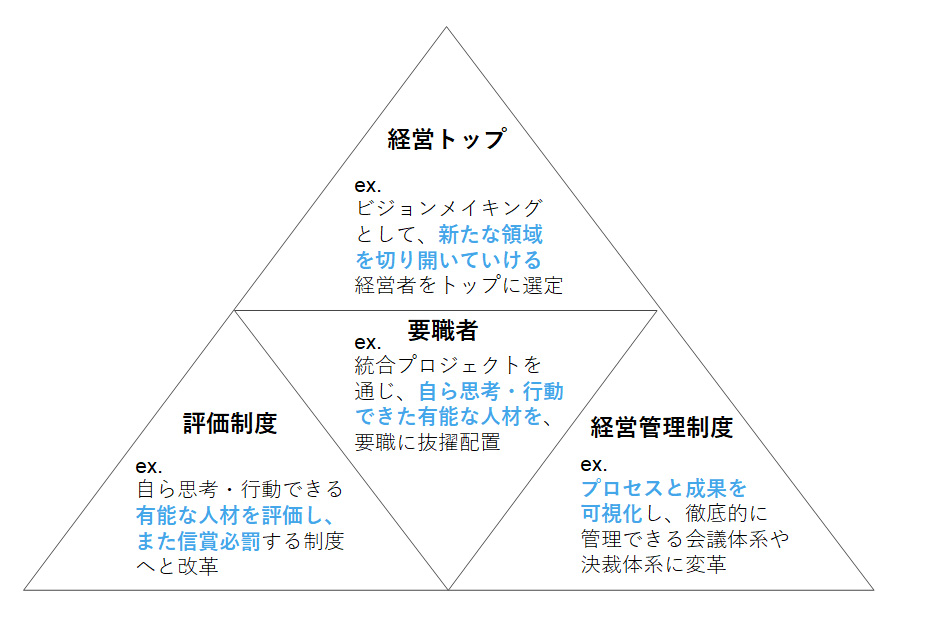

カルチャー対立ですが前提として、一方的な戦略・施策の落し込みや、買収先の完全否定は言語道断であることはご理解いただけるかと思います。そのうえで重要になってくるのは片寄せ、すなわち親会社に合わせる、または買収先のものを踏襲・継続するのではなく、統合後の会社向けに新たに作り上げることが重要となります。具体的には、統合後の会社・事業のビジョンを設定し、そのビジョンの実現に最適なカルチャーを作り上げていくかたちとなります。片寄せだと不和が生まれやすいため、ともに新たな方向を目指すということが重要となります。

カルチャーの変革に向けては、新たなカルチャーに誘導できるような経営スタイルに変革することが重要となり、そのためにはマネジメントシステムを抜本改革することが必要となります。具体的には、マネジメント体制としての「経営陣」「部長層等の要職者」や、マネジメントの仕組みとしての「評価制度」「経営管理制度」を、ドラスティックに変革していきます。ただし、人事は統合や改革のシンボルのひとつであるため、ドラスティックな変革とはいえ経営陣や要職者を外部採用してしまうと社員は興ざめしてしまい、対立がより悪化することがあり得ます。そのために基本は、PMIのプロセスを通じて有能人材を見極めたうえで社内から抜擢人事を行うことで、会社としての姿勢を社内に明示することが重要となります。

【図3】カルチャー変革に向けたキーファクター

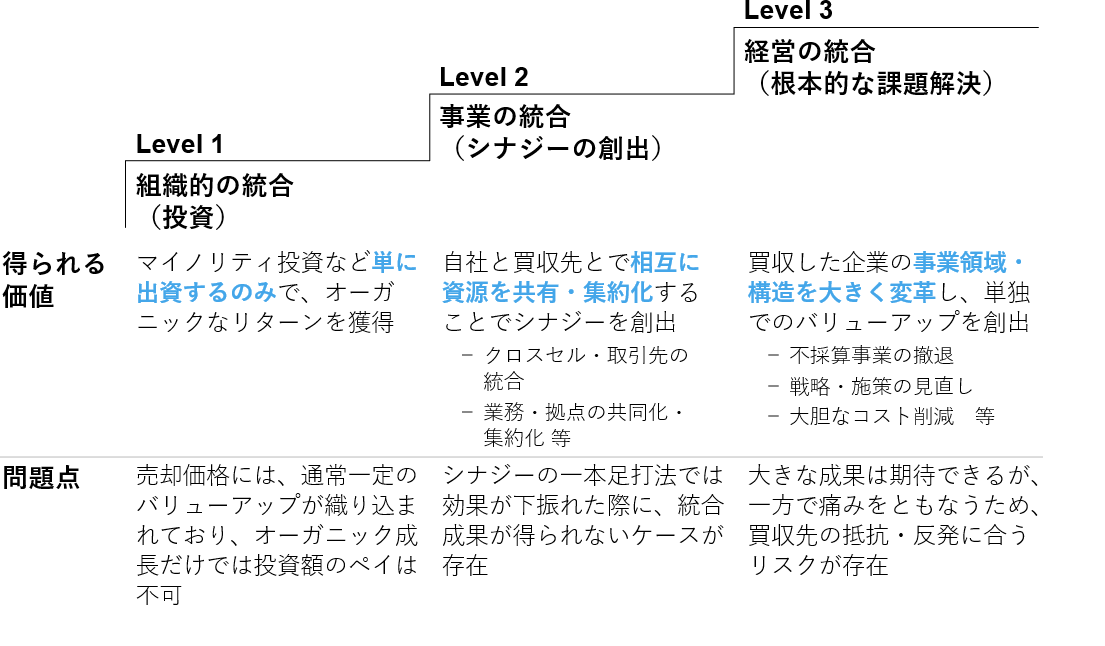

PMIのKSF②:統合を好機として事業の抜本的改革を断行

統合成果を得られず失敗するケースはよくありますが、これはそもそもシナジー頼りなど一本足打法になっていることが大きな要因だと考えます。統合において成果を最大に出し切るためには、事業統合だけでなく経営統合として経営方針についても従来までに捉われず、潜在的に抱えていた本質的な課題の解決や成長機会の獲得まで踏み込み、買収先の抜本的な構造改革を行うことが重要となります。

買収は企業や事業の重要な転換点であり、社内の改革機運が高まり、また経営権が異動して過去のしがらみから解放されるため、従来まで実現できなかった施策を実行に移す好機でもあります。特に小規模案件の場合は、企業のケイパビリティ不足や社内の歪な統治体制から、従来までに実現できなかった施策も多く、バリューアップのポテンシャルは大きいと考えられます。従来までのビジネスモデルや戦略、コスト構造を是とせず、何なら祖業の撤退なども含めてドラスティックに改革していくことが重要となります。

【図4】統合と改革のレベル

変革の実現に向けたアプローチ

PMIでは前述のとおり変革と対立の回避という絶妙なバランス感覚が求められます。

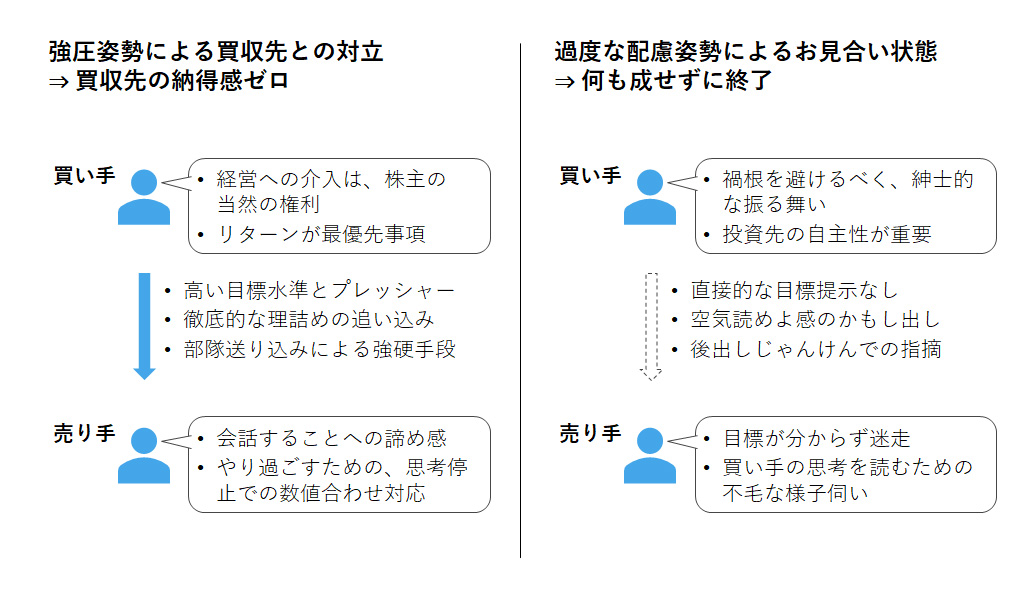

買収先に対するスタンスのよくある誤りとして、変革に前のめりになった強圧的スタンスや、逆に対立を恐れた過度な配慮スタンスの2つがあります。前者は対立を生み、後者はお見合い状態から逆に何も成せずに終わることになります。特に前者は当社の立場でいうと自己矛盾のようになりますが、コンサルタントを活用して進める際に起こりがちです。プロフェッショナルとして素晴らしい先見性や着眼でブループリントを作り上げるものの、買収先が置いてきぼりになった独りよがりの構想となり、買収先に納得感が生まれないというものです。

大事になるのは買収先とともに作り上げることであり、そのためには買収先にも検討の重要な役割や責任を持たせ、また買収先のペースに合わせていくことです。買収先のペースに合わせるとは、スピード感や目標水準を緩めることではなく、相手の理解に合わせることであり、ファクトを一つひとつ丁寧に提示していき、感覚論や感情論での議論を避けることが重要となります。相手先が納得できないのは、前提認識の食い違いがあるためであり、その穴をファクトで埋めていくかたちになります。当然ともに作り上げると、現場寄りのやり易い施策に流れがちなため、抜本的な改革を行うというゴールや狙いをぶらさないことが大事となります。

このため、大所高所で眺めず、買収先にハンズオンで深く入り込み、徹底的な膝詰め議論を行うとともに、定期的に経営陣と対話を行い、ゴール・狙いを見失わないようにするという、頻繁な行き来をすることが重要となります。

【図5】買収先に対する誤った2大スタンス

M&Aは上記アプローチも含めて難易度の高い手段ではありますが、企業・事業の成長の大きな原動力になる手段でもあります。本記事が少しでもM&Aの成功の足がかりになれば幸いです。詳細にご興味ございましたら、是非お気軽にお問い合わせいただければと思います。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

職種別ソリューション