データドリブン経営へ導く、組織と人材の変革

◆この記事の要約

「データドリブン経営」や「FP&A人材の育成・獲得」は、現代企業が競争力を維持・強化するうえで不可欠なテーマです。そこで本記事では、データを活かすための組織設計やガバナンス体制の構築、現場と一体となった経営改革の進め方を、実践的なノウハウとともに解説しています。データ経営の壁を突破し、全社の意思決定を加速させたい方におすすめです。

主なポイント:

- データドリブン経営を阻む「組織の壁」「人材の壁」の正体とその乗り越え方

- FP&A人材の育成・獲得に向けた具体的な戦略と実践例

- コーポレート部門と現場が連携し、攻めのガバナンスを実現するための組織設計

- データガバナンス体制の構築や業務プロセス標準化の重要性

- 先進企業の事例を交えた、データ経営推進の成功ポイント

なぜ「強いコーポレート部門」が不可欠なのか

グローバルな競争環境において日本企業が勝ち抜くためには、世界に誇る「高い現場力」に加えて、それを全社最適の視点から束ね、導く「強いコーポレート部門」の存在が不可欠です。経済産業省が公表した「グローバル競争力強化に向けたCX(コーポレート・トランスフォーメーション)研究会報告書」(※)でも、この点が明確に指摘されています。報告書が示すように、これからのコーポレート部門は、単に各事業部を管理・統制するだけの存在であってはなりません。従来の「財務統制」を中心とした役割から、事業部門に寄り添い、共に汗をかく「ビジネスパートナー」へと、その役割を根本から変える必要があります。具体的には、2つの大きな変革が求められます。

一つは、「過去の実績報告役」から「未来予測に基づくインサイト提供役」への進化です。

月次決算の結果を報告するだけでなく、そのデータから市場や競合の動きを読み解き、「このままでは3か月後に原材料の在庫が過剰になるリスクがある」や、「A事業の顧客離反率が上昇しているが、その背景には競合のサブスクリプションモデルへの移行があるのではないか」といった、未来の機会やリスクを示唆するインサイトを提供することが求められます。

もう一つは、「守りのガバナンス」から「攻めのガバナンス」への転換です。

もちろん、不正や誤謬を防ぐための内部統制は重要です。しかし、それだけでは企業は成長できません。全社的な視点から経営資源(ヒト・モノ・カネ)を成長領域へ大胆に再配分したり、事業ポートフォリオの改革を主導したりと、事業成長を積極的に促進する「攻めのガバナンス」を担うこと、これこそが「強いコーポレート部門」の真価です。

しかし、多くの日本企業では、コーポレート部門が「コストセンター」と見なされ、事業部に対して遠慮がちな姿勢を取ることが少なくありません。この意識と構造を打ち破り、経営の参謀役として機能するコーポレート部門を構築することこそ、データドリブン経営の第一歩なのです。

これからの時代に求められる「FP&A人材」の人物像

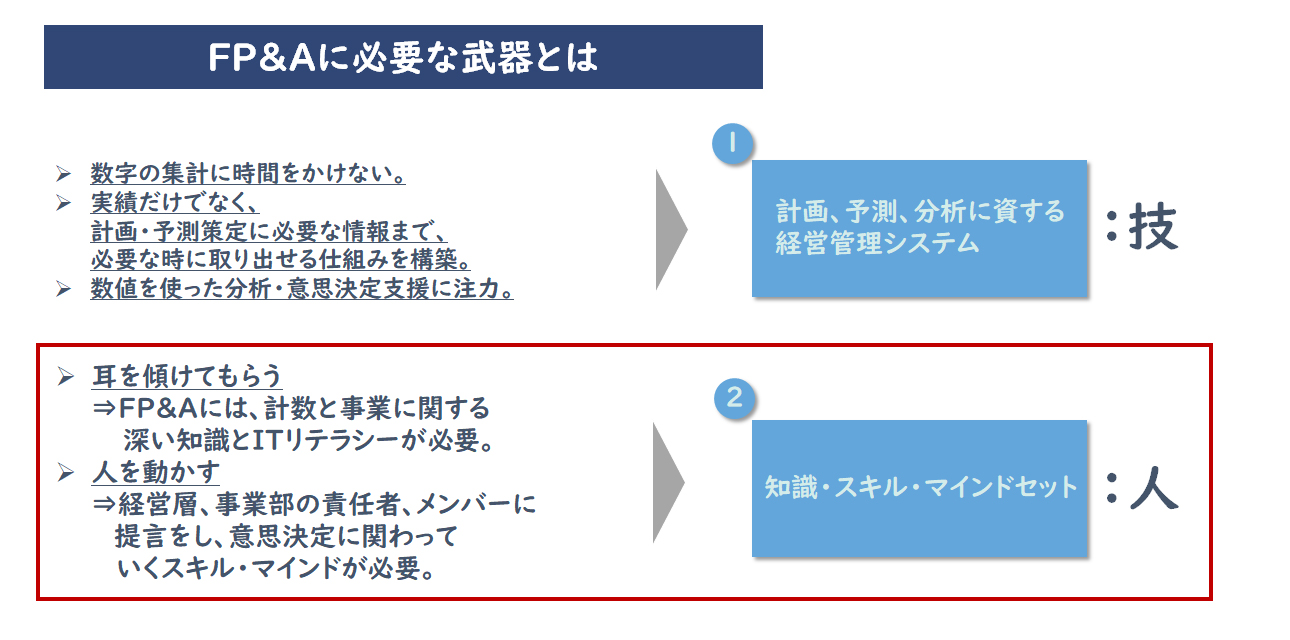

データドリブン経営の中核を担うのが「FP&A人材」です。彼らには、単なる「計数管理のプロ」を遥かに超える、複合的な能力が求められます。その人物像を、インプット資料でも示されている「3つの武器」という観点から深掘りしてみましょう。

1.深い専門知識(Knowledge): これはFP&Aの土台となる能力です。会計・財務の知識はもちろんのこと、その数字が生まれる現場のビジネスモデルや業務プロセスへの深い理解が不可欠です。さらに現代では、統計学の基礎知識やBIツールを自在に操り、データの中から意味のある相関関係や傾向を見つけ出すデータ分析スキルも必須といえるでしょう。机上の空論に終わらせないためにも、積極的に現場に足を運び、生きた情報を掴む姿勢が求められます。

2.人を動かす技術(Skill): どれほど優れた分析も、相手に伝わり、行動につながらなければ意味がありません。ここで重要になるのが「ストーリーテリング」の能力です。複雑な分析結果を単なる数字の羅列で見せるのではなく、「我々は今、このような岐路に立たされており、データはAという選択肢が最も有望であることを示唆しています。なぜなら…」というように相手が納得し、行動したくなるような魅力的な物語として伝える技術です。また経営層と現場、あるいは部門間の利害を調整する高度なファシリテーション能力や交渉力も、変革を推進するうえで欠かせません。

3.変革を恐れない心(Mindset): FP&A人材に最も求められる資質かもしれません。それは、現状を鵜呑みにせず、常に「なぜ?」や「本当にそうか?」と問い続ける「知的好奇心」と「健全な懐疑心」です。そして、データが示す事実を基に、たとえそれが既存の常識や上位者の意見と異なっていても、臆さずに提言できる「プロフェッショナルとしての胆力」が求められます。失敗を恐れずに新たな分析手法やアプローチに挑戦するチャレンジ精神も、このマインドセットに含まれます。

これら3つの武器を兼ね備えた「ビジネスを語れる会計のプロ」こそが、理想のFP&A人材です。

このような人材は市場でも希少であり、内部での計画的な育成と、外部からの戦略的な採用の両輪で確保していく必要があります。

【図1】FP&Aに必要な武器(知識・スキル・マインドセット)

データを活かす組織の「かたち」とは

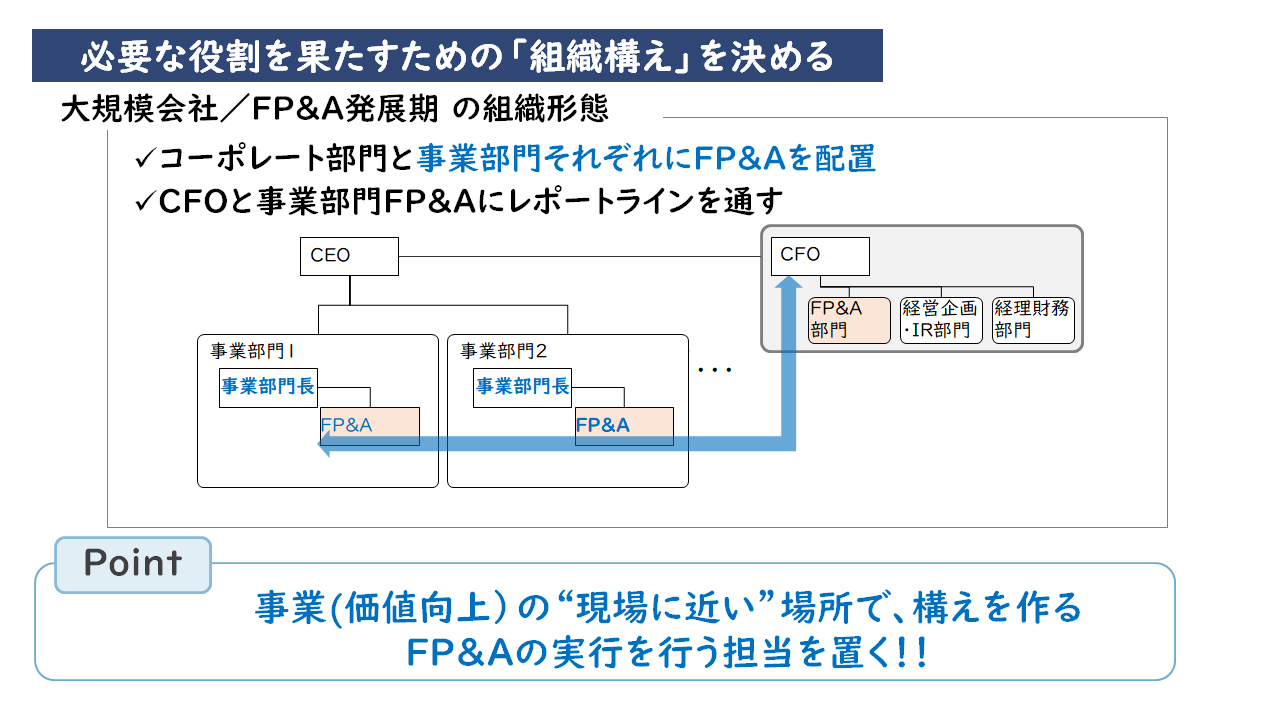

優秀なFP&A人材を採用・育成できたとしても、彼らが存分に活躍できる「組織のかたち」がなければ、その能力は宝の持ち腐れとなります。データ活用を全社に浸透させるには、戦略的な組織設計が不可欠です。その有力なモデルとして、全社標準の分析手法やガバナンスを担う「CoE(Center of Excellence)」と、各事業部に配置される「事業部FP&A」を組み合わせたハイブリッド体制が挙げられます。

- CoE(FP&A CoE): CFO組織の配下に設置され、全社的なデータ分析基盤の維持管理、高度な分析モデルの開発、分析手法の標準化、そしてFP&A人材の育成などを担います。

いわば、FP&A活動の司令塔であり、ナレッジハブです。 - 事業部FP&A: 各事業部に所属し、事業責任者のビジネスパートナーとして、担当事業の予算策定、業績予測、収益性分析などを日々行います。現場に密着しているため、リアルタイムな情報に基づいた迅速な意思決定支援が可能です。

この体制の鍵は、CoEと事業部FP&Aの連携です。事業部FP&Aは、CoEが開発した分析ツールやフレームワークを活用して業務を効率化し、CoEは事業部FP&Aから吸い上げた現場の課題を基に、新たな分析モデルを開発します。レポートラインとしては、事業部FP&Aは事業部長に実務報告を行いつつ、CoE(ひいてはCFO)にも機能的な報告を行う「点線(ドットライン)レポート」の関係を持つのが一般的です。

ただし、この体制を機能させるには注意点もあります。CoEと事業部の役割分担が曖昧だと責任の押し付け合いになりかねませんし、事業部FP&Aが「事業部長とCFOのどちらを向けばよいか」というコンフリクトに悩むこともあります。明確な役割定義(RACI)や、定期的な情報交換の場を設けるなど、運用面の工夫が成功の秘訣です。組織の「かたち」は一度作って終わりではありません。企業の成長ステージや戦略の変化に応じて、柔軟に見直していくことが重要です。

【図2】FP&A導入の組織構えとレポートライン

組織変革を阻む「見えざる壁」の乗り越え方

データ活用組織への変革は、必ず抵抗に遭います。その多くは、システムの仕様といった目に見える問題ではなく、人の意識や組織文化といった「見えざる壁」です。

- 「自分の仕事が奪われる」という現場の不安: データ活用が、自身の経験や勘を否定するものだと捉えられてしまうケース。

- 「新しいことは面倒」という変化への抵抗: 長年慣れ親しんだExcelでの作業や報告スタイルを変えることへの反発。

- 「他部門にデータは渡さない」というセクショナリズム: 部門最適の発想が根強く、全社でのデータ共有が進まない。

これらの壁を乗り越えるには、トップダウンの号令だけでは不十分です。なぜ変革が必要なのか、それによって現場の業務はどう改善され、会社はどう成長するのか、そのビジョンを経営層が自らの言葉で繰り返し語り続けることが重要です。同時に、小規模な成功体験(スモールウィン)を積み重ねてデータ活用の有効性を現場に実感してもらう、ボトムアップのアプローチも欠かせません。

外部の知見を活用し、変革を加速させる

ある中堅サービス企業は、長年の属人的な経営管理から脱却するため、外部コンサルティングファームと共に組織変革に着手しました。まず、コンサルタントが第三者の視点で各部門の業務プロセスと保有データを徹底的に可視化することにより、これまで見過ごされてきた非効率な業務や、部門間の連携不足が明らかになりました。次に行ったのは、将来のFP&A人材候補の選抜と育成プログラムの策定です。座学だけでなく、実際の経営課題をテーマにしたワークショップを通じて、実践的な分析スキルと提言力を鍛え上げました。この変革の結果、部門間の壁を越えたデータ連携が進み、KPIに基づいた客観的な議論が活発化しました。経営会議での意思決定スピードは従来の半分以下に短縮され、データに基づいた新サービスの開発が、前年比で2倍のペースで進むなど、目に見える成果が生まれました。

このように、組織や人材の変革は、自社のリソースだけでは乗り越えられない多くの壁が存在します。

是非一度、当社にご相談ください。客観的な現状分析から、変革のロードマップ策定、そして新たな文化の定着まで、貴社を伴走支援いたします。

関連サービス

#グループ・グローバル経営管理

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

村井 泰三経営管理事業部

村井 泰三経営管理事業部

バイスマネージングディレクター -

谷川 深雪経営管理事業部

谷川 深雪経営管理事業部

マネージャー

職種別ソリューション