【第1回】古くて新しい会計システム刷新の秘訣とは

◆この記事の要約

会計システム刷新は、単なる老朽化対応ではなく「経営に資する情報基盤」への再構築が求められています。

2000年前後のERP導入期から四半世紀を経て、Fit to Standardによる業務変革とグランドデザイン策定が成功の鍵を握ります。そこで本記事では、DX時代の経営管理に直結する会計システム刷新の要諦を解説します。

- 2000年前後のERP導入の限界:業務効率化偏重とアドオン過多により、経営情報活用が不十分に。

- Fit to Standard(FTS)手法:標準機能に業務を合わせることで、開発負荷を抑え全体最適を実現。

- グランドデザインの重要性:「経営・業務・システム」を統合した刷新方針が成功を左右。

- DX・AI時代の再定義:会計は“記録システム”から“意思決定システム”へ転換し、経営スピードを高める。

会計システムの刷新の必要性

2000年より所謂「会計ビッグバン」として日本の会計基準が大きくかわり、従来の単体ベースでの決算公表から、連結ベースで決算公表が求められました。また、当時「経営に資する情報システムを目指したERP(Enterprise Resource Planning)」が登場し、ERPによるシステム再構築のブームが起こりました。こうしたことを背景に、2000年前後に多くの企業で会計システムの刷新が行われました。

しかし、当時の会計システム刷新は業務の効率化を主体とした側面が非常に強く、本来の「経営に資する会計システム」としての役割はあまり実現できず、また当時ERPの機能不足を自社の独自開発(アドオン開発)で補うことが多く、その後バージョンアップができないなどの問題も引き起こしました。

それから四半世紀が経ち、当時の会計システムが老朽化し、また「2025年の崖」※問題などを背景に、「経営に資する会計システムへの刷新」の検討が多くの企業で進められています。

2000年前後は会計システムにアドオン開発をすること一般的でしたが、昨今はERPや会計パッケージの標準機能をそのまま使うFit to Standard(FTS)による構築が主流になっています。また、昨今の技術革新の進歩から会計システムに限らず様々なクラウドサービスやAIサービスも出現しており、今後の会計システム刷新は、これらを活用して「真に経営に資する経営情報システム」として実現する必要があります。

※「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘された言葉であり、日本企業の老朽化したレガシーシステムが残ったままになった場合に予想される、2025年以降の多大な経済損失や競争力低下の危機を意味しています。

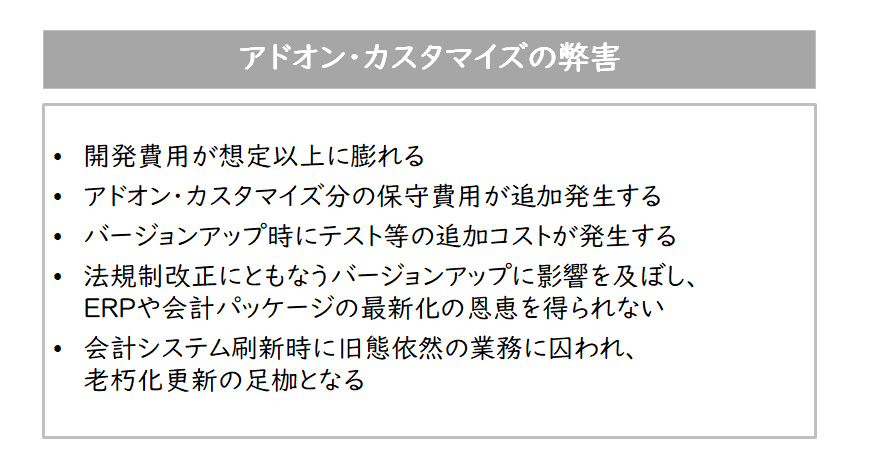

アドオン・カスタマイズの弊害

ERPや会計パッケージを活用し、新たな会計システムを導入するにあたり、ERPやパッケージの標準機能では賄いきれない業務が存在する場合、アドオンやカスタマイズで対応を図るケースがあります。

アドオンやカスタマイズは、システムの業務カバー範囲を広めて業務効率性を高められる一方、アドオンやカスタマイズが多くなるほど開発段階のみならず、システム稼働後にも様々な弊害が生じます。

【図1】アドオン・カスタマイズの弊害

2000年前後で導入した企業では、こうした弊害に悩み苦しみ、いつまでも会計システムを刷新できないことも多く見受けられます。そこで昨今ではこうした弊害を取り除くため、ERPや会計パッケージの標準機能を活用する「Fit to Standard」が推奨されています。

Fit & GapからFit to Standardへ

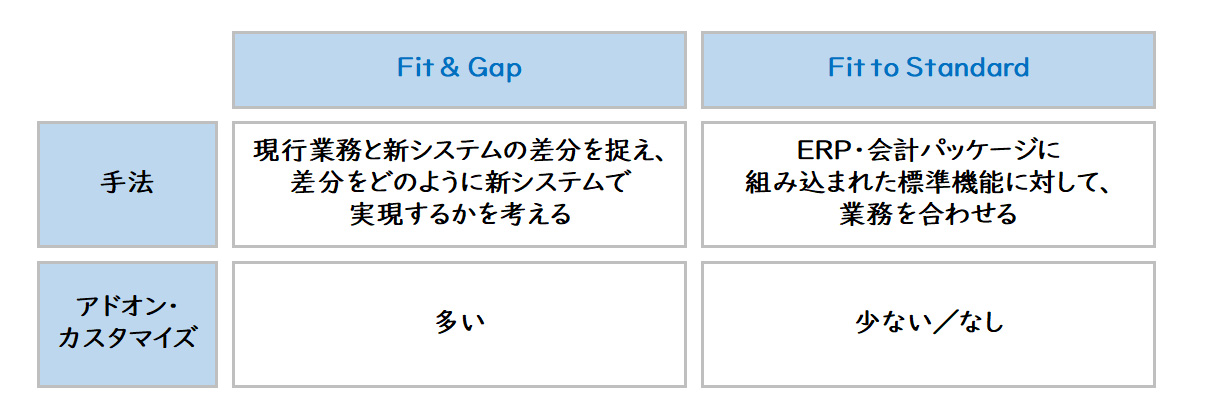

会計システム開発における要件定義手法は、「Fit & Gap」と「Fit to Standard」があります。

【図2】 Fit & GapとFit to Standard

Fit & Gapは、現行業務と新システムの差分を捉え、差分をどのように新システムで実現するかを考える手法です。現行業務の実行を担保できる一方、結果的に現行業務に新システムを合わせるため、不足機能を追加開発で補うことになりがちです。自社業務に最適化されたシステムとの前提を置いた場合、Fit & Gapの手法が取られることが一般的でしたが、これがアドオンやカスタマイズを増やす大きな原因になっています。

一方、Fit to Standardは、ERP・会計パッケージに組み込まれた標準機能に対して、業務を合わせる手法です。Fit to Standardでは、どのように業務を標準機能に合わせるかがポイントになり、アドオン・カスタマイズを最小限に抑えられるうえ、おのずと全体最適化がなされ効果的な導入が可能となります。

VUCA時代においてデジタル経営が求められる中、会計システムが持つ価値は「オペレーションシステムとしての業務効率性」から、「意思決定システムとしてのデータ・情報そのもの」へシフトしています。

したがって、変化の激しい現代においては会計システムをFit to Standardでいかに早く導入し、効果を刈り取りに行くかが重要になります。

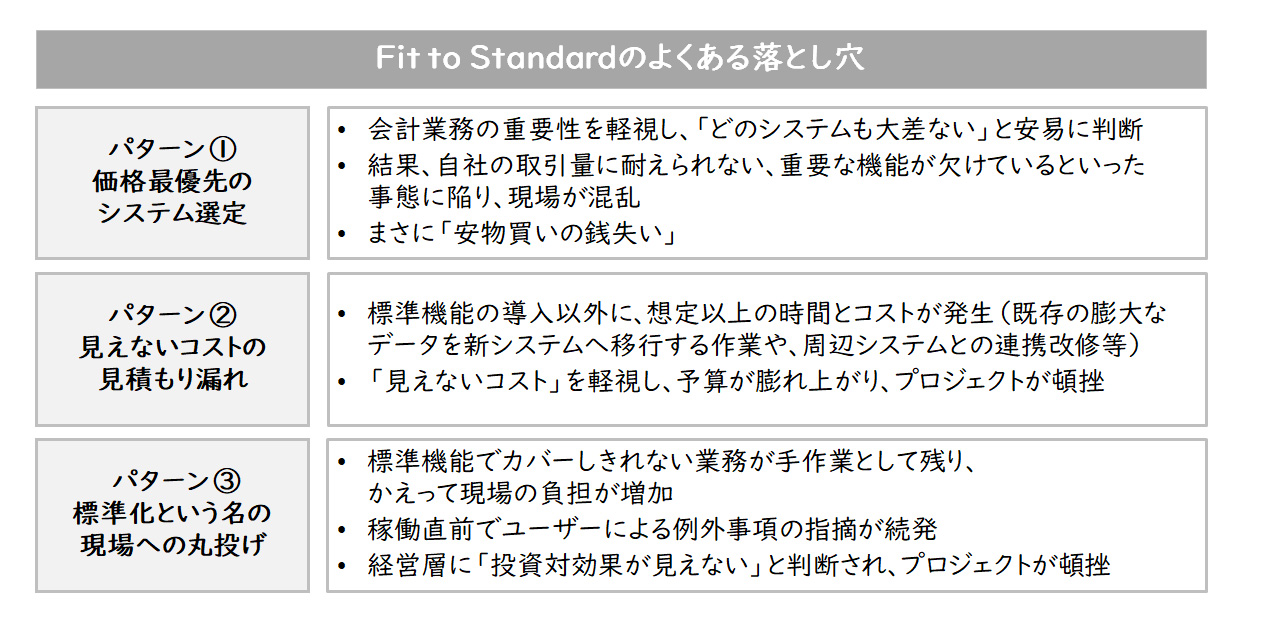

「こんなはずでは…」Fit to Standardのよくある落とし穴

「標準機能を使うのだから簡単だろう」という思い込みは、プロジェクトを思わぬ暗礁に乗り上げさせる危険性をはらんでいます。ここでは、コンサルティングの現場で実際に目にしてきた、よくある Fit to Standardの失敗のパターンを3つご紹介します。

【図3】 Fit to Standardのよくある落とし穴

これらの失敗は、Fit to Standardという言葉の表面だけを捉え、その本質的な難しさと向き合わなかった結果といえるでしょう。

では、どのように進めればいいのか?

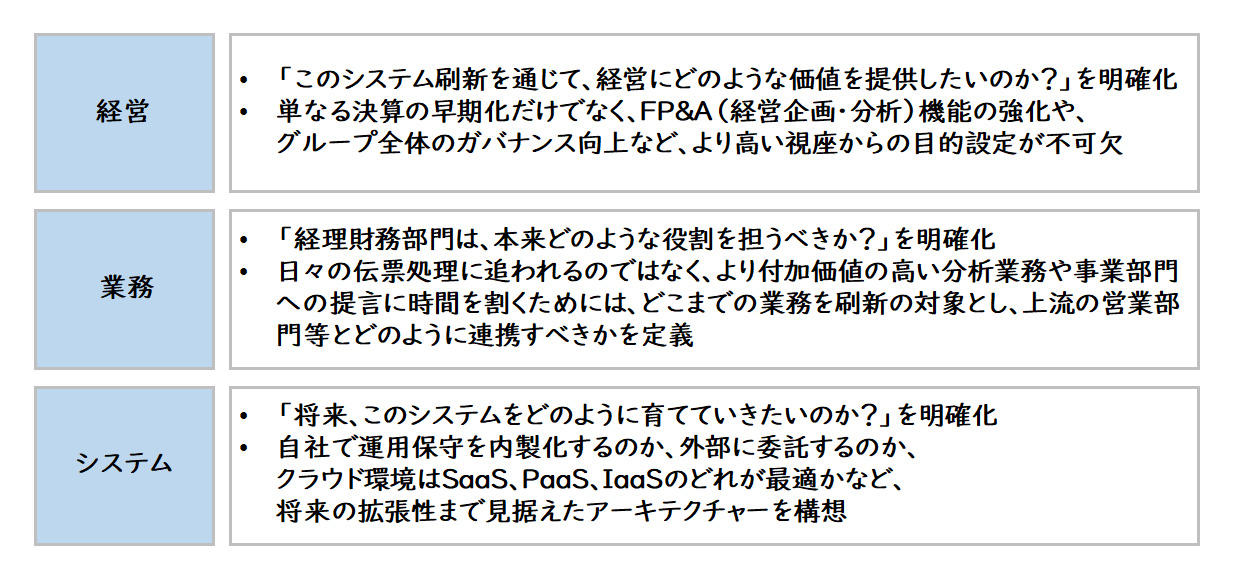

では、どうすればこれらの落とし穴を避け、プロジェクトを成功に導けるのでしょうか。

その鍵は、プロジェクトの初期段階で、「経営・業務・システム」という三つの観点から、ブレのない刷新方針、すなわち「グランドデザイン」を描くことにあります。

【図4】グランドデザインの三つの観点

これら三つの観点は互いに密接に連携しています。この羅針盤となるグランドデザインを最初にしっかりと描くことこそが、航海の成功を左右するのです。

グランドデザインのその前に

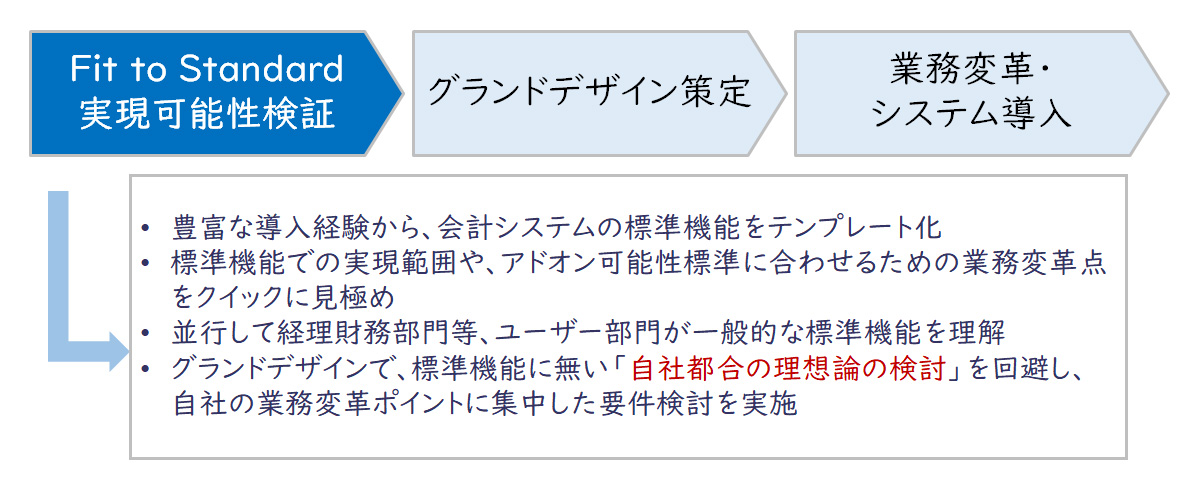

しかし、グランドデザインを描く前に、そのグランドデザインを実現するITやDXの現在地を理解しなければ、グランドデザインが絵に描いた餅になりかねません。そこで当社では、グランドデザインを描く前に「Fit to Standard 実現可能性検証フェーズ」を推奨しております。

【図5】Fit to Standard 実現可能性検証

「Fit to Standard 実現可能性検証フェーズ」では、ERPや会計パッケージの標準機能を想定しながら、自社で大きく違うところはどこか、その違いをどのように解決していくのか、解決するたの利害関係者への対応はとのようにするかといった方向性を見極めます。それにより、今後の会計システム刷新のために、経理財務部門を中心としたユーザー部門が、ERPや会計パッケージの標準機能を事前に理解できます。Fit to Standard 実現可能性検証フェーズにより、グランドデザインでの標準機能に無い「自社都合の理想論の検討」を回避し、自社の業務変革ポイントに集中した検討が可能になります。

「会計システム刷新のキホンのキ」シリーズ

ERPや会計パッケージの製品・サービスによって、細かい機能は異なっていますが、大きな幹となる標準機能については共通点も非常にあります。レイヤーズ・コンサルティングでは、長年のERPや会計パッケージの導入経験から得た「幹となる標準機能」をテンプレート化しております。当社の標準機能テンプレートや導入方法論等をもとに、「会計システム刷新のキホンのキ」シリーズとして今後定期的に配信記事にてご紹介いたします。

まとめ

今回は、ERPや会計システムパッケージによる「会計システム刷新のキホンのキ」として、会計システム刷新の課題と対応をご紹介しました。今後の会計システム刷新は、ERPや会計パッケージに限らず様々なクラウドサービスやAIサービスを活用して「真に経営に資する情報システム」を実現する必要があります。個別のERPや会計パッケージ、クラウドサービスの活用のポイントについては、是非お問い合わせください。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

村井 泰三経営管理事業部

村井 泰三経営管理事業部

バイスマネージングディレクター -

山本 晶代経営管理事業部

山本 晶代経営管理事業部

ディレクター -

飯田 稜大経営管理事業部

飯田 稜大経営管理事業部

シニアマネージャー

職種別ソリューション