基幹システムの再構築による経営改革の実現

◆この記事の要約

企業の競争力強化や業務効率化を目指す経営改革において、基幹システムの再構築は不可欠です。

そこで本記事では、最新のIT技術を活用したシステム刷新がもたらす経営変革の具体的効果と成功のポイントを解説します。経営改革や基幹システム再構築に関心のある経営者・IT担当者必見の内容です。

- 基幹システム再構築:既存システムの老朽化や複雑化を解消し、最新技術で業務プロセスを最適化する手法。

- 経営改革:ITを活用した業務効率化や意思決定の迅速化により、企業競争力を高める戦略的取り組み。

- 業務効率化:自動化やデータ連携強化により、作業時間短縮とヒューマンエラー削減を実現。

- デジタルトランスフォーメーション(DX):基幹システムの刷新を通じて、企業のビジネスモデルや組織文化を革新するプロセス。

そこで当記事では、経営革新を実現するために、基幹システムの再構築を手段として用いるうえでのアプローチと成功要因についてご紹介します。

基幹システムの老朽化は、ビジネスプロセスの老朽化

多くの企業で基幹システムの老朽化が問題とされています。20年以上使われ続けているシステムも多くあります。リニューアルしていたとしても、テクニカルなアップデートであったり、古いプログラムが移植されて残っていたりします。老朽化した基幹システムでも特段問題がないということは、経営管理やビジネスプロセスも老朽化していて、かつそれでも問題がない(ように見える)ということではないでしょうか。経営者が危機感を持つべきは、古くなったシステムよりも、経営管理やビジネスプロセスの老朽化だといえます。

老朽化したビジネスプロセスの例

ここで、老朽化したビジネスプロセスといえる例を挙げてみたいと思います。

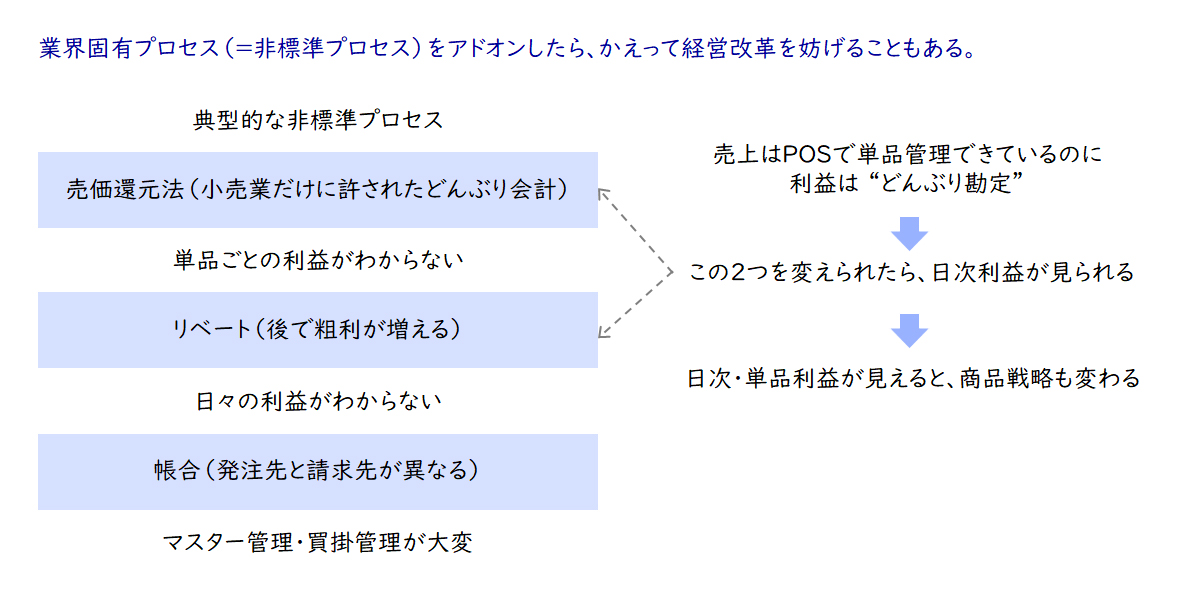

小売業における利益管理

小売業では商品の利益を管理する際、売価還元法という原価計算の基準を用いている企業が多くあります。税法上は小売業だけに認められる方式で、商品をグループにまとめ、そのグループの大体の粗利率を用いて個々の商品のみなしの原価とするという方法です。英語ではリテールメソッドと呼ばれており、商品点数が多く、仕入れも反復的に多頻度で行うためとされています。

例えば、ホームセンターでは1店舗あたり10万品目前後の商品数があります。スーパーマーケットでは1万品目、コンビニで3千品目といわれていますが、売価還元法を行う場合には、これらの品目を30~50のグループにまとめて原価を計算します。いわばドンブリ勘定を何十年も続けてきているわけですが、そもそもコンピューターがないか、極めて高価な時代の仕組みであって、現在では品目数や仕入れ回数が多くても、単品ごとに原価を算定することは難しくありませんし、莫大な費用がかかるわけでもありません。

すでに売上管理や発注管理については、どの企業もPOSシステムを導入して単品管理をしています。これまでの30年~40年で、コンピューティング技術や通信技術は飛躍的に進歩し、コストも大幅に下がっているにも関わらず、人間は旧態依然の経営管理を続けているということになります。ERPを導入した企業では、アドオンしてまで続けているところもあります。

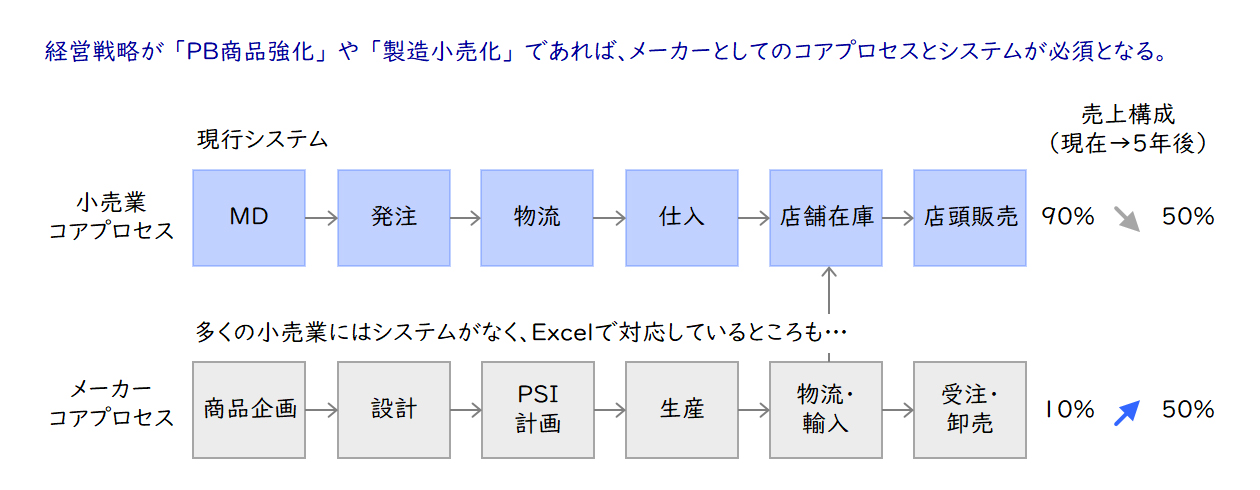

小売業におけるPB・SPA戦略

もう一つの小売業の事例としては、プライベートブランド商品や製造小売についてです。メーカーから仕入れた商品を扱う小売業は薄利で差別化もしづらく、多くの企業が商品企画や製造を自社で行い、付加価値拡大の戦略を進めています。ホームセンターで多いところでは売上の30%以上を占めており、中期的には40%以上を目標としています。スーパーマーケットやコンビニでもPB商品は増加しています。

ところが、こうした企業の基幹システムはあくまでもマーチャンダイジング、発注、仕入、棚割、売上といった小売業のビジネスプロセスを対象としていて、商品開発、生販計画、生産管理、輸入・物流管理、卸売、品質管理といったメーカーのビジネスプロセスに対応した機能は皆無となっています。どの企業もPB商品を始めた当初のExcel管理が多く、これからのビジネスのためのシステム投資は後回しにされ、縮小均衡している従来ビジネスのシステム維持管理のためだけに、システム費用の大半が費やされているということになります。

メーカーにおける有償支給

有償支給とは、メーカーが外注先へ加工作業等を委託する際に、材料等を有償で支給し、完了時には加工費と材料費を合わせて支払うという取り引きです。無償で支給すると材料等の管理がずさんになり、ロスや不良が発生しかねないことや、メーカー側で一括調達した方がコストが下がることがその理由です。

反面、収益認識基準の変更や下請法の適用にともない、会計手続きや管理手続きは煩雑になるとともに、システムも機能開発が必要な場合があります。支給した材料を適切に管理できれば無償支給でもよいわけですし、コンピュータービジョンやIoTといった昨今のテクノロジーを用いて、管理レベルを上げることもできるのではないかと思います。

【図1】時代にそぐわなくなったプロセスに対するシステム投資

【図2】戦略的に重要なプロセスに対するシステム投資の遅れ

基幹システムによる経営改革のアプローチ

基幹システムを再構築する目的は、これまで述べてきたように老朽化したシステムを新しくするためではなく、老朽化した経営管理やビジネスプロセスを改革するためであるべきです。そのためのアプローチとしては、次の3つがあります。

- 古くなったプロセスと機能を取り除く

- 不足しているプロセスと機能を加える

- プロセスと機能をデータとAIで武装する

事例として挙げた売価還元法や有償支給は、1つ目のアプローチです。

業務要件定義以前に、何が古くなっていて続ける意味がないプロセスなのか、やめたら何ができるようになるのかといったことから考える必要があります。通常こういったプロセスは、組織内に完全に定着化しているため、現場の自主的な努力だけでは取り除けません。外部視点も加えて、経営者がリーダーシップをとって変えていくことが必要です。

また、PB・SPA戦略の事例は、2つ目のアプローチです。

通常、基幹システム再構築には数年かかりますが、さらにその先のビジネスや経営管理の在り方を演繹的に考えたうえで、システム投資の意思決定を行うことが求められます。

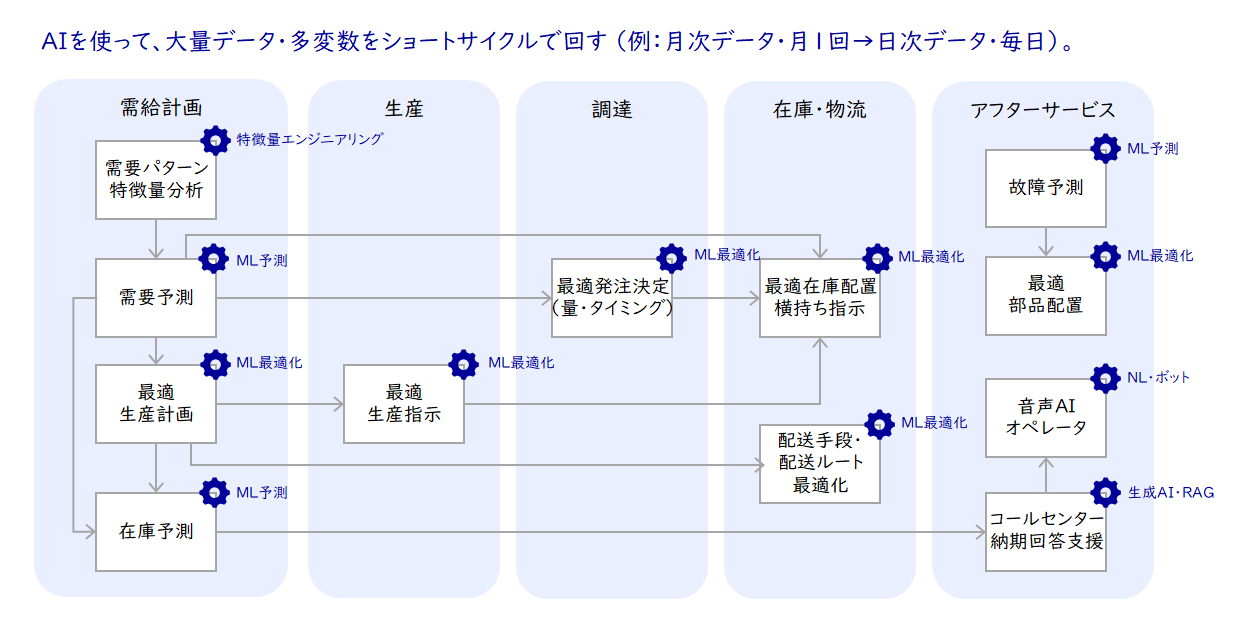

そして、プロセスと機能をデータとAIで武装するのは、3つ目のアプローチです。

経営改革とは、元には戻らない不可逆な流れに自社を合わせていくことだともいえます。インターネット、デジタル化、ユビキタスといった技術進化は、間違いなく不可逆な流れです。企業は自社のプロセスを紙と鉛筆、人手作業に戻すことはできません。むしろ、技術進化に合わせていけるか否かが、企業の盛衰を左右することになります。

すでに取り組んでいる企業も増えていますが、自社の競争相手がデータやAIを使って完全武装していたら、今までの竹槍状態では歯が立たなくなります。営業情報から新しい商品や提案先をAIが考え出したり、在庫配置と倉庫間の移動指示をAIで予測・自動化し、在庫圧縮とリードタイム短縮をしていたり、AIによる分子構造予測や化合物探索によって創薬のリードタイムを飛躍的に短くしたりといったコアとなるビジネスプロセスでのAI活用が成果を上げ始めています。生成AIで議事録を作って少し便利になったというものではなく、企業の利益やキャッシュフローや、お客様満足度等に直結するAI活用です。

これからの基幹システム再構築にあたっては、データとAIという武器が必須アイテムとなるとともに、人間の役割や仕事の仕方も、AIとの分担・協働を前提とすることが求められると思います。

【図3】AIによるサプライチェーンプロセスの武装

経営改革を成功させるために

基幹システム再構築による経営改革を成功させるためには、次の6つが必要であると考えます。

- 社長がリーダー:長期利益のための経営改革は経営者の役割

- 組織横断プロジェクトチームをつくる:組織の壁を超えて取り組まないと経営改革はできない

- 事業部門(ユーザ部門)は主導・IT部門はサポート役:経営改革は事業部門が考えて実行する

- 聖域を設けない:業界慣習、祖業、プロセス、組織文化

- スケジュールの制約に縛られない:システム再構築に先んじて経営改革を考える時間を設ける

- 外部を活用する:冷静・客観的な視点、ベストプラクティス、伴走役

いずれも当然といわれる事項ですが、基幹システム再構築という手段を目的化してしまったプロジェクトでは、相反する状態にあるのを多々見かけます。1~3はリーダーと体制づくり、4はプロジェクトの範囲に関わる方針であり、プロジェクトに着手する前に決めるべき事項です。5についても、システム選定や業務要件定義を始めてしまったら経営改革を考えることは現実的にはできなくなります。経営改革の成否は、まずプロジェクトをデザインする段階に決定的要因があるともいえます。

レイヤーズでは、経営改革を目的とした基幹システム再構築を、プロジェクトのオーナーであるクライアント企業や経営者の皆様のためのコンサルタントとして、プロジェクトのデザインからシステムのサービスインに至るまで、伴走型でのご支援を提供しています。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

関連するコンサルティング事例

職種別ソリューション