【エンゲージする社員・ぶら下がる社員】

あなたの会社はどっち?

◆この記事の要約

本記事では、社員の「エンゲージメント」と「ぶら下がり」の違いを明確にし、あなたの会社がどちらの状態にあるかを見極める視点を提供します。エンゲージする社員を増やすための具体的な施策や、ぶら下がる社員が生まれる背景を分析し、組織の生産性と活力を高めるための実践的なマネジメント手法を解説します。

- エンゲージする社員とぶら下がる社員の特徴と違い

- ぶら下がる社員が組織にもたらすリスクと課題

- エンゲージメント向上のための具体的な施策とマネジメント戦略

- 組織の活力を高めるための社員エンゲージメントの重要性

また、「エンゲージしていない従業員」が72%と、いわゆる「ぶら下がり社員」が社員の4人に1人もいる計算となります。日本企業は従業員への対処法を再考する必要があります。

日本におけるエンゲージメント調査の実態

これまでの日本企業では、「既存事業の永続」や「規模拡大」といった考え方が主流でした。

ところが、VUCA時代を迎え、外部環境の変化に合わせた経営戦略の策定、そして戦略に基づいた人財確保が不可欠となっています。日本企業の成長には優秀な人財の確保が重要ですが、現状では十分に対応できているとはいえません。

VUCA時代において、組織が社員に求めるものは「主体性」「自立性」「協働」「共創」です。従来の「雇う側↔雇われる側」という関係から、「組織を選ぶ」という関係へと変化し、組織と個人の結びつき、すなわち「エンゲージメント」が重要視されています。

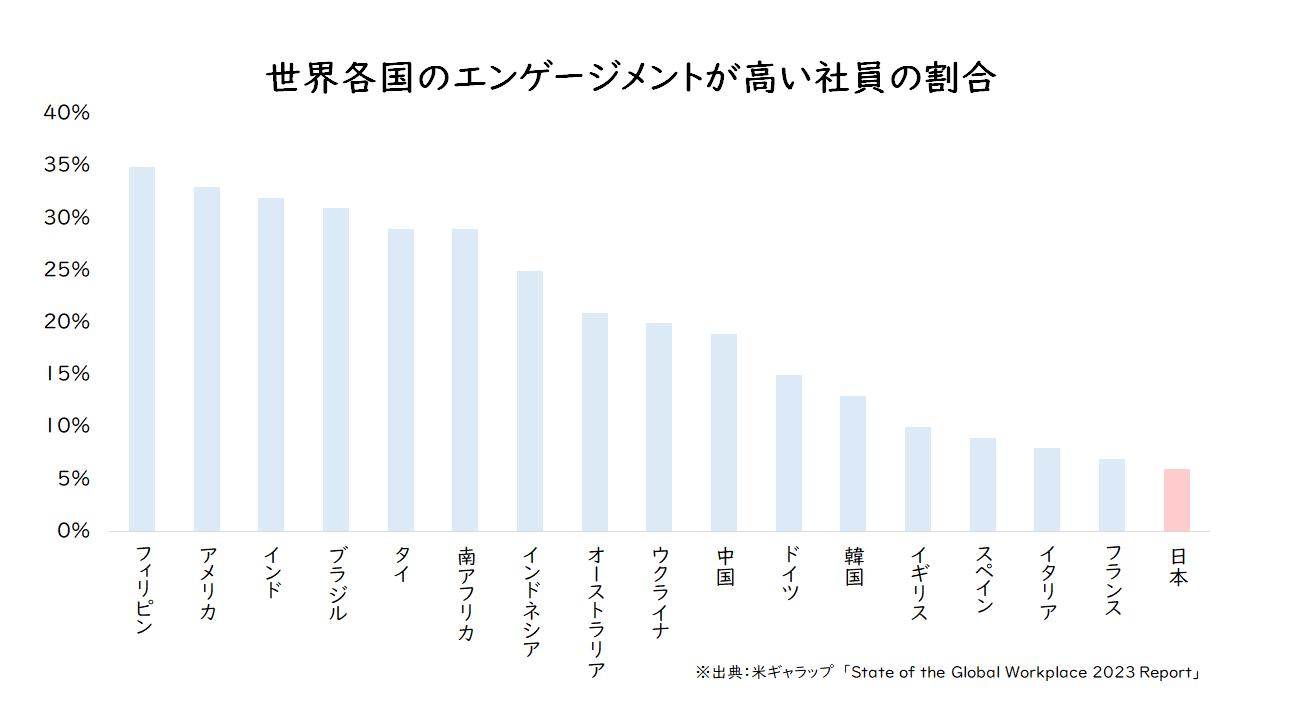

しかし、米ギャラップによる世界各国の従業員エンゲージメント調査によれば、2023年時点で日本の「エンゲージしている従業員」はわずか6%、「エンゲージしていない従業員」は72%に上ります。この結果から、「エンゲージメント」は日本企業の成長にとって、抜本的な変革が必要な課題であるといえます。

リンクアンドモチベーションと慶應義塾大学の共同研究(2018年)では、「エンゲージメントスコア」が1ポイント上昇すると、営業利益率が0.35%改善するという結果が得られました。また、同社の別の調査では、スコアの高い企業ほどROE(自己資本利益率)や、PBR(株価純資産倍率)が高くなる傾向があることが示されています。

【図1】世界各国のエンゲージメントが高い社員の割合

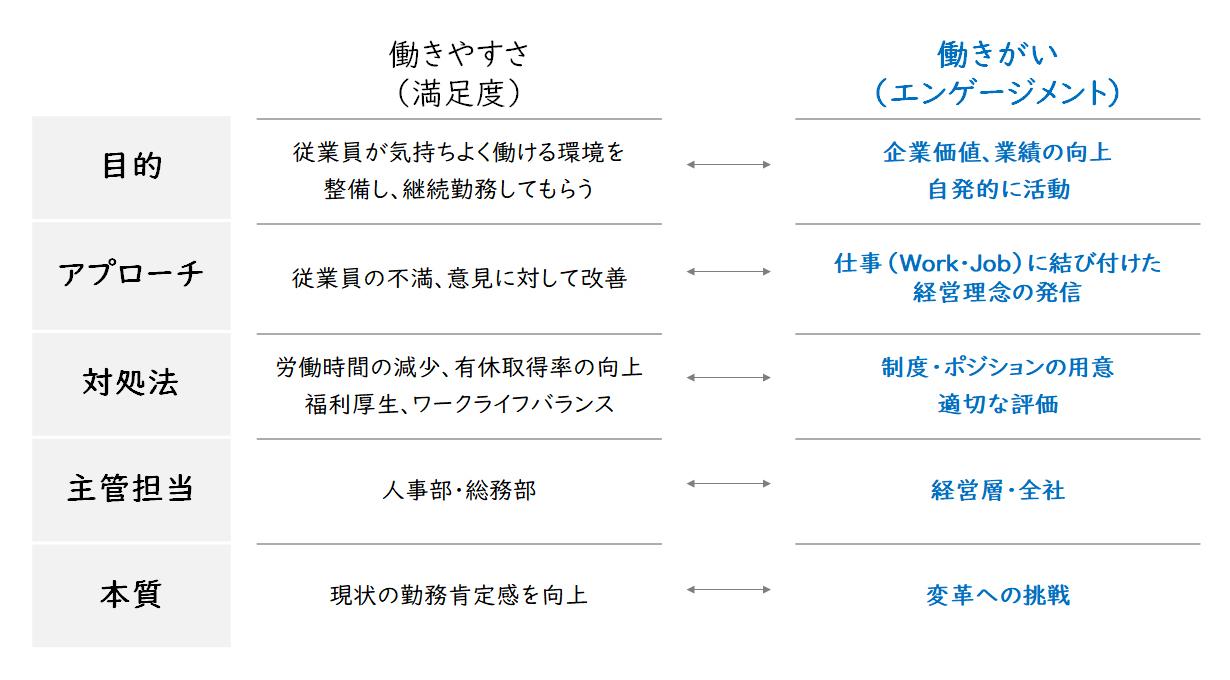

“働きやすさ”と“働きがい”

労働時間の減少や有休取得率の向上により、日本企業の働きやすさは改善傾向にあります。

しかしながら、働きがい(エンゲージメント)は急速に低下しているのが現状です。

ここで重要なのは、働きやすさ=満足度の向上ではないということです。これからの時代は、働きがい(エンゲージメント)への積極的なアプローチが求められます。

働きやすさとは、労働時間、有休取得、福利厚生、給与・賞与、ワークライフバランスなどの改善によって向上する満足度を指します。多くの日本企業がこれらの項目に注力し、一定の成果を上げています。

一方、働きがい(エンゲージメント)は、貢献感、知的生産、達成感、内発的活気、適切な評価といった要素で測られます。しかし、これらの要素を満たすことに苦戦している企業が多いのが現状です。

働きがいを充実させることは、社員の意欲と活力を高め、生産性の向上や組織の変革を促進します。

労働時間の減少や有休取得率の向上により、日本企業の働きやすさは改善傾向にあります。

しかし、米ギャラップ社の調査によれば、働きがい(エンゲージメント)は先進国の中でも著しく低い水準にあります。このギャップは、日本企業の成長にとって深刻な課題です。ここで重要なのは、働きやすさ(満足度)の向上と働きがい(エンゲージメント)の向上は、本質的に異なるものという事です。

日本企業は、これからの時代を生き抜くために、社員一人ひとりが仕事に情熱を持ち、組織に貢献したいと思えるような、働きがい(エンゲージメント)への積極的なアプローチが求められます。その中で、IT部門はDXやAI活用などで注目されておりますが、IT部門に所属している従業員のエンゲージメントは放置されてしまっているのではないでしょうか。

【図2】“働きやすさ”と“働きがい”の比較

大丈夫?アナタの会社のIT部門のエンゲージメント

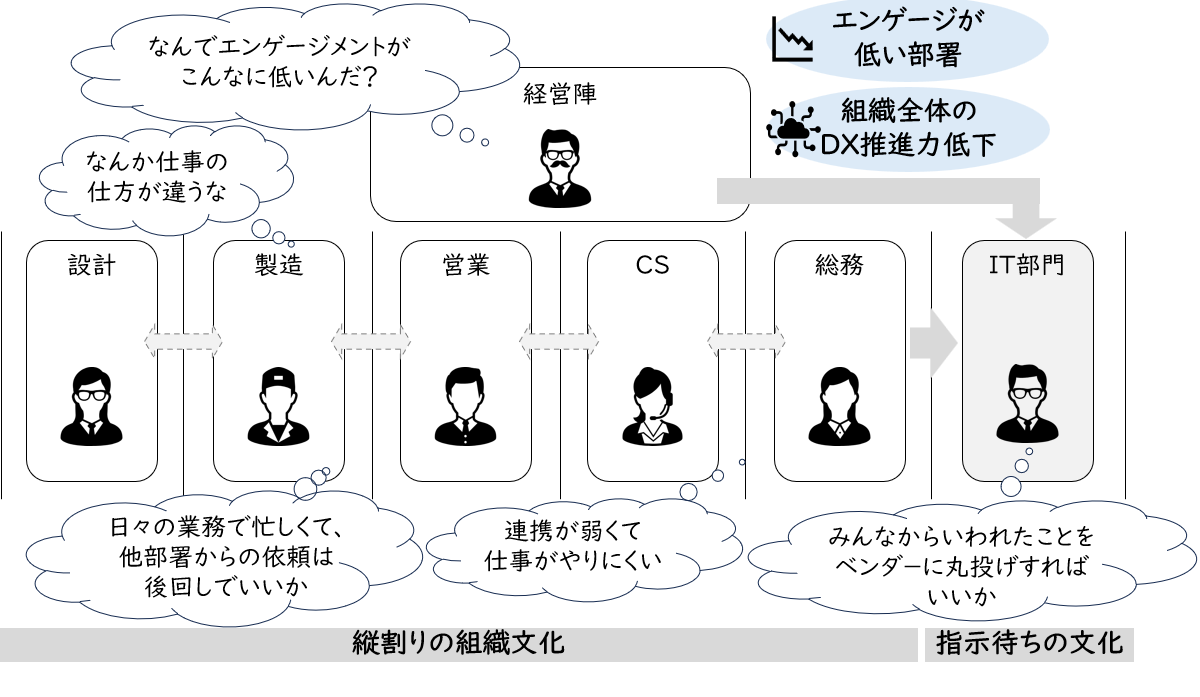

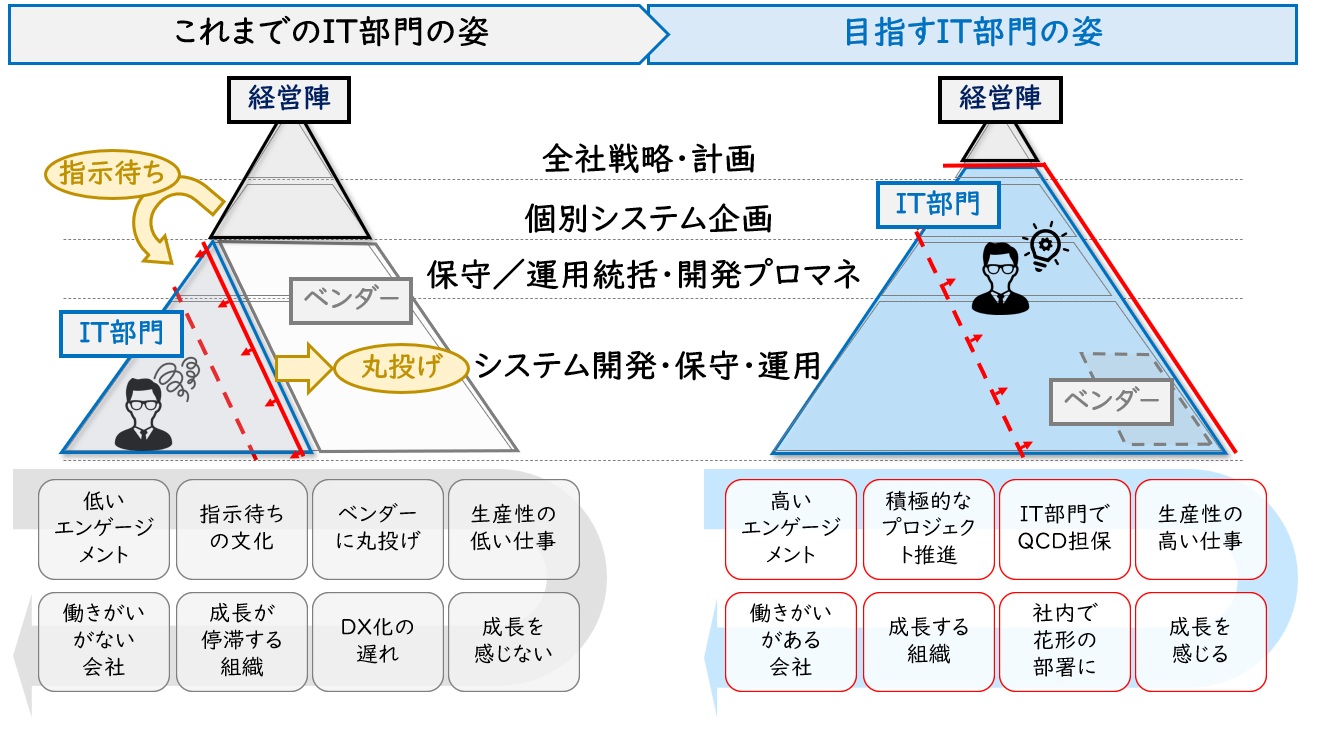

多くの日本企業のIT部門では、開発をベンダーへ丸投げしている状態となっており、主体性を失っている状況ではないでしょうか。ほとんどの会社のIT部門は受動的な役割となっており、ベンダーの指示にしたがうだけの業務となっております。そのような業務では、主体性や創造性を発揮できず、「活力」「熱意」「没頭」を感じにくく、エンゲージメントが低下するのも当然といえます。

IT戦略などの立案についても、経営層や事業部門からの指示を待つばかりで、自ら企画・提案する機会が少ない環境が、“指示待ち”の文化を作ってしまっている可能性が高いです。また、日々の現状業務や、システムの運用業務に追われ、新しい情報や業務に触れる機会や、スキルアップの機会が少ない状態となってしまっているのではないでしょうか。このようにIT部門に“指示待ち”の文化が定着してしまっており、働きがいも低い“ぶら下がり社員”の状態では、会社の経営戦略のうち、重要なポイントであるDX推進を進めることは難しいのではないでしょうか。

また、日本企業の多くは縦割りの組織文化が強く残っており、事業部門との連携が難しく、同じ会社であるにも関わらず、プロジェクト推進において仕事の文化が異なる場合も散見されます。

これらの状況が重なることで、IT部門の従業員は主体性や成長意欲を失い、エンゲージメントが低下してしまいます。結果として、組織全体のDX推進が遅延し、競争力低下につながる恐れがあります。

【図3】よくあるエンゲージが低い日本企業の社内文化

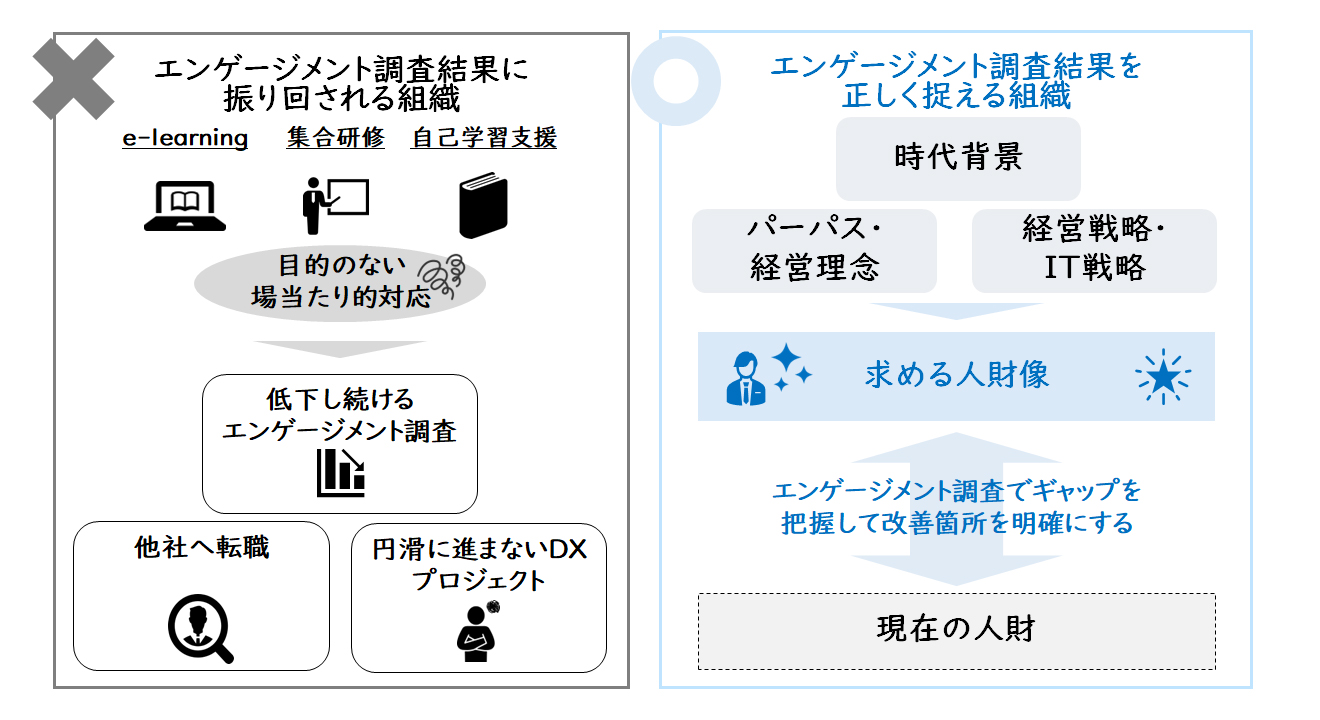

経営戦略、IT戦略に基づいた「求めるIT人財像」の定義

VUCA時代において、IT部門は企業の命運を左右する戦略的要衝です。会社の目指す方向性、事業目標を明確にした経営戦略に基づき、どのようなIT投資を行い、どのようなデジタル変革を実現するべきかというIT戦略を定義する必要があります。このIT戦略こそが、IT部門の存在意義と、目指すべき方向性を示す羅針盤となり、それに合った人財を育成する必要があります。目指すべきIT部門像を描き、現状とのギャップをエンゲージメント調査で可視化できている企業はどれほどあるでしょうか。そして、そのギャップを埋める具体的な取り組みはできているでしょうか。

ただ目的もなく、e-learningの導入や集合研修を実施したり、社員のスキルアップを狙う施策を導入したりして満足していませんか。「日々の業務で学びが少なく成長実感がない」という従業員の真意は、学習機会がないことではなく、「単調な作業ばかりで、自分の能力が活かせていないからつまらない」という不満が隠れているのかもしれません。仮に従業員の真意がそのような課題だった場合、e-learningの導入や集合研修を行ったとしても、エンゲージメント調査の改善にはつながらず、会社の業務に直接関係のないスキルを身に付け、他社へ転職してしまうことを後押ししてしまうことになりかねません。

部署や個人に求める仕事の目的や目標の共有が曖昧であったり、ベンダーに任せっきりで経営層や現場とベンダ間での情報伝達がメインのタスクとなり、自身の裁量がなく知的生産活動の範囲が少ない業務ばかりを任せていたりということはありませんか。もちろん、このような課題を乗り越え、エンゲージメントの高いIT部門を構築している企業も存在しますが、彼らはどのような取り組みをしているのでしょうか?

【図4】 エンゲージメント調査結果を正しく捉える組織

エンゲージするIT部門とDXプロジェクトから産まれる変革人財

実際に、IT部門の変革に成功している企業では、IT部門が高いエンゲージメントで主導的な役割を果たしています。例えばA社では、経営戦略やIT戦略から逆算して策定した人財育成計画を基に、人財像や必要な個人スキルを明確にし、個人のキャリアビジョンへ反映するように設計しました。また、エンゲージメント調査の結果によって明確となった、組織として保有するスキルを基に採用計画を策定しました。会社の目指す方向性、事業目標を明確にした経営戦略に基づいて個人に落とし込むことで、全社戦略や計画ありきのDX企画等を社内人財で確立できるような社内体制となりました。

これまでは、ベンダー任せで戦略から実行までを依頼していましたが、全体の戦略や計画、保守を内製化することができたので、自社でベンダーをコントロールしながら有効的なベンダー活用ができる体制となりました。また、内製化が進むにつれて、従業員の主体性が高まり、新しい技術への学習意欲が向上しており、これらの取り組みを通じて、A社では“指示待ち”のIT部門ではなく、自ら考え行動する『変革人財』が育ちつつあります。

またB社では、IT部門を単なる事業部とベンダーの仲介役から脱却させ、事業貢献度を高めるために新たな組織体制を構築しました。その組織はビジネスを深く理解しつつ、IT知識を持った人財がIT施策を推進することを目的としています。メンバーの個性やスキルを尊重し、互いに補完し合う自律型組織を目指しました。その一環として、1on1ミーティングに明確な目的を設定し、メンバー間で考えや悩みを共有できる場を提供しました。メンバーとの接点を増やしながら日々のミッションや価値観を浸透させた結果、メンバー自身が自分事として組織運営に向き合うようになり、組織全体の活性化につながりました。

そして現在では、事業可視化や課題解決に取り組むプロジェクト推進において、自社IT部門のみでQCD(品質・コスト・納期)を担保できる体制へと成長しています。また、IT部門発信で事業貢献した複数の成功事例を挙げ、社内でも花形の部署として会社の成長を担うポジションとなり、変革人財を育成する部署となりました。

貴社のIT部門もこれらの活動を通じて働きがいを高め、単なるコストセンターから生産性の高い企業の成長を牽引する変革のエンジンへと進化できるはずです。エンゲージメントのスコアを上げることに必死になっていては本末転倒です。エンゲージメントのスコアはあくまでも指標の一つに過ぎません。

上記の事例に代表されるように、レイヤーズ・コンサルティングでは様々な企業様とプロジェクトを進めてきた中で、プロジェクトの成功とIT部門の変革も達成してきております。貴社のIT部門とプロジェクトを進めさせていただき、IT部門の変革も達成もできますので、もし現状のIT部門のエンゲージメントに課題を感じ、DXプロジェクトの推進に不安をお持ちでしたら、是非お問い合わせください。

【図5】目指すIT部門の姿

・【図1】:米ギャラップ社「State of Glabal Workplace 2023 Report」

https://opis-cdn.tinkoffjournal.ru/mercury/rabota-volk-doc-2.tnoup7j7e7mp..pdf

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

間部 裕之DX・ERP事業部

間部 裕之DX・ERP事業部

マネージングディレクター -

酒井 楓芽DX・ERP事業部

酒井 楓芽DX・ERP事業部

シニアコンサルタント

関連するコンサルティング事例

職種別ソリューション