“稼ぐ力”を覚醒させる会計基盤とFP&Aの神髄

◆この記事の要約

経営環境が激変する中、「会計基盤改革」や「FP&A(経営企画・分析)」の導入は、企業の“稼ぐ力”を高めるために不可欠です。そこで本記事では、最新の会計システムや経営管理の再構築を通じて、データを経営判断に活かすための実践的なポイントを解説しています。会計データの活用や経営管理の高度化、FP&A組織の立ち上げに課題を感じている方に最適な内容です。

主なポイント:

- 会計基盤改革の重要性と、経営管理の高度化が企業競争力に与える影響

- FP&A(Financial Planning & Analysis)導入による意思決定の質向上

- データ活用を阻む「サイロ化」「Excel依存」「知識・人材不足」などの課題とその解決策

- 会計・IT・事業に精通したFP&A人材の育成と組織設計のポイント

- 先進企業の事例を交えた、会計データを“未来の武器”に変える実践的アプローチ

なぜ今、会計基盤の変革が求められるのか

現代の経営者に課せられた最大のミッションは、持続的な企業価値の向上です。しかし、その実現に向けた道のりは、かつてなく険しいものになっています。サプライチェーンのグローバルな分断、地政学リスクの高まり、そしてサステナビリティ(ESG)への対応といった外部環境の変化は、もはや無視できない経営課題です。

このような状況下で、株主や投資家といったステークホルダーの目はますます厳しくなり、戦略を美辞麗句で語るだけでは誰も納得しません。特に近年では、東京証券取引所がPBR(株価純資産倍率)1倍割れの企業に対して改善を要請するなど、企業がいかに資本を効率的に使って利益を生み出しているかが厳しく問われています。その戦略が「いかにして利益を生み出すのか」を、客観的で信頼性の高い会計データ、つまり“数字”で示すリアリティが、これまで以上に求められているのです。

こうした背景から、会計システムの刷新目的は劇的に変化しました。かつては「月次決算を3日早める」「伝票処理の工数を20%削減する」といった「業務効率化」が主目的でした。しかし、効率化によって生まれた時間を、次なる価値創造につなげられていない企業は少なくありません。「決算は早くなったが、その数字をどう経営に活かせばいいか分からない」「事業部ごとに管理会計の粒度がバラバラで、全社横断での正確な収益性比較ができない」といった新たな悩みが生まれています。

もはや、これからの会計基盤は、過去を記録するための“帳簿”ではなく、トップマネジメントや事業責任者が未来を予測し、的確な意思決定を下すための“羅針盤”として機能しなければなりません。荒波を乗り越え、“稼ぐ”ためのインサイトを導き出す戦略的な情報基盤こそが、今まさに求められているのです。

経営の羅針盤「FP&A」がもたらす価値

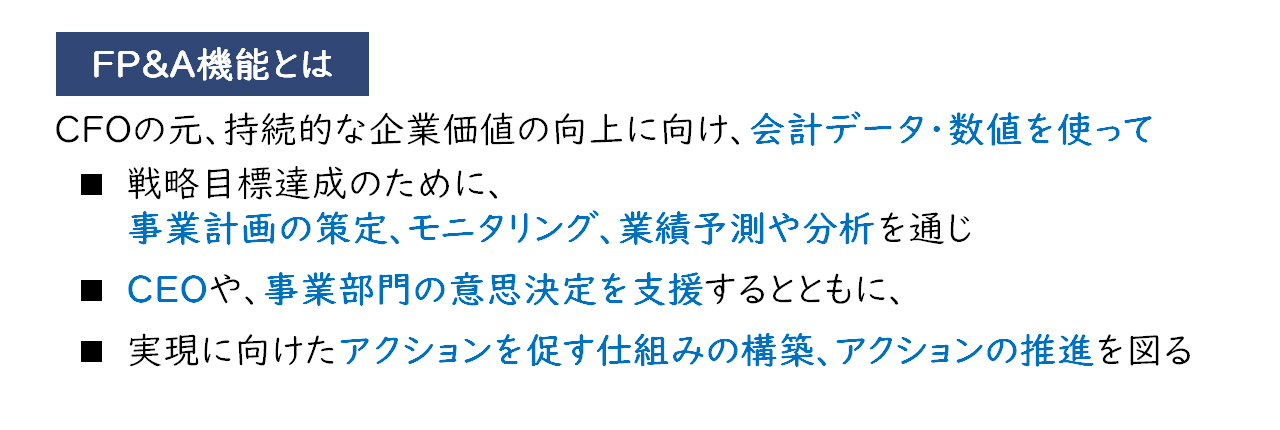

企業価値向上の鍵として注目される「FP&A(Financial Planning & Analysis)」、これは一体どのような機能なのでしょうか。その役割を理解するために、まずは従来の経理財務部門(アカウンティング)との違いを明確にしてみましょう。

アカウンティングの主な役割は、過去の取引を正確に記録し、制度会計に則った財務諸表を作成することです。いわば、企業の経済活動を正確に記録する「記録官」であり、その仕事は過去志向で、正確性が何よりも重視されます。

一方、FP&Aは未来志向です。会計データを起点としながらも、そのベクトルは常に未来に向いています。CFO組織の右腕として、事業の未来を予測し、経営陣や事業部門の意思決定を支援する「参謀役」といえるでしょう。例えば、以下のような経営の根幹に関わる問いに、データに基づいた答えを提示するのがFP&Aの仕事です。

- 事業計画策定支援: 中期経営計画で掲げたROIC目標を達成するために、各事業部はどのようなKPIを追うべきか?

- 精度の高い業績予測: 最新の受注状況や市場動向を踏まえると、今期の着地見込みは予算に対してどうなるか?その差異の主な要因は何か?

- 戦略的な意思決定支援:

- この新製品の価格を5%引き上げた場合、販売数量の減少を考慮しても、利益はいくら増えるのか?

- A事業から撤退し、その経営資源をB事業に集中投資した場合の3年後のキャッシュフローはどう変化するか?

- 原材料費高騰を吸収するため、どの製品のコスト削減に優先的に取り組むべきか?

このように、FP&Aは「What(何が起きたか)」の報告にとどまらず、「Why(なぜ起きたか)」を分析し、「So What(だからどうすべきか)」という具体的なアクションプランまで提言します。勘や経験、あるいは社内の力関係に頼った経営から脱却し、客観的なデータに基づいた全社最適の意思決定へ。FP&Aは、その変革を実現するための強力なエンジンとなるのです。

【図1】FP&Aの役割と期待される機能

導入の成否を分ける「人」と「仕組み」の壁

「最新システムさえ導入すれば、すべてが解決する」、これは会計基盤改革で最も陥りやすい幻想です。導入が失敗に終わる多くのケースは、技術的な問題ではなく、組織や人材、つまり「人」と「仕組み」の課題に起因します。成功の鍵は、先進的な「データ活用基盤(技)」と、それを使いこなす「データ活用組織(人)」を“人技一体”で構築することですが、その前にはいくつかの壁が立ちはだかります。

1. データのサイロ化という「分断の壁」: 事業部ごとにシステムが乱立し、製品や顧客といった基本マスターが不統一な状態です。これでは、全社横断の分析を試みても、データのクレンジングといった準備作業に膨大な時間がかかり、迅速な意思決定を阻害します。

2. Excelへの過度な依存という「属人化の壁」: いわゆる「Excel工場」が常態化し、業務がブラックボックス化・属人化しているケースです。手作業によるミスやセキュリティリスクに加え、本来時間をかけるべきデータ“分析”ではなく、データ“作業”に忙殺されることが最大の問題です。

3. 事業理解の不足という「知識の壁」: 会計担当者が数字に強くても、その背景にある現場のビジネスを理解していなければ、表面的な分析にとどまります。「なぜ利益率が悪化したか」という問いに、データに基づいた本質的な原因まで踏み込んで提言することができません。

4. FP&A人材の不在という「育成の壁」: 上記の壁を乗り越えるには、会計・IT・事業の3領域に精通したFP&A人材が不可欠です。しかし、従来のジョブローテーション制度では、こうした専門人材が育ちにくいのが実情です。

これらの課題を乗り越えるには、システム導入プロジェクトと並行して、データガバナンス体制の構築、業務プロセスの標準化、そして計画的な人材育成を三位一体で進めるという強い意志が求められます。

着実に成果を出すための段階的導入アプローチ

大規模な変革を一気に進めるのは困難であり、リスクもともないます。そこで有効なのが、フェーズを区切った段階的なアプローチです。これにより、各段階で着実に成果を実感しながら、全社的な変革を推進することができます。

- フェーズ1:基盤整備と可視化: まず着手すべきは、散在するデータを集約し、迅速な業績見通しを可能にするデータ基盤の整備です。この段階で目指すのは「現状の正確な把握」です。これにより、業績予測の精度向上や、月次決算の早期化といった直接的な効果が生まれます。

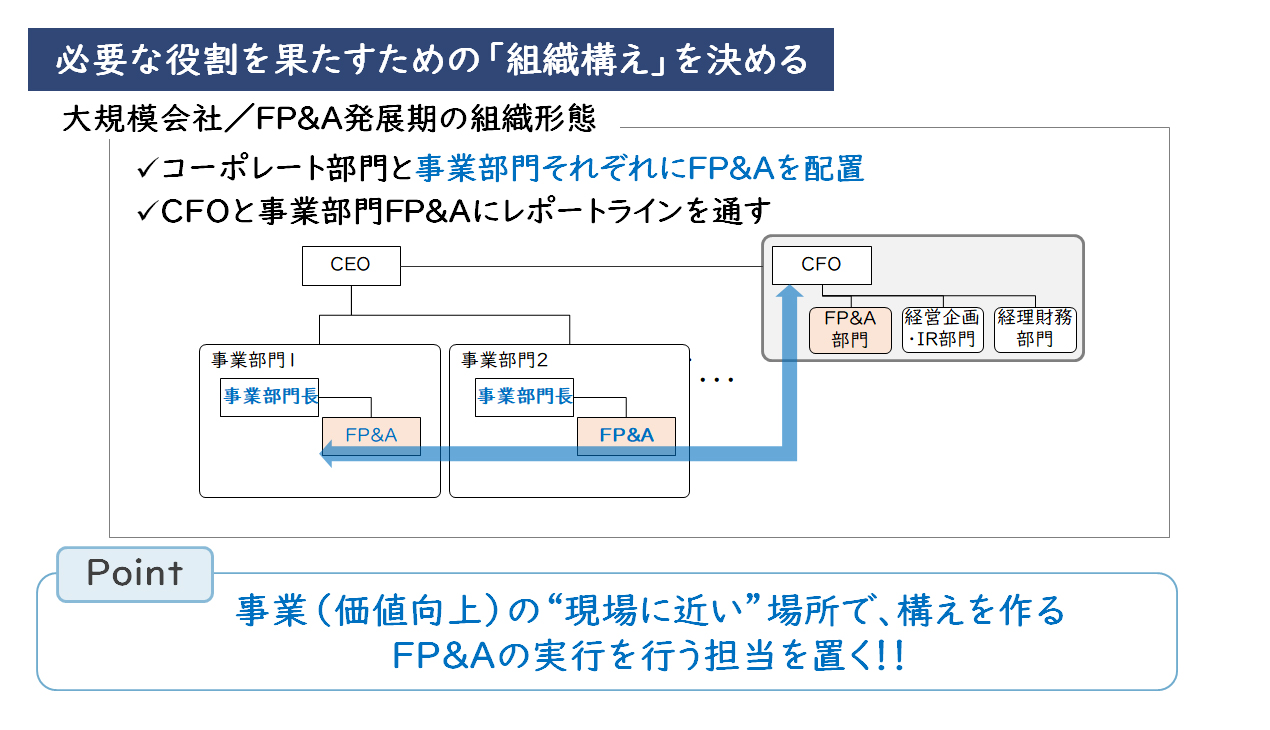

- フェーズ2:組織構築と分析力の強化: 次に、FP&Aを担う組織を設計し、人材を育成・配置します。事業部門内にFP&A担当を置くなど、現場と連携しやすい体制を構築します。分析ツールなども活用しながら、より高度なシミュレーションや要因分析を行える状態を目指します。

- フェーズ3:全社展開と意思決定への統合: 最終段階として、会計基盤システムを本格的に再構築し、FP&Aの活動を経営の意思決定プロセスに完全に統合します。これにより、定量的・論理的な一貫性が担保され、迅速かつ全社最適な経営判断が常に可能になります。

【図2】FP&A導入の組織構えとレポートライン

事例に学ぶ、会計基盤改革がもたらす絶大な効果

ある大手製造業では、まさにこの段階的アプローチでFP&A機能の強化と会計基盤の再構築を断行しました。まず、各事業部に散在していた販売・製造・会計データを統合するデータ基盤を整備し、リアルタイムで製品別・顧客別の収益性を可視化できるようにしました。次に、各事業部の企画部門にFP&Aの専門人材を配置し、経営企画室と密に連携する体制を構築しました。彼らがハブとなり、現場の肌感覚と全社的な経営数値を突き合わせ、精度の高い分析レポートを経営陣に提供し続けました。

結果は劇的でした。データに基づいた製品ポートフォリオの戦略的な見直しや、不採算事業からの迅速な撤退判断が可能となり、全社の営業利益率は3年間で5ポイント向上しました。さらに、従来1か月かかっていた中期経営計画の修正シミュレーションが、わずか1週間で完了するようになり、経営のスピードを飛躍的に高めることに成功したのです。

このような変革の道のりは、決して平坦ではありません。自社の現状分析から始まり、あるべき姿の構想、データ基盤の設計、そしてそれを支える組織と業務プロセスの再構築まで、多岐にわたる専門知識と実行力が求められます。まずは当社にご相談ください。変革を成功に導き、投資対効果を最大化するご支援をいたします。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

村井 泰三経営管理事業部

村井 泰三経営管理事業部

バイスマネージングディレクター -

谷川 深雪経営管理事業部

谷川 深雪経営管理事業部

マネージャー

職種別ソリューション