ミドルマネジメントは中間管理職のことではない

◆この記事の要約

ミドルマネジメントは単なる「中間管理職」ではなく、組織の戦略と現場をつなぐ重要な役割を担います。

そこで本記事では、ミドルマネジメントの真の意味とその価値、求められるスキルセットについて解説し、現代企業における効果的な活用法を探ります。

- ミドルマネジメントの定義:単なる中間管理職ではなく、経営戦略の実行と現場の調整を担う重要ポジション。

- 役割の多様化:組織の変革推進やチームビルディング、コミュニケーションの要として機能。

- 求められるスキル:リーダーシップ、問題解決能力、柔軟な対応力が不可欠。

- 現代企業での活用:デジタル化やグローバル化に対応し、組織の競争力強化に貢献。

ミドルマネジメントとは何か

マネジメントとは、「経営」または「管理」と訳されます。このマネジメントの概念を整理し普及させたのが、有名な経営学者のピーター・ドラッカーです。ドラッカーが、1954年に「現代の経営(THE PRACTICE OF MANAGEMENT)」を出し、マネジメントを企業経営における独立した機能として捉えました。そしてこのマネジメントは、組織の階層に応じてトップマネジメント、ミドルマネジメント、ロワーマネジメントに分けられ、それぞれ最高経営者、中間管理者、監督者などと訳されることもあります。

また、一般的にミドルマネジメントは中間管理者や中間管理職と訳され、管理の意味合いはどちらかというとコントロール・統制に近いイメージです。しかし、マネジメントを経営と捉えれば、その本来的意味からミドルマネジメントの役割は中間経営者または中間経営職の役割になります。ここでは、前者の意味で中間管理職がどのような特徴があるか、また後者の意味で中間経営職としてどのような特徴があるかをご説明します。

中間管理職とは何か

ここでいう中間管理職は、コントローラーとして役割を担います。

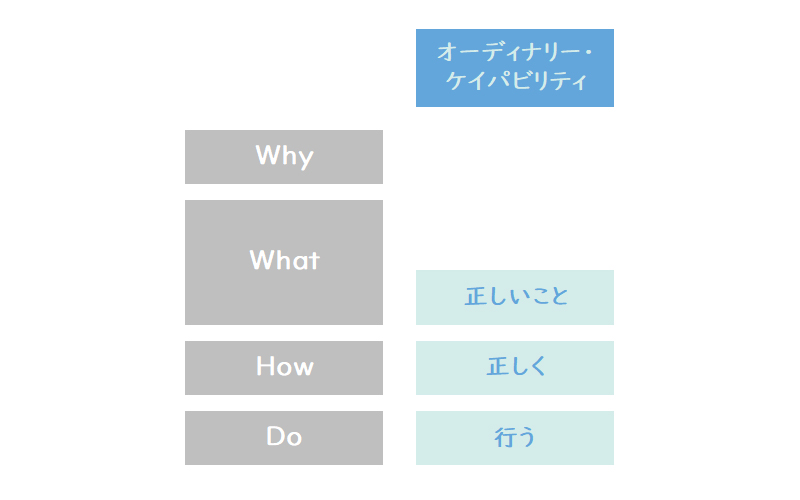

中間管理職の役割は、正しく行うことを第一義とします。したがって、中間管理職は一般的に企業経営におけるオーディナリー・ケイパビリティが求められます。

オーディナリー・ケイパビリティとは、企業経営において与えられた経営資源をより効率的に利用して、利益を最大化しようとする能力のことです。換言すれば、ものごとを洗練し精緻化する能力です。

オーディナリー・ケイパビリティは、労働生産性や在庫回転率のように、特定の作業要件に関して測定でき、ベスト・プラクティスとしてベンチマーク化され得られるものです。日本企業の製造業の多くが保持し、競争優位の源泉と信じているものです。オーディナリー・ケイパビリティは、「ものごとを正しく行うこと」であるともいわれています。したがって中間管理職は、会社におけるルールやルーティンにしたがって、組織構成員に対して指示し、その成果を評価することが重要な役割となります。

【図1】オーディナリー・ケイパビリティとは

最近の30年間を「失われた30年」と称すことが多いですが、この期間の中間管理職は、効率化やコストダウンを実践していくことが強く求められ続けました。こうした中間管理職からトップマネジメント層になった場合も、同様な行動を行っていれば、最高経営者ではなく最高管理者となってしまいます。そうした方々では、VUCAといわれるような複雑で不確実な世界では、十分その能力を発揮できなくなっているのではないでしょうか。

中間経営職とは何か

ここでいう中間経営職は、組織の中層において経営者としての役割を担います。

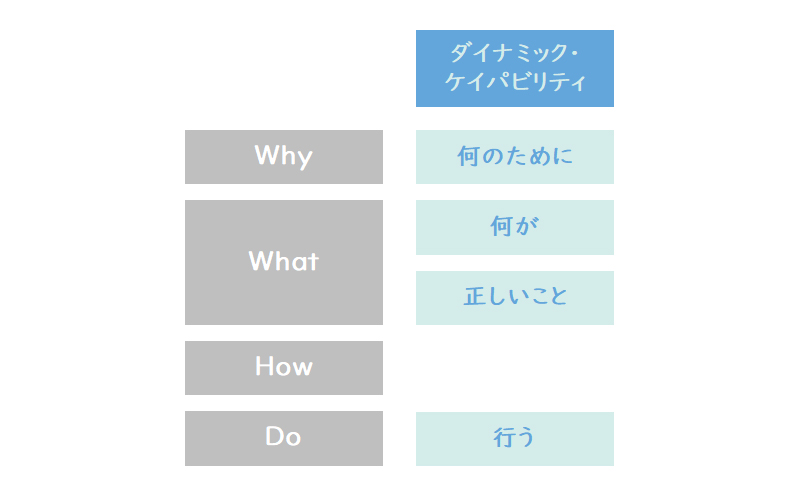

中間経営職の役割は、正しいことは何かを見つけることを第一義とします。したがって、中間経営職は一般的に企業経営におけるダイナミック・ケイパビリティが求められます。

ダイナミック・ケイパビリティとは、企業経営において環境や状況が激しく変化する中で、企業が環境や状況の変化に応じ、企業内外の資源を再構成して、自己を変革する能力(企業変革力)のことです。

ダイナミック・ケイパビリティは、「正しいことを行うこと」であるともいわれています。すなわち、ダイナミック・ケイパビリティとは、環境や状況の変化に対応し、何のために(Why)、何が(What)正しいことかを見つけ、正しいことを行います。ダイナミック・ケイパビリティは問題発見型能力といえます。

【図2】ダイナミック・ケイパビリティとは

日本は現場力が強いといわれ続けていました。特に高度成長期は明日がどうなるかが分からない中、現場が一心に、自社にとって何が正しいかを探し、それを実行してきました。そういう面では、非常に経営思考が強かった時代といえます。以前放映されていたNHKのプロジェクトXではそういった逸話がいくつも紹介されています。当時のミドルマネジメントは、中間経営職の役割を果たしていた方が多かったのかもしれません。当社が創業した1983年頃のミドルマネジメントはそういった気質の方々が多く、会社を変革し成長させていくためには彼らの力が必須でした。そこで当社では、創業時より「ミドルアップ・ミドルダウン」をコンサルティング方針に掲げているのです。

中間経営職になるためには

中間管理職ではなく、中間経営職になるためにはどうすればいいでしょうか。

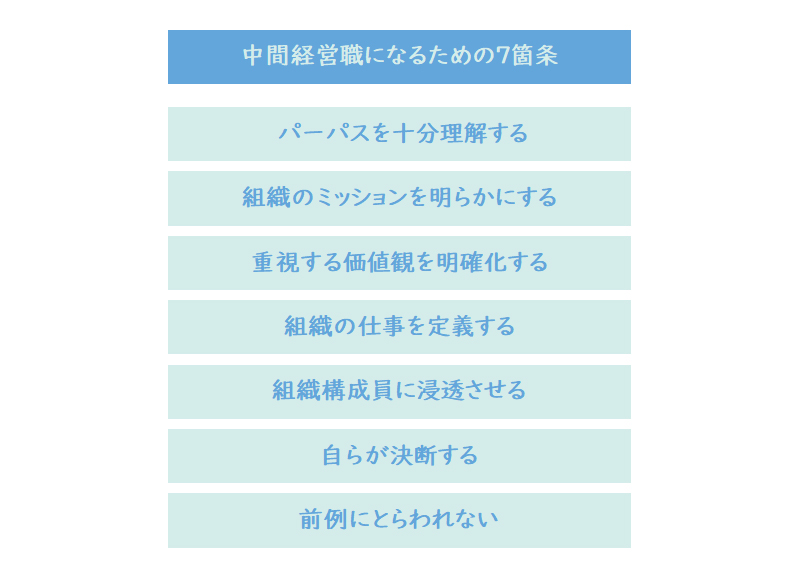

中間経営職としてのミドルマネジメントになるためには、下記の7つの点を実践しなければいけません。

【図3】中間経営職になるための7箇条

パーパスを十分理解する

昨今企業において「パーパス(存在意義)」の重要性が訴えられてきていいます。企業において正しいことを見つけるためには、このパーパスに照らして考える必要があります。中間経営職は自社のパーパスを理解し、自分自身で腹落ちしなければいけません。そして自社のパーパスをお題目ではなく、自らの言葉で表現し、なぜこのパーパスが必要なのか、パーパスとして自分は何を実現したいのかなど、ストーリーを持って語れることが重要です。

組織のミッションを明らかにする

企業には様々な組織があります。そして企業のパーパスを実現するために、各組織が役割分担して協働的活動を行っています。つまり各組織には、パーパスを実現するためのその組織としてのミッションがあります。中間経営職はそのミッションを明らかにしなければいけません。当然経営環境がダイナミックに変化している以上、各組織に求められることもダイナミックに変化していきます。つまり、企業全体のパーパスを実現するためには、組織のミッションはその変化に応じて変え続けなければいけないということです。特に組織は様々な機能を含んで弾力的に再構成され続けます。その再構成に応じて常にミッションを見直し再構成していくことが不可欠なのです。

重視する価値観を明確化する

組織の構成員を動かすためには、仕事をするうえでの価値観や行動規範を明確化することも重要です。

企業全体としての価値観や行動規範を各組織の価値観や行動規範に再構成することが必要です。組織には、お客様、サプライヤー、競合企業、地域社会など様々なステークホルダーが関係します。したがって、その組織に関するステークホルダーを明確にし、それぞれのステークホルダーと協働・共創するための価値観や行動規範を明確にすることが重要です。

組織の仕事を定義する

次に組織における「仕事」を定義します。仕事の定義では、企業の「パーパス」と組織の「ミッション」から組織が担当する仕事の「目的」を定義し、そこから仕事を考えていくパーパス型アプローチが重要です。「パーパス」は、仕事まで落し込んで浸透させなければ、「貢献意欲」の向上にはつながりません。

すなわち、このパーパスから導き出された仕事の「目的」を明確にして、社員に「仕事」の裁量権を委譲し、「パーパス」実現のために何が大切か、自らの付加価値は何かを常に考え行動し、それぞれが責任をもって「成果」を挙げるパーパス型の仕事のやり方が求められているといえます。社員が「何のために働くのか」や、「働くことでどう自分を高めるのか」を意識し、向き合う仕事のやり方ともいえます。

組織構成員に浸透させる

中間経営職としては、組織構成員にパーパスや組織のミッション、価値観、行動規範、仕事などを自ら考えさせ、それがなぜ必要なのかを腹落ちさせなければいけません。これは、単に紙に書いて飾っておけば浸透定着するものではありません。常日頃から中間経営職自らが構成員と対話していく必要があります。

昨今1on1ミーティングなども実施している企業が増えていますが、是非パーパスや価値観、行動規範、仕事の目的などを腹落ちする場として活用してみてはいかがでしょうか。

自らが決断する

中間経営職は、常に環境の変化等にあわせ、本当に何が正しいことかを考え、決断することが必要です。当然自分の担当する組織として正しいことを考えますが、会社全体のパーパスを実現するために、自分が担当していない領域でも正しいことがあればそれを提言していくことが重要です。これが、「ミドルアップ・ミドルダウン」の「ミドルアップ」です。ここが中間管理職との大きな違いになります。中間管理職は、決められたことを正しくやっているかを評価することが中心で、決断することはあまりありません。しかし、中間経営職は、常に自らが決断しなければいけないのです。

前例にとらわれない

そして、正しいことを決断するうえでは前例にとらわれないことが重要です。前例とは過去のことであり、現在のことではないからです。現在の正しいことを見つけることは、今を生きている者の責任であり、前例を踏襲することは過去の人に責任を転嫁していることと同義となります。

今回は、当社が考える中間管理職と中間経営職の違いをご紹介しました。今後の日本企業の変革においては、中間管理職ではなく中間経営職が求められます。当社では今後も「ミドルアップ・ミドルダウン」で企業変革の支援を実施していきたいと思っております。

企業変革や組織風土改革などの詳細については別途ご相談ください。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

職種別ソリューション