国内人口減少社会の壁を越えろ

~企業成長の鍵を握るビジネスモデル変革の4つの切り口~

本記事では、企業成長の鍵を握るビジネスモデル変革の4つの切り口について紹介します。

迫り来る従来型ビジネスモデルの危機

日本は急速に進む人口減少と少子高齢化の影響で、国内ビジネスは今後さらに縮小していくことが予測されます。これは企業にとって非常に深刻な危機的状況であるといえます。市場規模の縮小により、従来のビジネスモデルでは成長が困難になるだけでなく、存続そのものが危ぶまれる事態も考えられます。今こそ、企業は新たな戦略を模索し、国内外での競争力を強化する必要があります。迅速な対応を怠れば、取り返しのつかない事態に直面することは明白です。1億人を超える国内需要をベースとした従来型ビジネスモデルから高利益率のビジネスモデルへの変革が必須となります。

生き残るためのビジネスモデル変革の切り口①富裕層マーケティング

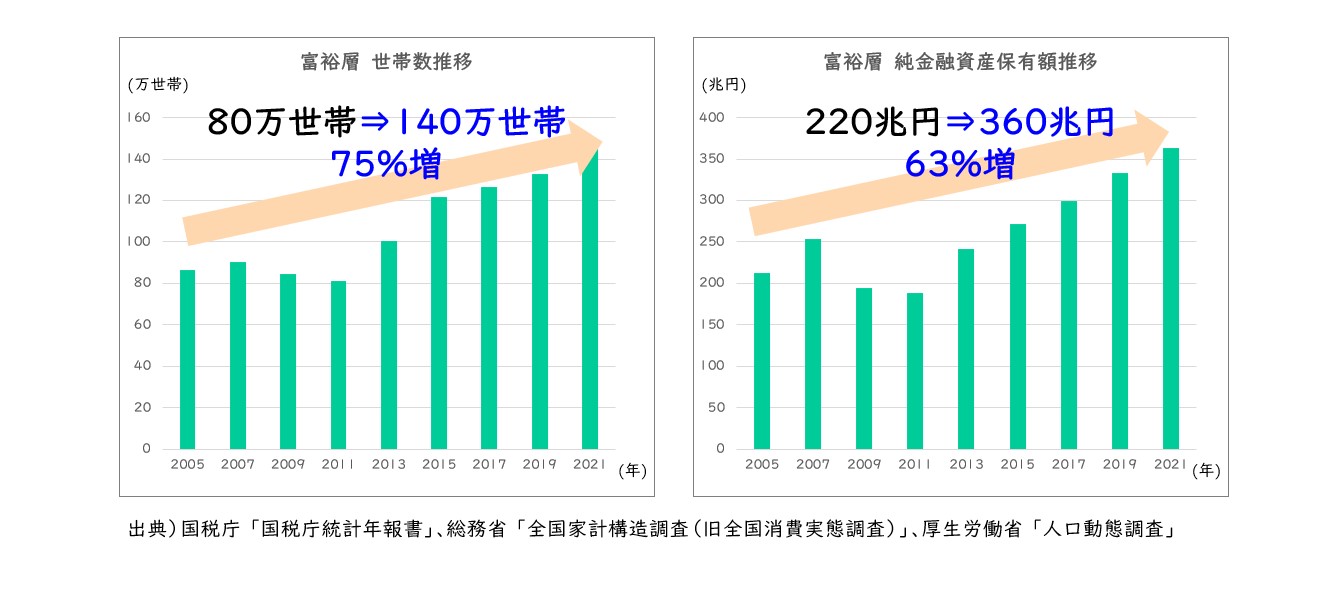

人口減少に伴い、メイン消費者である30~40代の人口は減少し、また国民全体の消費額も減少することが想定されます。一方で2005年から2021年にかけて富裕層の世帯数、及び純金融資産保有額は大幅に増加していることから富裕層は拡大傾向にあり、開拓の余地が大きいといえるでしょう。

そのため、富裕層をターゲットにしたビジネスが一つ大きなポイントです。

富裕層をターゲットにしたビジネスは、高品質で独自性のある製品やサービスを提供することが鍵となります。富裕層は特別感やカスタマイズされた体験を求めるため、ラグジュアリーな商品やエクスクルーシブなサービスが重要です。例えば、高級ブランドのファッションアイテム、限定生産のワインや時計、カスタムメイドの家具やジュエリーなどが挙げられます。

北海道 ニセコ町を例にとって紹介します。

ニセコが開設した当初は、大衆向けのスキー場であり、国内顧客がほとんどを占めており、海外顧客はごく一部でした。海外観光客として訪れていたある人が、ニセコの雪質のすばらしさ「パウダースノー」に魅了され、ニセコの雪質のすばらしさを海外観光客をターゲットに発信をしはじめました。さらにニセコ周辺の開発に取り組み、富裕層向けの街づくりの構築を行いました。スキー場周辺には、高級ホテルやコンドミニアムが建設され、観光客の消費に加え投資が経済をけん引していき、ニセコ=富裕層の町へと変化し、富裕層マーケティングとして大成功しました。

【図1】富裕層における世帯数・純金融資産保有額の推移

生き残るためのビジネスモデル変革の切り口②垂直展開

2つ目のポイントは垂直展開です。人口減少社会では、国内マーケットの縮小に伴う顧客数の減少が避けられないため、従来の数量を重視した売上増加策(水平展開)には限界があり、質の向上や付加価値の提供が求められます。企業が売上を維持・向上させるためには、一人当たりの単価を上げる戦略(垂直展開)が重要です。具体的には、アップセルやクロスセル、ブランディング、リピート施策を活用し、顧客一人ひとりの購入単価を引き上げることが、人口減少社会における持続的な売上成長の鍵となります。

弊社でご支援した介護施設の事例をご紹介します。

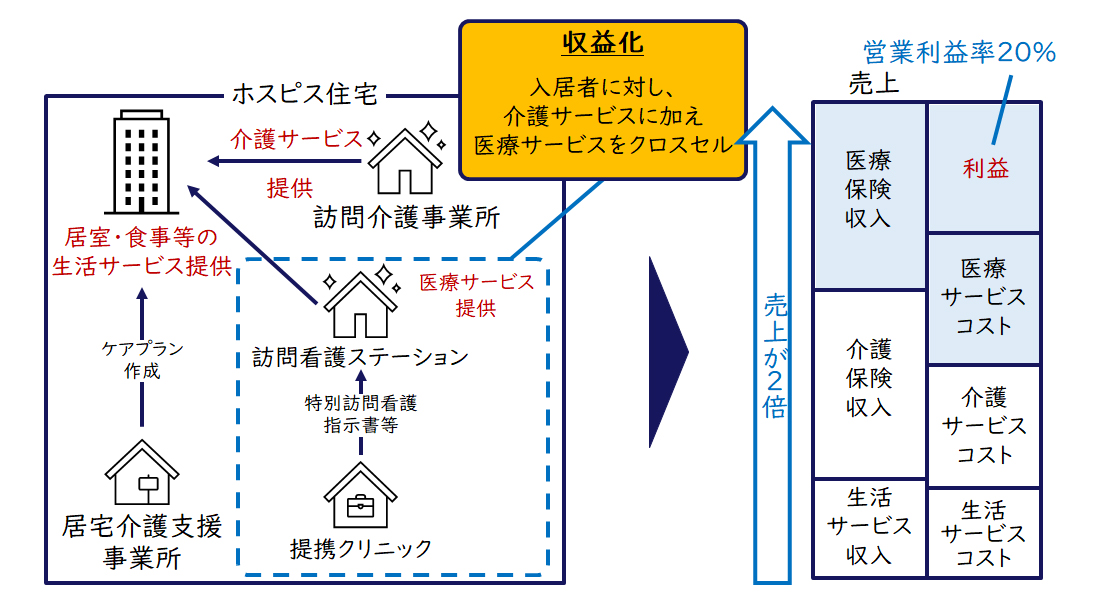

従来は介護施設の入居者に対し、介護サービスと居室・食事等の生活サービスの2つのサービスのみを提供していました。しかし、介護サービスと生活サービスだけでは収益性を確保することが難しく、“制度レバレッジ+クロスセル”を活用し、医療サービス提供を付加価値として提供することで入居者一人当たりの単価を引き上げることに成功し、売上・営業利益率の向上に寄与することができました。

【図2】介護会社におけるクロスセル事例

生き残るためのビジネスモデル変革の切り口③グローバル展開

3つ目のポイントはグローバル展開です。グローバル展開の重要性はこれまで繰り返し指摘されてきましたが、現時点からの取り組みでも決して遅くはありません。

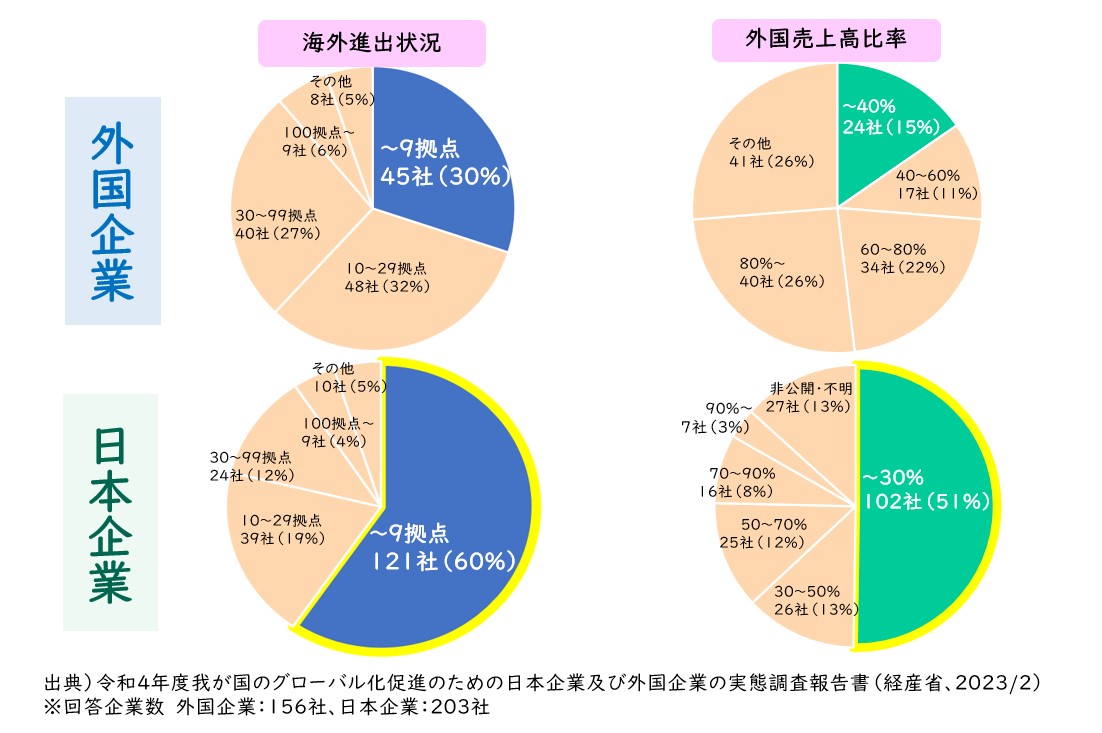

外国企業では、国外に10拠点以上持っている企業が70%あり、外国売上高比率も半分近くが60%を超えています。一方日本企業においては、10拠点以上持っている企業は40%であり、外国売上高比率も30%未満が約5割という状況です。日本企業はグローバル展開に大きな余地があるといえるでしょう。

グローバル展開のポイントとして、既存事業で展開する場合は粗利が大きいビジネスで展開することです。グローバルへ展開するためには法規制・ビジネス慣習・地政学リスク等を踏まえたビッグピクチャの策定、M&A、トップマネジメントのリクルーティング等、グローバル展開にはextra costがかかるため、日本国内で儲からない商品・サービスはグローバルでは成功しづらいと言えるでしょう。

また新規事業で展開する場合は、上記既存事業のグローバル進出の難しさも考慮し、検討当初からグローバルマーケットを見据えて事業検討することが非常に重要になります。

このようなケースの事例として、国内ベンチャー企業においてプログラミング教育を提供している企業があり、将来の海外展開を見据え、事業立ち上げ当初から英語に対応するプログラム開発を進めていました。この企業は立ち上げ当初より海外を見据えていたことから対象市場が広がり、製品改善に向けた知見のスピーディな蓄積が可能となり、グローバル展開に成功しました。

【図3】グローバル化促進のための日本企業及び外国企業の実態

生き残るためのビジネスモデル変革の切り口④更なる効率化モデルの追求

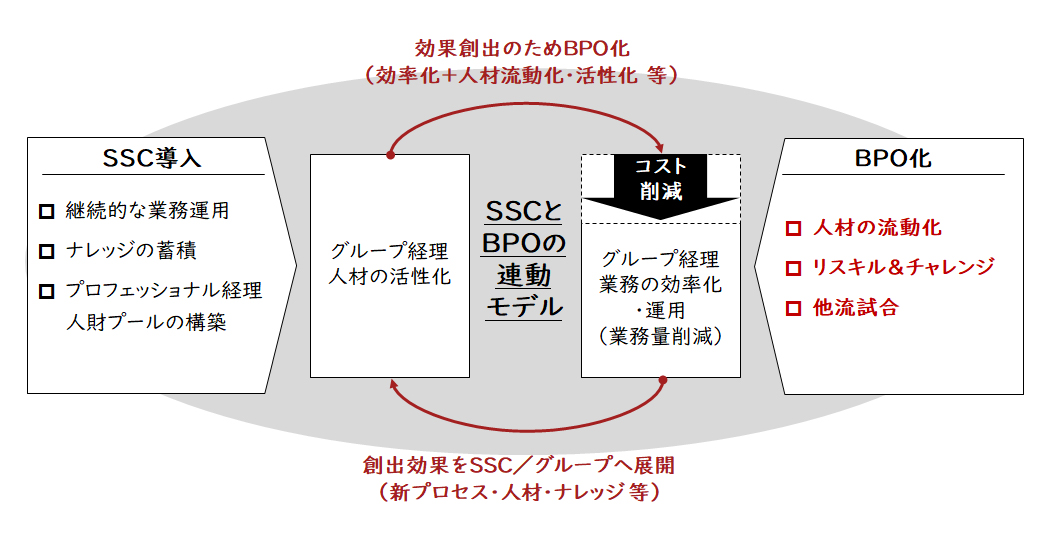

4つ目のポイントは、更なる効率化モデルの追求です。日本企業は将来的に社内リソースの不足が避けられません。特に優秀な人材の確保が難しくなる中で、間接業務の効率化は企業の存続と成長に不可欠です。この課題に対応するため、Shared Services Center(SSC)の導入が効果的です。SSC化とは、複数の部門やグループ会社に共通する間接業務を一箇所に集約し、標準化・効率化を図る手法です。これにより、重複作業の削減や業務の標準化・最適化が期待でき、リソースの有効活用が可能になります。

具体的には、経理、人事、ITサポート、購買などの間接業務をSSCに集約することで、専門性を高めつつコスト削減を実現します。SSCの導入により、各部門が戦略的業務に集中できる環境が整い、全体的な業務効率が向上します。また、業務の標準化により、業務品質の向上とエラーの減少も期待できます。

さらに、SSC化の効果を最大化するためには、BPOとの組み合わせが最も有効です。これにより、企業はコア業務に集中できるようになり、非コア業務は専門業者のノウハウを活用して効率化することが可能です。特に、BPO業者は最新の技術やベストプラクティスを導入しており、業務の品質向上やコスト削減に貢献します。

例えば、経理業務をSSCで集約し、日常的なデータ入力や請求書処理などのルーチン作業をBPO業者に委託することで、経理部門は分析や戦略的計画などの付加価値の高い業務に集中できます。このように、SSCとBPOの組み合わせにより、企業全体の業務効率が飛躍的に向上します。弊社でも大手鉄道会社やエネルギー会社でのSSC化+BPO導入事例を保有しています。

SSC化とBPOの導入はリソース不足を補い、限られた人材を最大限に活用していくための効果的な施策です。業務効率化とコスト削減を実現しつつ、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることで、人口減少社会に負けない強固な基盤を築くことができるといえるでしょう。

【図4】SSCとBPOの連動モデルとその効果

関連サービス

#新規事業開発・ビジネスモデル変革・M&A支援

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

草加 好弘取締役

草加 好弘取締役

事業戦略事業部 事業部長 -

小林 祥大事業戦略事業部

小林 祥大事業戦略事業部

マネージャー

職種別ソリューション