営業生産性向上のための業務見直し6つの打ち手

~ポストコロナに向けた営業改革~

営業生産性とは何か?

OECD調査による「労働生産性の国際比較」によると、日本の時間当たり労働生産性(就業時間1時間あたり付加価値)は非常に低く、OECD加盟36か国の中で23位の状況にあります。先進7か国で見ると最下位の状況が続いており、労働生産性の改善は、政府や企業が一丸となって解決しなければならない課題の一つと言えます。

一般的に「生産性」とは、投入した資源から付加価値を生み出す際の効率性のことをいいます。つまり、より少ないインプットからより多いアウトプットが得られるほど、より生産性が高いという関係にあります。

営業活動において、インプットになるのは①販売促進費、②営業担当者の人件費、③左記を支える管理費用の3つが大所となります。それに対してアウトプットとなるのは粗利益です。営業のアウトプットを売上ではなく粗利益で見るのは、日本の商流特有の価格制度や値引きがそこに潜んでいるからです。大幅な値引きをして薄利多売に走り、見た目の売上高を上げていた場合、本来的な営業活動によるパフォーマンスの差を純粋に図ることができないため、粗利益ベースで見る事が適していると考えます。

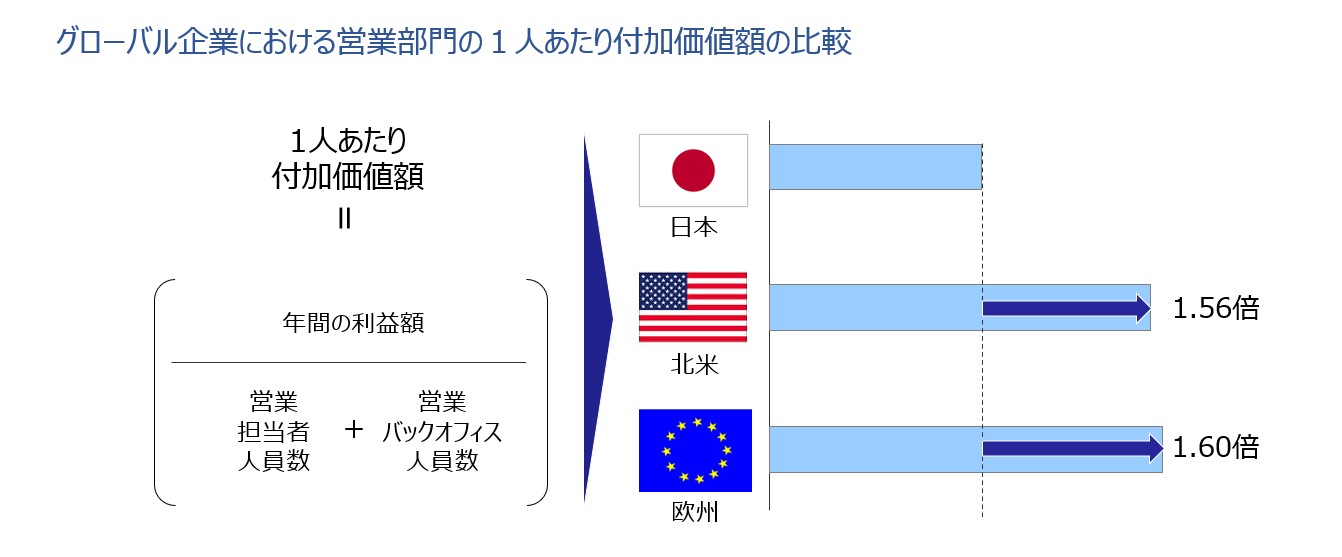

同一商材を各国で販売するとあるグローバル企業では、営業活動における生産性が日本と欧米では1.5倍の差がつけられている実態がありました。これはコロナ禍前の調査であり、この傾向はコロナの影響を受けてますます拡大している可能性が高くなっています。

【図1】グローバル企業における営業部門の1人あたり付加価値額の比較

日本企業の営業生産性を阻害する3つの要因

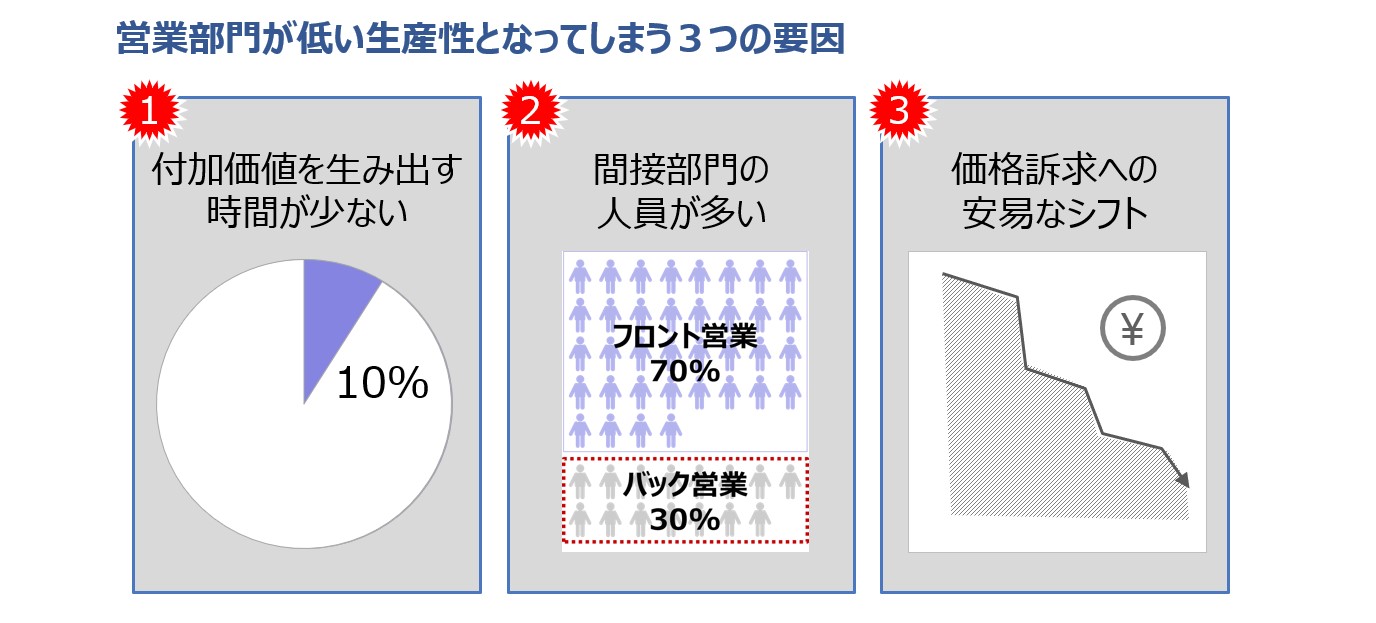

ではなぜ、日本企業の営業部門の生産性はここまで低くなってしまうのでしょうか?当社では多くの日本企業の営業部門をコンサルティングする中で、様々な業種業界に共通する3つの要因がそこに潜んでいると考えています。

1つ目が営業担当者の時間の使い方の問題です。当社では営業改革にあたり業務実態調査を行いますが、顧客向けの提案活動に投じている時間は、全体の10%~20%に過ぎません。それ以外は一体何をしているのでしょうか?1つは過度な「顧客第一主義」から派生した非効率な対応です。例えば数年前に1度、顧客から個別仕様の納品書や注文書を依頼されていると、それが見直されないまま盲目的に対応を続けているなどのケースが散見されます。もう1つは社内会議やそのための会議資料の作成です。営業日報、案件受注審査に向けた稟議書作成、会議資料など、日本企業の営業担当者は書類作成にがんじがらめになっています。

2つ目が間接人員の多さです。日本の営業現場はアナログ対応が未だにはびこっており、その処理をこなすために多くの営業支援スタッフを抱えています。当社の経験では多くの企業の直間比率は7:3程度になっています。デジタル化を推進することで一網打尽にできる業務が多々存在します。

3つ目は価格訴求への安易なシフトです。数量をさばくために、営業部門では色々なキャンペーンや特別リベートを企画し、多くの販売促進費を投入しています。販売促進費は一時的に効果がありますが、一過性のものに過ぎず、顧客にとって既得権益化しやすくなります。気が付くと肥大化してしまい、自社の製品・サービスが持つ本来の価値自体を低下させてしまっていることも少なくありません。

【図2】営業部門が低い生産性となってしまう3つの要因

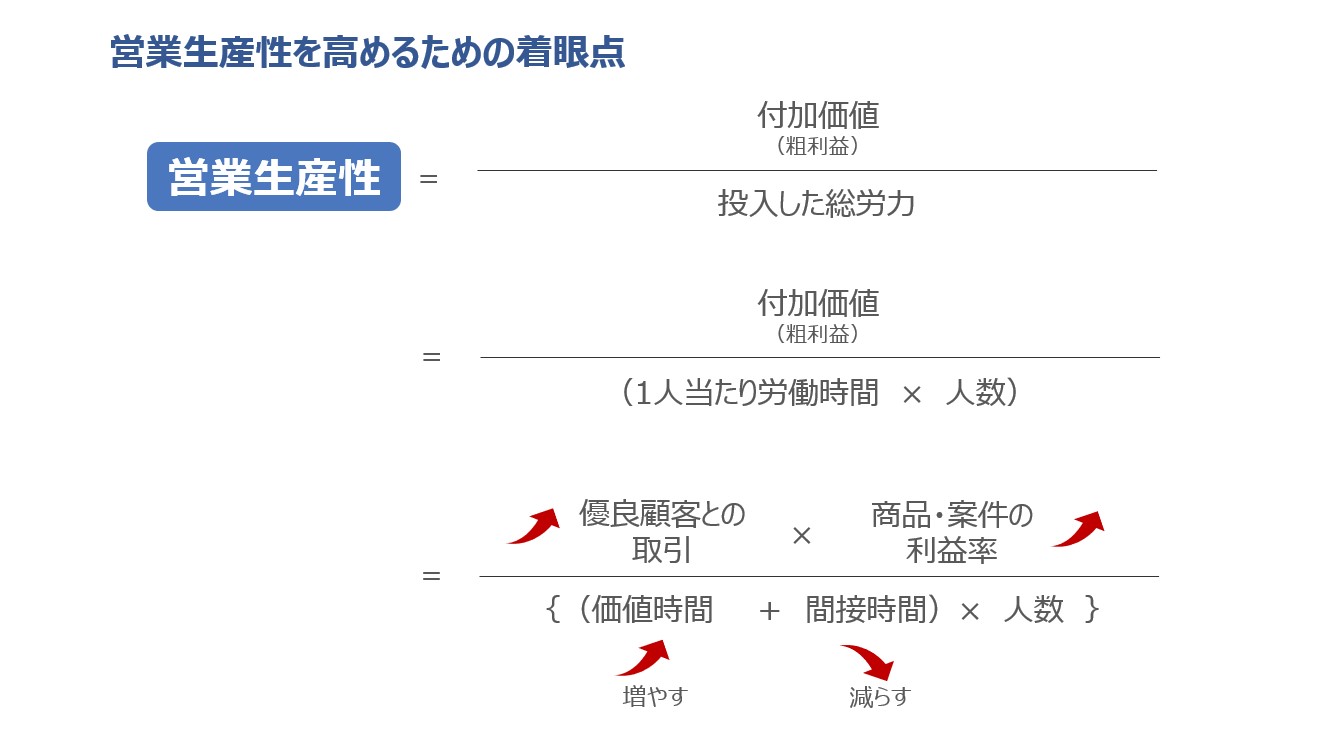

営業生産性を高めるためのアプローチ

営業生産性を高めるために、どうしたら良いのでしょうか?単純に考えれば営業活動にかかるコスト、すなわち人件費や販売促進費を削減することが考えられます。しかし営業部門は最前線での戦闘部隊です。人員数を減らせば戦闘力が低下しますし、給与単価を下げればモチベーション低下に直結します。販売促進費を削減すれば、それにより支えられていた売上高が一気に消滅することが予想されます。単純なコスト削減は急速な縮小均衡を招くリスクがあります。そこで重要となるのが、営業生産性を因数分解して、その要素ごとに適切なアプローチを選択することにあります。

インプット面では、営業に従事する社員の一人ひとりの時間の使い方を見直すことです。活動実態を可視化し、顧客価値につながらない間接業務を削減し、価値創出につながる業務にシフトします。ここにはデジタル化の適用も重要な視点となりますが、そもそもその業務が必要なのか?というゼロベースの視点で業務を見直すことが最も大切です。また業務自体をなくすことができなくても、代替性(自分以外でなくてもできるか?)や現地性(本当に現地・対面でやらなければならないのか?)を問い直すことも有効です。

アウトプット面では、優良顧客への活動シフトです。営業担当者は、行きやすい顧客に足を運んでしまう性質があります。しかしその顧客が必ずしも企業によっての優良顧客とは限りません。中長期的な視点を踏まえ、自社が付き合うべき顧客を見定め、その顧客の開拓・関係強化に労力を割くべきです。また注力すべき商品・サービスの見極めも重要です。コモディティ化した商品・サービスの販売に手間をかけすぎていて、将来性ある商品・サービスの訴求活動に十分な時間を割けていないケースも散見されます。いずれにせよ、営業部門の活動は、放っておくと慣性の法則が働き、従来から馴染みのある顧客や商品サービスへエネルギーが割かれがちになります。

【図3】営業生産性を高めるための着眼点

営業生産性向上を高める営業業務見直しの6つの打ち手

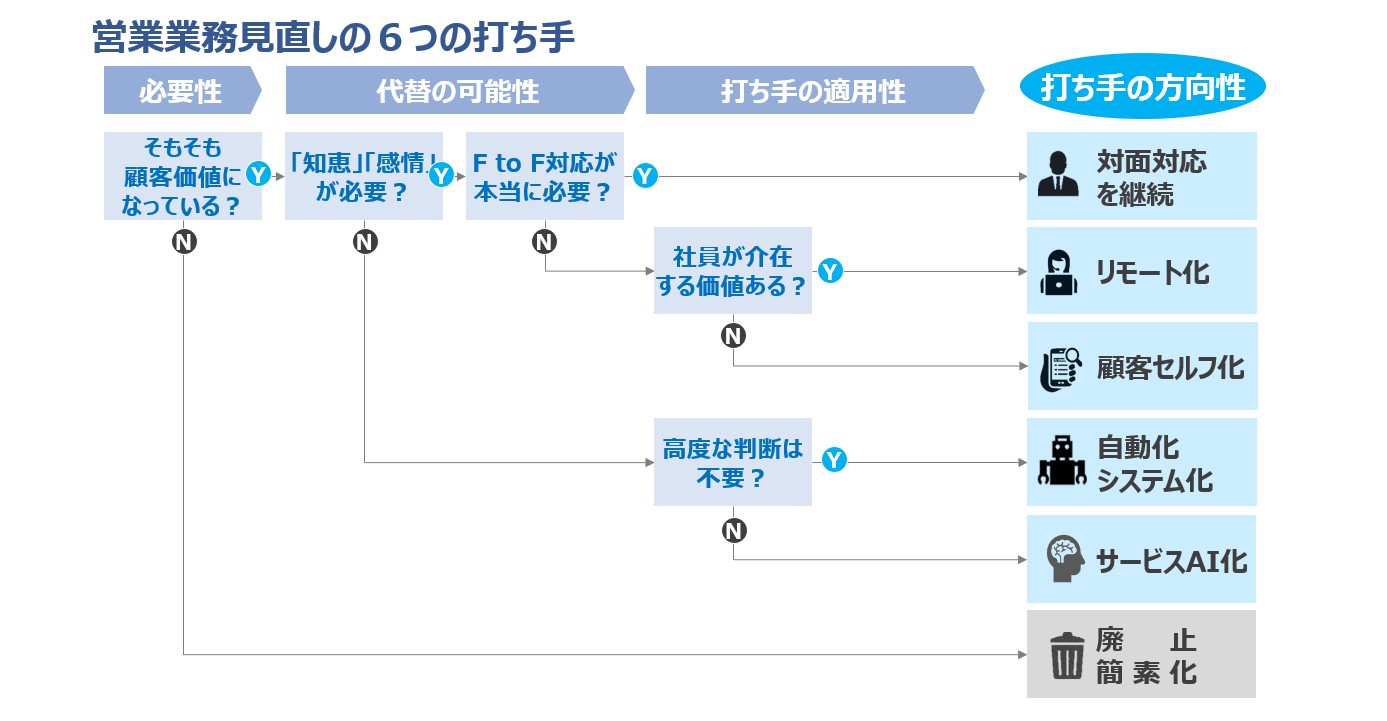

営業に従事する担当者やバックオフィス部門の業務を見直し、時間の使い方を再構築するためには、ゼロベースで業務のあり方を見直す必要があります。特にコロナ禍では、これまでの対面・訪問・現地対応の常識が一気に崩れたため、ゼロベースで見直しをするチャンスともいえます。

まず最初に、その業務が「顧客価値につながっているものか?」を再点検します。直接的・間接的にでも顧客価値に通ずる業務であれば継続すべきですが、そうでなければ「廃止」「簡素化」を検討すべきです。

次の着眼点は「その業務は人間がやる必要があるか」を点検します。機械に代替することができるのであれば、システム化・AI化の対象になります。一般的に事務作業系の業務はすべてAIに代替されると言われています。最終的に人間が行う必要があるものは、知恵を用いた高度な思考、感情が伴う対応業務に収斂されるでしょう。

人間がやる必要がある業務であっても、それがFace to Faceである必要があるのか?なども有効な視点です。当社の調査では、コロナ禍で顧客側の意識も大きく変わり、営業担当者が顧客に会いたいと思っているのとは裏腹に、顧客側はわざわざ対面で会いたくないと思っている割合が大幅に増加している実態があります。リモート化することでこれまで移動にかけていた時間は大幅に有効活用できるようになります。

【図4】営業業務見直しの6つの打ち手

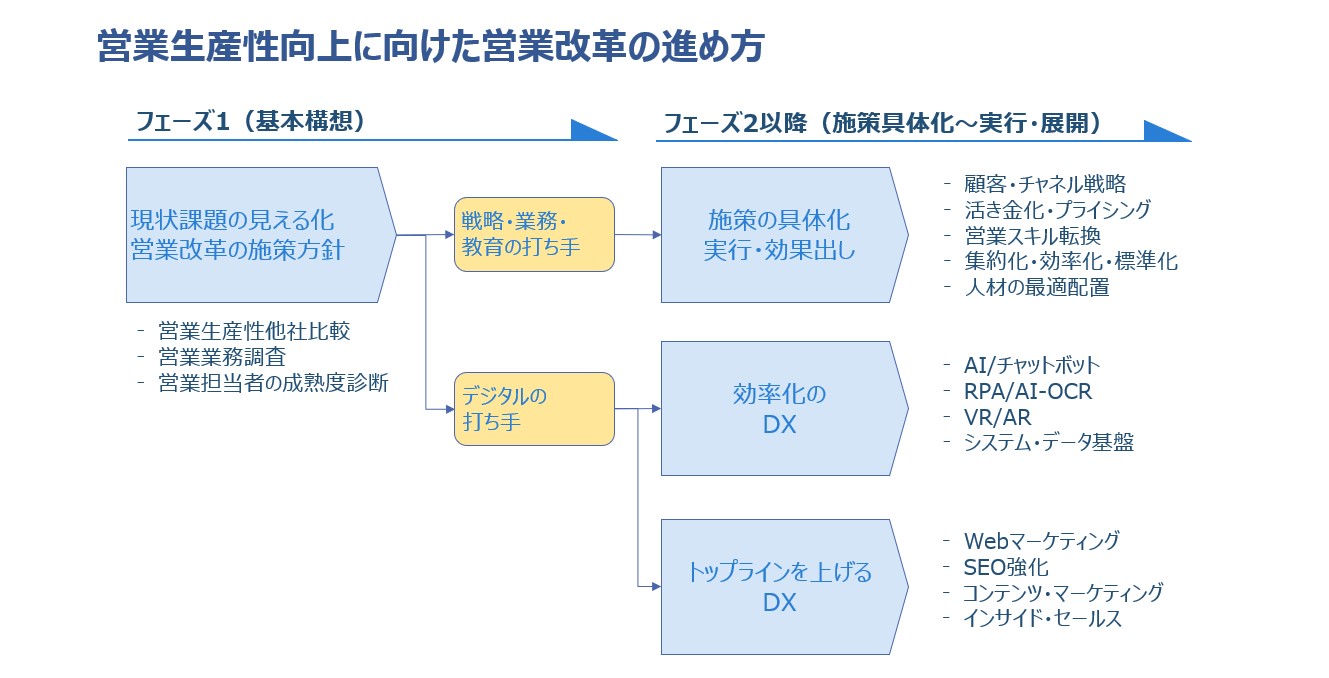

営業改革のコンサルティングサービスの進め方

当社では営業部門の生産性を高める成果創出まで実行支援するコンサルティングを行っています。部分最適の施策では成果につながらないため、効率化施策とトップライン向上に向けた施策を同時に講じていく必要があります。

第1ステップでは現状の営業部門の業務・スキル実態を可視化し、本当に変革すべき真因を見定め施策方針を立案します。これにより生産性向上の余地を定量的に試算します。当社の経験では営業部門全体の2割~3割は効率化が可能です。

第2ステップ以降では、戦略・業務・教育・デジタルなど様々な打ち手を具体化・実行していきます。デジタル化の施策は効率化に資するものだけでなく、デジタルマーケティングによる新たな顧客接点の創造なども広がりがあります。また最前線の営業担当者には、顧客価値を高めるための知識・スキル向上の教育も施していくことが肝要です。

今後、世の中はポストコロナの時代に入っていきますが、コロナ前のやり方に先祖返りするか、コロナを機に新たなやり方を創造するか、中期的に見る中で企業の成否を分ける大きな分岐点になるでしょう。

【図5】営業生産性向上に向けた営業改革の進め方

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

職種別ソリューション