生産性向上に向けた事業構造改革

~第2のルイスの転換点への対応~

◆この記事の要約

本記事では、「生産性向上」と「事業構造改革」をテーマに、第2のルイスの転換点に直面する企業が持続的成長を実現するための戦略的対応策を解説します。労働市場の変化や技術革新を踏まえた具体的な改革手法を示し、経営層や事業企画担当者の課題解決に資する内容です。

- 生産性向上:限られたリソースで最大の成果を出すための業務効率化と組織改革の重要性を解説。

- 事業構造改革:市場環境の変化に対応し、収益基盤を強化するための事業ポートフォリオの見直しと再編。

- 第2のルイスの転換点:労働力供給の変化にともなう経済構造の転換期における企業の戦略的対応の必要性。

- 持続的成長戦略:技術革新や人材活用を通じて、長期的な競争優位を確立するための具体的施策。

日本でも「第2のルイスの転換点」に達した

「ルイスの転換点」は開発経済学の理論です。発展途上国の工業化が進むと、農村部から都市部に労働人口が移動します。農村部の余剰労働力がなくなると、都市部への労働力供給が止まり、労働力不足、賃金上昇、インフレーションにより経済成長が鈍化するというものです。日本は1960年代後半にこの最初の転換点へ達しました。今日の日本では「第2のルイスの転換点」を迎えています。これまでは労働市場に新たな労働力として女性・シニア・外国人が供給されることで労働力の不足が解消されていたものの、その余剰労働力もなくなる状態を指しています。「第2のルイスの転換点」に達すると、労働力不足、賃金上昇、インフレーションが起こります。

例えば米国では、世界情勢の不透明さが続く中でも経済状況は全体としてみると悪いものではなかったにもかかわらず、数年前から「第2のルイスの転換点」に対応するための構造改革に取り組んでいました。一方で日本では、各企業が労働者の賃上げを行って労働力の確保を試みていました。しかしながら、一般的に賃金を上げて労働力コストが上がった分だけ成長しなければ、組織を維持することができません。そうして成長できなかった企業から転換点に達し、人員整理を開始するニュースが散見されるようになってきたように考えます。以上のことから、今後日本の企業も構造改革が必要になります。

生産性向上を目指した事業構造改革の必要性

これまでの業務改革(BPR:ビジネスプロセスリエンジニアリング)はコスト削減を主な目標に置いていましたが、最近は企業の収益力を高めることを目指した未来志向の改革が求められています。これまでの業務改革は、BPOやSSC化による低付加価値業務の集約化や、外部化によるコストダウンを通じて、高付加価値業務へ従業員工数を投入するという企業全体の業務実施体制の選択と集中を行うものでした。これは多くの企業で取り組みの大小や効果の差こそあれ、取り組みが行われてきました。一方で、未来志向の改革では、従来の商慣習や価格体系にとらわれない新しい収益の上げ方を構築することがポイントです。

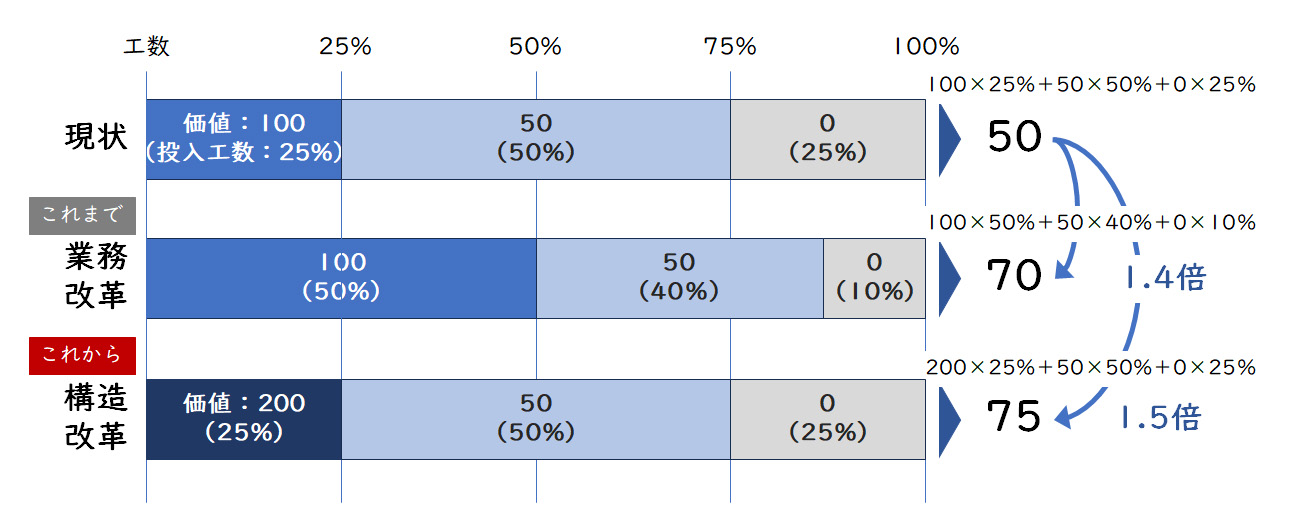

この関係を下の図で簡潔に示します。現状ある従業員が付加価値の高い業務(価値が100の業務)に全体の工数の25%しか投入できておらず、50%の工数を価値の高くない業務(価値が50)へ、さらに25%の工数を価値のない雑務等の業務(価値がゼロ)へ投入しているとします。従来の業務改革は業務別に投入している工数の割合を見直し、価値の高い業務へ重点的に投入するように変更する(価値が100の業務へ工数の50%を投入する)ことで、この従業員の生産性を高めていました。一方で、未来志向の改革では、業務別の工数配分は現状のままでも、業務の付加価値自体をさらに高めることで生産性を上げることを目指すものです。

【図1】価値の異なる業務×投入工数の見直しによる生産性向上の考え方

生産性を向上させた取り組み事例

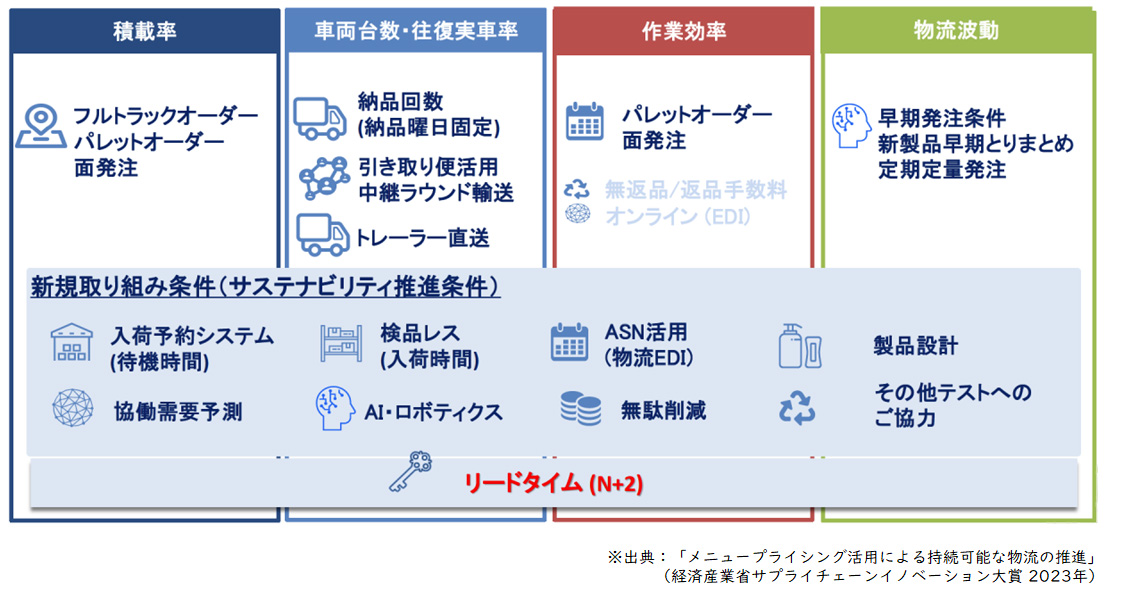

企業の物流機能は従来より労働力不足に加えて2024年問題もある一方で、物流量は増加の一途をたどっており、その持続可能性に早くから課題が提起されていました。この課題を解決し生産性を高めた取り組みとして、経済産業省のサプライチェーンマネジメントイノベーション大賞の事例を紹介します。

この事例では、以下の3点が基本的な考え方として取り組まれました。

- 基準配送単位より効率化される配送に対してインセンティブを支払う

- 基準配送単位以下の配送や返品は手数料を徴収し、最低配送単位以下は配送不可とする

- 早期発注条件を全国的に導入し、リードタイムがもたらす効率化(物流波動の調整、タッチポイントを減らした直送等)を促進する

その結果、約90万ケースのバラ発注が10万ケースの面発注と80万ケースのパレット発注へ移行し、バラ発注を43%削減でき、約5,500時間/年の積み込み・荷下ろし作業時間を削減できたそうです。当社がご支援する企業様においても、従来は顧客訪問を1日に2回行って商品の配送と回収を行う慣習がありました。ところが、半数以上の顧客にとっては来訪対応の手間が生じること等から、顧客満足に貢献していないことが分かりました。そのため原則として訪問回数を1回/日にし、従来どおりの訪問回数を継続したい顧客には追加サービスの料金を徴収することで、コスト削減とサービスの収益化を行った事例があります。

【図2】日本ユニリーバ社のメニュープライシング概要

今こそ構造改革の取り組みに着手すべき環境要因

事業構造の改革は価格や取引条件の見直しをともなうことが多いため、改革の実現には取引先や協力会社等との交渉が必要です。しかしながら前節で記載したように、内容の見直しや方法の工夫により自社だけでなく取引先や協力会社にもメリットをもたらすことができ、事業の継続・発展につながりうる“三方よし”を達成することも可能になります。そのため、持続可能な事業へ構造改革するためのアイデアは積極的に交渉していくべきと考えます。

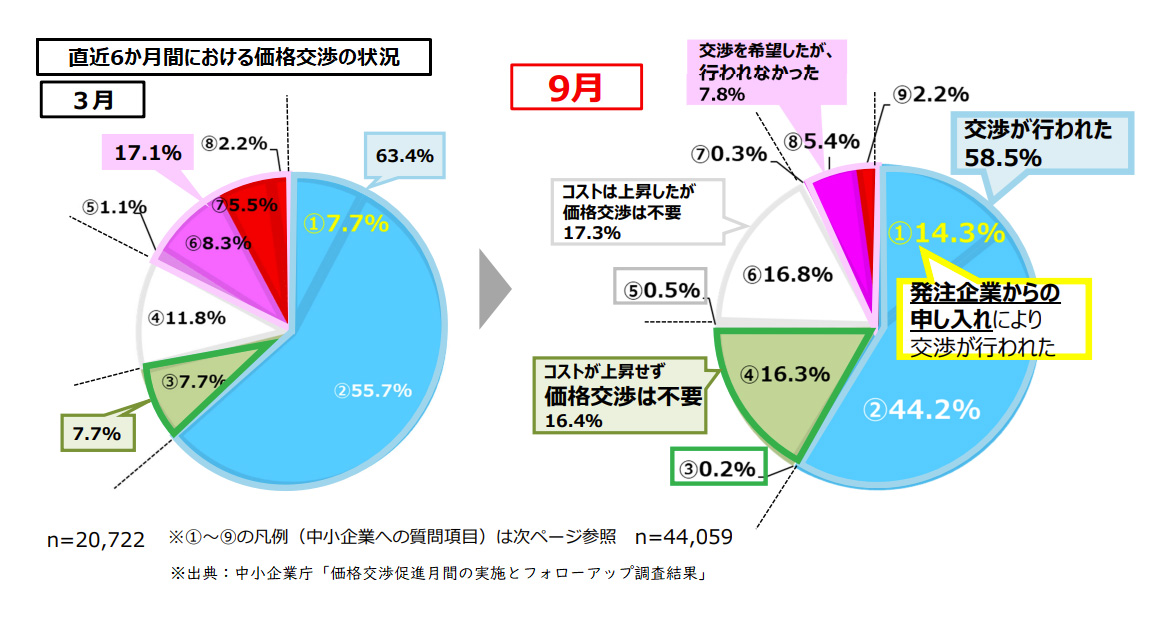

補足ですが、今日の円安や物価高、人件費の上昇等の環境変化により、政府や経済界でも従来の取引条件や価格の見直しが推奨されており、取引先に見直し交渉のテーブルに着いてもらえる機運が醸成されていると考えます。実際に、経済産業省・中小企業庁では3月・9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、価格交渉の状況をモニタリングしています。2023年3月・9月の調査において価格交渉が行われた割合はいずれも約60%となっています。

このように、昨今の経済環境を踏まえて価格転嫁の交渉・調整を継続的に行っていくことも重要ですが、それに加えて持続可能な新しい事業構造の構築に向けて、生産性の低い事業に対する改革を行い、今の組織規模を維持し持続可能な体制へ見直しを行うことや、従業員満足を向上させていくことが経営者に求められていると考えます。

【図3】中小企業庁調査による価格交渉の状況

構造改革の実現に向けた最初の一歩とは

第一歩として自社の取り引きや業務の実態を可視化、それも可能な限り数値化することが必要です。

この可視化にあたっては、これまでの業界や自社における常識や慣習にとらわれず、5W1Hで詳らかにすることが望まれます。特に、「なぜ」「何のために」行っているかという目的や必要性、効果を確認することが重要です。加えて、自社が行っている業務・作業ごとに投入している工数の把握も有益です。数値化することでコストという金額に換算することが可能になり、目指すべき事業構造の取引条件の金額や効果の見積もりに活用できるだけでなく、取引先との交渉時にも具体性をもって進めることができます。

業務実態の可視化にはDXを活用することも増えています。製造・生産現場では各種機器にセンサー等を装備し、その稼働状況や不具合の発生状況をモニタリングしてきました。事務業務においても可視化ツールを活用することで、アプリケーションごとの使用時間やパソコンの操作ログを収集し、業務時間をグラフで表現でき、労働時間の管理や適正化につなげることも可能になっています。変動が大きく予測が難しい外部環境だからこそ、まずは自社の足元をあらためて点検することから始めてはいかがでしょうか。

関連サービス

#新規事業開発・ビジネスモデル変革・M&A支援

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

八向 到事業戦略事業部 副事業部長

八向 到事業戦略事業部 副事業部長

マネージングディレクター

新規事業開発担当 -

中谷 賢治事業戦略事業部

中谷 賢治事業戦略事業部

プロフェッショナルディレクター -

秋元 瑞稀事業戦略事業部

秋元 瑞稀事業戦略事業部

シニアコンサルタント

関連するコンサルティング事例

職種別ソリューション