ノックアウトファクターの早期検証がポイント

~成熟企業ではなぜ新規事業が成功しないのか?~

新規事業の成功確率10%未満の事実を直視する

新規事業開発のご支援をさせて頂く中で、新規事業の成功確率を認識されている経営層は少ないと感じています。1982年よりRingという新規事業開発プログラムを実施して、新規事業を作り続けているリクルートにおいても成功確率は15%程度です。収益化するまでに5年以上経過するケースが大半であり、基幹事業に育つまでに10年を要すのが一般的です。そのほかDeNA、ソニーなど新規事業開発に強みを持つ企業においても成功確率は10%程度になっています。これらの企業は新規事業開発を長期間にわたって継続して実施しており、ノウハウ蓄積や人材育成にも成功して新規事業開発の強者であるといえますが、それらの企業においても成功確率は10%程度であり、収益化には長期間を要しているのです。

そのため、これまで新規事業に挑戦してこなかった企業であれば、成功確率は10%未満になることは容易に想像がつきます。それだけ新規事業開発の難易度は高く、長い目で事業の成長を捉えていくことが重要であるということです。新規事業に挑戦する際は、まず成功確率が10%未満であることを経営層がしっかりと理解したうえで、息の長い継続的な活動として覚悟を持って取り組むことが必要となります。

新規事業の成功を阻む障壁

なぜ成熟企業から今後の事業の柱となる新規事業が生まれにくいのでしょうか?

新規事業を進めていく中で障壁が発生するのには、以下の理由があげられます。

① 既存事業と同じ土台で新規事業の業績評価をしてしまう。

② 新規事業における人事評価基準が既存事業と同様になっている。

③ 意思決定方法が既存事業と同様のプロセスになっており時間がかかる。

④ 優秀な人材を配置しない。

⑤ 既存事業からの支援が受けられない。

⑥ 想定したニーズが存在しなかった。

すでにお気づきだと思いますが、⑥以外は自社の経営構造に問題があることが分かります。新規事業がうまくいかない理由の大半は内部にあるのです。成熟企業においては既存事業の重要性が高く、経営層が既存事業の成功体験をベースに考える傾向が強く、新規事業の成長を阻む理由になっています。いつの間にか新規事業は既存事業の足を引っ張る存在に様変わりしてしまいます。新規事業を育成していくには、社内のガバナンスを見直していく必要があるということです。

一方で、新規事業の現場感覚としては、⑥が最も大きな失敗理由と感じる方が多いのではないでしょうか。⑥は成功のカギを握る重要なファクターであり、気がつくタイミングにより大きなリスクになる場合もありますが、リスクを回避して進めることが可能です。そこで今回は、⑥の進め方について深堀りしてご紹介をさせていただきます。

失敗のハードルを下げる実験文化の重要性

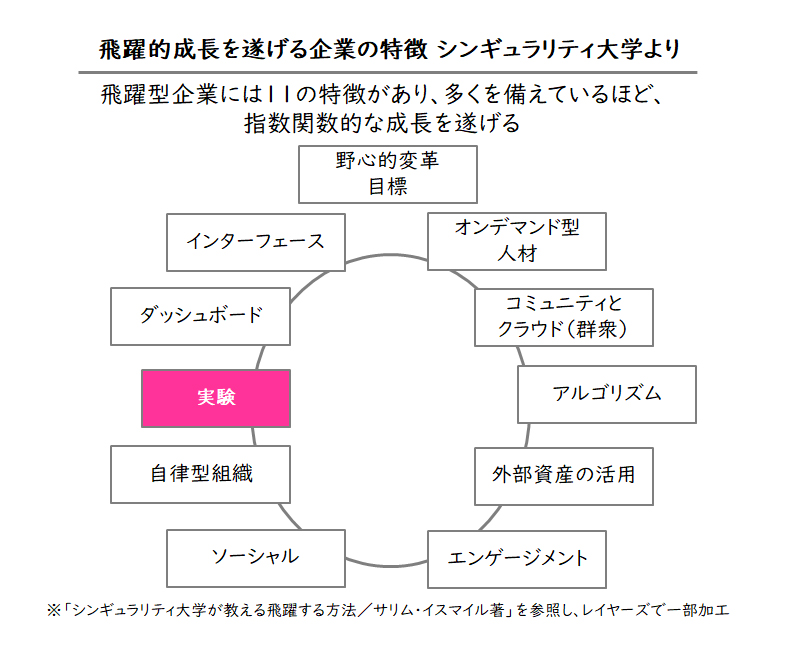

米国シンギュラリティ大学の飛躍的な成長を遂げたスタートアップや、フォーチューン500の企業を対象に行った調査によると、飛躍的な成長を遂げている企業には11個の特徴が存在し、多く備えているほど指数関数的な成長を遂げているという結論を出しています。

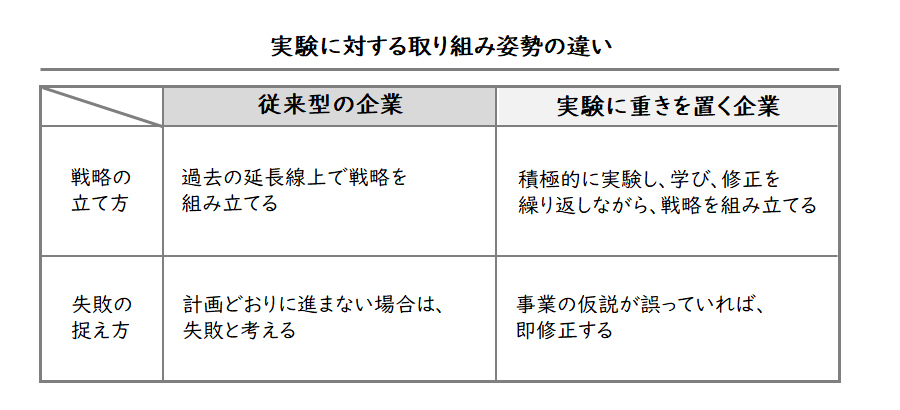

その共通点は【図1】のとおりですが、この11個の中でも特に日本の成熟企業にとって重要な要素は「実験」であると考えます。実験とは価値仮説を早期に市場に導入し、失敗から学び、ブラッシュアップを継続的に行っていくという活動です。また、【図2】のとおり実験に重きを置く企業は、従来型の企業に比べて、現実を重視して柔軟に戦略を策定しています。さらに大きな違いが「失敗の捉え方」です。実験を重視する企業は仮説が間違うことや、計画どおりにいかないことを当然のことに捉えて、間違っていれば方向転換をスピーディーに躊躇なく行います。

VUCAの時代においては世の中の変化を事前に予測し、固定された戦略を持つことにいよいよ限界がきています。実験文化の有無が企業の競争力を大きく左右していくことが、今後顕著に表れてくることが予測されます。新規事業の失敗理由としてあげた、「⑥想定したニーズが存在しなかった。」は当然ありえることです。ここで仮説が間違っていたからそれを失敗と見なすのか、それとも成功に近づいたのかと考えて方向転換し、さらに市場から学びを得ていくのか、失敗の捉え方により新規事業開発の成功率は大きく変わってきます。

【図1】飛躍的成長を遂げる企業の特徴

【図2】実験に対する取り組み姿勢の違い

実験をビジネスに取り入れるアプローチ方法

新規事業開発の実験において重要なポイントが「失敗の質」であり、「失敗は小さく」、「スピードは早く」が質の高い失敗となります。質の高い失敗を継続的に得て、ビジネスモデルに反映させていく仕組みを体系的な方法論としてまとめたのが、エリック・リースが提唱したリーンスタートアップです。同氏は“現代のビジネス上の勝敗は、最も早く多くの失敗から学びを得た企業が勝つというルールにある。”と述べています。

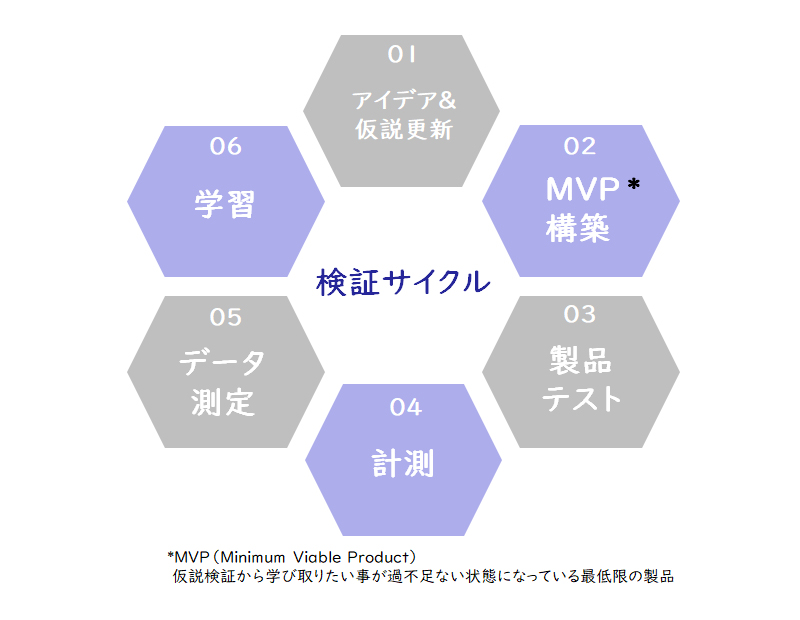

リーンスタートアップは【図3】のとおり、6つのプロセスにより構成されます。アイデア段階のビジネスコンセプトからユーザーに対して価値検証を行い、その後の製品やサービスにおいても必要最小限の機能を備えた試作品(MVP)を開発し、想定ターゲットに対して繰り返し検証サイクルを回していくことで、製品・サービスの提供価値と市場ニーズをフィットさせていく方法です。

リーンスタートアップはトヨタの無駄を省くリーン生産方式や、恒常的に業務の改善を行う「カイゼン」活動をベースに発想されたもののため、日本企業にも馴染む方法論だと感じています。

【図3】リーンスタートアップのアプローチ方法

リーンスタートアップの実践方法

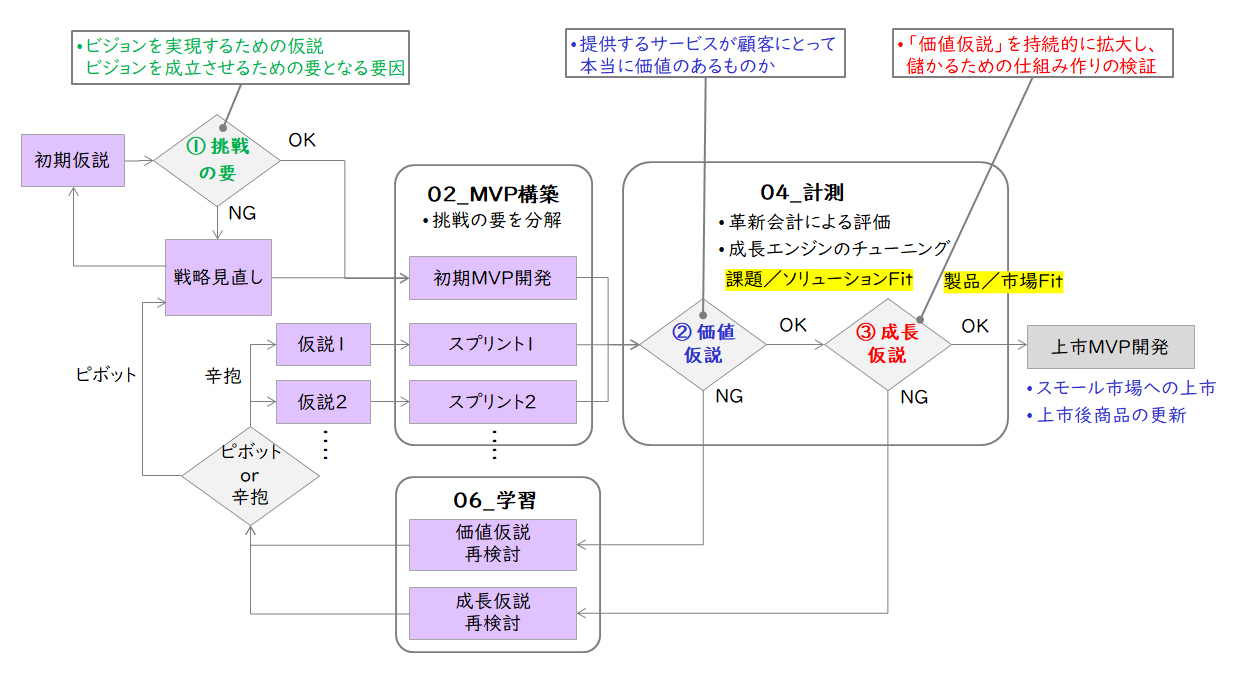

リーンスタートアップの考え方をより実務的に表したのが【図4】です。検証は大きく3段階に分かれます。特に重要なのが、「①挑戦の要」と呼ばれるビジネスコンセプトやビジョンを実現するための前提です。ここが成立しないと事業として成立しないという、いわゆるノックアウトファクターであり、早期に検証することが必要です。この段階では、ビジョンが実現された際のストーリーを紙芝居にして、想定するターゲット層に近い方に対し、デプスインタビューやグループインタビューを行い検証します。

その後の検証のポイント「②価値仮説」は、ターゲット顧客が持つ言葉にできない本質的な課題を見つけ出すことです。ここでは顧客感情をより深く理解していくことが重要になります。また、検証はインタビュー等から得られた結果により、重要視するポイントを判断していきますが、言葉に表れていない潜在的な課題や価値を見つけ出し、自社が貢献できる解決策を検討していくことが需要です(「②価値仮説」検証は何度も繰り返しながら、データに基づいてビジネスモデルを構築していきます)。

成熟企業の新規事業開発においては、初回のアイデアの素晴らしさを求めるよりも、リーンスタートアップのような実験を継続的に行えるスキームの構築や、社内に定着化させる取り組みのほうが、長い目で見ると大きな価値を持っています。当社における新規事業のご支援でも、アイデア発想に加えて実験文化の定着や、新規事業の失敗理由でもあげた①~⑤を解決するための社内ガバナンスの構築を行う等、ハンズオン型で新規事業開発の土壌づくりを行う案件が増えています。

【図4】リーンスタートアップによる検証内容と手順

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

関連するコンサルティング事例

職種別ソリューション