人的資本経営の実効性と企業価値を高める

ワーク・エンゲージメント

◆この記事の要約

人的資本経営の実効性を高め、企業価値向上に直結するワーク・エンゲージメントの重要性が増しています。

そこで本記事では、人的資本経営の基本概念から具体的なエンゲージメント向上策までを解説し、持続的な成長を目指す企業に役立つ知見を提供します。

- 人的資本経営:従業員の知識・スキル・経験を戦略的に活用し、企業競争力を強化する経営手法。

- ワーク・エンゲージメント:仕事に対する熱意や没頭度を示し、生産性や離職率に大きく影響する指標。

- 企業価値向上:人的資本の質的向上が企業の財務パフォーマンスやブランド力を高める要因となる。

- 実効性の高い施策:目標設定、評価制度、コミュニケーション強化など、エンゲージメントを促進する具体的な取り組み。

そこで本記事では、仕事に対するポジティブな心理状態を引き出す「ワーク・エンゲージメント」の考え方を軸に、現在見られる課題の整理から具体的活用法、そして未来への展望を紐解いていきます。

人的資本経営が注目される背景

ここ数年、企業価値向上のために人的資本経営への取り組みが加速しています。従来、経営戦略と人材施策が切り離されていたケースでは、どれほど優れた事業計画を立てても、現場の人たちがイキイキと動かなければ実行力をともないません。その結果、「数字だけで考えるコンサルティング」や「制度中心の人事改革」だけでは、十分な成果を生み出しにくいとの反省が生まれてきました。

この流れを後押ししているのが、企業の社会的責任や持続可能性の視点です。投資家や社会からは、環境保護やガバナンスだけでなく、従業員を含めた人的資本の活用状況を評価対象にする声が高まりました。実際に、いわゆる健康経営やエンゲージメント向上策を開示している企業も増えています。

そして現在は、アンケート結果を示すだけではなく、企業がどのように自社らしい人材戦略を描き、イキイキ働く人々を育んでいるかが問われる段階に入っています。こうした時流に応えるには、社員を「バルク(まとめて)で扱う」やり方から脱却し、一人ひとりの特性や潜在力に寄り添ったアプローチへと発想を切り替える必要があります。人的資本経営とは、まさに経営ビジョンと人材の力を一体化させ、企業の競争優位を生み出そうとする総合的な取り組みなのです。

エンゲージメントをめぐる課題と整理

人的資本経営への取り組みが進む一方、実務の現場では「エンゲージメント」への理解や活用にばらつきが見られます。世の中には「従業員満足度調査」や「ロイヤリティ測定」といった手法が多く存在しますが、それぞれ測定する対象や定義がやや曖昧なため、経営の意思決定や組織改革につながり難いケースがあるのです。例えば、「会社への愛着」を示す指標は出せても、それが具体的にどのように生産性や新たなアイデア創出に寄与するのか、はっきり見え難い面があります。

さらに、「働きやすさ」だけを高める施策に偏ると、かえって組織がぬるま湯化してしまうリスクも懸念されます。実際、「働きやすいが挑戦が少ない」状態では、個人も組織も新しい価値を生み出しにくくなるでしょう。また、調査結果を導入してもそこで終わってしまい、具体的アクションにつながらないケースも散見されます。アンケートに協力した社員からすれば、「何のために実施したのか分からない」不信感を抱くことになりかねません。

こうした中で注目され始めたのが、「仕事に対するイキイキ度合い」を計測しようとするアプローチです。これにより、社員個々のやりがいや集中度、意欲などを体系的に把握できるようになり、従来の「会社との関係性」を測るだけの手法に比べて、より実践的な施策へ落とし込みやすいと期待されています。つまり、単なる「エンゲージメント」が何を指すのかを明確に整理し、本当に必要な部分を可視化することが鍵となるのです。

ワーク・エンゲージメントを活用した解決策

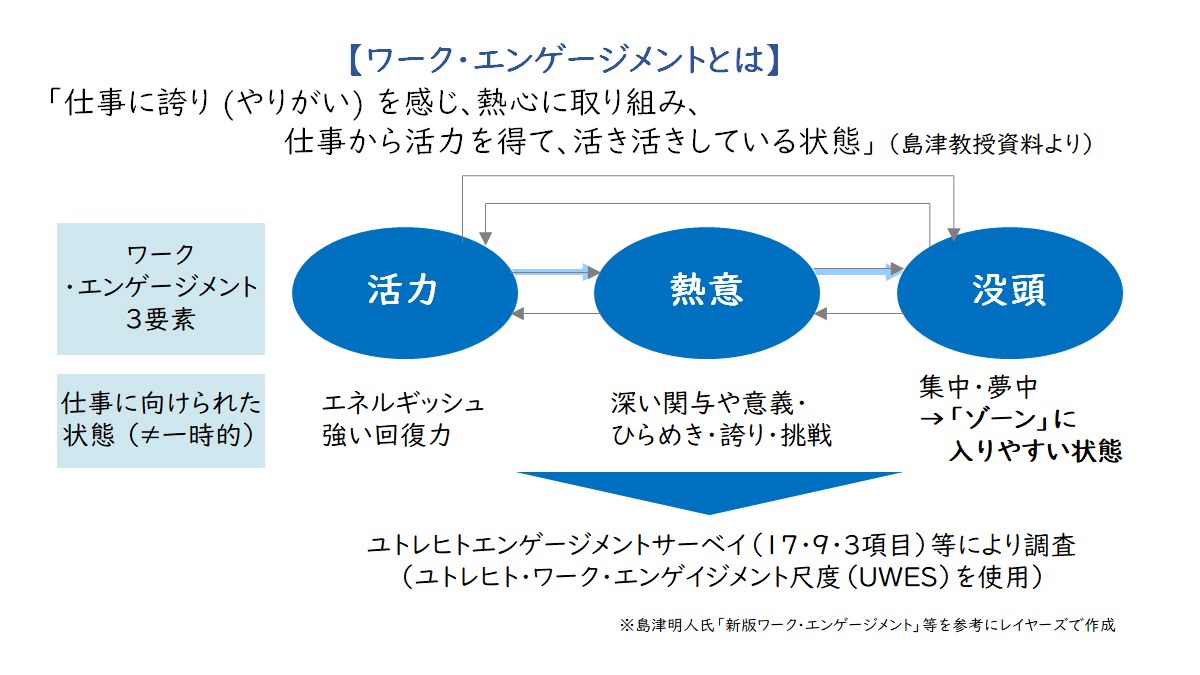

こうしたエンゲージメントの曖昧さを乗り越える方法として、我々は「ワーク・エンゲージメント」に注目しています。これは、仕事をとおして「活力」「熱意」「没頭」の三要素が高まり、個々の社員がイキイキとした状態を維持できているかを測る指標とされます。従来の「従業員満足度」や「企業ロイヤリティ」だけでは捉えきれなかった、個人の内発的なモチベーションやポジティブな心理状態を可視化する点が特徴です。

例えば、「活力」はエネルギッシュな姿勢や疲労への耐久力の高さを示し、「熱意」は働く意義や使命感を感じている度合いを表します。そして、「没頭」は集中しながら創造力を最大限に発揮できる状態に近く、いわゆるゾーンやフローに入りやすいことを意味します。これらが高次に組み合わさることで、従業員の個々の生産性や創造性が向上し、さらには心身の健康維持にも好影響をもたらすとされています。

加えて、ワーク・エンゲージメントを高めるための枠組みとして「仕事の要求度と資源(JD-Rモデル)」の活用が有効です。負荷が高過ぎる環境ではバーンアウトを招きやすく、逆に適切な挑戦をともなう要求と十分な資源(上司のサポートやスキル開発など)が合わさると、社員は前向きに力を発揮しやすくなると考えられます。このように具体的な理論や測定手法が整っている点が、ワーク・エンゲージメントが解決策として有効と考えられる理由の一つです。

【図1】ワーク・エンゲージメントとは

組織が変わる事例と効果

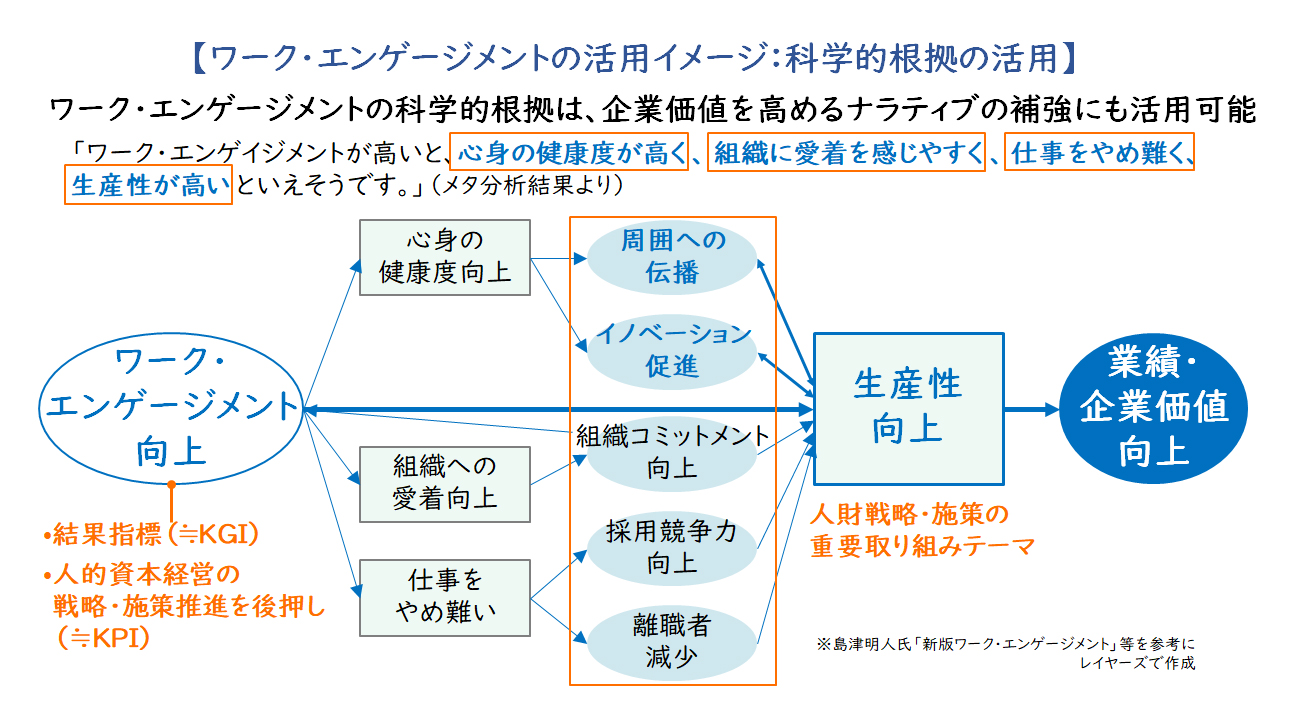

では、実際にワーク・エンゲージメントを取り入れた組織では、どのような変化が期待できるのでしょうか。まず、大きな効果として「生産性の向上」が挙げられます。一人ひとりがエネルギッシュに仕事へ取り組むことで、短時間でも集中度が高まるため、成果や付加価値が向上しやすくなります。また、活力のある状態は、周囲にもポジティブが伝播するのが特徴です。その結果、チーム全体の協力が自然に促され、新たなアイデアが出やすい雰囲気が醸成されることがあります。

さらに、ワーク・エンゲージメントの指標を定期的に測定することにより、単に「数値を上げる」発想にとどまらず、その要因を掘り下げる運用が可能となります。たとえば、ある部門で働く人たちの没頭感が極端に低いと分かれば、ヒト不足やピープルマネジメント等の問題を洗い出し、増員や管理職への研修強化といった対策を的確に打てるのです。他方で、挑戦の機会が乏しいことが原因の組織もあるかもしれません。このように、定量的な結果を軸に「何を改善すれば組織の活力が高まるのか」を科学的根拠をもって明確化できる点が、ワーク・エンゲージメントの強みといえます。そして、こうした実践を繰り返すことで、最終的には社員が自発的に変革を起こせる強い組織を築いていけるのです。

【図2】ワーク・エンゲージメントの科学的根拠の活用イメージ

ワーク・エンゲージメントが促す未来への展望と行動

ワーク・エンゲージメントの活用は、人的資本経営の実効力を高めるうえで有効な切り札となり得ます。大切なことは、測定結果を単に丸呑みせず、経営と現場の双方を巻き込みながら具体的な改善施策を継続的に回すことです。経営企画や人事部門等のコーポレート機能だけでなく、実際に組織を運営するラインの管理職やチームリーダー、そして社員一人ひとりが同じ指標を共有し、コミュニケーションの軸として活用していく必要があります。

今後、企業が競争力をさらに高めるうえで、従業員の健康や多様性を尊重しながらも生産性を高め、独自の価値観に沿った働き方を提供できるか問われるでしょう。そこでは、ワーク・エンゲージメントが示唆する「活力」「熱意」「没頭」が一層重要になると考えます。一人ひとりが才能や潜在力を発揮することで、組織は新たなイノベーションを生み出し、社会に価値あるサービスを届けられるはずです。

自社に合う具体策を検討したい、エンゲージメントの数値をどのように改善につなげるか迷われている等のお悩みがある方は、是非当社にご一報ください。専門的かつ第三者の視点を通じて、よりスピーディーかつ確実な改革をご支援致します。人と組織で勝つ企業へと成長するために、今こそ行動を起こしてみてはいかがでしょうか。

関連サービス

#ヒューマンリソースマネジメント

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

職種別ソリューション