「活力」とは?人の“活力”を高めるイキイキ活力経営

◆この記事の要約

リモートワークの普及により、従業員同士のコミュニケーションが減少し、モチベーションやエンゲージメントの低下が経営課題となっています。企業価値向上のためには、従業員の「イキイキ度」を見える化し、業務・組織・人事制度に至るまで多面的に対応することが不可欠です。エンゲージメントの向上は生産性やイノベーション創出だけでなく、リスク抑制や非財務情報開示にもつながります。

- イキイキ活力経営:従業員の自発的な貢献意欲=イキイキ度を見える化し、要因分析と打ち手の実行へつなげる。

- エンゲージメント指標の活用:人事評価や人財戦略にエンゲージメント数値を組み込み、パフォーマンスとの相関も重視。

- 組織風土の変革事例:ダメ出し文化から心理的安全性のある職場へ転換し業務改革を推進した結果、常態化した非効率を解消。

そこで今回は、こうした元気のない組織を復活させ、仕事と人の価値を高める業務改革をご紹介します。

リモートワークによるモチベーションの低下

「非財務」情報が注目され、持続的な成長に向けたESG(環境・社会・企業統治)への取り組みなどが企業価値に大きな影響を与えるといわれております。そのような中で、ダイバーシティ、従業員のエンゲージメント、モチベーション、働きがい、生きがい、ハピネス経営といったワードを頻繁に目にするようになりました。

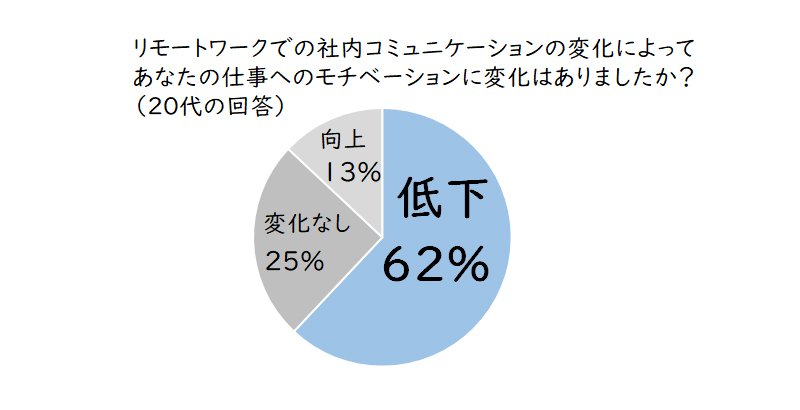

さらに、2020年頃からのコロナ禍による緊急事態宣言にともない、強制的にリモートワークとなったことで、従業員同士のちょっとした雑談やコミュニケーションがとりづらくなり、モチベーションが低下し、従業員の心のケアも非常に重要な経営課題となりました。当社の独自調査でも、若手の方々の半数以上がリモートワークとなり、社内のコミュニケーションの変化によって、モチベーションが低下したという回答が出ています。

【図1】リモートワークでの社内コミュニケーションの変化による仕事へのモチベーションの変化

熱意のある従業員が日本は5%

米国ギャラップ社の調査結果では、熱意のあふれる社員の割合が日本は5%しかおらず、最下位という結果となり、非常に残念な調査結果になっております。同社の調査でさらに、収益性、生産性はもちろん、事故抑制、内部犯行による不正抑制、品質欠陥抑制などとエンゲージメントは正の相関があり、エンゲージメントが高まれば、業績向上のみならずリスク回避にもつながるという調査結果を発表しています。

そもそも、「やらされ仕事」ではモチベーションがあがりません。仕事は誰かから引き受けるものでは「やらされ仕事」となり、やらされ仕事・単純作業からは「熱意」「エネルギー」が生まれません。熱意やエネルギーのないところに「イノベーション」は生まれず、「生産性」も高まりません。人は目標と手段を自分で決めることでモチベーションが高まります。

日本企業の働き方改革は、残業規制などの「働きやすさ」に偏っており、「働きがい」「やりがい」「生きがい」を持てるような改革になっていないのが実態です。日本企業は「働きがい」「やりがい」を持てるような働き方改革を実行し、従業員のエンゲージメントを高めていく必要があります。

人の“活力”を高めるイキイキ活力経営とは

多くのクライアント企業様に提供しているソリューション「人の“活力”を高めるイキイキ活力経営」は、まず従業員のイキイキ度(従業員エンゲージメント)を見える化します。エンゲージメントとは、組織に対する自発的な貢献意欲や、主体的に仕事に取り組んでいる心理状態を指標化したもので、企業の業績向上に直結することが証明されています。

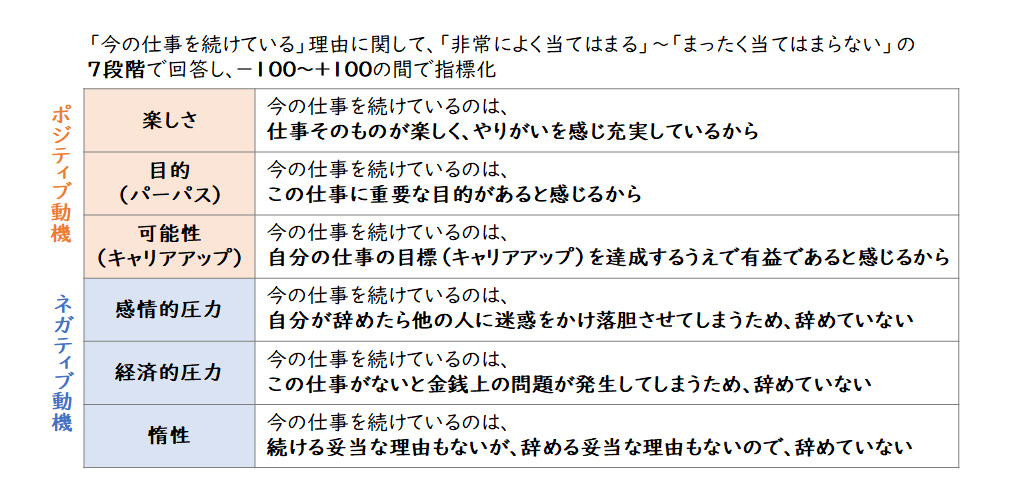

次に、調査項目として結果指標としてのイキイキ度(直接的動機(プラス因子:+100)と、間接的動機(マイナス因子:-100)で構成)、イキイキ度に相関のある要因を調査するためのドライバー(説明変数)で調査します。

【図2】今の仕事を続けている理由

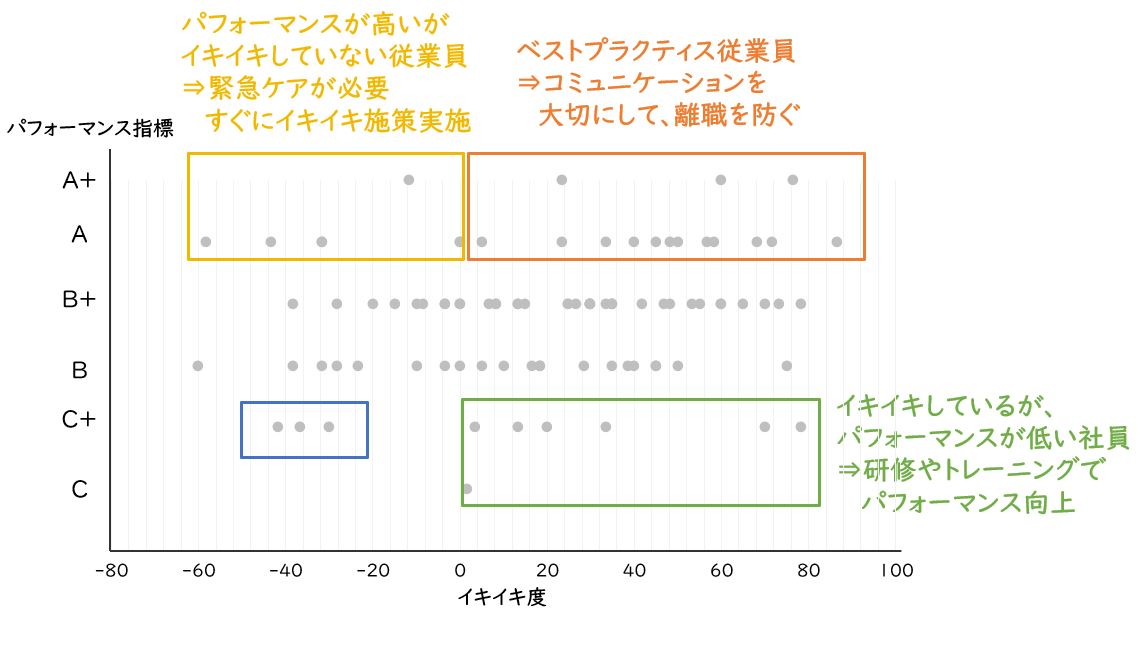

そして、組織全体としてのイキイキ度数、部署別、年代別、役職別などのイキイキ度数を見える化するとともに、要因として業務自体に問題があるのか、職場環境なのか、自己効力感、承認欲求、コミュニケーションといった人間関係に依存するのかといった原因を特定し、打ち手を検討し実行していきます。また、パフォーマンス指標とのクロス分析を行い、ハイパフォーマーだがイキイキ度が低い従業員を特定し、個別対応への実施につなげていきます。

【図3】パフォーマンスとイキイキ度のクロス分析

従業員エンゲージメントを人事評価の軸に

実際、イノベーション創出、生産性向上のためにもエンゲージメント向上は必要であり、さらにエンゲージメント数値自体を人財マネジメント・人事評価において活用している先進企業様は多くおられます。例えば、9ブロック的に業績とエンゲージメントのマトリクスで人財ポートフォリオを策定し人財戦略を立案したり、リーダー層の評価や報酬査定に配下メンバーのエンゲージメント調査数値を活用したり、「人」の評価軸に「エンゲージメント数値」を取り入れたりされています。

従業員エンゲージメントの開示が求められている

SECでは2020年11月からHRレポート開示が求められるようになり、参考となるISO30414(社内外の人的資本報告のためのガイドライン)も公表され、従業員エンゲージメントの開示を推奨しています。

当社においてもESG関連で企業価値向上のための非財務情報の開示方法について、多くのクライアント企業様から問い合わせをいただいており、その中で従業員エンゲージメントの開示についてのご相談も多く、ご支援をさせていただいております。

では最後に、従業員エンゲージメント向上に関する事例を2つご紹介します。

【事例①】グループガバナンス強化のための従業員エンゲージメント調査

大手グローバル企業において、コロナ禍で現場とマネジメントとのコミュニケーション方法が変化している中で、従業員エンゲージメント数値を一つのきっかけに、適切な対応、適切なコミュニケーションにつなげる目的で、従業員エンゲージメント調査を導入しました。質問数は10分程度で回答してもらうために30問程度とし、「会社に対してどの程度満足しているか」「会社をほかの方にお勧めできるか」といった質問でエンゲージメント数値を見える化しています。30問の設問の中には、組織としての健全性を把握するものを入れており、グループガバナンスの強化、リスク回避につなげています。

130超の国にビジネスを展開しているため、約30言語での対応をしており、また調査結果はダッシュボードでデータ閲覧を可能としています。まだまだスタートしたばかりですが定期的な継続調査により、少しずつではありますが、エンゲージメント向上、ガバナンス強化、そしてイノベーション創出、生産性向上につながっています。

苦労したのは海外よりも国内グループ会社

また同企業においては、エンゲージメント調査だけではなく、グローバル共通の職務等級制度の導入など、積極的に人事戦略を実施しております。新制度は先行している海外のグループ会社の制度を、日本や他の国や地域に導入していくことが多くありました。海外のグループ会社はHQのガバナンスも効いており、トップダウンで制度変更や新制度導入がスムーズに実施されました。しかし、国内の各グループ会社は納得してもらうのにも時間がかかり、制度導入に多くの時間を要してしまいました。目的や狙い、世の中の流れなどの説明を丁寧に繰り返し、納得していただき新制度導入につなげていきました。

【事例②】ダメ出し文化からの脱却

製造業のクライアントからのご依頼で、当初は業務改革の依頼でプロジェクトをスタートしましたが、調査分析を進めていると、従業員のモチベーションの低さを感じたため、従業員のエンゲージメント調査としてイキイキ度調査を実施いたしました。プラス100点からマイナス100点の間で結果が出ますが、当社としての目安はプラス20点としている中で、なんと全体ではプラス6点で、部門別に分析した結果、特に低い部門がIT本部、生産本部であり、また全体的に若手社員の点数が低いという結果が分かりました。

IT本部においては、システム障害が発生すると本部長、部長が目くじらを立てて担当者や上司が呼び出され、ダメ出しが繰り返されており、優秀な若手社員がどんどん辞めていく状況でした。IT本部長も、イキイキ度調査結果や原因分析結果を見て、自らが変わらなければ!と一念発起。

まず障害対応・管理プロセス改革を進め、業務改革と合わせグランドルールとして、心理的安全性(上下関係なく何でもいい合える場)、長所伸長(欠点ではなく長所・強みを認める)、未来志向(将来の障害を未然に防ぐ)の3本柱を掲げ、障害対応・管理プロセスを再構築しました。実際に新プロセスを稼働し、「感謝」と「褒める」をテーマに上司たちはプロセスをまわし始めました。時間はかかりましたが、若手メンバーも積極的に発言するようになり、新しいアイディアも生まれるようになってきました。また、システム開発部門とシステム保守運用部門が一体となった取り組みへと進化し、障害自体も減少していきました。

組織の壁、風通しの悪い文化

生産本部は、営業からのガイドライン(期限)を超えた増産/減産要求が頻発し、突発的な稼働調整業務が常態化しており、また加工性や組付性を考慮した設計がなされておらず、生産工程でトラブルが頻発し、非定常業務(トラブル対応)が増加して、生産本部の従業員は疲弊しきっておりました。また本部長としては、何でもいい合える風通しのよい部門と思っていましたが、若手社員からするとまるっきり真逆で、全く何もいえない風通しの悪い部門という認識でした。さらに営業本部と開発本部が組織として強く、なぜか生産本部が対応して当たり前という組織風土が根付いていました。

組織の壁を取っ払い、営業、開発、生産の次世代メンバーを中心とした合同プロジェクトを立ち上げ、リードタイム分析、業務量分析などを実施し、いかに組織として非効率になっているかをまずは認識していただき、上流(営業、開発)で課題を潰すことで業務の整流化を目指す!という目標を掲げ、業務改革を推進していきました。その結果、常態化していた生産本部での非効率も解消されていきました。

以上の事例のように、業務面、制度面、組織面など多面的な取り組みを実施していくことで組織風土も変革し、定期的に調査しているイキイキ度も右肩上がりに上昇していくケースを多数ご支援しております。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

ソリューションに関する

ソリューションに関するオンライン相談問い合わせる メルマガ登録

最新情報をお届け! メルマガ登録

この記事の執筆者

-

石井 哲司経営管理事業部

石井 哲司経営管理事業部

マネージングディレクター

税理士 -

武貞 正浩経営管理事業部

武貞 正浩経営管理事業部

バイスマネージングディレクター -

米山 敬仁経営管理事業部

米山 敬仁経営管理事業部

マネージャー

関連するコンサルティング事例

職種別ソリューション