2025/08/28

生産戦略とグローバルサプライチェーンでトランプ関税を乗り越える

トランプ関税と製造業への影響

第2次トランプ政権発足後、全世界一律の相互関税や各国への(中国等)関税の上乗せ、特定品目に対する追加関税といった施策が実施されています。トランプ関税発表から現在に至るまで施策も刻々と変化しており、相互関税は一旦15%と決定し、トランプ関税の発表以来、政策は刻々と変化しています。

最悪のシナリオは回避されたものの、依然としてその影響は大きく、今後も中長期的な視野での対応が求められています。

当社では、関税政策に対する影響度や対応方針について、緊急アンケートを実施させて頂きました。

※本調査は、2025年5月12日~23日にかけて、当社主催の「賢人倶楽部」会員の製造業の企業様のうち、56名の方にご回答いただきました。

※賢人倶楽部とはCEO・COOを支えるCXOが、異業種間で交流・議論し、最新の経営についてのナレッジを創出し共有するための当社主催の研究会です。

以下にアンケート結果の一部をご紹介いたします。

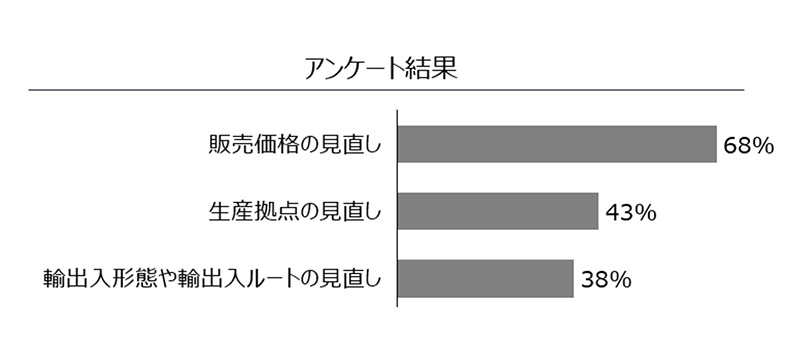

Q:トランプ政権の関税政策への対応策として、どのような対応施策を検討されているかをお聞かせください(複数選択可能)。

⇒「販売価格への転嫁」と回答した企業が最多であり、「生産拠点の見直し」、「サプライチェーンの見直し」を上回りました。

【図1】トランプ政権の関税政策への対応策として、どのような対応施策を検討されているか

※アンケート結果のうち、上位3項目を抜粋

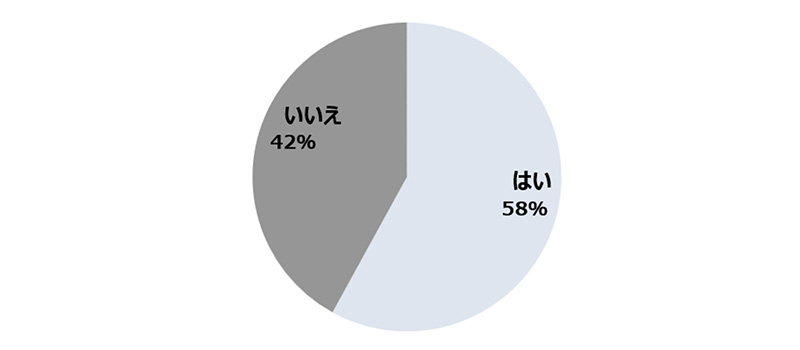

Q:中期的に生産拠点の見直しを検討すべきとお考えですか。

⇒過半数以上が「検討すべき」と回答し、移管先の地域としてはASEAN、米国、インドの順となりました。

【図2】Q:中期的に生産拠点の見直しを検討すべきとお考えですか。

まずは短期的な収益悪化を避けるため、販売価格の見直しを行うことはもちろんですが、中長期的には、トランプ関税の影響を見極めながらも、生産拠点の移管も見据えて、考え始めていることが伺えます。

トランプ関税に対する施策と実現の難しさ

トランプ関税を受けて、日本の製造業が取り得る施策は何があるのでしょうか。関税を回避するために考えられる施策として、生産拠点や仕向地、サプライヤー を変更することが必要になります。

トランプ関税に伴う製造業が取り得る施策

① 生産拠点の変更生産拠点の変更

トランプ関税は、アメリカ国内で生産する製品に対しては課税されないため、アメリカに新工場を設立、もしくは既存のアメリカ工場への生産拠点の移管、といった生産拠点の変更が考えられます。

② 仕向地の変更

自動車産業を中心に、カナダやメキシコに工場を設立し、アメリカへ輸出する製造業は多いと思います。他にも日本や中国で生産し、アメリカへ輸出する場合もありますが、輸出先をアメリカ以外の市場に変更することが考えられます。

③ サプライヤーの変更

製品の完成や組み立てはアメリカ国内であるものの、部品や原料がアメリカ国外のサプライヤーから輸入している場合にも課税されるため、アメリカ国内で代替できるサプライヤーがあれば、サプライヤーの変更が考えられます。

トランプ関税対策の難しさ

製造業が取り得る施策として、上記①~③を紹介しました。しかしながら、実際には上記施策を短期間で実行することが難しい企業がほとんどだと考えております。これらの施策を行う上でどのような難しさがあるのか解説します。

① 内部環境の要因(自社・自部門)

自社の製品や部品が標準化できていない場合、特定の生産拠点やサプライヤーに依存していることが多くあります。そのため、生産拠点を移管しようにも、部品や材料の調達先が見つからない等の理由で、難しさがあります。

また、BOM(Bill Of Materials:部品表)がグローバルで一元管理されており、生産体制を柔軟に変更できる仕組みが整っているかどうかも重要になります。各拠点で個別のBOMを管理しており、グローバルで一元管理できていない製造業にとっては、生産拠点やサプライヤーを変更する際の課題の把握は困難だと思います。

参考:いまさら聞けないBOM(Bill of Materials)とは?

② 外部環境の要因(例えば法規制)

製品によっては国や地域ごとに制定された規制があります。例えば、自動車であれば、米国運輸省道路交通安全局 (National Highway Traffic Safety Administration:NHTSA) が定める「連邦自動車安全基準 (Federal Motor Vehicle Safety Standards:FMVSS)」、「排出ガス規制」、「労働法」、州ごとに「工場建設/操業許可」、といった規制が存在します。他に製薬業界では、安全性や品質に関する基準であるcGMP(current Good Manufacturing Practice:現行医薬品適正製造基準)があります。

生産拠点やサプライヤーを変更する際に、国や州ごとに異なる規制に対する許認可取得にも時間と労力がかかります。また、サプライヤーにとっては自社のみで生産拠点や仕向地の変更は難しく、販売先の動向に合わせる必要があるため、自社だけではコントロールできない外部環境の制約がある企業にとっては、生産拠点や仕向地、サプライヤーの変更は難しいと言えます。

グローバルでの生産戦略の見直し

前項では、生産拠点、仕向地、サプライヤーの変更には時間と費用がかかり、容易ではないことを解説しました。また、関税が今後どうなるのかは不透明であり、関税に限らず、グローバルな視点で見ると地政学リスクや災害リスクなど、不確実な状況は今後も変わりません。

問題が発生した際に、短期的な目線で都度対応を行うのでは、企業経営が振り回されてしまい、結果的に普段よりも多くのコストがかかることになります。そうでなく、中・長期的な目線に立って 、不確実な状況が起きたとしも、柔軟に対応できる生産体制が重要になると考えています。

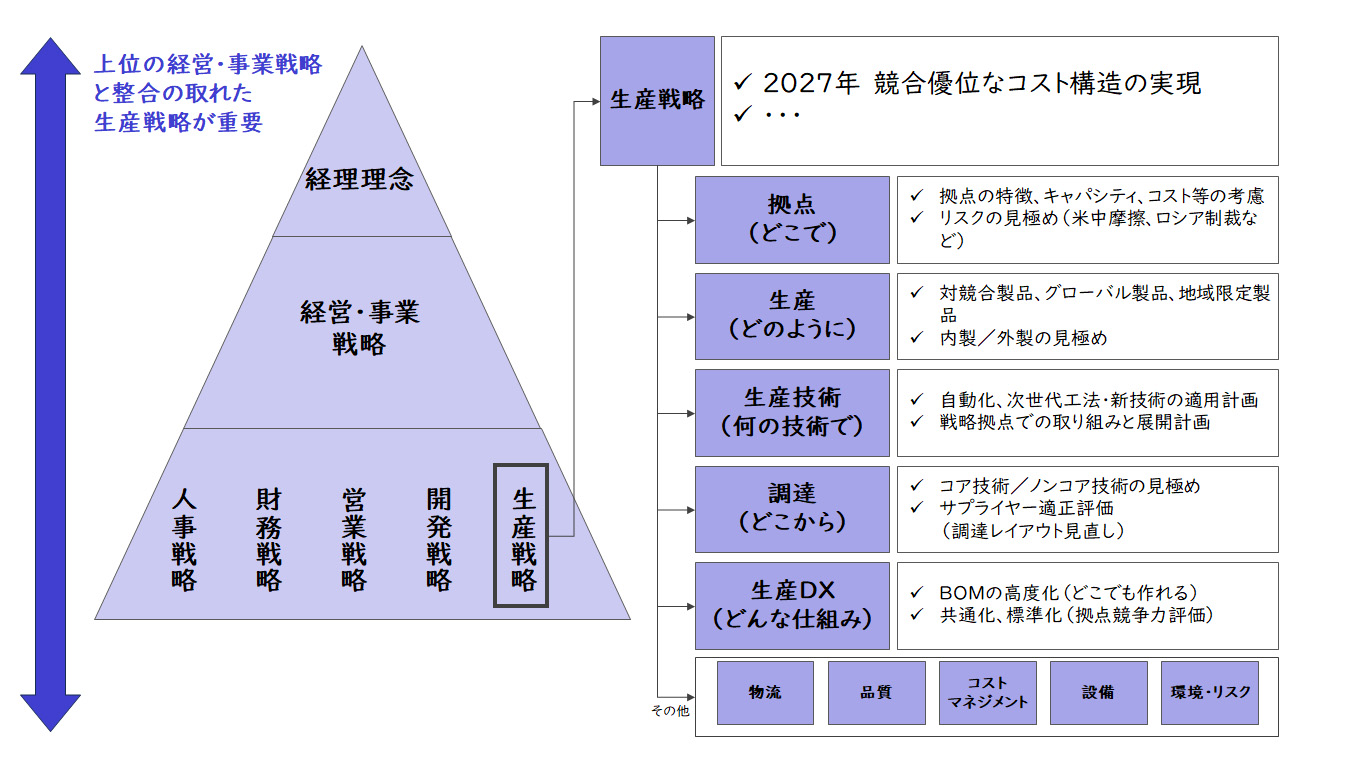

改めて、やはりここで重要になるのは、「経営戦略と整合の取れたグローバル生産戦略」と「グローバル生産戦略に沿った実行」になります。上位となる経営・事業戦略があったうえで、整合の取れたグローバル生産戦略を策定し、どこで生産するのか、どのように生産するのか、どこから調達するのかといった具体的な生産戦略に落とし込み、実行する必要があります。

生産戦略立案・見直しのポイント

生産戦略を立案するためには、まず自社工場の実力を評価した上で、競合の状況や潜在的なリスクを踏まえる必要があります。

例えば、コスト(Cost)の観点では、変動費と固定費、製品原価が年々どのように推移しているのか、上昇している場合はその原因を分析することが重要です。また、納期(Delivery)や品質(Quality)の観点では、納期遵守率や品質基準達成率を確認し、目標を達成できていない場合はその原因を特定することが重要となります。併せて競合他社との比較分析を行い、自社の強みと弱みを明確にした上で、新たな目標を見据えた生産戦略を立案することが重要です。

生産戦略を見直すためには、各工場の実力、競合との比較、将来のシミュレーションなどを、常に変化する環境の中で最新の情報をモニタリングできる体制を整備することが不可欠となります。

【図3】経営・事業戦略を踏まえた生産戦略

環境変化へグローバルに追従できるための仕組みづくり

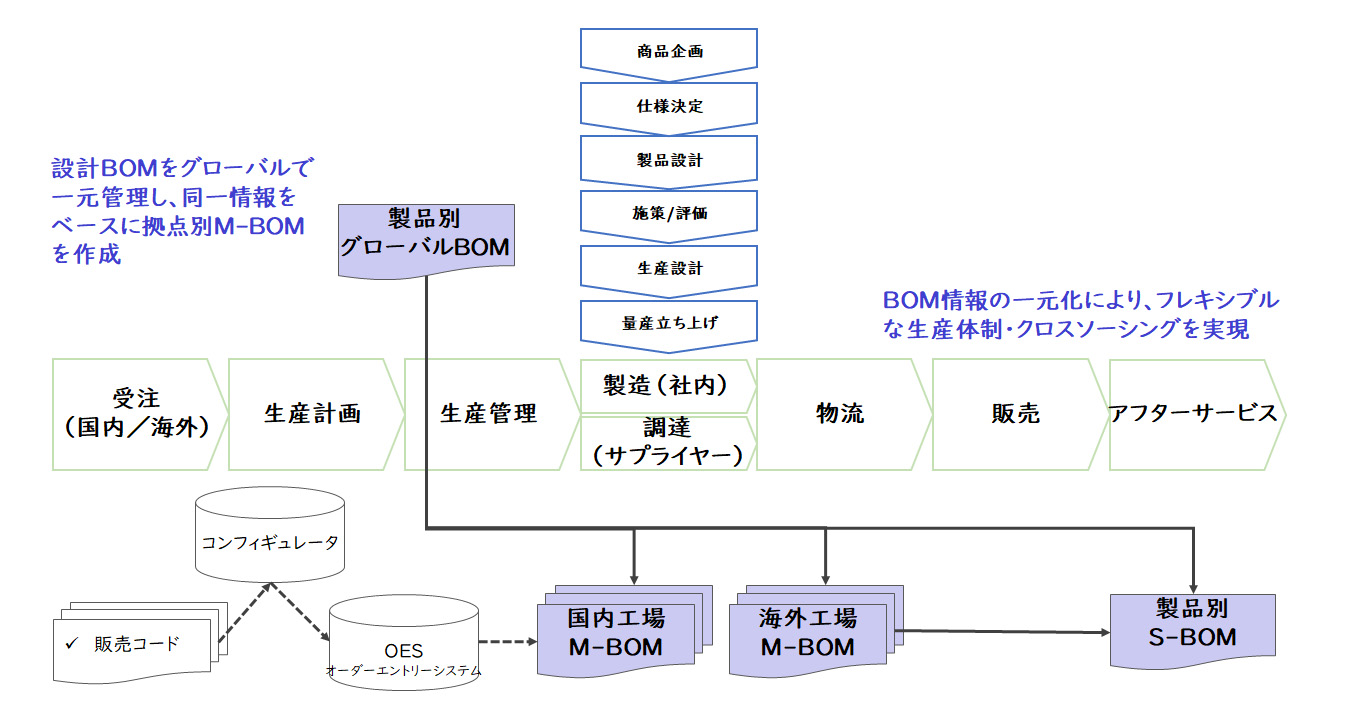

戦略を立てて終わり、立てたものの実現に何年もかけてしまうことは勿体ないと考えております。グローバル生産戦略を軸として、環境変化に応じて生産拠点を内外問わず柔軟に変更できること、併せて部品の供給元も柔軟に切り替えられる仕組みを整備しておくことです。

上記の実現のためには、グローバルでのBOMの一元管理が不可欠となります。設計BOMをグローバルで一元管理し、その同一の情報を基に、拠点別のM-BOM(製造部品表)、製品別のS-BOM(サービス部品表)までの情報を一元化することが必要になります。

【図4】グローバルBOMの一元管理

まとめ

簡単ではありますが、本コラムでは、トランプ関税を踏まえた外部環境の変化に対し、中長期的な目線で生産戦略の見直しと、環境変化に追従できるための仕組みづくりを述べさせて頂きました。

レイヤーズ・コンサルティングでは、様々な業態の製造業のクライアントに対して、生産戦略・BOM改革などの豊富な支援実績がございます。

本記事に関してご興味を持たれた方は、お気軽にご相談いただければと思います。